来听听五个不同年代的河源人讲述难忘的高考故事!

自1977年我国恢复高考,

今年刚好是恢复高考后的第40个年头。

40年之中,考试时间、考试科目、赶考方式,

乃至参考的年龄都几多变迁,

不变的是一代又一代孜孜以求的大学梦和各自的精彩!

在今年高考大幕来临之际,

一起追忆上世纪70年代至今所历经的轰轰烈烈的高考,

追忆我们那承载着太多梦想的青春岁月!

(资料图片)

20世纪70年代

差点与大学失之交臂

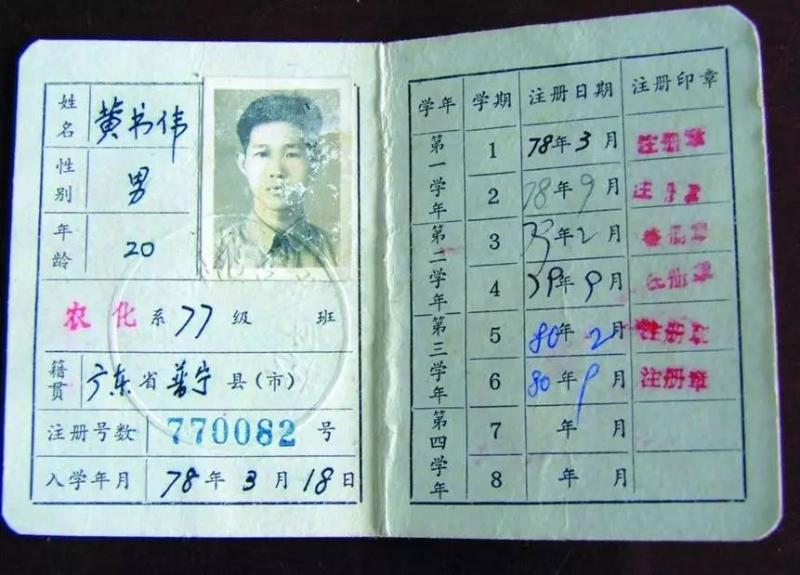

人物名片:黄书伟

身份:原河源中学副校长

参加高考时间:1977年

黄书伟1974年高中毕业,从小学到高中都是在“文革”这个特殊的时期度过的,家庭成分为“中农”的他,连共青团也不能加入,但这并不阻碍他对知识的向往。“当时听到可以参加全国高考,实在是太激动了。”1977年,黄书伟成为参加“文革”后恢复全国统一高考的学子之一,谈起那段岁月,年近花甲之年的他依旧记忆犹新。

(黄书伟(最后一排左数第十位)1974年的高中毕业照片。)

恢复高考那一年,20岁的黄书伟到两公里外的母校缴纳5毛钱报名费参加高考,在报完名距离高考还有40多天的时间里,当时大队民办学校的校长帮包括黄书伟在内的参加高考的同学找到一套县重点中学教师编写的复习资料,并组织他们抄写、油印。在接下来的一周,黄书伟和同学一同起早贪黑地学,内心的兴奋之情完全将疲惫抛开。当时语文、数学和政治是必考科目,作为理科生,他选考了物理和化学,其中像数学科目中的三角函数内容,完全是他自己自学掌握。

(黄书伟在海南师专的学生证。)

黄书伟告诉记者,恢复高考那年是广东省自主命题,当年的语文作文题是《大治之年气象新》。他最后被海南师专(现海南师范大学)录取,而上了大学才知道,原来当年他填了中山大学、华南工学院(现华南理工大学)、华南师范学院(现华南师范大学)3所学校却没被录取是因为家庭成分被大队干部写入了档案,而海南师专的教师认为他成绩不错又年轻,好心将其招进学校。“我是被‘拣’进大学的。”黄书伟笑言。

20世纪80年代

挫折也是一种人生财富

人物名片:吴国阳

职业:河源市第一中学校长

参加高考时间:1984年

上个世纪80年代,高考成了高中生必经的人生洗礼和重要考试。当时录取率不足5%,千万考生的眼睛盯着有限的大学资源和有限的学习名额,可谓“千军万马齐挤独木桥”。

吴国阳告诉记者,1984年,当时高考形式为“大文大理”,理科生要考7门科目,分别是语文、数学、英语、物理、化学、政治以及生理卫生,其中英语分数占总分30%,生理卫生总分为50分。“当时想要报名参加全国高考还要进行考试筛选。”吴国阳说,当时由各县组织考试,按照分数从高到低排列,符合条件的才有资格报考全国高考。

吴国阳其实参加了两次高考,1983年因发挥失常没有考上,而在1984年时,发生了一件事情,让他至今想起仍感到遗憾。1984年,吴国阳在高考前一天喝了一杯茶,当晚就辗转反侧,外加复读的心理压力,让他更加无法入睡。等到第二天高考,有一门考试科目是物理,原本在平时物理考试中能拿90多分的他却因失眠精神不好只拿了69分。这失误让他只考上一所普通大学,错失了可以上更好大学的机会。因此,在问及有什么话想对今年的高考生说时,他说:“在考前不要随意改变生活和饮食习惯,同时保持平常心,尽力就好。”吴国阳还表示,挫折也是一种人生财富。虽然在那次高考中留有遗憾,但这也转化成另外一种正面力量,鞭策他努力向前,为自己的人生创造更大的可能。

20世纪90年代

高考,人生的“拐点”

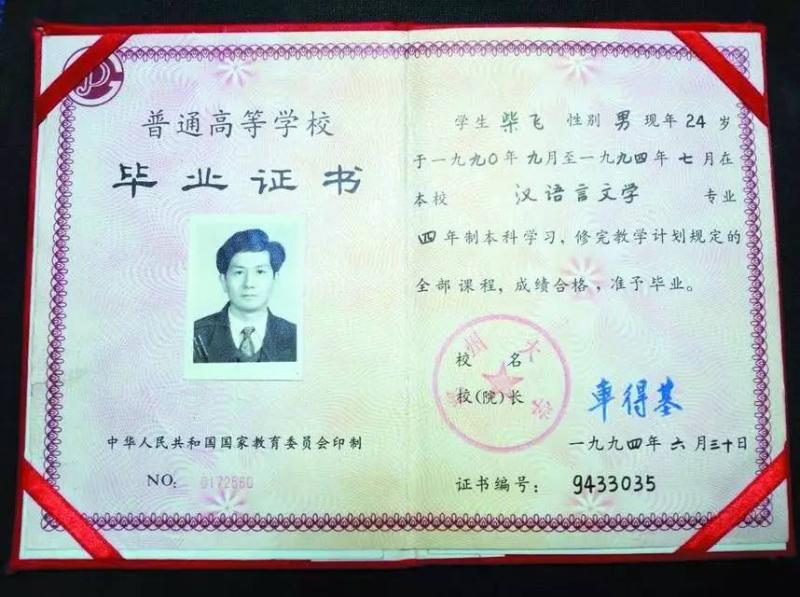

人物名片:柴飞

职业:记者

参加高考时间:1990年

柴飞出生在偏远山村的贫寒之家,当时村民日出而作,日落而息,终年在田间劳动,生活也没有多大改善。他说,幼时,他跟村里一群小伙伴成天开玩笑,做梦也没有想到自己有一天也会去参加高考。结果,他没想到自己竟然考上了高中。

(柴飞说,通过高考,获得这一张大学毕业证,他终于跳出了“农门”。)

柴飞上高中时,当时经常有一些大中专学生回母校看校长,看老师。看到他们个个神采飞扬,他打心眼里佩服他们,心想考上大学就是“牛”,再说考上大学,也不用回家乡种田了。虽有豪情万丈,可他最担心的是那可怜的数学成绩,选了文科,数学是个“拦路虎”,当时他的数学成绩,可以说差到极致,考个三四十分,那是家常便饭。

人生能有几回搏,此时不搏待何时!柴飞决心从初中数学开始复习,他找来初中数学书不分昼夜地“啃”,用“铁棒磨成针”的笨办法,一点点往前攻。功夫不负有心人,他的数学成绩终于慢慢上来了。

柴飞至今仍清楚地记得,1990年7月7日至7月9日这3天,赤日炎炎似火烧,当时他在一个县里参加高考,考场条件相当简陋,连个电风扇也没有,考生们个个挥汗如雨,沉着答题。当时他的手把卷子都给汗湿了,好在答案是写在答题纸上的,没有受到多大影响。他心里一直在想,十二载的寒窗苦读,就让这3天来验证,可不能马虎,要对得起自己。

高考后一个多月,那是他一生中最难熬的,他在焦虑中等待着。终于到了8月底,一纸通知书送到家中,他被一所重点大学录取,一颗悬着的心总算放了下来。

(1990年10月1日,考上大学的第一个国庆节,柴飞在郑州当时最大的商场留影。)

高考过去这么多年,柴飞说,通过高考上了大学,这些经历值得用一生来回味,因为高考帮助他跳出“农门”,走上工作岗位,不能不说是人生的一个“拐点”!高考,不敢说再见!

21世纪00年代

高考是一场自我成长的博弈

人物名片:李海青

职业:河源理工学校教师

参加高考时间:2005年

从华南师范大学心理学专业毕业的李海青回忆起当年高考的故事,总是感慨满满。2004年,李海青高考发挥失常,2005年来到了河源某学校复读,当时宿舍室友共有10个人,全是复读生。“学校有明文规定,宿舍关灯后要立即入睡,不能开灯。”李海青说,为了争取时间复习,每天晚上他们都“挑灯夜战”。那他们是怎么做到的呢?原来,等宿舍关灯后,大家就分别组队到两到三张床上,用几条厚厚的被子摊开悬挂在床的周边,同时将床的周边都封得严严实实,形成一个相对密封的四方空间,在这个空间里用灯照明的话,光也就不会透出去被宿管发现。当时受限于条件,用的都是大大的应急灯,说到这里,李海青不由得笑着调侃道:“这个灯看书看得很清楚,就是对眼睛不太好。”

据李海青回忆,学校当时还是用铜钟告知学生上下课,而钟声每次响起都仿佛在警醒着自己要为未来拼搏。他坦言,怀揣着对未来的渴望,当时自己只有一个念头就是考上一所好大学,所以能做的也只是克服心理压力,用加倍的努力去认真学习。李海青说,高考涉及千家万户,它给予了每个人能够平等争取享受高等教育的机会,搭建起一个成才的平台,意义十分重大,对自己而言,高考是一场人生的洗礼,更是一场自我成长的博弈。

21世纪10年代

考生是捧在手心的“宝”

人物名片:柴苗

职业:教师

参加高考时间:2012年

柴苗回忆说,2012年6月,她把堆在教室书桌上的一摞摞书搬到了寝室里,因为学校吸取了前一年的教训,提前警告她们,不准撕书撒纸片,所以学校就没出现纸片漫天飞的壮观景象。她说,高考那天,送考的父亲比她还紧张,东西准备好了,他还要亲自检查一遍才放心。提前出门,她父亲的摩托车也进行了“武装”,车头车尾都贴上了“高考专车”4个大字。就这样,父女俩一路平静地到了考场。可进了校门,她走在通往考室的楼梯上,发现自己越靠近就越紧张,停下来深呼吸了几次才渐渐有所放松,也不再那么紧张了。

她所在的学校是考点,为了高考她的父母特意请假陪考。“其实没有多远的距离,父母就是担心我。他们就是想通过这样的方式为自己打气加油,不过自己还是有点紧张。在那一刻,深深地体会到,自己就是父母捧在手心的‘宝’!”考试结束后,柴苗看到很多家长,包括自己的父母都在考场外等候,心里既难过又开心。

其实,与以往其他年代不同的是,2010年以后我市各级各部门积极行动,为考生们提供周到的服务,也让考生们感到被关注被关心。本报多年来坚持开展的高考爱心直通车活动,学校也有统一的校车接送、防暑降温的免费医药品、交通管制等多方面的服务措施,给考生们营造了一个良好的考试环境。

(本报多年来坚持开展“高考爱心直通车活动”,服务广大考生,受到了市民的赞赏。)

与柴苗谈高考经历,总会听到很多神奇的物品或是说法:吃各种吹嘘得天花乱坠的保健品、进考场要穿能带来幸运的衣服、身上衣服的颜色不能超过3种、考试前不能听带歌词的音乐……这些足以说明家庭乃至全社会对高考、对这一代独生子女高考生的关注。

回想当年,那年的高考

很多事情都记忆犹新,历历在目

高考那年你最清楚的记忆是什么呢?

可在下方留言分享。

记者 | 张涛 邓宇珊

快来抢沙发

快来抢沙发