从鹤山出发,鲜卑后人寻根20年,如今在江门就能解乡愁

“目前,全国有4000多名源氏后人,其中鹤山霄南村就有2000多名。”研究源氏历史文化已有10多年的源荣枝告诉记者,霄南源氏本是鲜卑后人,居住在鹤山已有700多年。自1997年霄南村发现一本古老的源氏大宗族谱后,源荣枝、源可就等村民就带着乡亲的期盼,开始寻找国内失散的源氏后人。

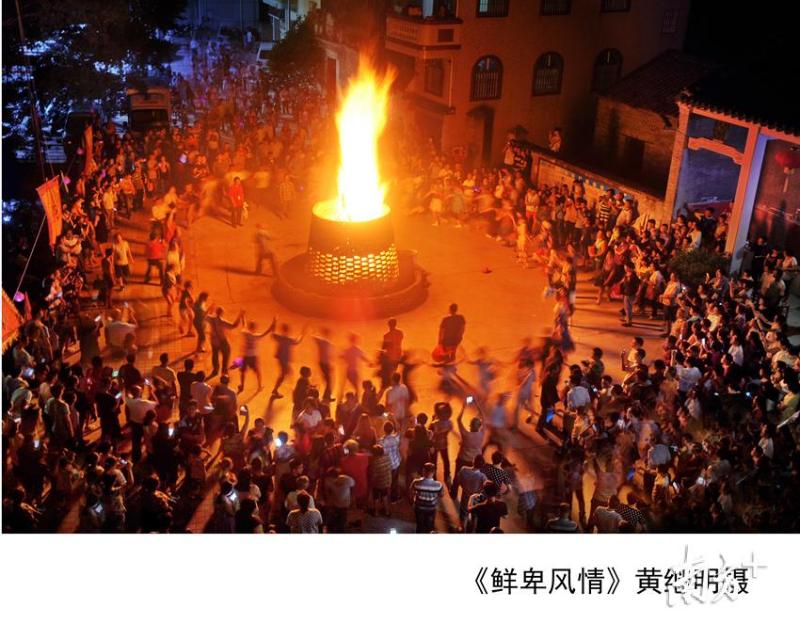

“源氏乡亲寻根已近20年,有100多名乡亲都曾参与寻根。我们去过大兴安岭,去过呼伦贝尔草原,也去过青海、河南洛阳等地。”源荣枝说,“我们希望能够更好地了解源氏先祖有何丰功伟业,源氏历史变革如何。”

如今,这段关于源氏的历史将得到更多的关注和展示。6月1日上午,霄南村史民俗文化馆正式开馆。全国4000多名源氏后人将能在这里“看见”乡愁。

“源”是古鲜卑姓氏之一

走进霄南,你便能在村中近湖源公祠门上看见一副写着“发源由北魏,进爵纪西平”的对联;在村中乐隐源公祠门上,你还能看到一副写着“华胄开东粤,明礼祀北平”的对联。

“发源由北魏,进爵纪西平”讲的是鹤山源氏老祖宗源贺受北魏太武帝赐名“源贺”,并进爵“西平王”的故事;“华胄开东粤,明礼祀北平”是说源贺曾任冀州刺史,治所在今北京(旧称北平),反映了源氏由北方南迁至霄南村的历史源流。

在霄南村史民俗文化馆“走进鲜卑”展厅,一块展板则更为详细地记录了源氏的起源。

公元414年南凉国被灭,秃发部(鲜卑族的一支)王子秃发破羌与南凉宗室辗转投奔北魏。北魏太武帝拓跋焘接纳了他,赐他姓源名贺。拓跋焘对他说:“卿与朕源同,因事分姓,今可为源氏”。

源贺后人在北魏、隋、唐几朝中历任高官,颇多建树。南宋建炎期间,源氏南下躲避战乱。其中,鹤山源氏之祖途经河南商丘、江苏扬州、江西赣州等地,越过梅岭,落居广东南雄,并生活了一百多年。后来,或因胡妃事件,或避元军屠掠,源氏族人在源道贯(号潜夫)的带领下,乘竹舟沿西江而下,在鹤山上岸,最后定居于龙口霄南。

挖掘源氏文化

传承好家训弘扬好家风

“我们希望借助村史民俗文化馆,能够把源氏的历史文化更好地展现给群众。”如今,在寻根的同时,源荣枝还在不断搜集与源氏相关的文献和历史书籍,深入挖掘源氏文化。“我们将在年底举办源氏文化的研讨会,邀请相关的专家对我们保护氏族文化做出指导。”

一方面,全国的源氏后人可以在霄南找到自己氏族的来源和历史;另一方面,游客和文化学者也可以通过村史民俗文化馆更好地了解古鲜卑文化。此外,源荣枝也希望,通过寻根活动和村史民俗文化馆的建设,能够让源氏的家风家训得到弘扬。

在乐隐源公祠内,源氏的家训仍刻在牌上:汝其毋傲吝,毋荒怠,毋奢越,毋嫉妒;疑思问,言思审,行思恭,服思度;目观必真,耳属必正;遏恶扬善,亲贤远去佞;诚勤以事君,清约以行己。

这是一篇字字掷地有声的家训遗嘱,警戒后人不要骄傲狂妄,不要荒疏怠慢,不要奢侈越轨,不要嫉妒他人;有疑难要多请教,言语要审慎,行为要恭谨,服饰要适度;要做到抑恶扬善,亲贤远佞,眼睛观察事物一定要求其真实,两耳听话一定要求其正确;以忠诚勤勉去侍奉国君,以清廉俭朴来要求自己。

“这是优秀的传统文化,我们希望能够一直传承下去。”源荣枝说。

【记者】戴惠甜

【通讯员】朱强

【来源】南方+原创

快来抢沙发

快来抢沙发