“文化牌”佛山怎么打,文化和产业的跨界融合会是“王牌”吗?

5月28-30日端午假期间,全国首个高铁主题旅游博览会2017首届佛山•禅城旅游文化周暨高铁经济带旅游博览会在佛山禅城举行,共吸引了8个省份18个城市参与,进场人次近60万。

龙舟赛事也是市民关注焦点。央视新闻频道《新闻直播间》等多个电视栏目及新闻客户端多次报道佛山龙舟赛事。

制造业立市的佛山为何频打“文化牌”?

在佛山市第十二次党代会上,文化被提升为城市发展战略。《佛山市“文化佛山”三年行动计划(2017-2019年)》提出,以10大重点创新任务和67个示范项目为抓手,发挥文化在城市建设和经济社会发展中的引领、带动、支撑作用。

作为岭南文化发源地,当前佛山以文化与产业、城市跨界融合的理念,打出“文化牌”,能否给包括佛山在内的制造业城市发展,注入新的内涵和动力?

端午期间旅游民俗活动备受欢迎

“一天就能体验高铁沿线8个省份18座城市的特色文化。”在端午小长假期间,2017首届佛山·禅城旅游文化周暨高铁经济带旅游博览会在佛山岭南明珠体育馆举行。

这是全国首个以高铁为主题的旅游博览会,吸引了来自贵广、南广、昆广、武广、厦深等高铁沿线8个省份、18个重要节点城市到场参与。每个城市通过“一馆一景一城”设计,给市民游客展示了其独具特色的旅游文化特点。

受益于此,佛山旅游市场人气不断攀升,端午3天假期,仅禅城区主要旅游监测点数据就显示,接待旅游人数近60万人次,同比增长123.17%。

同一时段上演的还有佛山各地精彩的龙舟赛事。5月27日至30日,央视新闻频道、财经频道、体育频道分别在《新闻直播间》、《共同关注》、《东方时空》等栏目多次对南海区和顺德区端午龙舟赛事及相关活动进行了报道。央视新闻移动端还对佛山举行的多场龙舟比赛和龙舟饭进行直播。

这样的活动不仅丰富了市民的文化生活,也有着传承传统文化的意味。

如果说赛龙舟是全国性的文化活动,那“行通济”带有鲜明的“佛山印记”。这一佛山传统民俗盛事,每年都是媒体元宵节报道的“主菜”。今年行通济活动吸引了逾73万游客参与,比佛山三水区的常住人口还要多。之所以如此火爆,离不开这项民俗所承载的身后历史文化底蕴。

73万人在同一个夜晚,用共同的脚步和欢声笑语,打造出了一张特色鲜明的文化名片。从大型群众文化活动的视角回望,在“十万人”以上规模的层面,佛山拥有的远不仅是行通济。

近年来,佛山50KM徒步活动同样刷爆朋友圈。今年3月,“美丽佛山 一路向前——佛山50公里徒步”在佛山五区上演。来自不同国家和地区的超21万人沿着五条50公里线路徒步,最终8万人汇聚终点世纪莲体育场,以“运动+慈善”的形式参与到这场城市运动盛宴。

除此以外,每年延续至今的农历三月三“北帝诞”、“佛山秋色”等具有岭南特色的大型民俗节庆活动、及持续打造的“岭南年俗欢乐节”、“陶艺节”已经成为佛山成功的文旅品牌系列活动。

67个示范项目推动建设“文化佛山”

这些文化活动是佛山致力于打造文化导向型城市,树立“文化佛山”城市品牌的一个个缩影。

佛山市市长朱伟提出,要进一步强化佛山经济与文化共融共生的“双面风尚”,树立与“中国制造业一线城市”相适应、与“经济佛山”相匹配的“文化佛山”新形象。

今年出台的《佛山市“文化佛山”三年行动计划(2017-2019年)》,提出以10大重点创新任务和67个示范项目为抓手,围绕建设“文化导向型城市”的总体目标,发挥文化在城市建设和经济社会发展中的引领、带动、支撑作用。

其实在去年11月,佛山文化品牌建设就迎来了一个具有划时代意义的节点。佛山市第十二次党代会将文化提升为城市发展战略,提出要建设更具品质的文化导向型城市,建成创新创造活跃、岭南风韵突出、城乡服务均等、城市形象鲜明、人文素养丰厚的“文化佛山”,并将其列入佛山未来5年五大主要目标任务。

2015年开始,佛山市启动文化导向型城市建设,政府部门深入挖掘城市文化内涵,利用文化遗产塑造城市形象。

两年前,文化部部长雒树刚来到佛山时提到:“与经济建设、与佛山经济品牌相比,‘文化佛山’的品牌宣传还不够。”

从“佛山文化”到“文化佛山”,佛山正在发力。

去年,佛山大力引导文化产业发展壮大,拿出603万元专项资金扶持59个文化产业单位,还认定了首批21个文化产业示范基地,中国陶谷、樵山文化中心、西江新城等文化产业集聚区逐步成型。

在城市转型升级的大浪潮下,城市品质的提升、品牌的塑造被提到了前所未有的位置。而“文化牌”的重要性更是不言而喻。

文化产业成为地方经济新增长点

中国知名战略咨询专家王志纲在接受南方日报专访时曾表示,在转型升级号角吹响后,除了“敏于行”外,佛山思维的变革显得尤为重要。

当时他给佛山开出了这样的“药方”:抢占制高点,即抢占整个广东岭南经济、文化、社会升级转型的制高点。佛山作为岭南文化的重要载体,当中国吹响文化产业战略进军的号角时,佛山要敢于代言岭南,成为岭南文化的样板、平台、门户、橱窗。“如果佛山能抢占到代言全岭南的地位,佛山得到的市场关注与市场辐射,就非同一般了。”

为此,佛山调研组奔赴扬州、苏州和宁波进行实地调研,寻找他山之石,探索“文化佛山”的建设思路。其中宁波当选为“东亚文化之都”,并跻身中国城市文化发展10强,背后正是其对城市文化发展的精准定位。

2008年,宁波设立了文化产业发展专项资金,以配套资助、奖励等形式支持文化产业发展,并逐年增加50%的资金额度。同时还通过参加或举办各种文化招商活动、打造重点文化产业园区等方式,使得宁波文化产业加速发展,从而促进深化城市文化内涵,助力城市转型升级。

在珠江东岸,同为制造业城市,东莞借助文化基因打造城市标杆,从而实现产业的集聚和人才的集聚,推动城市经济转型的经验,也在一定程度上可供佛山参考。

文化产业不但推动了传统制造业的转型升级,也成为了地方经济的新增长点之一。

深厚岭南历史文化的佛山,在后工业时代也在不断追求文化与产业之间的融合发展。去年,佛山发布工业旅游联盟标准,以标准化推动“佛山制造”特色文化游。

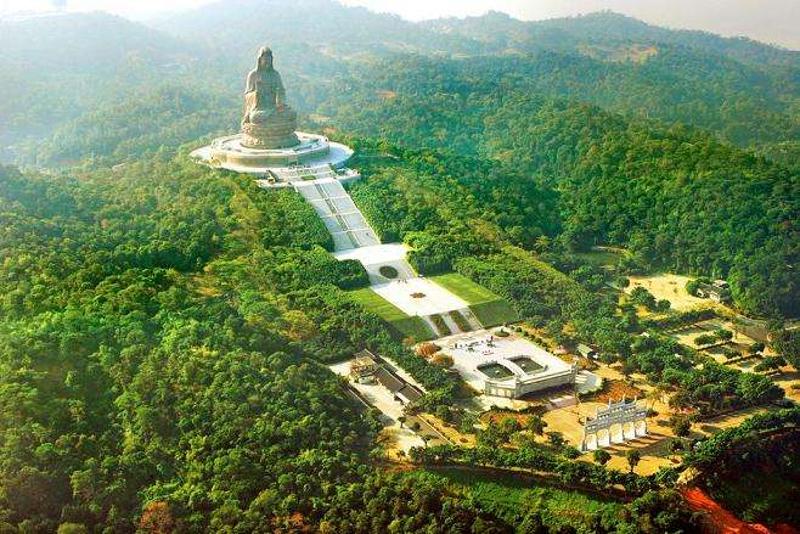

在南海西部,佛山已规划了西樵山及周边地区的城镇空间结构,敲定了“岭南文旅第一极”的发展目标,打造佛山乃至整个珠三角的“文旅旅芯”。

去年9月,禅城石湾宣布启动建设中国·佛山石湾陶瓷创意谷(下称“中国陶谷”),提出集聚一流团队、一流平台、一流项目、一流企业,打造成为世界级陶瓷创新中心和国家级文化产业示范园区,推动产业转型升级,实现“城产人”融合。

文化、产业间的跨界融合能否成为“文化佛山”建设的王牌?令人期待。

【记者】高绮桦

快来抢沙发

快来抢沙发