蓝鲸!蓝鲸!快给孩子补上“死亡教育”这一课

“当你凝望深渊时,深渊也在凝视你。”

“蓝鲸游戏”发明者在将一个个未成年人带入死亡深渊后,近日,终于被捕入狱。这个以自杀作为最终结果的游戏起源于俄罗斯,随后在全球各地悄然蔓延,部分未成年人因此而自杀,在中国也引起了大量关注。

学习成绩差,想死!

失恋了,想死!

爸妈不理解我,想死!

死亡成为一些孩子摆脱现实痛苦的一个手段,这很可怕。

近年来大家都在关注未成年人的性教育,其实我们还应补上死亡教育这一课。

(对孩子的死亡教育正确打开方式,在文章末尾)

50天游戏,温水煮青蛙

“蓝鲸”游戏兴起于俄罗斯一社交平台上。根据媒体报道,整个游戏共历时50天,游戏参与者每天都需完成一项内容,其中包括:看一整天的恐怖电影,宣称自己是鲸鱼,在奇特的时间点起床,爬上屋顶,自残等,随着时间的推移,每天的任务会变得越来越极端,50天后,参与者会被要求完成终极任务——跳楼或卧轨自杀。整个过程犹如“温水煮青蛙”。

青春期荷尔蒙翻滚情感波动易中招

国际上众多对自杀模仿行为的调查研究发现,青少年比其他群体更容易模仿自杀的行为。根据美国自杀预防中心的案例研究,“连续性自杀”(Cluster Suicide,其定义为在一定的时间和空间内集中发生的自杀事件)主要发生于青少年群体中,在其他人群中仅是偶尔发现。

事实上,自从“蓝鲸”死亡游戏出现后,国内也有不少人开始跟风组织这类社交组织。但通过探访发现,这些所谓的“蓝鲸”游戏即使是组织者,都对游戏本身一知半解。多数人组织此类“游戏群”的初衷仅仅是因为“听起来很酷”。

广东省心理咨询与治疗专业委员会常务副会长、华南师范大学心理咨询研究中心主任李江雪谈到,正是这种“听起来很酷”“感觉勇敢”之类的感受,反映出未成年人对死亡的无知、对生命的无感。

青少年本身正值荷尔蒙翻滚的青春期,经历着生理心理的剧烈变化。中国社会科学院青少年与社会问题研究室副主任田丰就谈到,在青春期,青少年常常会觉得自己不再被父母和家人宠爱,感到不被理解和孤独。而学业和就业上的压力,也会引发一部分人开始怀疑现实世界。种种“变故”都可能让青少年质疑父母、怀疑和抵触主流价值观,从而接受不良思想的感染。

广东危机干预联盟委员、广州心海榕社工中心心理咨询专家于东辉指出,“蓝鲸”游戏发明者正是利用青少年的这些特质,用“游戏”“挑战”的名目去接近青少年,使其心理放松,抱着“玩一玩、试一试”的心态加入其中。一旦参与者开始游戏,就身不由己,一步一步陷入深渊。

心理暗示加催眠自残、自杀反成英雄

“虽然游戏针对青少年,但真正被带入自残、自杀者是少数”,李江雪表示,这些人本身就有负面情绪和心理,包括缺爱、孤独、焦虑、抑郁等,“蓝鲸”游戏给了他们一个出口。

在“蓝鲸”游戏中,不停地把自残、自杀等极端行为扭曲宣传成积极的、应受推崇的“壮举”,对这些行为给予认可和鼓励。一位俄罗斯少女在社交网站发布两张自拍后卧轨自杀(见上图),她的照片和事例在俄罗斯社交网站一度被疯转,成为不少“蓝鲸”玩家心中的偶像。

李江雪分析说,“蓝鲸”游戏设下心理陷阱更多运用的是暗示、催眠手法。参与者大部分在现实中缺少交流、关心和关爱,而“蓝鲸”游戏群体里多为同类人,大家互相鼓励感染、惺惺相惜,参与者能在其中找到情感归宿,对群内组织更认同、更服从。

“维特效应”,自杀会传染

“蓝鲸”游戏引发的负效应让很多心理研究者想到了“维特效应”。1774年德国大文豪歌德发表了一部小说,名叫《少年维特之烦恼》,该小说讲的是一个青年失恋而自杀的故事。小说发表后,造成极大的轰动,不但使歌德名声在欧洲大噪,而且在整个欧洲引发了模仿维特自杀的风潮,人们把这种模仿自杀的现象,叫做“维特效应”。

李江雪解释说,“维特效应”,从社会心理学角度分析,自杀会传染,就像情绪上的传染病。媒体对自杀新闻的大肆渲染对于一些徘徊在生死边缘的人具有强大的暗示、诱导性。

世界卫生组织国际自杀预防协会专家傅剑峰就曾指出,张国荣自杀坠楼当天至第二天凌晨9小时内,全香港有6名男女跳楼自杀,其中5人不治,当月香港共有131宗自杀身亡个案,较3月份增加32%,有几名死者留下遗书,清楚写明其自杀与张国荣轻生有关。

“此后每年张国荣祭日4月1日,都有人冒出自杀念头,去年我还接到一个大学城学生的求救,她自己有自杀念头但没付诸行动,同时她还有一个同为张国荣歌迷的澳门网友,计划在4月1日当天自杀”,李江雪谈到,幸运的是后来通过大家努力那位澳门网友自杀行动被阻止。

未成年心理问题12岁开始直至高中达到高峰

我们未成年人的心理问题越来越突出,有自杀倾向、自杀率不低,但尚未大样本流行病学调查。李江雪和于东辉表示,无论从媒体报道,还是从医院、各心理咨询机构等途径获取的信息可见,未成年人自杀倾向有上升趋势。

联合国儿童基金会和国务院妇女儿童工作委员会办公室联合发布的《2011年世界儿童状况》报告中文版显示,估计全球约20%的青少年在心理健康或行为方面存在问题,每年有7.1万名青少年自杀身亡,而企图自杀的青少年人数是这一数字的40倍。

中科院心理研究公布的我国城市居民心理健康抽样调查显示,孩子从12岁开始,心理健康指数逐年下降,16-18岁(高中阶段)青少年是心理健康水平最低的群体。

李江雪和于东辉还共同谈到一个不可忽视的问题:自杀倾向呈现低龄化趋势。

“这两年我接触到最小的一个是五六岁的孩子,还没上小学已经有想死的念头。这孩子不希望父母生二孩,曾经有过跳楼倾向。最后父母为了他把家搬到了一楼。”于东辉谈到,“但五六岁的年龄说早也不早,毕竟现在社会环境复杂,农村孩子的问题是留守儿童,而城市孩子的苦恼是‘优秀’带来的压力。”

◆◇专家建议

死亡教育不应再留空白

“蓝鲸”游戏虽然在中国被及时叫停了,但“蓝鲸”游戏没有了,还可能出现有其他形式的类似死亡游戏,依然有未成年人花样年华选择自杀,杜绝游戏只是第一步。广东省心理咨询与治疗专业委员会常务副会长、华南师范大学心理咨询研究中心主任李江雪表示,近年来大家都在关注未成年人的性教育,其实我们还应补上死亡教育这一课。

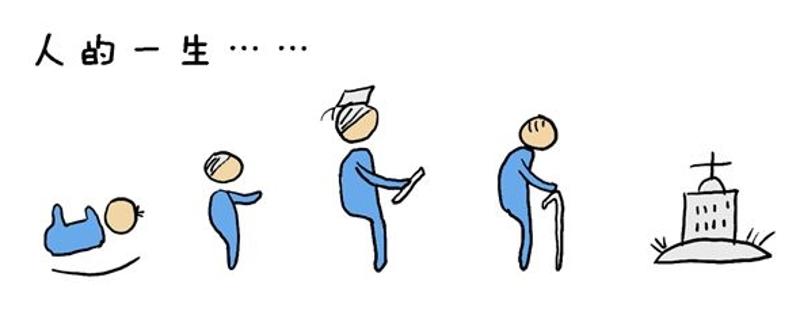

不知生、焉知死。中国传统文化向来避讳谈死亡,不谈论是最好的心理防御。不要回避,李江雪建议说,我们和孩子一起面对生命的消逝是自然界里一个自然现象的事实,不要把死亡和恐怖、可怕、负面情绪绑定在一起,更不要把死亡当成是解脱痛苦的办法,所谓“死了一了百了”的认识更是会对孩子造成误导。

曾有新闻报道过,湖南五位女孩相约自杀,模仿虚幻作品,只为穿越到清朝去。“这就是我国缺乏对青少年死亡教育造成的。”于东辉指出,“还有一些孩子怕黑怕鬼,存在死亡焦虑,或者是在亲人去世后不敢睡觉,这些都是缺乏死亡教育而导致的。”在我国,对青少年的死亡教育还是一片空白,没有相关手册更没有相关课程。

虽然国家没有明确规定禁止死亡教育,但也没有鼓励,在这样的社会环境中,似乎大家都达成了不谈死亡教育的共识。懂的人不方便谈,方便谈的人却不知道正确谈的方式,这个禁忌还有待被打破。

【生命教育课不妨这样开始】

随着成长,孩子们不得不面临各种“死亡”的实例,如宠物死亡、亲人过世、丧葬出殡、祭祀悼念及新闻中各种有关死亡的场景。死亡本身并不可怕,可怕的是我们竟毫无准备,所以,是时候让孩子了解生命的由来与归属了。

1、说个家族故事

引导孩子认识死亡是自然的生命现象,可从共同分享家族故事起头。专家曾建议,可以在家人相聚聊天时,找出泛黄的照片翻阅,跟孩子说说父母自己的爸爸妈妈、或记忆中已逝的爷爷奶奶,他们从哪来?做什么?生了几个小孩?他们那时喜欢玩什么?吃什么?最开心或难过的事是什么?也可以陪孩子把这些故事画下来,在画图说故事中,逐渐了解生与死。

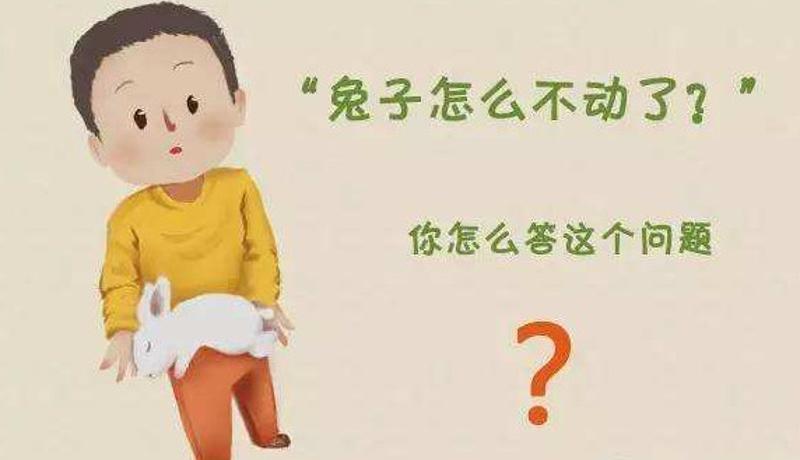

2、拿宠物当媒介

很多宝宝喜欢养宠物,比如蚕宝宝、一条小鱼、一只小鸡,宠物的寿命短,极易成为小孩接触死亡的第一次经历,父母不妨善用机会进行生命教育。宠物死去经常激起孩子对死亡的疑问,狗狗去了哪里?天堂是什么?我可不可以一起去?愈来愈多的研究指出,如果孩子被鼓励发问与死亡有关的问题,并容许表达情绪,且经常被关爱,那么在遭遇亲人过世时,孩子较能从容面对。

3、在游戏中谈生死

生死学大师库伯勒·罗斯在《关于儿童与死亡》的书里提到,透过绘画、游戏过程,有助于儿童理解或面对死亡。这几年,国内也出版了一些与死亡主题相关的童书绘本,透过亲子共读,引导孩子谈论生死大事。绘本《爷爷有没有穿西装》讲小男孩布鲁诺的爷爷过世了,他不知道什么是死亡,所以一开始他非常愤怒,因为爷爷答应带他去钓鱼,却什么也没说就去了天堂,他的胸口经常感觉刺痛。面对爷爷的死亡,布鲁诺经历了疑惑、痛苦与悲伤,最后他终于明白,心中的爷爷就像照片上那样微笑着,继续活在自己的记忆中。

4、从大自然知生死

让孩子体悟四季转换,比如看叶子从新生到凋零的过程。可以选择让孩子种树,在花开花落中明白“花谢便是死亡,但另一朵花又诞生了”。

【记者】李劼

【实习生】陈序

快来抢沙发

快来抢沙发