多位前大使回忆钱其琛“外交风云”:他立场坚定又极具智慧

据新华社报道,中国共产党的优秀党员,久经考验的忠诚的共产主义战士,无产阶级革命家,我国外交战线的杰出领导人,中国共产党第十四届、十五届中央政治局委员,原国务委员,国务院原副总理钱其琛同志,因病于2017年5月9日22时06分在北京逝世,享年90岁。

自1955年开始在中国驻苏联使馆工作起,钱其琛从事外交工作近40年,期间担任过外交部新闻司司长、首任外交部发言人、外交部长等职务。1993年被任命为国务院副总理后,仍然分管外交工作。在2000年至2005年间,钱其琛还曾出任北京大学国际关系学院院长。

作为建国初期奋斗在一线的外交工作者,钱其琛见证了我国外交事业从无到有,逐渐在国际社会找到自身定位的过程。他务实、灵活的外交手段与谈判中坚持原则的外交风格成为此后我国外交界教科书式的范本。

任新闻司司长组织向中央反映情况“戳中要点”

88岁的中国国际问题研究基金会战略研究中心执行主任、中国前驻尼日利亚、哥伦比亚大使王嵎生听到钱其琛去世的消息,心情悲痛。

王嵎生曾和钱其琛在外交部的新闻司共事,钱其琛任新闻司司长,王嵎生任处长。

彼时正值中美刚刚建交、中苏关系紧张的关键时刻,“他对外交政策的把握还是非常到位的,对局势也比较敏感”,王嵎生说,那时虽然中美两国建交,但美国对中国的一些做法“非常霸道”,美国的主流媒体也会报道鼓吹:中国的主要的担心在苏联,即使美国向台湾卖武器,“中国也不得不吞下这个苦果”。

那时候,王嵎生就为此专门编写了一篇报告,认为美国这样的态度是对中国的一种错误预判。

“他支持我们,积极推动,我们很快就把报告送上去了,得到了中国政府领导人的充分肯定”。当时的外交部领导去机场送美国国务卿,就亲自告诉对方,“让中国吞下这个苦果,没门!”这件事给王嵎生留下的印象非常深刻。

虽然反映国外舆论动向本也属于外交部职责,王嵎生说,但反应是否迅速,是不是说到点子上,是不是中央最关心、做决策最需要参考的。这需要戳中要点,“钱其琛作为司长,能够组织我们做好这一工作,是他作为领导做出的重要贡献”。

“钱其琛做新闻司司长,包括后来做部长期间,对于中国外交平稳发展,坚持原则,还是做出了很大的贡献”,王嵎生这样评价钱其琛。

“长达七年、有着许多不眠之夜”推动中苏关系正常化

在钱其琛的一线工作中,见证中苏关系正常化是浓墨重彩的一笔,他在《外交十记》中对此有过详细的记录。

上世纪80年代,中苏两国正处于严重的对抗局面:苏联在蒙古人民共和国和漫长的中苏边界线上陈兵百万;70年代末支持越南侵略柬埔寨;又出兵入侵阿富汗。这对中国的国家安全形成了直接威胁的态势。

但是,1982年的3月24日,勃列日涅夫发表讲话,透露出与中国缓和关系的信号。邓小平指示外交部做出反应。还是外交部新闻司司长的钱其琛,成为了外交部首位新闻发言人。

两天后的3月26日,钱其琛发表了只有三句话的简短声明。“我们注意到了3月24日苏联勃列日涅夫主席在塔什干发表的关于中苏关系的讲话。我们坚决拒绝讲话中对中国的攻击。在中苏两国关系和国际事务中,我们重视的是苏联的实际行动。”

这个没有先例的新闻发布会和三句话的简短声明,立即引起了在京的中外记者的极大关注。外交部也趁此机会,正式建立了例行新闻发布会制度。

1982年5月,钱其琛出任外交部副部长,开始主管苏联、东欧事务。1982年至1987年间,他作为中国政府特使进行了11轮中苏副外长级磋商,讨论两国关系正常化问题。

钱其琛晚年在《外交十记》中回忆,在苏联期间,代表团成员不便在室内商议谈判对策,只好在清晨时冒着寒风,踏着厚厚的积雪,在宾馆的庭院里不停地漫步。

1989年5月15日至18日,在多轮磋商的铺垫下,苏共中央总书记、苏联最高苏维埃主席团主席戈尔巴乔夫如期对中国进行了正式访问。邓小平同戈尔巴乔夫举行了历史性的会晤,中苏两大邻国终于结束了几十年来的不正常状态,重新建立起正常的国家关系。

“我1954年第一次到苏联时,还是一个26岁的青年,前后在苏联度过了近十年的外交生涯;又作为特使,参加了长达七年、有着许多不眠之夜的中苏政治磋商。今天,终于迎来了两国人民期待已久的重要时刻。”钱其琛在《外交十记》中,记述了激动的心情。

此后,钱其琛还参与同苏联的边界谈判,先后代表中国政府分别于1991年5月和1994年9月签署了《中苏国界东段协定》和《中俄国界西段协定》。

多次与美方会晤带领中国走出西方制裁的外交困境

20世纪90年代,钱其琛曾多次与美国国务卿会晤,就中美关系及重大国际问题进行会谈。

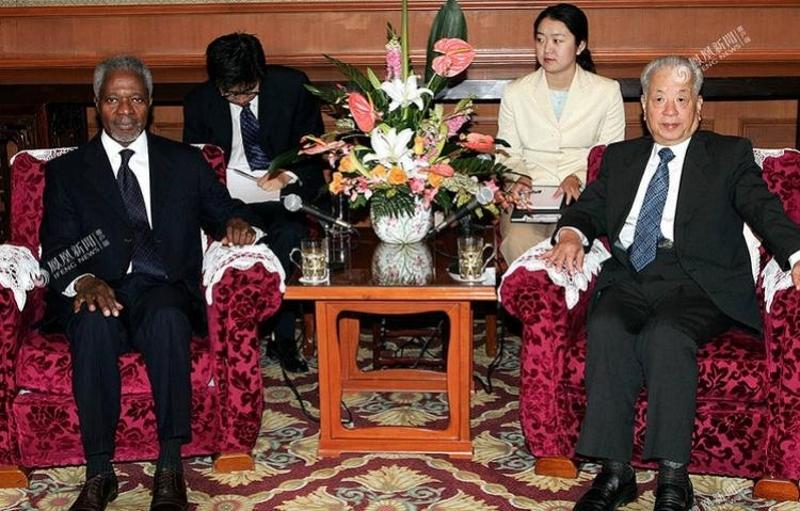

中国联合国协会常务理事、中国前驻伊朗大使华黎明曾与钱其琛有直接的工作接触。“他担任外长期间,中国外交遭遇了最困难的时期。”华黎明回忆,当时以美国为首的西方国家纷纷制裁中国,钱其琛为中国摆脱孤立、争取支持做了大量的工作。

忠诚的爱国情怀与灵活的外交智慧,是钱其琛给华黎明留下的最深刻的印象。

1990年,钱其琛在开罗同美国国务卿贝克进行会谈。当时,美国对中国进行制裁,下达了双方不进行高级接触的禁令,部长级以上的国家官员互不接触。然而,美国又希望就海湾战争等国际事宜争取中国的支持。

“贝克不愿意直接到中国来访问,又不愿意邀请钱外长到美国去。于是钱外长就在出访中东,途经开罗时,跟贝克在开罗见了一面。”华黎明说。

在华黎明看来,这场精心安排、巧妙选点的会面,让中美关系得以有所推进。

1991年11月,贝克正式访问中国,双方就若干问题达成了一些协议和谅解。贝克访华时表示:“我这次来没有任何先决条件。我来本身就意味着取消了双方不进行高级接触的禁令。”

让华黎明印象深刻的另一件事,是1990年中国与沙特阿拉伯建交。沙特是最后一个同中国建交的阿拉伯国家,两国的建交协议,就是时任外交部部长的钱其琛率团出访沙特时签订的。

当时,官方并未披露建交幕后的过多细节。但是据华黎明回忆,和沙特的谈判其实非常紧张,甚至达到了“夜以继日”的程度。“在钱外长的主持下,最终还是谈下来了”,华黎明说,“维护国家的主权和尊严,他的立场很坚定,同时他又很智慧、很灵活。”

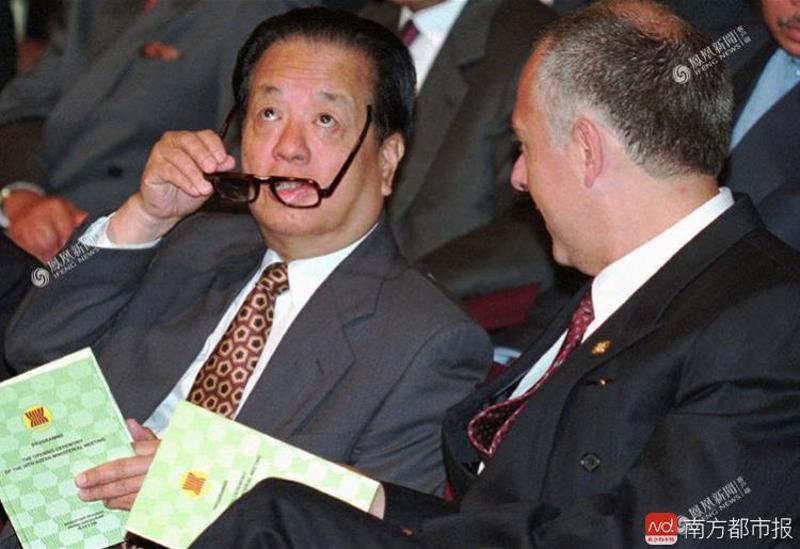

老同事赞其“坚持原则”任外长期间同东盟改善关系

“坚持原则”——这也是85岁的外交部原副部长徐敦信对钱其琛的最深印象。

上世纪80年代末-90年代初,徐敦信曾和钱其琛共事。“当时国际形势复杂,在中国外交面临比较困难的情况之下,他坚持外交原则,妥善应对挑战,克服了困难,打开了局面,为中国改革开放营造好的外部环境做了很多事”。

当时,徐敦信从亚洲司司长任上提拔为部长助理、副部长,“也是在钱其琛的直接领导之下,做了一些具体的事情,深深感到他是一个在外交能力很强,原则性很强,又非常讲究策略的人”,徐敦信告诉南都记者。

徐敦信介绍,在困难的国际形势下,中国和东盟改善了关系,和印尼恢复了外交关系,和新加坡和文莱建交,同时在东南亚和老挝、越南改善了关系,妥善地处理了柬埔寨问题。柬埔寨问题直接涉及中苏关系,它的解决是联合国安理会经过了多轮磋商的结果,也是联合国维和行动一次成功的案例。这些事情都是徐敦信和钱其琛共同亲身经历过的,“他作为外交部部长,起到了很重要的作用。

另一件让徐敦信印象深刻的是外界称之为“葬礼外交”的事件。1989年1月7日,作为二战直接当事人的日本裕仁天皇去世。他的葬礼,中国方面该不该去?怎么处理?外界众说纷纭。最后中央决定由钱其琛作为主席特使参加。

“这既体现了中国老百姓的意愿,体现我们的原则,又符合外交礼节,可以说恰到好处”,徐敦信说,在中央的指示下,钱其琛利用葬礼机会,和当时赴日参加葬礼的印尼前总统苏哈托进行了会晤,为中国同印尼复交探了路。

当时,徐敦信也陪同钱其琛参加了会见。“这次会见是计划当中的,可以说水到渠成,但最后真的成了,还是需要下功夫的,钱其琛很妥善地处理了这件事情”,徐敦信对南都记者说。

【来源】南方都市报

快来抢沙发

快来抢沙发