一座比硅谷还赞的城市!龙头”与“独角兽”撑起深圳全球创新力

【报告解读】“在珠三角地区,一大批创新型企业正快速崛起。”

在6日发布的《2016珠三角企业创新报告中》,华为、中兴、大疆、光启等深圳企业的名字被屡屡提及。报告认为,这些企业在各自领域核心技术的创新能力位居世界前列,一大批深圳企业家正在成长为“掌握新经济命脉的新力量”。

报告还提出,一个以生长性、动态性为基本特征的“1+1+3”创新生态系统正在珠三角的企业群落中逐渐形成:即以企业为创新驱动核心,以企业家群体为创新精神内核,三大创新驱动要素——政策、金融、人才协同共生。这种创新生态系统的形成与发展,在深圳表现得淋漓尽致。

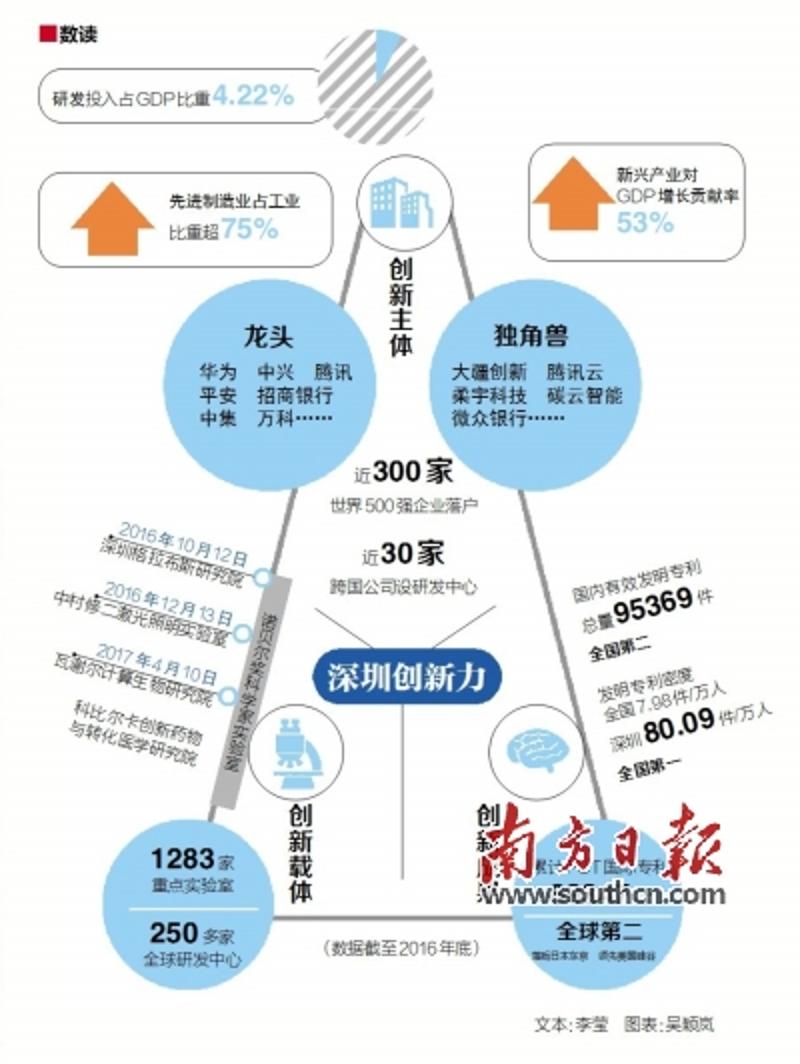

在努力打造国际科技产业创新中心的道路上,深圳正“迈向全球化的创新环流”,在全球范围内集聚配置创新资源。报告统计,截至2016年,深圳已支持企业、科研机构在全球建成250余家研发中心,建成70家集科学发现、技术发明、产业发展于一体的新型研发机构,1283家国家、省、市级重点实验室等创新载体。

近日,在《经济学人》刊发的《深圳已成为创新温室》万字长文中,深圳的创新企业集群发展备受关注,被其称之为“硅洲”(Silicon Delta)。文章指出,很多跨国公司正在深圳开设“观察岗”,“密切关注和接近这里发生的最新趋势”。

造梦之城

政府和企业的创新角色

深圳这座“造梦之城”正站在一个全新的历史起点上。数据显示,截至今年2月,深圳的战略性新兴产业对GDP增长贡献率提高至53%左右,先进制造业占工业比重超过75%,研发投入占GDP比重达4.22%,荣获国家科技奖励16项。

已有近300家世界500强企业落户深圳,微软、三星等近30家跨国公司在此设立研发中心,更难得的是,深圳自身培育出华为、中兴、平安、招商银行、中集、万科、创维等数百家国内外知名企业,还有光启、大疆、柔宇等后起之秀。

据报告统计,在国家知识产权局公布的2016年中国国内企业发明专利申请前10排行榜中,来自深圳的华为和中兴分别以4906件和3941件的成绩居第一和第四位,显示了深圳企业较强的科技研发实力。

“深圳是国内最像硅谷的城市,充满活力、多元化且具有包容性,这些往往是创新的开始和来源。”深圳柔宇科技创始人刘自鸿接受采访时曾这样表示。在谈到企业投融资环境时,刘自鸿也曾拿深圳与硅谷相比,“论风险投资对创新的支持能力和敏锐度,深圳的投融资体系可以跟硅谷媲美,不仅专业、投资能力强,而且国际化,某些方面甚至比硅谷做得还好。”

这座城市在创新方面所取得的成绩,离不开政策层面对创新创业的大力支持。

报告注意到,在过去一年,深圳再次从政策和规划层面大力加强创新体系顶层设计。《关于促进科技创新的若干措施》从四大方面、62条措施入手,围绕科技管理机制创新、创业创新能力提升、强化对外合作、优化综合创新生态体系等方面构建政策支持体系。

2016年“双创周”在深圳举办之际,深圳也发布了《深圳市人民政府关于大力推进大众创业万众创新的实施意见》。意见强调要发展“互联网+”创业服务,建立专业化、网络化的全市创新创业公共服务平台,同时探索建立创业导师库,营造“创业无时差,创新零距离”的创新环境。

去年3月发布的《关于支持企业提升竞争力的若干措施》也显示,深圳市政府投资引导资金参与设立规模为100亿元的市级中小微企业发展基金,重点支持符合深圳产业导向的种子期、初创期成长性中小企业发展。

“企业是创新主体,代表着市场取向。政府是创新环境的营造者,也要弥补市场失灵的不足。只有在法治框架下处理好政府和市场的关系,才能真正使市场在资源配置中起决定性作用。”深圳市科创委副主任钟海表示。

海纳百川

领军人才与诺奖得主齐聚

在报告中所提到的“1+1+3”创新生态系统中,深圳海纳百川吸引来的人才无疑是核心与关键。

华为创始人兼总裁任正非堪称深圳乃至整个珠三角企业创新的领军人物。本着“如果不能坚持创新,迟早会被颠覆”的理念,华为在任正非的推动下,进一步加大技术创新的投入——2016年研发投入高达764亿元,未来几年,每年的研发经费会逐步接近200亿美元。

在深圳,除了像任正非这样的老一辈企业家之外,以80后、90后为代表的一批年轻企业家正逐渐成为创业创新的中坚力量。报告指出,这批年轻的创新企业家呈现出三大特点:快速的造富能力;专注于各自领域,实现行业的技术或市场的重大创新;敏锐地捕抓到互联网创业的新风口、新机遇。

大疆创新创始人汪滔带领深圳大疆将消费级无人机推向市场,目前其全球市场份额高达80%。在大疆的带动引领下,2016年深圳无人机产值达260亿元,增速30%以上。而光启创始人刘若鹏,则是以科学家的身份缔造了一个全新的产业,以超材料起家开发出光启“旅行者”、“云端”号、马丁飞行包等众多全球领先的高科技产品。目前光启的专利申请总量超过3800件,在全球超材料领域占86%。

报告还显示,在人才引进方面,深圳同样表现不俗。2016年新引进“孔雀计划”高层次创新团队23个、全职院士6名,新增海归人才1.05万人、高技能人才12.6万人。

值得注意的是,2016年6月以来,先后有诺贝尔奖获得者罗伯特·格拉布斯与南方科技大学合作,成立深圳市格拉布斯研究院,致力于新医药、新材料和新能源领域研究;诺贝尔物理学奖获得者中村修二组建中村修二激光照明实验室,将在下一代照明技术领域开展前沿研究,实现源头创新;依托香港中文大学(深圳),2013年诺贝尔化学奖得主阿里耶·瓦谢尔和2012年化学奖得主布莱恩·科比尔卡教授领衔的计算生物研究院、创新药物与转化医学研究院在深圳成立。

分析人士指出,诺贝尔奖获得者陆续在深圳开展产学研研究,凸显着深圳人才、产业以及创新环境的进一步优化。

放眼海外

深企的全球化创新路径

以深圳为例,截至2016年,深圳已支持企业、科研机构在全球建成250余家研发中心,建成70家集科学发现、技术发明、产业发展于一体的新型研发机构,1283家国家、省、市级重点实验室等创新载体。

以全球化为初始属性,多地同时创业汇聚创新要素,是深圳企业的典型特质之一。2012年,29岁的刘自鸿在美国硅谷、中国深圳和香港同步创立柔宇科技。仅两年后,柔宇科技便创造了打破世界纪录的新型超薄彩色柔性显示屏,其厚度仅有0.01毫米。柔宇科技创立4年市值突破30亿美元,成为全球成长最快的独角兽科技创业公司之一,并在国内外储备了超过700项知识产权。

刘自鸿表示,之所以选择在硅谷、深圳、香港同步创业,是因为硅谷有柔宇科技需要的人才和研发资源,深圳的研发人才和配套的产业链也十分重要,香港则具有对接国际供应链和市场的自由化平台。

通过整合资源打造全球创新共同体,引进最顶尖的创新者加入,最终实现“择天下英才而用之”。这是同样位于深圳的光启集团不断攀升的动力来源。光启集团创始于2010年,从一支海归创新团队发展成为一家全球化创新集团、一个全球创新共同体,横跨5大洲18个国家和地区,总人数超过2600人。光启集团掌握了颠覆式隐身技术、颠覆式新型空间技术和颠覆式无线互联技术。

“随着全球经济一体化,我们现在更应该将目光放远,要在国际舞台上吸引资源。”科通芯城董事长、硬蛋创始人康敬伟对深圳企业的全球化势头非常看好。硬蛋是一个全球化运营的共享制造平台,康敬伟认为,未来会有越来越多的深圳企业从创业第一天起就把全球看成是“后花园”。

事实上,深圳企业不仅很早就布局国际化市场,还已初步形成了跨国公司集群。如果说大疆创新、柔宇科技、光启等是珠三角新锐型的全球化公司,那么中集、华为、中兴等就是珠三角成熟型的全球化公司典范。中集的登机桥目前已在全球200多个民航机场使用,市场份额超30%;华为、中兴、比亚迪等一批拥有自主知识产权的企业,在技术创新、生产外包、市场开拓、营销服务等领域也全球布局,国际竞争力和影响力不断扩大。

【策划/统筹】江强

【撰文】张光岩 苏梓威

快来抢沙发

快来抢沙发