台山海口埠银信博物馆8月开馆!200余枚民国银号或商号印章将首展

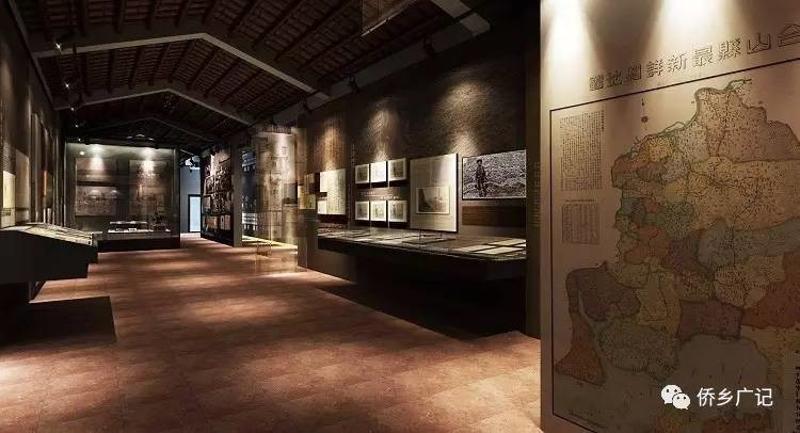

海口埠银信博物馆的空间效果图。

被誉为“广府人出洋第一港”“海上丝绸之路重要节点”的江门台山市端芬镇海口埠,目前正在开展银信博物馆的建设工作。

记者获悉,海口埠银信博物馆的主体工程将于下月完工,预计8月开馆。届时,该馆有望成为继汕头侨批文物馆之后,广东省第二家以侨批为主题的大型国有文物场馆。

至今,海口埠仍然可以看到不少昔日的银号和商号。

1

展现先侨拳拳桑梓情

银信又称侨批、番批,是华侨华人与家乡亲人之间往来的一种国际移民文献。清末民国时期,台山银信机构有数百家之多。而作为五邑先侨出洋谋生重要口岸的海口埠,自然也催生了发达的银信业。

中国华侨历史学会理事、五邑大学副教授梅伟强介绍:“当时,大量银信从海外寄往台山,华侨住在国尤其是美国、加拿大的外来文化随即传入,给侨乡带来物质、制度到思想层面的种种变迁。”

如今,海口埠的银信机构早已不再运营,而那些保留下来的银号建筑和大量票据,则成为昔日历史最好的述说者。

去年底,海口端口银信博物馆工程正式开工,选址为当地有着200多年历史的梅氏祠堂,引发海内外关注。

海口埠银信博物馆的空间效果图。

台山新闻工作者协会会长伍国尧介绍,海口埠银信博物馆共有两层,一楼展厅面积512平方米,二楼展厅面积210平方米,将设置圆梦之旅、银信递送、家庭最大、情系桑梓、复兴之梦、文明之魂六个板块,“第四板块‘情系桑梓’是我们的重头戏,包括商贸圩镇建设、投资设厂、修筑新宁铁路、兴办图书馆舍、资助侨刊侨校等细分内容,将陈列大量文物实物,配以说明文字、音频和视频,展现五邑先侨不遗余力回报故土的拳拳桑梓情。”

此外,海口埠银信博物馆内将复原银号、侨眷在家读写家书等历史场景。

2

邀海内外银信后人讲故事

日前,记者在海口埠施工现场看到,银信博物馆主体工程已经封顶,古码头旁铭记台山侨批文化的银信柱正在浇筑。正对着古码头的街道两旁的房屋正按照“修旧如旧”“修新如旧”的原则,集中修缮改造。

“海口埠各项建设工程进展顺利,估计5月份就可以整体完工。”一位现场施工负责人说。

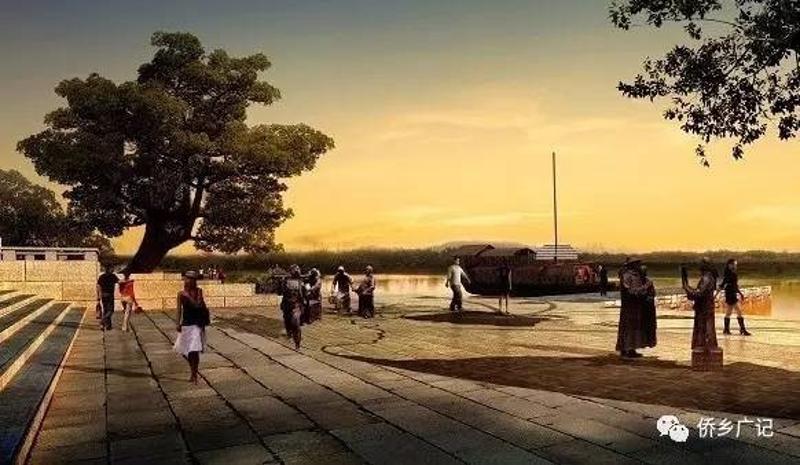

海口埠码头景观。

当前,台山市正面向海内外征集银信文物,将选取具有代表性的银信制作成“银信墙”。同时,台山正在开展“寻找银信后人”征集活动,挖掘银信中的家族故事。

伍国尧表示,他们于去年底启动了文物征集工作,现在已经征集到400余件文物,包括银信档案、身份证件、会馆文件、老照片、银号印章、谋生工具、生活用品等,“文物征集的工作得到了海内外乡亲的大力支持,我们有信心到8月份正式开馆之时,展品能够满足展陈大纲的要求”。

3

民国印章还原银信递送系统

值得一提的是,在银信博物馆征集到的文物中,200余枚民国时期台山银号或商号的印章颇为引人关注。这些印章是首次对外公布,均来自江门80后海归青年罗达全的捐赠。

罗达全收藏的民国时期台山银号或商号的印章。

罗达全出身于一个归侨家庭,太爷爷是马来西亚华侨,外太公是曾经留学日本的江门造纸业先驱余觉之。2010年,他从英国学成归国后不久,便开始收集与五邑地区相关的纸质文献,包括银信、侨捐学校毕业证等。

2013年6月,罗达全收藏的五邑银信,其中有5件被选入由广东、福建两省以“侨批档案—海外华侨银信”联合申报的世界记忆类遗产文本,为“侨批档案”成功入选世界记忆遗产作出积极贡献。

之后,他开始收集民国时期五邑地区银号或商号的印章,至今已藏有上千枚。

“银号是一种专营银信等金融业务的民间机构,但在实际上,不少银号也兼营华侨住宿、船位租赁等业务;而除了银号之外,一些民营信托公司、百货商店、药铺同样在银信流通中发挥着重要作用,这些信息通过印章都能反映出来,这也是我收藏的主要动力。”在罗达全看来,印章作为一种辅助性资料,有利于挖掘和研究侨乡江门银信业的变迁史。

在海口埠,老字号银号“万元号”的招牌依然清晰可见。

对此,五邑大学教授刘进指出,罗达全收藏的银号或商号印章,涉及支票代收、侨汇支取、手续费征收、汇率计算、利率计算等银信业的各个业务环节,对于还原五邑银信复杂而又多渠道的递送网络意义重大。

刘进解释道:“不少印章上都刻有详细地址,有的还刻上了中英两种文字,我们如果把来自同一个地方的印章集合起来,加上老照片、口述资料、华侨家信等辅助性材料,那么当年一条街上有多少银号、店铺参与银信汇寄,便一目了然,这是未来一个新的研究方向。”

来源|南方日报记者 龚春辉

编辑|龚春辉

校对|符如瑜

快来抢沙发

快来抢沙发