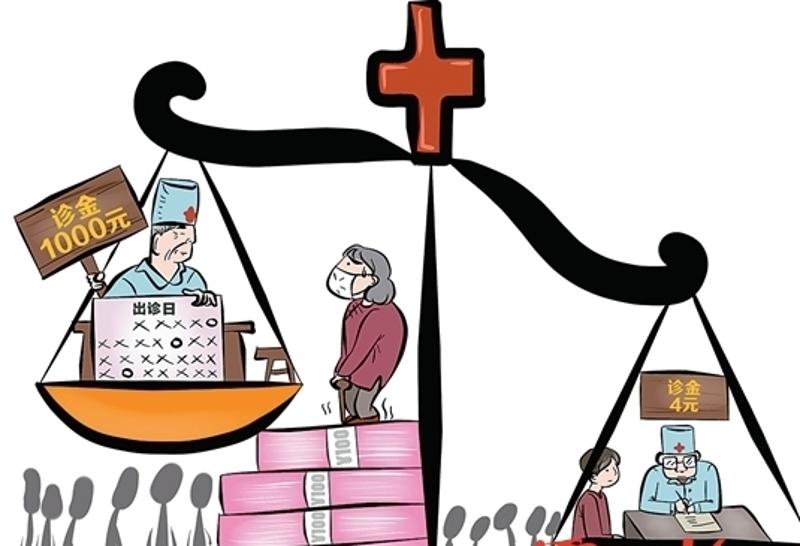

诊金相差近千元!公立医院开设特需门诊,公益性是否会变味?

诊金落差之大让人无所适从

上调专家特诊金额,顺应市场让医疗服务价格回归,满足更多患者的多元化就医需求。记者调查发现,特需门诊诊金依据多为参考私人医院的诊金,不少多点执业的医生提前享受市场红利。不过,特诊诊金固然体现了名医价值,但在公立医院开设特需门诊,却令不少人无所适从:公立医院立院之本的公益性和普惠性,是否又因为高价特诊服务而变味?

尴尬

普通门诊炒号叫价

早就高于特需门诊

广州,拥有数座国内一流医科院校,三甲医院55座,不少异地病患会选择不远万里来到广州求一纸专家号。“每天6点钟爬起床抢号,根本抢不到。”在羊城晚报记者采访过程中,不少患者向记者吐槽挂号之难。

早在去年,羊城晚报曾披露活跃在网络上的新型“票贩黄牛”,利用网络工具进行抢号秒杀,在热门专家号一经放出时,网络黄牛鼠标一点,几十上百个专家号便尽入囊中,普通老百姓根本不是其对手。

“一个正高的挂号费才9元,号贩子抢后可炒到几百,可想而知号贩子的利润空间有多大!”广东省中医院门诊办主任邱定荣曾无奈叹息,但时至今日的邱定荣谈起自家医院挂号或许会多一分气定神闲,4月1日起省中医开设特需门诊服务,部分专家可利用闲暇时间出诊,诊费远较普通门诊高,从50元至1000元不等。

“来看名医的,基本都是看了好几个医生不见好才找上门的,普通小病不建议找名医。”在记者实地采访时,导医病患均如此建议。高昂的特需门诊费也似乎起了价格杠杆的作用,将号贩子与一部分病人筛选出去,“比起普通号,特需门诊号好挂多了,想到挂时刷一刷就有了。”因为方便,患者崔小姐从4月份开始便只挂特需门诊号。

同一个特需门诊医生

多点执业诊金有不同

医疗界人士不约而同地认为,上调特诊诊金意味着医疗服务的价值回归。那,特需门诊专家诊金的定价依据又是什么呢?

在广东省中医院,特需门诊诊查费最贵的达到1000元,专家只有一名,禤国维。禤老1963年毕业于广州中医学院,至今已从业50多年。身为广东省名中医的禤老还享受国务院特殊津贴,是一名主治皮肤病症的老中医专家。禤老在省中医只开设特需门诊,周一和周四在省中医大德路总院坐诊,价值千元的禤老号依然一号难求,一经推出即刻秒光。

记者在广东省中医院微信公号检索后发现,禤国维除在省中医坐诊以外,另有周二下午在康美药业旗下的私人诊所康美中医馆坐诊。

4月25日,记者来到在猎德大道附近的康美中医馆。比起公立医院的人满为患,这里的患者明显较少。在入门即可看到的名医榜上,禤国维被排至左上角的第一个,挂号诊费与省中医相同,1000元。“这个月正好在做活动,现在挂号禤国维名医,挂号费只要700元。”见记者对禤老有兴趣,中医馆的导购立刻热情地迎上来,“但是今天的号都挂满了,我们提前两周放号,禤医生的号最晚也要提前一周才能挂上。”

在康美中医馆,前来坐诊的省中医名医不止禤国维一个,其他例如陈党红等医生,在康美中医馆的挂号费同样便宜过省中医院。

记者调查发现,不少省中医内的名医选择在省中医以外的私人医院出诊,出诊费普遍比省中医的特需门诊费低。举个例子,黄健玲医生在省中医的特需门诊挂号费是500元,到了广州固生堂变成了300元,吴万垠在省中医是400元,到了广州固生堂则不过是200元。

改革

多点执业成为趋势

公立名医是香饽饽

记者留意到,在《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》中,明确鼓励医生多点执业,平衡医疗资源。

全国首家以医师多点执业为基础的“私人医生工作室”位于珠江新城,500元起步、专家2000元的诊金,让很多人认为这种工作室实际流着贵族医院的血统。其创始人之一、中山大学附属第六医院大外科主任兼胃肠外科主任林锋是国内权威的胃肠道肿瘤专家。

林锋身上光是各种权威协会的衔头就有十几个,身兼博士生导师和教授,他一直把自己的问诊方向定义为疑难杂症和高端治疗,但是承担了门诊任务的他也不得不面对一天要看几十个号的窘况,尽管是专家号,但是9元的价格几乎没有门槛。因为门槛低导致资源紧张,很多亟待需要林锋解决问题的外地患者不得不找黄牛买号,林锋的一名患者告诉他,自己花了3000元才从黄牛手上买到他的专家号,但是留给他问诊的时间可能不到十分钟。

林锋说,自己的“野心”不在于赚几千元诊金,而是希望通过这种模式建立中国的医生集团,打造出像美国“梅奥诊所”那样的医疗机构。在这里,采取的是全预约就诊,并打通去往公立医院的通道。林锋会根据预约就诊的患者信息,保证至少半小时的咨询服务,一旦需要手术,便将病人引流至他的第一执业点中山六院。

另一位合伙人、中山六院综合科主任谢汝石认为,他们打造这样的工作室确实是要提供更高质量的医疗服务,给有能力的支付者更多的选择,同时“让医生体面地挣钱”。

事实上,从2015年,广东出台医生多点执业的新规之后,公立名医成了市场上的香饽饽,平时在公立医院收着“9元”的,晚上和节假日则在民营机构里坐诊,收取百倍以上的诊金。像上文中的禤国维、林峰、谢汝石这样的医生多点执业只需到原单位“打招呼”即可。这样的医生多点执业机构几乎在城中遍地开花。

对于医生多点执业

三甲医院比较支持

上调特诊金,医院大多认为这是减少医生外出多点执业、留住人才的一项举措。为何院方会对多点执业的医生讳莫如深呢?

在东风东路同创汇里的金眼科,除了聘请一些退休眼科医生外,其他的医生都是多点执业。在职的医生会利用晚上时间和周末时间坐诊。在这里,特殊的平台会诊模式最受患者欢迎,“省内知名的眼科医生都在这里开了工作室,遇到复杂眼病,经常会出现多位专家共同出诊的情况”。

金眼科负责人刘经理告诉记者,目前金眼科还是以门诊为主,不会涉及复杂的手术,如果遇到需要进行复杂手术的患者,还会反向向医院倒流优质患者资源,所以从这个角度看,医生在金眼科的多点执业是对公立医院很好的补充。

在刘经理看来,公立医院开设特需门诊是为了解决名医的收入问题。尽管细究起来,有悖公立医院初衷,但为了让名医更多留在医院,增加在本院的出诊量,这样做也是公立医院的无奈之举。

据透露,对于医生多点执业,中山医、省人医等三甲医院都比较支持。

但也有业内人士认为,对于一个医生特别是大医院的专家来说,除了日常医疗,还兼顾学术、教学任务,很难抽身照顾好第一执业单位以外的工作。

患者选择

诊金不同 更看服务

记者观察发现,特诊金与多点执业相当。那对市民来说,更愿意选择哪种就医方式呢?

白领陈女士曾带孩子到位于珠江新城的一家民营妇幼诊所做儿保,她告诉记者,在这里做一次儿保的诊金是600-800元,尽管在社区是免费,在医院也只需数十元,但她还是宁愿花钱到这里来,“我看的那个医生是从知名三甲医院儿科出来的,在原来的医院,她可能只会花几分钟匆匆检查,但在这里,她可以给我30分钟或更长的时间,不仅会仔细检查,而且会给出一份详尽的报告”。

现在,如果孩子生病了,市民刘女士更愿意去“××家”民营医院。“在公立医院,一看小孩子生病就是三四样检查一起来,药品、点滴一开也是一堆。”刘女士的孩子最近有点手足口病的症状,民营医院的医生并没有急着帮小孩做各种检查,而是耐心地咨询了刘女士的意见,简单开了点药,并告知一些日常饮食。为刘女士看病的黄医生是省某妇幼保健医院的科室主任,一般只有周末和周二、四在该机构坐诊。刘女士认为,相比医院,公立医院之外的医疗机构更像高档会所,板凳换成了沙发,还配有咖啡厅候诊室。更重要的是,患者和医生那种舒畅的沟通渠道,医生非常负责,特别注意缓解患者的情绪,大医院往往将所有最坏的可能性都说完,病人还没看已经“吓个半死”,而这里的医生甚至提倡少用药少检查,而是用经验在帮助患者。

业内看法

公立医院不应成为部分人的门诊

门庭若市的三甲医院绝大部分背后都有共同的名字———公立医院。由财政拨款而建、面向全社会公众服务的公立医院适合推出面向少部分人士的特需门诊吗?

在广东省卫生和计划生育委员会原副主任廖新波看来,由公共财政而建的公立医院,应为所有人提供公平医疗服务而不是为特殊人群或特殊阶层提供服务,“现在国家鼓励社会办医,一是指提供非营利性服务,二指提供不同层次医疗服务,但向社会提供不同层次医疗服务应交由社会资本负责”。

从廖新波角度看来,像是省中医增设特需门诊的这种情况,其价格不菲的高昂门诊服务应由私立医院提供,而不是占用公共医疗资源。

2017年全面取消药品加成,这成为摆在许多医院面前的一道“生死关”,取消药品加成,医生的工资怎么发?在此之际,省中医所推出的特需门诊让不少人士解读为公立医院的新营收尝试,廖新波如此言明:“中国医疗制度长期以来政府投入不足,又没有及时补充,因此客观上允许公立医院通过特需服务,甚至特殊经营来弥补政府投入不足,这是中国具有特色的医疗制度。”

多点执业核心在医生价值回归

在省中医推出的特需门诊名单里,价位多样,从50元至1000元不等,与普通门诊的7元副主任号,9元主任号相差数十倍。如此巨大的差别也让廖新波无所适从:“上午提供的是7块钱公众服务,下午就提供1000元特需服务,如何说得过去?医生只是服务主体,不是政策决定者,医生本来不可能有价值差异。”

廖新波是多点执业的拥趸,曾不止一次在公开场合表达其对多点执业的支持,“医生多点执业的核心不在多点,而在价值的回归。价值回归的表现在:病人找到合适的医生,避免盲目看病的损失;医生找到合适的病人,获得应有的报酬;医保资金得到合理使用,而不至于鼓励过度医疗。”

而在记者采访过程中,有特需门诊医生向记者直言,医生价值就体现在特需门诊挂号费多寡上。

也有医生认为,想要回归医生的正常价值,唯有尽可能地开放医生多点执业,“多点执业正是通过医生的流动,体现出医生的真实价值”。

名词解释

医师多点执业是指符合条件的执业医师经卫生行政部门注册后,受聘在两个以上医疗机构执业的行为。

【记者】许琛 宋昀潇

快来抢沙发

快来抢沙发