超过开平,原来我们大肇庆这么多古老神秘的碉楼!

讲起碉楼,

很多人第一时间想起开平碉楼,

鲜为人知的是,在肇庆高要

也有三十多座充满神秘色彩的古老碉楼,

有些碉楼的精美程度和历史

甚至超过了开平碉楼

……

今天肇庆君和聊聊

高要碉楼不为人知的故事!

>>>那什么是碉楼?

◆高要利贞堂

碉楼为多层建筑,远远高于一般的民居,便于居高临下地防御。如开平碉楼的墙体比普通的民居厚实坚固,不怕匪盗凿墙或火攻,窗户比民居开口小,都有铁栅和窗扇,外设铁板窗门。

◆高要利贞堂

碉楼上部的四角,一般都建有突出悬挑的全封闭或半封闭的角堡(俗称“燕子窝”),角堡内开设了向前和向下的射击孔,可以居高临下地还击进村之敌。碉楼各层墙上还设有射击孔,增加了楼内居民的攻击点。

>>>高要的碉楼数量多,历史久远

◆高要利贞楼

高要约有31幢碉楼,多分布在白诸、新桥、活道、莲塘等镇,基本是建于村中,属多层塔楼式建筑,为砖木混合结构及钢筋混凝土结构,以岭南建筑风格为主,其中也有中西合璧的建筑元素,是一种防卫工事型与民居结合的建筑。这些碉楼多是清末民初建筑。

◆莲塘镇温贯炮楼

历史最久远的为建于明末清初的莲塘镇温贯炮楼,其次是建于清代中期的活道镇大姚村的聚星楼。

利贞堂

肇庆君第一个推荐的就是它,因为最精美者莫过于白诸镇布院村的利贞堂(又称利贞楼)。

据了解,利贞堂是本村人陈锡昌于1933年所建,陈锡昌早年在外面有很多生意,是西江流域大地主,解放初,他去了香港行医,改名陈金日。现在利贞堂由他的侄孙保管。

利贞堂带有西洋的建筑风格,又保留中式建筑韵味,是一种防卫工事型与民居结合的建筑。

碉楼呈正方形,外面6层,里面7层。此楼于民国22年(公元1933年)动工,每年建一层,共建了七年(有地下室)。

每层约160平方米,每层由一个大厅和四个小房组成,配套有卫生间、储物室和西式浴缸。底层以石材为墙,厚约70厘米,上层外墙为青砖加石灰椿制而成,厚约50厘米,相当坚固。

聚星楼

如果有幸途径高要活道镇大姚村,不得不来有着200年历史的碉楼—聚星楼。

据《姚氏族谱》记载,“聚星楼”为该村财主姚英客在清嘉庆13年(公元1808年)所建,主要用于防涝、防匪,距今已有近200年历史。由于碉楼建在一个面积大约50亩的水塘中央,当地人称之为“水楼”。

“水楼”共有4层,大约15米高,每堵墙都有80多厘米厚,每一层四周都布满数个约50厘米高、20厘米宽的射箭孔,每一层楼的每个墙角还有一个饭碗大小的圆孔,估计是土炮的射击孔。

“水楼”与外界的唯一通道是一座石板吊桥。如果土匪前来劫寨,大姚村的村民躲进“水楼”后拉起吊桥,村中壮丁拿起弓箭和火药枪抗击土匪,可保乡亲平安。

“文革”时期“破四旧”,由于大姚村地处偏远,“水楼”才幸存下来,现在成为村粤曲私伙局的排练、演出场所。

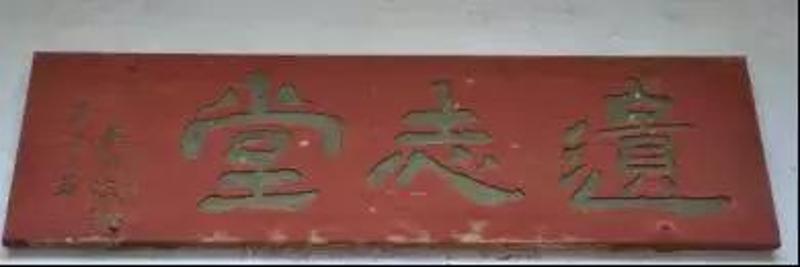

遗志堂

遗志堂位于白诸镇北岸村,从1927年开始建造,花费了3年时间才竣工,共四层,屋主为黄泽堂,到武汉从军后改名黄玉。

黄玉的大屋还配有发电房,曾经发过五、六年电,并把电输送到同村的亲人家中,装上电灯,实实在在地让亲人“沾光”。黄玉大屋还有留声机,当时村民常常过来听。

正门悬挂着辛未年(1991)梁剑波先生题写的“遗志堂”的大匾。

远远望去,遗志堂独特的门窗加上穹顶类的雕饰,彰显出浓厚的欧美风格。

崇德楼

在高要活道镇,有一幢很有红色历史价值的碉楼。

崇德楼建于1869年,该楼总面宽9.3米,总进深7.3米,砖木结构,楼高4层。抗战期间,中国共产党曾在崇德楼创办鳌头村“青年学习社”,培养革命力量。1946年设立军事情报联络站,成立鳌头村江仰交通总站。崇德楼在抗日战争和解放战争期间发挥了积极作用,对研究高要地区抗日战争与解放战争时期的历史具有一定的历史价值。

高要的碉楼还有很多很多,肇庆君介绍也只是其中一小部分。高要碉楼独具艺术风格、地域特色和时代标志,这是肇庆的一大文物遗产!各位街坊有空不妨去下高要,寻找曾经的历史!

肇庆发布编辑部

综合:《肇庆文史》、《高要文史》、

《肇庆市不可移动文物》、《肇庆历史名人》

、肇庆市旅游局、星湖美美

图片:渔歌摄影、网络

编辑 彭泰章

快来抢沙发

快来抢沙发