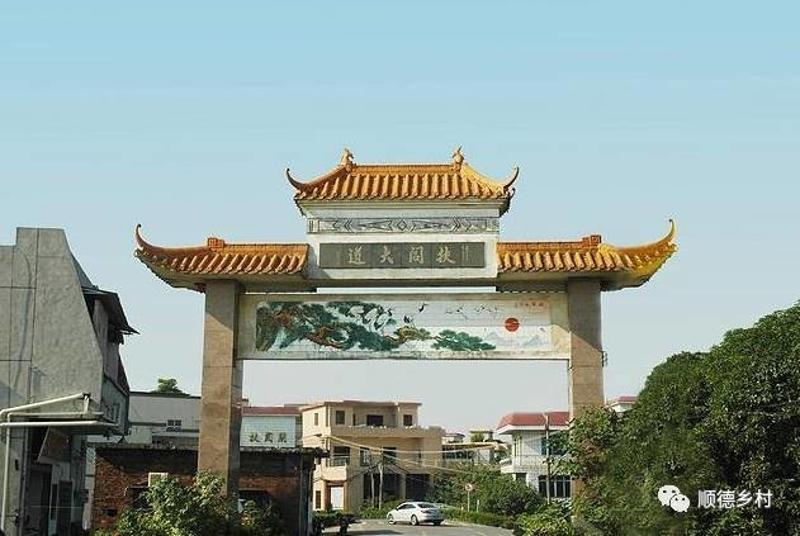

浮在“海”上的村?顺德这里有你的幸福回忆吗?

扶闾,古扶通浮,闾又泛指乡里,故名思义就是浮起来的乡里。

它在顺德勒流北面,一条大江环绕而过,顺德人说那就是海,因此扶闾也有点浮在海里村庄的味道。

说是浮在海里也罢,浮在江里也可,看400年古祠留新芳,听基围边上江风吹过的声音,已成很多扶闾人的共同记忆。

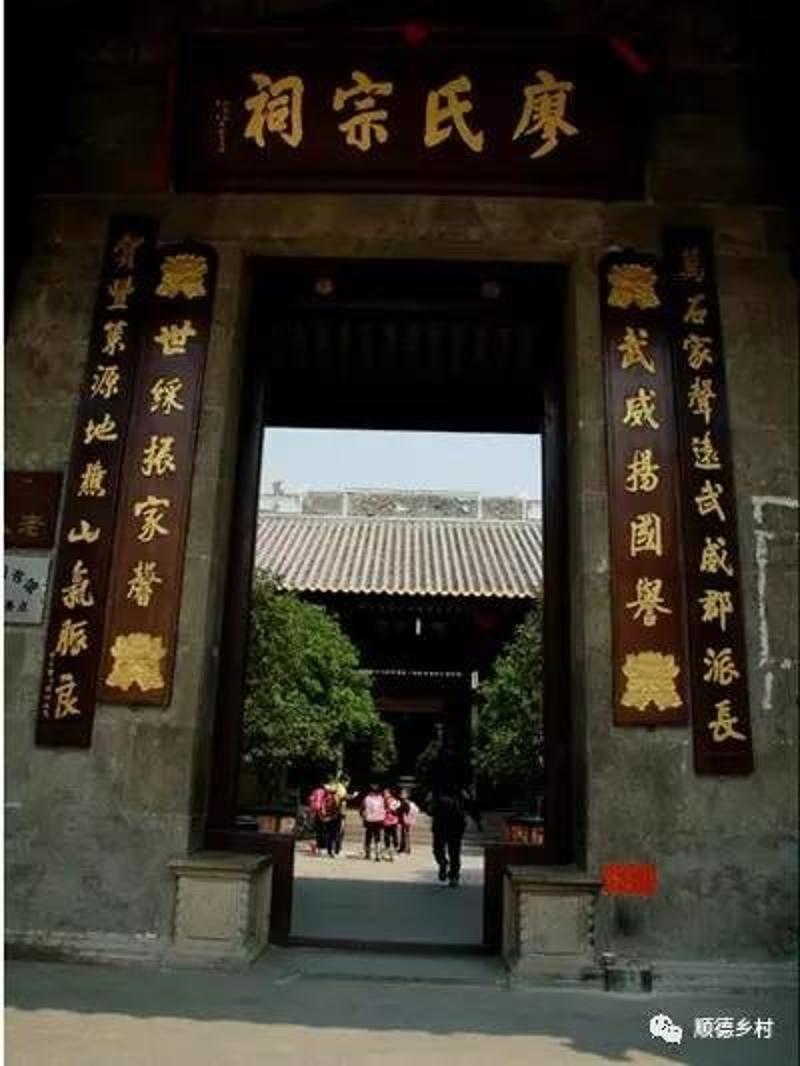

廖氏宗祠:400年古祠留新芳

廖姓是扶闾第一大姓,祠堂成为联系廖氏后代宗亲的重要纽带,而见证廖姓家族在此兴旺繁衍的痕迹,当属扶闾最为壮观的标志性建筑——廖氏宗祠。

廖氏宗祠属于典型的清代初期建筑风格,座东向西,面阔七间,以中轴线量度计算,纵深60多米,占地面职约2000多平方米,是勒流目前最大的祠堂,也是顺德目前最大的祠堂之一。 资料记载,廖氏宗祠大概始建于明末清初,距今有近400年历史。大约100多年前,廖氏人廖森中举后,出资将它扩建,形成了现在的规模。

廖氏宗祠装饰图案有明显清初风格。前座正门两厢梁架之间,有贴金木刻,雕着双龙及众多人物图案,两檐边墙头有砖雕。前座中央壁有泼墨云龙图,两边有人物、花、草等组画,厢台脚花岗岩正面刻花纹图案,近山墙脚石雕左为“麟趾呈祥”,右为“龙凤交辉”图。两扇大门各有铜质“兽首衔环”,屋顶灰塑有醒狮、蝙蝠、花篮、石榴等图案。

廖氏宗祠的结构是比较典型的岭南祠堂结构规范,前中后三座主体开间各有天井,可为进深比较大的整体建筑群采光带来方便,两边用廊庑将其前后贯通,方便从左右深入祠堂深处,前后廊均为卷篷顶,三架梁承托。后廊檐前木板刻有花纹图案,用花岗岩石柱,单层四方形柱础支撑。

山墙壁砌砖多为“五顺一丁”“七顺一丁”的堆砌方法,每砌五层或七层顺砖,便用一层丁砖相间隔,这是中国古建筑造法的精髓,山墙脚采用红砂岩和花岗岩夯实基础。

其中,祠堂前廊结构较为特别,前檐为棱形石柱,中为棱形木柱,单层八角形柱础,梁架用回字形木架承托,刻有花纹图案,这种廊建筑结构,非常罕见。

廖氏宗祠大门很醒目地悬挂木刻对联一副,内容是“武威扬国誉,世彩振家声”。上联赞其先祖德明公南宋时,进士出身,官至广东提点后参加平蛮夷有功,封为武威王。下联写其先祖廖刚,南宋时官至工尚书,所以祠堂取室名为“世彩堂”,“世彩”取自二十四孝中老莱子戏彩娱亲故事。

乾隆年间,广东十状元之一的番禺庄有恭,曾为该堂撰两副对联:(一)天下第一等人,忠臣孝子;世间无双事业,治耕读书。(二)立身行道,扬名于后世;夙兴夜寐,毋忝尔所生。两联由进士身官至翰林院编修、篡修国史官的庄有信(有恭弟弟)书写。

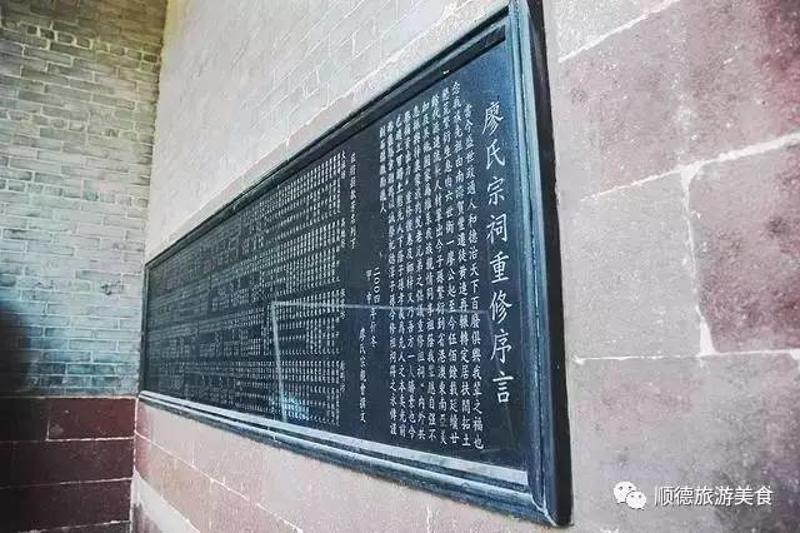

廖氏子孙筹资重修,旧祠堂换上新妆

不过,这个联系着廖氏子孙的祠堂,也因为历史的发展经历了不少波折,解放前,廖氏宗祠一直是宗族重地,解放后,廖氏宗祠的身份开始发生改变,村里把它改成了扶闾小学和公社食堂,尔后,廖氏宗祠一直以扶闾小学的身份被保存下来,直到1998年扶闾村修建了新的扶闾小学,学生才迁出祠堂,随后,村委又把廖氏宗祠开辟为村里的老人康乐中心。

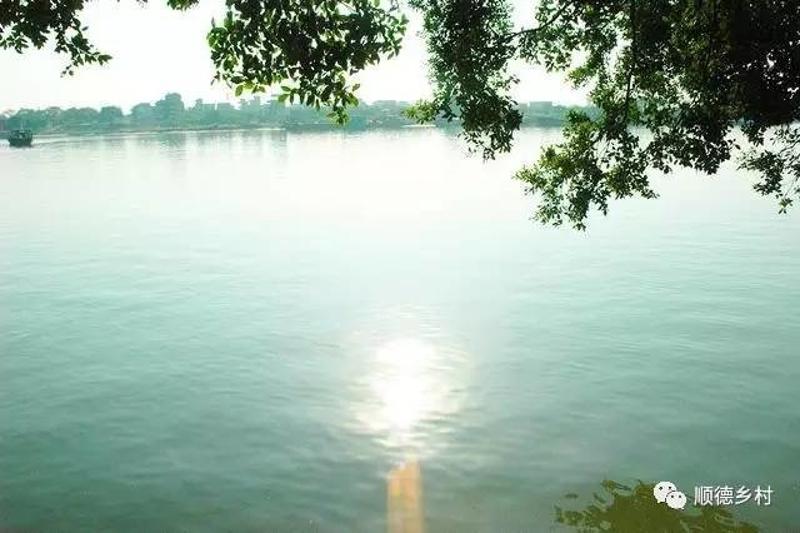

基围:匆匆俗世却有悠然时光

欣赏完廖氏宗祠,漫步扶闾是一件让人心旷神怡的美事,扶闾基本上可以算是一座岛,一条河涌将其旧村完全包围着,可以沿着河涌,亲近小桥流水,扶摸青砖老屋,那些小祠堂和小社庙,虽没有廖氏宗祠那么精美,却也风韵犹存。

扶闾河涌码头开阔处,古老的榕树遮天蔽日,摇曳舟船、荡漾的水波,老人清闲地在树下闲聊,他们脸上虽写满了岁月的沧桑,却也悠然自得,神情自若。

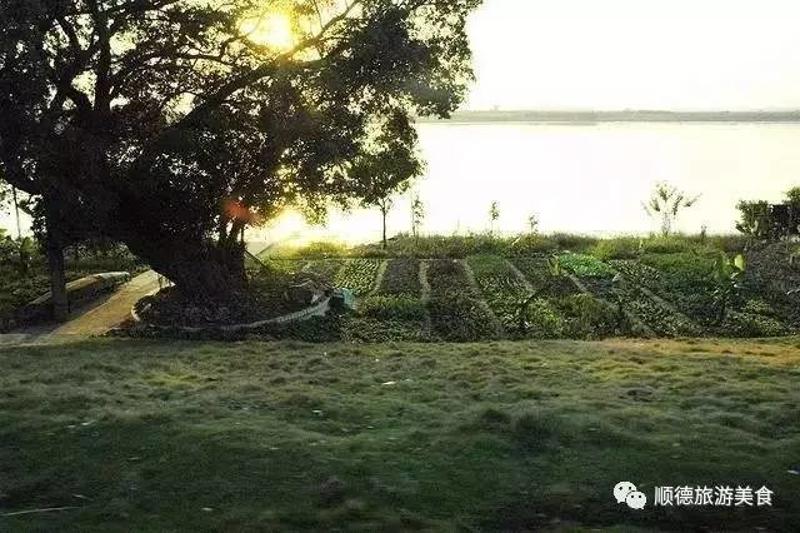

最让人心醉的是扶闾的基围,走上去就可以看到宽阔的江面,巨大的轮船在江上来来往往,一般码头都有榕树,这是村庄的标志性树木之一,村民游人可在此休闲踱步,岂不乐斋?

行走一日,你会发现,不知不觉又到了长河落日时,最后在江边吹吹江风,舒展一下自己的四肢,这应该就是扶闾人的幸福时光。

快来抢沙发

快来抢沙发