广州书院:曾经钟灵毓秀聚英才,如今闹市墨香待新生

在广州,大部分书院如今已物是人非,唯有门匾上的斑驳字迹、断续的麻石墙角诉说着往日的故事。不过,对于广州人而言,书院并没有走远,它们始终带着触手可得的温度。众多依姓氏而建的宗族书院,最初是各地本姓子弟赴穗应试而暂寓于斯,由此衍生出“七十二家房客”式的“书院杂居”,成为不少老广州的童年记忆。目前,广州已启动大小马站书院群改造,旧书院如何从古风中孕育新蕾?让我们一探究竟吧。

历史

官办书院遍地开花 民间书院异军突起

穿梭在广州城央的北京路商圈,绕过熙熙攘攘的步行街,一个转身,便能与流水井、大马站、小马站三条南北走向的街道不期而遇,这里曾云集了数百家书院,街巷连片,钟灵毓秀。宁静的古书院群与喧嚣的北京路一巷之隔,形成了广州独特的人文景观。

“龙藏流水井,马站清水桥”,这副对联巧妙地将西湖路一带的5条街名镶嵌其中:龙藏街,流水井,大马站,小马站和清水桥。正是在这里,以清代广州府衙为圆心、辐射四周约3平方公里的区域内,形成了一个全国罕见的书院群。

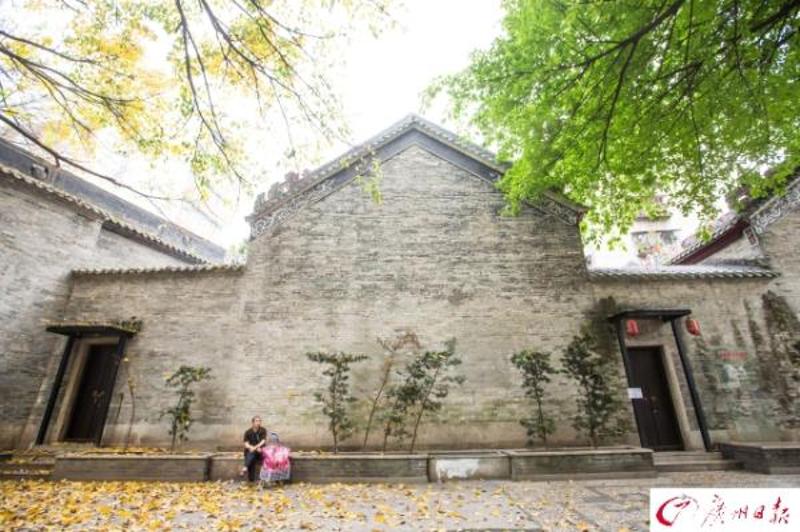

隐藏在闹市中的庐江书院。

广东第一间略具规模的书院是禺山书院,建于南宋嘉定(1208~1224)年间,遗址位于当时广州府学背后(今日越秀区中山四路附近),宋代广州地区设立的书院不多,除禺山书院外,只有番山书院和濂溪书院两间。元代,在广州地区创立的书院,记于史籍的只有萝岗玉岩书院一间。明朝中后期,随着私人设书院讲学之风渐起,书院数量激增。

除了官办书院发展众多,民间书院(宗族祠)同样发展迅速,鼎盛时期达数百间,在大小马站、流水井一带连成了壮观的书院群。这些民间书院主要为本乡(族)学子赶考提供补习、食宿场所,形成了教育功能与祖先祭祀功能二位一体的结合,被专家誉为多层次的民间教育网络。

据记载,清代广州书院在数量上居全国之首,不同层次、类型的书院竞相发展,构成了一个金字塔式、结构完整、层次分明、覆盖面广的教育网络系统。直到20世纪初,在西方教育冲击下,广东书院七百多年的发展历史也结束了。

变迁

打造书院街 重拾书香气

数百年前,四里八乡的宗祠子弟赴广州赶考,到书院落脚;新中国成立后,这里逐渐成为了杂姓居住的居民大院,让高冷的书院增添了街坊气息,沧海桑田,书院的变迁也带上了时代的烙印。

上世纪60年代,广州房产管理部门集中了一支四百多人的房屋修缮队伍,帮助居民改建和整修祠堂、书院,改善居民的居住条件。通过改建、整修,书院变成了新宿舍,这在当时受到了群众的欢迎。

到上世纪90年代,随着书院变身宿舍,昔日学府俨然变成了“七十二家房客”般的大杂院。由于未得到广州市文物部门的认可,当时,古建筑书院出现了大量拆迁、征用、改建的现象,随着城市改造,不少书院拆迁在即。

书院内的街坊气息

2011年,《广州市大小马站书院群保护与更新规划》全票通过。2013年,《广州市大小马站书院群保护与更新规划》正式公布实施。根据该规划,大小马站书院群地块拟打造成“广府文化书院街”,部分商住功能将置换为文娱功能。

今年4月,大小马站书院群保护项目一期工程第三阶段国有土地房屋征收补偿方案张贴在流水井的项目工作现场办公点外,拆迁工作正有序进行。不过,对于街坊们而言,不舍成为了他们共同的情绪。“流水井拆迁后,建议留下一些保存完好的书院,让街坊们重新漫步书香味重的书院街。”住在这里的街坊感叹。

走访

广东书院的“街坊气息”

变成民居:百年书院添新彩

代表:考亭书院、古家祠、何氏书院

在流水井一带,每走几步都能看到镶嵌着“书院”“书室”的房屋,这些书院早就成为了普通民宅,考亭书院便是其中之一。考亭书院大门上的奎楼(书院门楼,又叫魁楼,寓意高中)作为广州现存最高大完整的书院奎楼,巍峨挺拔。而在众多书院中,考亭书院显得格外醒目,书院的大门上挂着横幅:热烈庆祝朱熹(文公)祭坛落成暨首拜大典。门楼上还挂着大红灯笼,张灯结彩。

考亭书院

“我们是朱熹第三子的后人,所以专门纪念朱公。”坐在门口的朱婆婆似懂非懂地说起这段渊源。与众多旧书院一样,虽然早就成了民居,祠堂在上世纪50年代被拆,盖起了三层民居,庭院的一半成了平房。

考亭书院的渊源可追溯至南宋著名理学家朱熹。朱熹的门生弟子及后世文人为了纪念这位儒学宗师,在各地创建多所名为“考亭”的书院。据资料记载,南宋末年,元兵入侵,朱熹第六代孙朱文焕随军南迁,战死于广东清远疆场,他的两个儿子在清远定居。至清代乾嘉年间,家族在距离广州府学不远的流水井建起考亭书院,又名“朱家祠”。

像考亭书院变成民居的书院在这一带随处可见,保存状况也是参差不齐,位于教育路的何氏书院,大门被士多包围,挂满了琳琅满目的小商品。中山四路的古家祠从外观看古色古香,走进屋内却成了大杂院。如今,这里蜗居了二十多户公租房住户,说起古家祠,94岁的蔡婆婆告诉记者,自己的丈夫姓古,来自广东五华,叔公曾在古家祠读书。“以前古姓子弟众多,都叫我们‘通天古’,除了广东省内的同姓子弟,连湖南湖北姓古的也会到这里读书。”

何氏书院

变成校园:豫章书院育新蕾

代表:豫章书院、三槐书院

从2013年担任长堤真光校长以来,校长蔡练一直致力于学校对传统文化的传承,而校园内古韵飘香的豫章书院,则成为她眼中最好的载体。豫章书院曾是广东各县罗姓族人到省城广州参加科举考试的邸舍。新中国成立后,豫章书院成为真光中学校舍的一部分。直到2002年,修葺后的豫章书院成为学校的图书馆,2013年开始,在蔡练的推动下,豫章书院成为了学校的传统文化教育基地,恢复讲习功能。

长堤真光中学将豫章书院活化。

去年4月起,长堤真光中学以豫章书院为基地,开设了女子书院,每周三上课,要求女学生们穿上传统旗袍,学习起传统礼仪、粤剧文化、广式宫灯等传统文化课程,这也纳入了学校的必修课程之一。为此,学校还聘请了多位广府文化名人组成导师团队。

负责老师涂端霞告诉记者:“豫章书院包含了历史、建筑、艺术的学问,让孩子们感受到用心苦读、家国情怀,此外,这里还是环境清幽的学习场所,延续着它的教育功能。”就这样,传统古书院变身“最美图书馆”,延续着昔日的文教功能,也让豫章书院培育出新的花蕾。

除了豫章书院,位于解放中路东侧的师好巷如今也正诉说着师道的传承。师好巷原名师古巷,意为拜前人为师,继承优良传统。在巷内周边,有众多祠堂书院,道南书院、三槐书院、文昌祠书院……如今这里依旧校园环绕,回民小学,华侨中学等,依然散发着浓厚的书香气息。

三槐书院

变成艺术馆:用艺术延续书院生命

代表:青云书院、庐江书院

青云书院位于惠福东路389号,又名梁氏千乘侯祠。清康熙四十年建成,是当时广州府、肇庆府的梁姓宗族共同合资建造的合族祠,为参与建祠的梁姓宗族子弟到广州城参加科举考试、办理诉讼、缴纳赋税等事务时提供居所。

青云书院

青云书院由于建造年久,又疏于管理,屋顶杂草丛生,损坏严重。近年,广州市越秀区政府对该书院进行全面修复。2010年前后,吴祖斌所在的机构接手了青云书院的管理和运营,这里成为了青云书院艺术馆,他也担任起青云书院艺术馆的副馆长。

青云书院内,青砖墙、镬耳屋、满洲窗等岭南建筑元素相互交织,广府文化古建筑魅力体现得淋漓尽致。而落地玻璃、木质地板,素雅绿植,又将现代艺术氛围衬托得恰如其分。修复后的青云书院,继续发扬其书院的办学精神,从新书发布到艺术展览,从文艺沙龙到学者讲座吴祖斌介绍,这里每个月都会举办一到两场画展或讲座。

不过,吴祖斌坦言,对于书院的活化,目前依然在探索经营模式。他坦言,古建筑不应只是被保护的角色,而需要有自我保护的能力,因此要有维持经营的能力,目前的经营状况并没有达到最理想的状态。

只剩残垣断壁的书院:昔日门匾已难寻

代表:濂溪书院

位于小马站19号之二的清代濂溪书院是周敦颐在广东的后人所建的宗族祠书院。据记载,上世纪90年代,这里的头门石额上仍可有“濂溪书院”四个字,如今石额已不见。老墙上两个并不显眼的麻石碑分别镶刻着“周濂溪公祠地墙界”和“周濂溪祠后墙界”,让人依稀推测出这里曾是纪念周敦颐的宗族祠书院旧址。

濂溪书院

今已不存的书院:书院已逝街巷犹在

代表:禺山书院、粤秀书院

走在流水井的巷道内,沿着何家祠道一路向前,几扇棕色木质牌坊依次而立,代表着那些已经消失的书院:粤秀书院、禺山书院、西湖书院……这几间书院建于清朝前期,早已不存,只有在文献典籍中一窥其存在过的印记。除了书籍中的证据,书院的变迁也留在曾经所处的街巷。学宫街、越华路、应元路……这些熟悉的街道名,都曾经与书院有关。

从流水井穿出往西走,在解放中路与米市路之间,一段东西走向、长200多米的学宫街,如今已经是两侧高楼排耸,碧宇擎天。原来,这里曾是元明清各代南海学宫的所在地,上世纪90年代中期,南海学宫后殿等被拆除改建。虽然早已看不出任何与“学宫”相关的痕迹,这条石板街巷却因此得名“学宫街”。越华书院位于“布政司后街”,越华路亦因此得名。

古家祠

小知识

什么是书院?

书院,指古代的一种有别于传统官学(国学、乡学、社学)和私人授徒(私塾)性质的教育机构和教育制度。“书院”一词最早出现在唐代。发展到北宋初期,书院已经十分兴盛,多用作民间讲学之地,教学功能凸显,在全国各地都有书院设立,当时白鹿洞、岳麓、嵩阳、睢阳四大书院,聚集了弟子数百甚至千人在内讲学。

书院学什么?

以粤秀书院为例,其办学宗旨是“处则为正士,出则为良臣”,为此,书院教育一为道德教化,二为应试科考。

宗祠书院:“以德为邻”

清朝中期,大批合族祠“书院”出现,这些书院大多修建在粤秀、禺山等官办书院附近,形成了全国罕见的书院群。之所以如此选址,位于广雅书院附近的陈家祠有此记载。在《陈氏书院记》中有两句话道明真相:“何取尔?取其与广雅咫尺也。”“与德为邻,不啻置身广厦矣。”可见,陈氏族人选择在邻近广雅书院处建造“陈氏书院”,希望“与广雅咫尺也”,能够与广雅为邻,也就是“与德为邻”,陈氏子弟也因此“不啻置身广厦矣”。

同样地,位于原南海学宫之侧的清代吕氏家族书院的渭滨书院,有对联曰:为王者佐,近圣人居。同样说明了“与德为邻”的教育逻辑。

【记者】申卉【图】陈忧子

参考书目:《广东书院制度》《广州越秀古书院》《广州越秀古书院概观》《大塘街志(1840-1995)》等

线索提供:古粤秀色

快来抢沙发

快来抢沙发