一家三代13人下南洋!这位潮汕老伯一下子捐出了这么多“宝贝”

△84岁的谢昭璧老人会定期整理侨批、老照片等家族资料。

汕头市外马路,骑楼林立,散发着百年商埠的风情。18号建筑的外立面上,红底金色的“侨批文物馆”五个大字格外醒目。

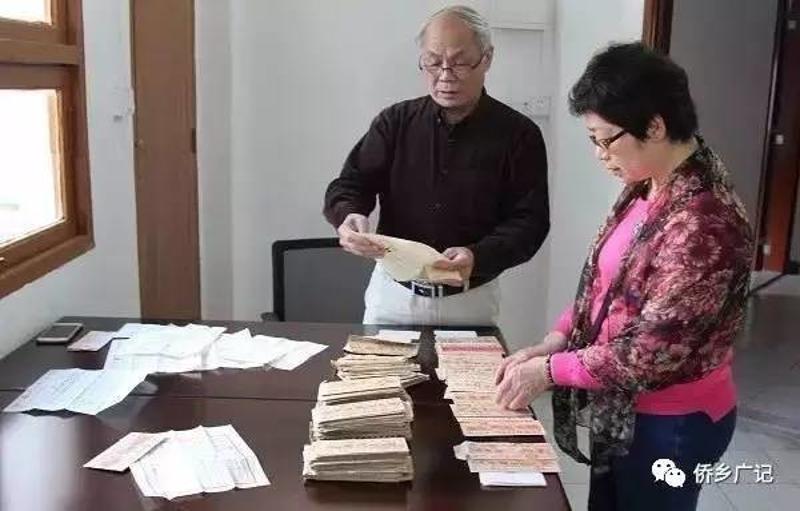

三楼窗明几净的房间里,60多岁的馆长林庆熙搬出一个箱子,把今年初收到的“宝贝”——一封封泛黄的侨批摆在桌上,不时念起来:“昭壁吾儿收知,接来回信,各情详悉,两地平安……”,语气中难掩兴奋。

△汕头侨批文物馆馆长林庆熙(左)和副馆长吴奕琛正在整理获捐的侨批档案。

他说,揭阳谢家无偿捐赠的这些侨批,从1949年到1990年从未间断,开创了侨批文物馆获捐家族侨批文物的多项先例:一次性捐赠实物数量最多、寄批持续时间最长,且封、信完整配套,品相好质量高。

客况传千里,家书抵万金。作为华侨家书与汇款合一的特殊载体,侨批带着浓浓的亲情和乡情漂洋过海,不仅镌刻了一个家族百年的记忆,也见证了当年华人华侨奋力开拓海上丝绸之路的时代风云。

今天,在广东积极参与“一带一路”建设的背景之下,侨批中的故事已成为关于海上丝绸之路的集体记忆,牵动着所有华人华侨的乡愁。

1

银发老人的一个决定

去年10月下旬一个风和日丽的上午,一位瘦削的银发老人怀着对汕头小公园一带的美好记忆,外出散步,不经意间走进了外马路的汕头侨批文物馆。馆内大量的图像和文物,令他思绪飞扬。

回家后,他与家人商量并做了一个决定:把自己数十年来保留的家族侨批都捐赠给文物馆。

这位老人今年84岁,名叫谢昭璧。百余年前,自祖父时期起,谢昭璧一家先后有三代共13名亲人下南洋。

谢家捐赠侨批的想法始于2013年。彼时,侨批文物馆正式迁入外马路的新址,谢昭璧在汕头工作的二儿子谢龙波看到了这个消息,他想起父亲保留的一大批从新加坡寄来的侨批,觉得与其藏在家中,不如捐给文物馆。不过,后来因工作繁忙,此事暂时搁置了。

△聊起侨批,谢昭璧(右)与林庆熙两位老人的兴致都很高。

2016年国庆,谢龙波把父亲从揭阳老家接到汕头市区居住,机缘巧合之下,出现了开头那一幕。

在与林庆熙沟通后,谢昭璧和家人专门回家,整理出了家族侨批和其他涉侨文物近500件,于今年年初无偿捐赠给了侨批文物馆,其中侨批有368封。

谢龙波说,家中侨批之所以能保存这么久,与父亲的工作和习惯有直接关系。“父亲做了多年侨务工作,为人认真,之前批脚(派送员)送侨批过来,他不是拿了钱就丢掉侨批,而是放在抽屉里保管起来。”

遗憾的是,由于家中曾被盗窃三次,新中国成立前的侨批已无踪影,目前留下的为1949年至1990年期间的侨批,均来自新加坡,寄出者主要为谢昭璧的父亲、姑姑和妹妹。

在林庆熙眼中,谢家侨批极其珍贵,无法以所谓“市价”来衡量。它不同于收藏家从民间渠道收购搜集而来的那些“事不关己”的侨批,而是一个家族自身保留下来并可追溯到源头的侨批,是研究侨史和侨批史、挖掘中华文化和潮汕文化的珍贵资料,是家情、乡情、国情和海外情势的见证,也是注重家庭、注重家风、注重家训的活生生敎材。

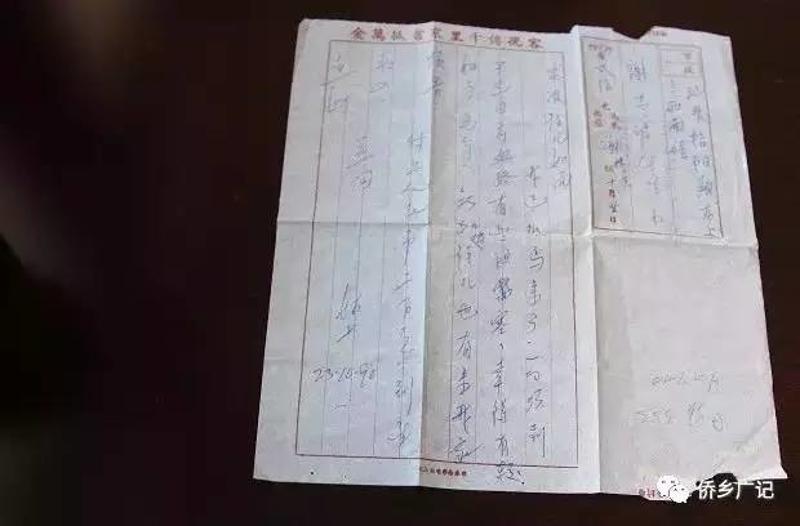

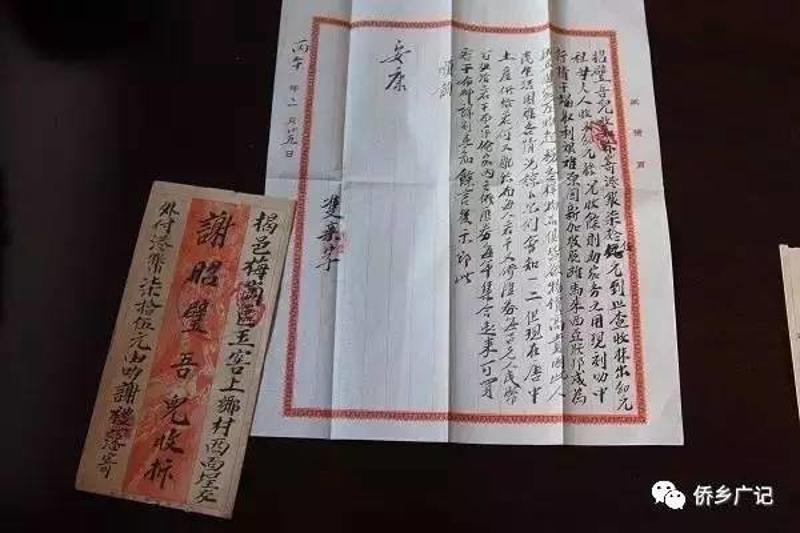

△谢家侨批。

从折叠式的早期侨批到有批封的侨批,从有特色印记的各批局自印封到白底红蓝边框的空邮批封,从黑色毛笔字迹到蓝色钢笔或圆珠笔字迹……谢家侨批的批封、内文都保留得十分完整,折射出时代的轨迹。

这些侨批由不同的人代笔,批文字迹或清秀或潦草,有的言简意赅,有的洋洋洒洒,文字表述带着明显的时代性和地域性,个别读来虽有不畅,但确是历史的浓缩。

2

百年的市篮,五十年的铁桶

谢昭璧的家,在揭阳市榕城区玉滘镇上乡村。

△揭阳市榕城区玉滘镇上乡村的小门楼。

村口,一座两层的亭式小门楼上,刻着一副对联:“淝水之战成过去,东山再起看今朝。”横批“宝树流芳”。这副对联提醒着人们——这条村居住的是东晋名相谢安之后。

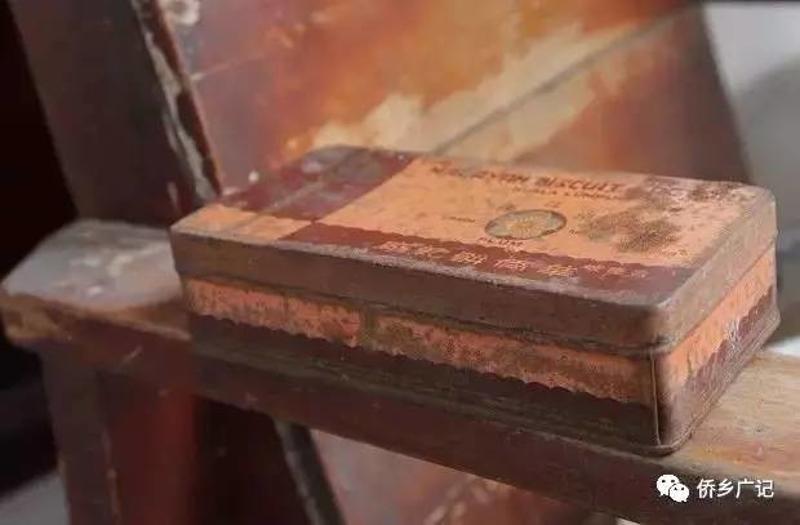

在西面埕16号的百年祖屋里,硬朗的谢昭璧亲自爬上阁楼,捧出一沓沓相册、书信,接着还提出来一个褪色的市篮和一个掉了皮的铁桶。“这个市篮是我祖父当年在新加坡用的,有一百年历史了,铁桶也有五十多年了。”

△从新加坡带回国、拥有上百年历史的市篮。

记忆闸门就此打开。

一张黑白相片中,四个青年男子并排而坐,衣着光鲜,神态怡然。谢昭璧指着右边第二个人,用带着浓厚潮汕口音的普通话说道:“这是我祖父谢逢记,他在1905年就‘过番’(下南洋)了。”

△谢逢记(右二)在新加坡的老照片。

有些耳背的他,不时会用手指着自己的右耳,摇摇头,儿子便会凑上去“充当翻译”。

“批一封,银二元,叫妻刻苦勿愁烦,仔儿着支持,教伊勿赌钱,田园着缴种,猪仔哩着饲,待到赚有猛猛归家来团圆。”如这首潮汕民谣所诉说的,清朝末年,年仅25岁的谢逢记远赴新加坡,与已在当地的三弟一道谋生。

离乡背井,日子艰辛,谢逢记什么活都干,有苦自己咽,没有给远方的家去信。妻子池顺容很担心,不会写字的她,只能从潮汕歌册中剪字出来,贴成信,托同乡捎往南洋。

接到信件的谢逢记,再也按捺不住思念之情,不久后回到了久违的家乡。1925年,他给儿子谢南清办完婚礼,便携妻女再度过番打拼。

10年之后,随着父母站稳脚跟,谢南清也坐上木船,在海上颠簸半个月到了新加坡。他从摆地摊开始,逐渐升级到在码头经营海鲜、干货等生意。

相隔万里,一封侨批,几句嘱言,再加上若干辛苦钱,代表了他对家中妻小的思念和关爱,也保障了家人的日常所需。

3

侨批断了,那时苦不堪言

然而,那是战乱的年代。1939年6月21日,在飞机、军舰的掩护下,日军攻占了国际口岸汕头市,开始了在潮汕地区长达六年的血腥统治。

在上乡村,谢昭璧和母亲、大哥的生活被完全打乱。

日军从每个乡村里强行拉壮丁干活。谢昭璧回忆,当时乡里只能安排每家轮流出人,15岁的大哥谢映潜去了八次,年仅10岁的他也去了四次。期间,邻村的保长没能及时给日本人派工,竟惨遭日寇杀害。

△从吉隆坡带回国、拥有数十年历史的饼干盒。

有统计显示,在相当长的一段时间里,潮汕地区依靠侨汇维持生活者占人口十之四五。而日军统治期间,海运、贸易等受到严密控制,侨批被切断,不少潮汕家庭苦不堪言。

人祸加上天灾,终酿恶果。1943年,因长时间的干旱天气,广东大部分地区水稻无法插秧,粮价飙升,食物奇缺,历史上罕见的大饥荒由此出现,人多地少的潮汕地区最为严重。

“没了侨批,家里穷得叮当响,只好把值钱的东西卖掉,包括三四亩地、从海外寄来的毛毯等,每亩地大约变卖成100斤稻谷,从而度过了非常艰难的两年。”谢昭璧感慨,当时能活下来已经很不容易。在这期间,祖父也在新加坡去世了。等到1945年日本投降了,谢家的日子才逐渐好过。

4

“稠稀饭能够满足”

拨云见日,海内外的联系逐渐畅通。

1946年,谢映潜远渡重洋追随父亲,在新加坡挣到钱后,回揭阳准备结婚。然而,噩耗却突然来袭——他不幸染上了血吸虫病,英年早逝。

留在老家生活的,只剩下谢昭璧和妻子李木杏以及祖母。

谢昭璧说,父亲在新加坡的码头全力经营生意,母亲则用心照顾家庭,总体比较顺利。大约每隔20天,父母就会寄来侨批,并写明怎么分配。

譬如,1963年的一封侨批中,由右往左写着这样的毛笔字内容:“兹寄去港币七十五元,抹出十元为祖母收,五元媳妇收,余为家中应用。……尔母亲现所作工作就是每日买菜煮食洗衣扫地等,也是很忙,天天如是。尔妹现读五下,其功课是平常而已,顺此示知。”

“玉滘上乡村有两千多人,大概两成人家有华侨关系,当时依靠侨批过生活的比较多。我们家包括直系亲属有十一人过番,属于侨批大户,在整个公社的华侨中靠前。”谢昭璧说。

△谢家侨批。

那个时期,潮汕地区普遍贫穷,很多人家连饭都吃不饱,侨批则确保了谢昭璧和家人过上比较好的生活,即“稠稀饭能够满足”。

今年53岁的谢龙波清楚地记得,自己五六岁在村里晒稻谷时,看到批脚(侨批派送员)过来了,甚至会兴奋地喊道“爷爷回来了”。一位姓吴的批脚还经常在他们家里吃饭。

除了养家费用,从海外寄来的食品用品也十分常见。“有猪油、饼干、奶粉、香皂和洗衣粉。”谢龙波说。

谢家保存下来的一封1957年的侨批,便记载了谢南清托朋友带猪脚、本港鱿鱼、爽身粉、布匹等“贵重物品”回家的信息。

5

一千斤德国产化肥

“爷爷赚钱虽然不是非常多,但对家里很照顾,每次回国探亲总是带很多东西孝敬曾祖母,避免子孙挨饿,时常还会挤出一些食品接济亲戚乡邻。”谢昭璧的大儿子谢梅波多次听长辈讲起,在他出生的1961年,爷爷特意回唐山(指回国)并带回两木箱共1000斤德国产化肥,其中800斤无偿赠送生产队和大队,在当时国内价格高达2500元,可谓一笔巨款,因此,顾家的名声远扬。

谢树逵是谢昭璧几十年的老邻居,今年63岁。他说,几十年前,每当青黄不接之际,村里不少人家里无米下锅,就会到谢昭璧家里借米,“我家里也受过谢家的接济和恩惠”。

有一段时间,国内物资供应短缺,在侨乡出现了以物顶汇的现象,侨汇额不断下降。为了争取更多的外汇收入,1957年7月30日,国务院批准了“关于争取侨汇问题”的指示,根据侨汇额核发一定比例的物资购销凭证(即侨汇券)给国内收汇人。

有了侨汇券,就可以在特定的商店或柜台购买紧俏的商品或生产物资。

△谢龙波在祖屋屋顶上展示历史“悠久”的铁桶。

这给了童年的谢龙波很强的幸福感:“我和大哥经常跑到揭阳榕城,买粮油、白糖。能买到很多人买不到的东西。”

由于有良好的华侨关系,谢昭璧被揭阳县侨联推选为委员,接着成为玉滘公社(镇)侨联主席。在公社的动员下,他召集侨眷集资建设玉滘戏院,后来兼办书店,为繁荣家乡经济文化生活出力。

“当时五千元就能建一个戏院,我家占股超过两成。”谢龙波回忆,他懂事的时候,戏院已经属于集体经营,父亲经常要跑到揭阳电影公司申请排期,还带着他们到各个乡村贴公告,让村民们知道什么时候“做大戏”。

6

侨批,画上了句号

海外谋生并非一帆风顺。

“昭璧吾儿……现叻(即新加坡)中生意冷淡取利艰难……况且余现年事已高粗重工作不能任,况又与人合作生意须要论工领薪。在不久将来终要回籍之日,先此示知。”这是1965年2月22日谢南清寄出的侨批,透露出寄望子孙、告老还乡的意味。

半年后,新加坡正式脱离马来西亚独立,谢南清在侨批中告知家人:“现刻叻中行情干竭取利艰难,原因新加坡脱离马来西亚联邦成为独立国,万物起税物价高贵,因此人民生活困难,各情况凉。尔们会知一二。”

△谢家侨批。

1972年6月的一天,他收到父亲寄来的一封“沉甸甸”的侨批。除照常汇来200元用于购买稻谷维持温饱外,父亲还有其它的交代。为此,谢昭璧特意召集家人,宣读了批中内容。

原来,因新加坡快速发展,父亲在码头租用的杂货店要改建,加上年事已高,计划不再做干货生意。“不能每月都寄侨批回家了,每年一般只寄四次,分别为春节、中秋、夏收、秋收,每次200元。”也就是说,只能保基本温饱,其余要靠家人自己努力了。

这封侨批给家庭带来了很大触动。在伤感之余,整个家庭投入更大精力种田养猪、自力更生,孩子们似乎一天之间更加懂事了。

“让我明白了生活的艰难,促使我两耳不闻窗外事,除种菜和必要的家务外,全身投入到高考学习中。”谢梅波说。在1978年的高考中,他脱颖而出,成为当年玉滘公社唯一考上大学本科的学生,走上了新的人生道路。

而随着1979年侨批业务归口中国银行统一管理,历时约一个半世纪的民营侨批业也逐渐退出历史舞台。

1982年,谢南清落叶归根,回到揭阳,于1987年夏天逝世。

“爷爷奶奶在世时,新加坡的姑姑谢映貂经常汇款孝敬他们。每月还会寄20元给我大哥读大学。大哥毕业后也非常顾家,将一半的收入寄回家,其中20元支持我读书。”谢龙波说。

△谢家祖屋。

迄今谢家保存下来的时间最晚的一封侨批,正出自谢映貂之手。

1990年10月23日,她在寄给侄子的侨批中写道:“我已抵马来,一切顺利。不过日前血路有些阻塞,幸有好转,免介。附上人民币两百元,并问近好。姑书。”

三言两语,为延续数十年的谢家侨批画上了句号。

7

新的故事

侨批水客与批局的辉煌已然尘封,作为被侨批养大的一代,谢昭璧深怀感恩。

在家乡,拥有高中文化的他从事了30多年侨务工作,落实国家侨务政策,为侨属办理手续出国与亲人团聚,接待侨领、归侨,解除他们回国探亲的疑虑,得到了中华全国归国华侨联合会的荣誉证书。

玉滘糖果厂经营不善倒闭后,谢昭璧自寻出路,到汕头市自来水厂工作,直至1997年回家养老。

尽管曾碰到一些坎坷,他脸上仍时常笑意盈盈:“当老实人,做老实事,自然天地补忠厚,好人行好路,健康快乐。”

在同辈谢树逵看来,如今谢昭璧一家其乐融融,四个儿子均有所成就。在中国海洋石油总公司工作的谢梅波,为海洋石油事业做出了贡献,曾获全国五一劳动奖章、国家技术发明二等奖等荣誉和奖励。

对于此次捐赠的家族侨批的价值,他们不是不知道。

自2013年6月侨批档案入选《世界记忆名录》以来,侨批的知名度与重要性不断提升,价值也水涨船高。如此大量、系统的侨批,如果交易于民间收藏市场,受益将不菲。谢昭璧一家则不为所动。

“侨批的珍贵在于放在什么地方,我们希望给家族的侨批找一个能够长期保存、展示的地方,让后辈们知道家史,同时更好地发挥侨批的社会价值,传承发扬祖辈艰苦奋斗、爱国爱家的精神。”谢龙波坦言。

至今,他对那封“沉重”的侨批念念不忘:“感恩爷爷,使我们加快成长,进而在社会上立足。”

“勤劳、顾家、奉献社会是我从家庭得到的教育,特别是1978年考上大学后,我立志要在社会站住脚跟,能够照顾晚年的父母,为改变国家落后面貌而努力。我也以此为信条影响自己的孩子,以及侄女侄子们。”谢梅波说。

△谢昭璧老人展示自己珍藏的家族资料。

“走出去”似乎也成了这个家族的“基因”。谢昭璧的一个孙子和一个孙女分别留学美英,目前都已学成回国就业,演绎了新的海归故事。

当“鸿雁传书”演变为视频对话,海内外的谢家人,建起了微信群,在网络中共同延续着家族的记忆。

来源|南方日报记者 胡良光 龚春辉 许端阳

编辑|龚春辉

校对|张昕莹

快来抢沙发

快来抢沙发