10天涌入3亿元资本!共享充电宝来了,到底是用户需要还是资本需求?

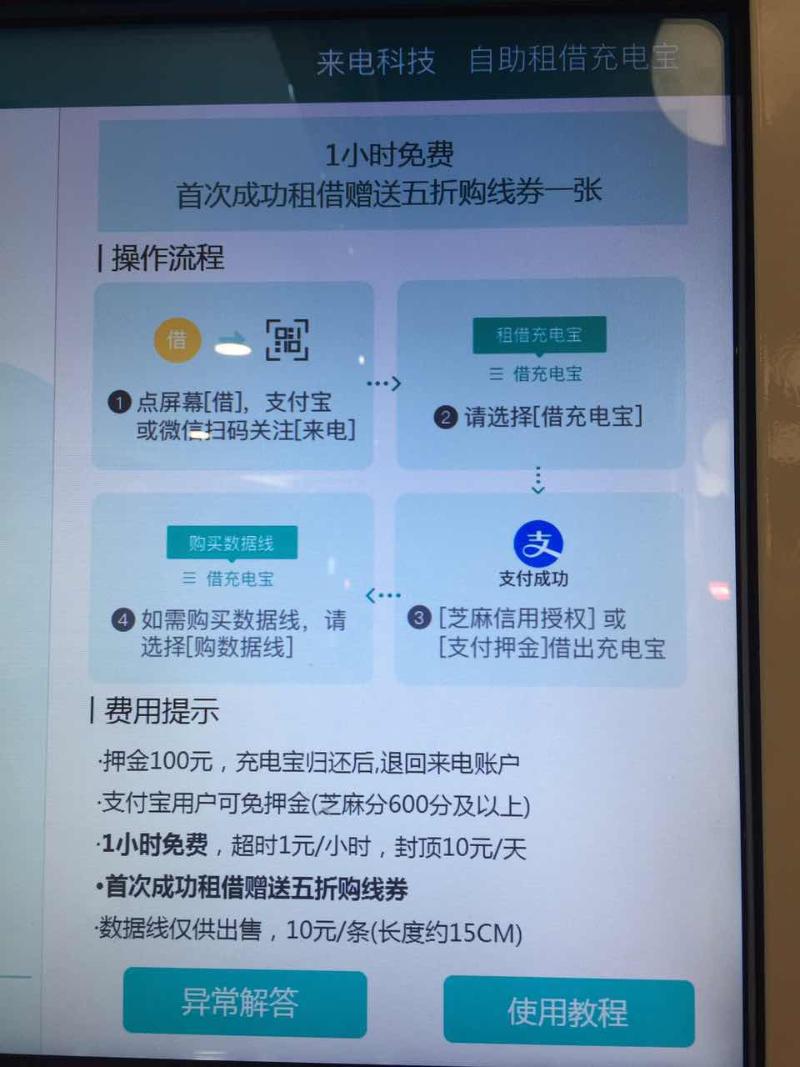

在广州正佳广场二楼,用手机扫描一下,选择支付宝或微信支付,一分钟不到,便可取走一部共享充电宝。如果你芝麻信用超过600分,还无需缴纳100元押金。

最近,在很多城市的商场以及地铁口,都可以看到不同类型的共享充电宝机柜。

继共享单车、共享汽车之后,共享充电宝成为投资人新一轮追捧的对象。资本如潮水涌入,腾讯创投、IDG、红杉等20家投资机构纷纷入局,融资金额近3亿元。

充电宝共享,到底是用户需求,还是资本导向,这是业内讨论的一个焦点。甚至有观点指出,分享经济的创业公司似乎陷入了一种怪圈:看准一种没有技术门槛、有现成的商业模式的单品硬件,贴上“共享”的标签迅速抢占市场,再借助资本扩大规模效应。

◆资本蜂拥

10天超20家投资机构狂砸3亿

10天时间,共享充电宝创业企业拿下5笔融资,超20家机构入局,融资金额逼近3亿元。截至目前,已有10余家加入共享充电大战。

来电科技获得SIG、红点中国领投的2000万美元A轮融资,这也是目前行业内最大的一笔融资;街电宣布获得亿元级别的A轮融资,IDG资本、欣旺达领投;小电科技获得腾讯、元璟资本等数千万元天使投资。此外,魔宝电源、Hi电也都在4月初宣布了融资消息,电小鸟、云充吧等10多个共享充电宝项目都在找投资。

眼下,共享充电宝正在快速攻占商场、地铁等城市公共场所。

在广州多个商场,用户扫码就可以租借一个充电宝,或者实现付费快速充电。记者在正佳广场2楼就看到了“来电”充电宝柜机,只需100元押金(芝麻信用分在600分以上免收押金)可免费充电1小时,之后每小时单次收费1元,每天收费10元,还提供数据线出售服务。

目前,市场上主要公司有三家:来电、小电、街电。其融资的速度和抢占市场的势头也似乎比共享单车来得更猛,可以预见“百bike大战”之后,“百电大战”一触即发。

资本为何青睐共享充电宝?

“流量红利期已经接近天花板,线上流量越来越昂贵,再造互联网超级APP成本和难度日益加大。而空间巨大的线下流量则一直处于相对分散且未被运营的状态,这其中蕴含着很多机会。”投资小电的元璟资本合伙人陈洪亮向南方日报记者表示,目前,中国移动支付基础设施基本普及,共享理念也有广泛用户基础,高密度的覆盖、便利的支付、低廉的收费以及碎片化的使用方式可以更好满足用户需要。

在小电创始人唐永波看来,中国对资本运用的娴熟度也越来越高。经过了三个阶段:第一阶段是网约段,早期比较难,后期资本助推爆发;第二个阶段是共享单车,企业和投资方相互磨合;第三个阶段就是共享充电宝,资本方比较快速的做决策,快速推进。

不过,也有投资人士担忧,过度资本涌入可能形成泡沫。广东中大创投总裁郑贵辉就直言,共享充电能走多远还不一定,毕竟充电宝提供的服务单一,利润单薄甚至不赚钱,它只能是分享经济的一个入口。“投入小、受众大,作为一个入口可以得到资本的吹捧,但过度的投入很可能形成泡沫。”

◆制造风口

是用户真需求还是资本导向?

充电宝共享,到底是用户需求,还是资本导向,这是业内讨论的一个焦点。

的确,手机充电在现代人的生活中越来越重要。数据显示,2017年全球移动设备用户数接近50亿,中国已经超过13亿,每天大概有10亿多次充电行为,有1亿多次充电行为在家里办公室以外,国内存量的充电宝有20多亿。

2013年底,袁炳松在浏览淘宝双十一数据的时候发现,24小时内淘宝共卖出了200万个充电宝。他意识到,手机充电是个硬需求。第二年,袁炳松创立了来电科技,主打充电宝租赁。

随着这两年共享理念被越来越多普及,共享充电宝的应用基础也逐渐完善。在“小电”创始人唐永波看来,共享理念已经拥有了广泛的用户基础。数据显示,2016年中国“共享经济”市场规模达39450亿元,增长率为73.3%。

相比共享单车,充电无疑是一个日频需求,容易快速规模化复制。“手机功能不断增加,智能机电池续航能力却有限,充电是一件高频刚需的事情。”元璟资本合伙人陈洪亮这样认为。

但是,也有专家指出,充电宝的核心是随时随地能充电,用户需要的是电而非充电宝。

“我对共享充电宝市场持观望态度,产品不外乎是对于终端的一个充电。而手机电池容量不断完善,随着技术发展,未来手机的电池可能达到很长的续航能力。因此,充电宝并不是一个刚需性很强的产品。”易观智库终端入口研究中心资深分析师朱大林认为,共享充电宝也是沾了共享单车的光,现在资本市场投资共享单车已经趋于饱和,所以顺应“共享经济”的口号投资其他领域。

记者15时左右在正佳广场充电宝柜台看到满柜的充电宝,数据显示没有借出去一台。在记者观察的40分钟时间里,仅有2人来借用。其中一位张小姐表示,今天出门急,忘记带充电宝了。“一般情况下,我不会借用充电宝,现在大家都习惯带着自己的充电宝了。”

这正是摆在共享充电宝行业面前的挑战:如何培育起用户习惯,进而提升使用频次。

对此,小电创始人唐永波认为,以共享单车为例,供给规模足够大的时候,必须要使用但不一定要拥有的东西就可以变成共享的基础。充电宝也是同一个道理,要先解决的是供给端的规模化的问题,从而改变消费者的行为习惯。

◆共享“怪圈”

没有技术门槛,简单复制扩大规模

从使用场景来分,共享充电宝大致可以分为三大类:一是以“来电”为代表的大机柜派,一台单机设备可放几十个充电宝;二是以“街电”为代表的小机柜派,一般单柜有6个或12个充电宝;三是以“小电”为代表的桌面派,不可带走充电,桌面上有共享充电宝,不需要交付押金,扫码付费后直接充电。

无论哪一种方式,仔细研究会发现,其实商业原理很简单,没有技术壁垒,没有准入门槛,也尚未形成品牌优势。任何一个新入者,只要有足够资本就可以快速实现复制。

不过,元璟资本合伙人陈洪亮认为,并不是说看准一种没有技术门槛,有现成商业模式的单品硬件就可以扩大规模,前提是要看准刚需。我们也看到很多产品,比如mini KTV就并没有骑行和充电一样那么高的刚需。“共享充电宝模式既不是offline to online,也不是online to offline,我们并不是在做一个流量生意,而是通过服务解决问题。”

但不可否认的是,共享充电宝获取流量容易,留住用户、激活流量并非易事。同时,盈利模式也没有清晰的路径,快速跑马圈地成为行业从业者的共识。

记者了解到,来电科技提出了“百城百万点”的目标,目前已进入了80多座城市,铺设了1700多台机器,每天租借2万余次,并与蚂蚁金服达成战略合作,推出信用免押金服务。小电也表示,暂不考虑盈利先拼密度与规模,目前已入驻北京、杭州、上海、深圳、广州5座城市,并称接下来将会开通20-30座城市。

袁炳松表示,去年我们制定的目标是百城万点,这种情况下我是可以挣到钱的。但现在的目标变成了百城百万点,先跑马圈地扩大规模。

“我们先把底层的基础搭建好,用户数据做好之后,再去拓展新的商业模式。”小电创始人唐永波表示,早期就安全性能等做了布局和设置,我们的线是不允许做数据交换的,只允许做充电使用。

在广东中大创投总裁郑贵辉看来,共享充电宝如果只靠收取租赁费用,那不会是一个有生命周期的成熟商业模式。“但如果把共享经济下的产品打通,形成一个高频且多层次的服务,则会变成一个巨大的流量体系。预计最终会有产业巨头把和共享经济相关的产业进行并购,充电宝不会孤立存在的。”

【策划】谢思佳、罗彦军

【统筹】牛思远、王勇幸、彭琳

【记者】 彭琳

【实习生】卢煜璇

【摄影/视频剪辑】郑兆平

【图片摄影】彭琳(除署名外)

【校对】黄黎繁

快来抢沙发

快来抢沙发