网络入殓师与他的“死亡笔记”:最后一期就是我的讣告,这很酷

1/

苔原 · 这一周有谁死了

我第一次知道“这一周有谁死了”和公众号“苔原”是在2015年的11月。

那时候,极端组织、恐怖袭击等字眼正频繁地出现在全球的滚动新闻里。社交网络上充斥着不安、忧虑、愤怒与谴责。

非常偶然的,我在微信朋友圈里看到一则分享链接,标题是“这一周有谁死了”,自带的标题图片是仿佛深渊般的纯黑色块。

在文章里,当时的巴黎恐袭事件与无辜死伤被这样记叙:“11月13日法国,巴黎,恐怖袭击,多处发生枪击和爆炸,很多人死了。”

它和那一周里,其他见诸世界各地报端的死亡事件一起,被按照日期分类、排序、集合,每一条的措辞都无一例外的冷静而简短,似乎有意隐藏这一桩桩意外背后的喧嚣与情感。

“这一周有谁死了”是公众号“苔原”的一个小栏目。

“这一周有谁死了”样本

↓↓

据说,苔原是一种极地气候,全年冬季的严寒是它最大的特征。但有传说,圣诞老人就居住在那样的地带里,驯鹿则是那里的标志性动物。

而开篇于2014年的公众号“苔原”,创始人们自诩是一个由“若干奇奇怪怪”年轻人组成的“高冷如其名的创作小组。”其中的小栏目“这一周有谁死了”,则是由人工搜集整理的一周死亡事件集合,自2015年8月底起,于每周日晚定期推送。

事实上,这样的死亡记录,只不过是“苔原”写作者之一刘书宇的一时兴起。彼时的刘书宇,还是苏北小城里的一个工科大四学生。

“2015年8月的一天,小伙伴们在群里聊天,那个时候大家还有些写作上的热情。我在看新闻,看到一条福建泉州的张女士带12岁的儿子过马路时,儿子突然从眼前消失了,掉窨井里了吧,第二天遗体在渠道下游被发现。

“我感觉不能接受这个,一个人好好的就死了,他做错什么了呢,他凭什么被剥夺生命。那几天看新闻,老是有死亡事件,都是非正常死亡,我觉得不可思议,这些人好惨啊,我就去新闻APP搜索关键词,太多了,其实都是很普通的事情,天灾人祸天天都有,但我身边没发生过这种事情,我没有失去过亲人朋友,死亡事件也都是听别人说出来,或者很零散的新闻。

“一下子那么多死亡事件以文字的形式放在我面前,它们是真实存在的,有些报道还写得很详细,我就感到蛮震撼。”

当时正在研读加缪(法国作家,主要作品有《局外人》《鼠疫》等)的刘书宇感觉一下子被真实世界的荒诞击中。他向“苔原”的成员们提议,做一个每周死亡事件的新闻摘录,“简单的,冷冰冰的叙述,精简一下,别的什么都不做。”

刘书宇。摄影师:松本南国(受访者供图)

于是每个周日,他会用固定的新闻APP搜索“死亡”“去世”等类似字眼,然后再利用搜索引擎,输入特定的时间以及关键词,浏览一周之内媒体公开报道的死亡事件。直到最后的整理推送,整个过程一般要耗费三四个小时。

在这几个小时里,他往往会像“儿时玩游戏”一样异常专注,也会像读严肃文学,累,却沉浸其中。他说,“过程中我就是一个旁观者、局外人,难过、悲伤、困惑等等想法感受非常多。但做完会有这一天没白过的莫名的充实感……最初还有个设想,我一直把这个做下去,然后我死的那周,那一期就是我的讣告,这很酷啊!”

最初的推送惜字如金。只写明日期、地点、人数和最简明的死亡原因,如:“8月29日,中国四川,一个人,死于船只侧翻”。末了,配上Coldplay的一句歌词“Those who are dead are not dead, they’re just living in my head”(死者未逝,他们只是住进了我脑中)作为栏目标语,并祝福读者们度过愉快的一周。

评论区说,做这样的总结“无聊”“滑稽”,但文章却“让人忍不住看完”,感叹人变为一个代名词的无奈,有“说不出来的意义”。

发出第二周推送的时候,有读者曾留言“这种文章当行为艺术写一次就好了,还当真每周一次啊。”刘书宇郑重地回复“当真每周一次”。

后来,这个栏目就演变成刘书宇生活中的一个习惯,照他的说法,“跟我妈每周日去跳广场舞”一样自然。同时,这个古怪的小栏目也积攒起了固定甚至是越来越多的读者们。他们有的直言对该栏目的喜爱,有的释放消极情绪,也有人把它当做树洞吐露生死离别的经历。

“苔原”也因此突然走红。

但刘书宇一直跟我强调,做这个栏目是很突然的,没有目的,而死亡,“只是客观存在的东西,既没有正负能量的属性也没有意义。意义是看的人自己赋予的。”

“有一帮编剧,每周都看,说是找灵感……各种人都能在这里找到自己需要的东西吧。”他这样揣测。

突然的转折发生在去年11月。“苔原”没有预告地停更了一个月。冬至那天,重新回归的刘书宇发了篇《“这一周有谁死了”死掉了》作为悼念。

在文章里,他回顾了那条直接触发灵感的荒诞新闻,阐述了他对这个栏目始终不变的“无意义”观,还有些丧气地说,“以后大概就没有这个栏目了”。

而那时的他自己,已经从江苏徐州的大学毕业,只身前往南京生活。闲暇的大四一去不返,死亡事件的仔细摘录早开始由复制黏贴替代,坚持不知道能持续到什么时候。身份、环境的转变,让他生发出“生活是一团迷雾,活着是一件很困难的事情”的感慨。

文章的最后,他提及,在已完成的60期《这一周有谁死了》当中,印象最深的是一条车祸,“救护车到的时候人已经没气了,医生还是不死心,将她抬上急救车,一边抢救一边送医,但最终没能救活,失败了。”

“不死心,失败了。人生常态,有点存在主义的意思在里面。大家好好活着吧。”他说。

这篇文章的阅读量一下子飙升到两万多,那是前后两个月里,阅读最多的一篇。大部分留言都是惋惜。

终于,拗不过后台读者的催促与朋友们的鼓励,今年3月,刘书宇开始重新编辑这个栏目,并做“不正常”推送。在公众号内,读者需要像对暗号似的,回复“。”自取本周死亡名单,或是回复“rua”查看上一周。原本用着玩儿的微博号也开始以长微博的方式登载。清明前夕的这一期,有网友看后才反应过来“原来周日了”。

刘书宇说,毕业之后,他一直有着说不上来的焦虑。“苔原”里的小伙伴们各奔东西,更新频率越来越少,他这个原本年龄最小最普通的大学生也开始了生活里的历练。

他尝试过做公众号运营,但因为不喜欢辞职了,现在没有正式的工作,平时会做一些兼职。今年有了考研的想法。但编辑“这一周有谁死了”的时候,因为投入,他便不会焦虑了。

2/

逝者如斯夫dead

与“这一周有谁死了”一样,“逝者如斯夫dead”的创立也是一个偶然。6年前,微博刚刚兴起时,出于做一个另类、创新微博的想法,程序员小林开通了“@逝者如斯夫dead”,专门收集已逝者的账号,记录并发布亡者信息。

它的第一条微博自陈“本微博只关注微博灰暗的头像,阴气很重,施主自重。”

不同的是,“逝者如斯夫dead”希望“为每个逝去的人都留下一篇微博”,消息大多来源于微博本身以及网友投稿。每一条微博往往会首先@已逝者生前的账号,然后以片段展现他们生前的生活点滴,记叙生平故事。意在“希望我们都能从逝者人生留下的温情和遗憾中,感触到生活的真谛,更有勇气去面对人生的坎坷,珍爱生命,惜缘惜福,拥有更积极健康的人生观,活出高质量的人生。”

正因此,小林有了“微博入殓师”的称呼。

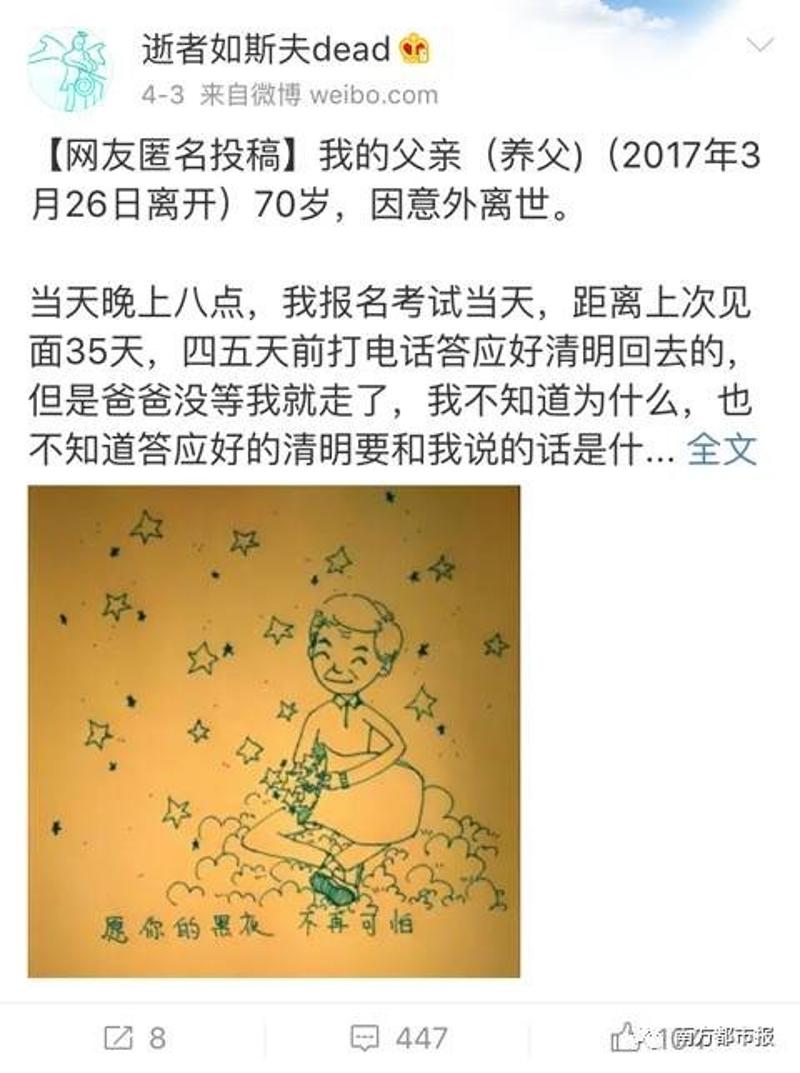

微博开了6年,关注到的逝者已经有2000多人,粉丝数量高达20多万。如今,每到夜晚,“逝者如斯夫dead”依然会推送死亡与祭奠信息。每一条微博都是一个纪念,同时也是一次彼此安慰与取暖。有很多人养成了定时来这个微博看看的习惯。

苔原作者刘书宇说,他也关注了这个微博,每晚入睡前,都会来看一条。

“逝者如斯夫dead”现任的小编小白是一名90后姑娘。很久之前,在杂志上偶然看到“微博入殓师”报道的她被深深打动。“不同于别的娱乐或紧跟热点的快餐式微博,这个平台能让我静心想很多并且珍惜生活。”

一次机缘巧合,她加入了这个团队并且开始承担微博的编辑发布工作。面对后台大量的祭奠投稿,她需要从中选取“让人感动”,能够引发大家怀念与思考的案例,并配上图片。“逝者如斯夫是为纪念平凡逝者而生的。普通人虽然不能像伟人一样青史留名,但是也有不普通的一生,也值得被纪念。对于陌生人,你曾经来到过这个世界上,我知道。”小白说。

而“逝者如斯夫dead”的创始人小林现在也是另一个人气微博“锦鲤大王”的管理人。有网友说,小林的两个微博,一个讲述逝者的事,一个操心活人的运气。小林觉得这并不冲突。

或许,这正包含了他这6年来对生死的领悟。

南都记者 顾慧敏

快来抢沙发

快来抢沙发