佛山南海孔氏宗祠:孔子后人坚守传统手写数十米族谱

点击蓝字关注

“侨乡广记”

81岁的孔霭基佝偻着腰,双手捧香,长长的眉毛随着念念有词的嘴巴上下抖动。烟雾缭绕中,他朝着香案上的孔夫子画像缓慢地拜了三拜,端端正正地上了一炷香。

4月4日,清明节,作为孔子第74代传人,孔霭基上完香,回过头来看着他身后手持香烛、排成长队的孔氏后人,往旁边跨出一步,如同交接棒一般,将孔氏后人的传承交给下一代人。

开村:400年间香火不断

自孔氏第41代后人孔昌弼南迁入粤,随后子孙在岭南开枝散叶,甚至在南海区大沥镇开辟出白磡头村,这条以孔姓为主的村子,迄今已有400多年历史。而村中的孔氏宗祠,更是成为历代孔氏后人凭吊先祖的精神归宿。

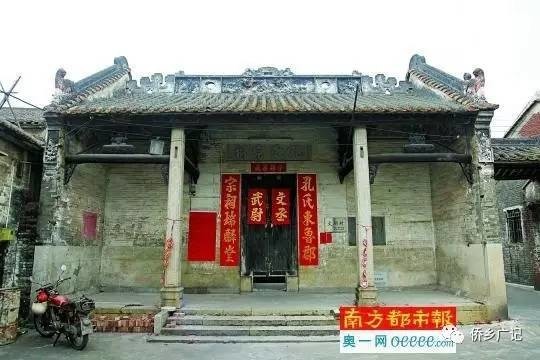

孔氏宗祠为两进砖木结构;中为天井、左右设金字式夹木元柱抬梁结构的走廊两进;左右檐角设有狮子塑像;两进正脊为二龙夺珠鲤鱼跃禹门;正门金子架雕刻立体吉祥人物,头壁上绘渭水访贤。

在孔霭基记忆中,在宗祠正门最顶层的那一处禹门,以前是写着“鲤鱼跃禹门”几个字的,红漆随着时间挥发,字迹越发模糊,一如孔霭基的双眼,“看着祠堂里的人来人往,看着看着就老了,呵呵。”孔霭基咧着嘴笑着说。

从第61代后人发展至今,白磡头村的孔氏宗亲们在此繁衍,又出外谋生闯荡,迄今已是第77代,庇佑过16代人的孔氏宗祠,经历200多年的风雨冲刷,依然屹立在原址。

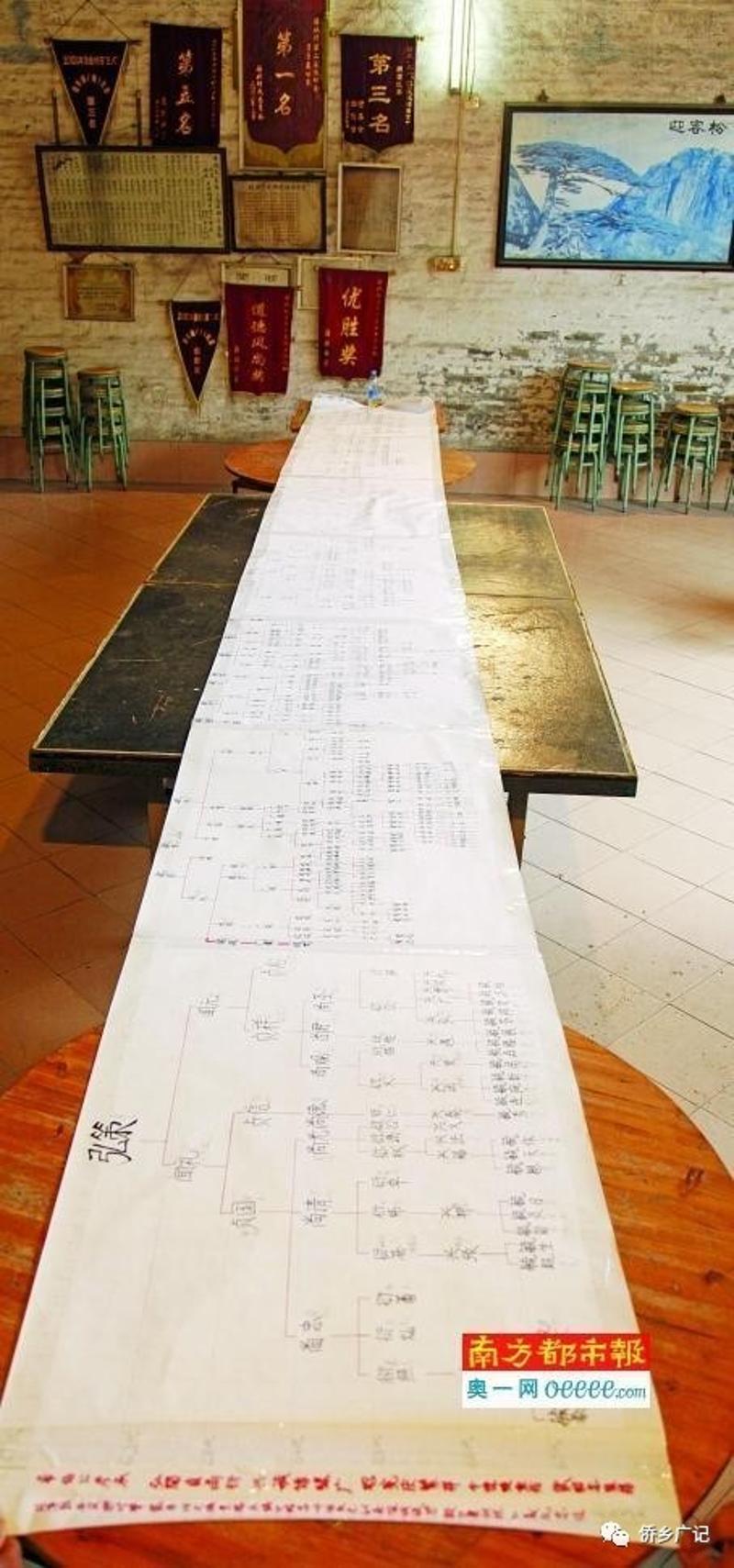

开灯:16代传人入族谱

从第61代的宏字辈,到如今的德字辈,白磡头村中每一位孔姓男丁都会写入族谱。在孔夫子圣像前,就着烟雾缭绕,孔霭基小心地打开自己手写的族谱,从开村之际的宏字辈一个个看过去,直到看到自己的名字,他停了下来,仔细默数着同一辈的亲戚如今都散落在何处,按照以往推算今年该什么时候回来了。“孔家人出门在外,只要宗祠还在,每逢正清都一定会回来祭拜祖先。”孔霭基说。

继续往前推,直到最后,是不到10个的德字辈。“这些都是孔家未来的希望啊。”孔霭基说。按照传统岁时习俗,每一个新出生的男丁,都需要在来年的正月初八在祠堂里点上一盏纸灯,以求祖先对子孙加以庇佑。

由孔霭基手写的族谱,长达数十米,密密麻麻写着从第61代到77代的孔氏宗亲。

孔霭基清晰记得每一次见证的开灯。“除了纸灯之外,以前还会用甘蔗。长度不一的甘蔗排成一座甘蔗塔,上面用纸条写着小孩子的生辰八字、姓名,在祠堂里点完灯,就会将甘蔗塔解散,分送给围观的儿童。”孔霭基笑着说,“以前我贪吃,也会抢着拿甘蔗,慢慢长大就会让给别的小孩。后来不抢了,甚至成为了见证开灯的人。这也是一种传承。”

重聚:700多宗亲返乡祭祖

据白磡头村村长孔宪苍介绍,村中有户口的村民共370多人,其中孔家人只有100多人,到了正清当天,却会有多达数倍的孔家人从五湖四海齐聚于此,或祭拜先祖,或联络感情。今年正清就有700多宗亲返乡,聚会的宴席开了50多围。

当晚举行的宴席,以荞菜煮猪肉、炒肉丁以及烧猪等,凝聚着孔氏宗亲对美好生活的憧憬。“‘荞’谐音‘轿’,寓意用轿子将祖先的福气送到身边;肉丁寓意丁财两旺,红皮赤壮的烧猪,则寓意着家族兴旺,事业红火。”孔宪苍解释。

孔子后人这一层身份,对于白磡头村的孔家人而言,意味着光荣和责任。

“作为白磡头村的后代,我在禅城这边出生、发展,但我依然对村子里的那座百年宗祠感到亲切、神圣。作为孔子的子孙后代,我感到十分的光荣。”在佛山经营一家广告公司的孔业锋,曾经到过孔子故里山东曲阜,“在孔庙中,孔子对子孙的嘱咐是,女子不为奴不为婢,男子一定要读书。因此我们孔家人都十分重视读书,重视个人道德品质的修行,我在生活中也这样教导我的孩子,一定要端正自己的品行,不能败了孔家人的名声。”

来源|南方都市报

文字|何国劲

编辑|黄叙浩

校对|华成民

快来抢沙发

快来抢沙发