汉代名士张良后裔扎根罗湖向西村600余年,雍睦家风,世代相传!

清明节将至,按照中国的传统,无论身在何方,官居何职,家庭中的成员总要聚到一起,通过祭扫的方式表达对先人的怀念。在这一传统节日中,不少家族会穿插结合家族历史、故事和家规家训对子孙进行教育,让晚辈将良好的家风代代传承下去。

在咱们深圳罗湖区有这么一个家族,他们严守家规家训,重视传统文化教育,传承家风民俗。今天“纪律君”就带大家去采采风!

汉代名士张良后裔,扎根深圳600余年

在现代化商业大楼林立的罗湖区中心地段,一幢古色古香的仿古建筑格外引人注目,金瓦红墙,亭台楼阁,院墙内鸟语花香。这座闹中取静的建筑便是向西爱月张公祠。

◎向西爱月张公祠

在这里我们采访了新修《张氏族谱》的主编之一,曾任向西村村长和向西实业股份公司董事长的张俊其。他清楚地记得历代祖先的名字和迁徙轨迹。

根据族谱研究发现,寻根溯源,张氏一族可追溯到汉代杰出谋士——张良。唐朝时,张良后裔的一支迁到韶关曲江,出了著名的唐朝宰相张九龄,罗湖张氏就源于张九龄的二弟张九皋的子孙。宋代末年,这支张氏迁徙到东莞。明洪武二年,东莞张氏的一支又举家迁到大鹏镇叠福九顿山下隐居,后搬迁到罗湖。直至明朝,张氏第13世祖爱月创立向西村,迄今已有600多年历史。

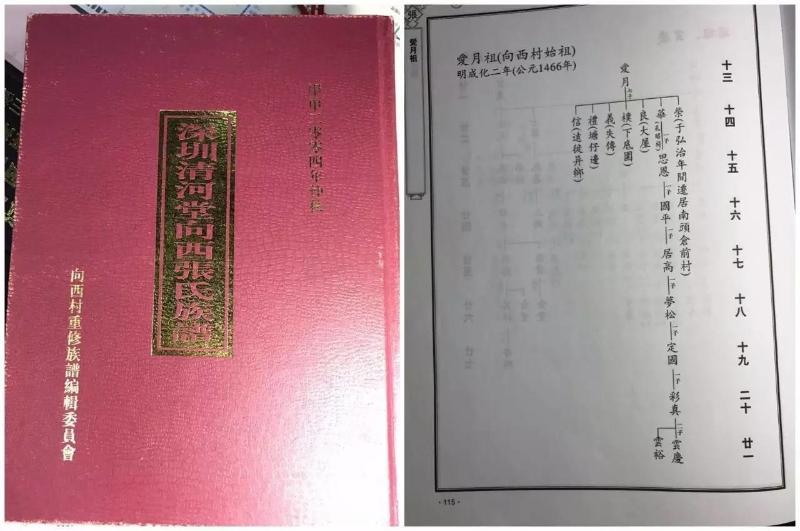

翻阅着厚重的族谱,张俊其的自豪感油然而生。在他看来,族谱是一个家族的生命史,不仅记录着家族的来源、迁徙的轨迹,还包罗了家族生息、文化、族规、家训等历史文化全过程。

◎《张氏族谱》

雍睦家风,世代相传

翻阅族谱可以发现,除了家族的脉络,里面还记载着张氏先祖对后人的告诫,如《张氏家规》《张氏家约十律》《张氏家训八律》等诸多家规家训,融合了“礼、义、孝、廉、信”等理念,潜移默化中影响张氏族人的思想,并成为他们严于律己的行为准则。

◎《张氏族谱》中记载的家规家训

宁乡先儒张氏家训八律之“廉”篇

取舍分明真学问,谁人不羡洁而廉。

非关矫饰沽名誉,是儆贪靡见性恬。

李下整冠曾有戒,瓜旁纳履也生嫌。

清操眼界多恢阔,千驷将来一个瞻。

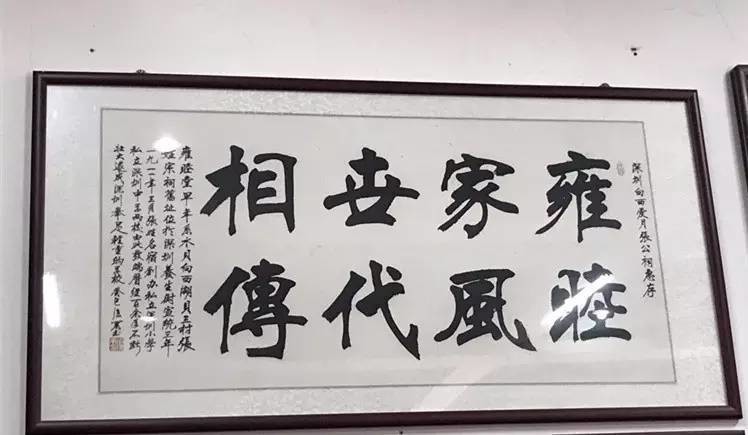

在向西爱月张公祠里还悬挂着“雍睦家风,世代相传”的字幅,以弘扬传承好家风。

在深圳大学文化产业研究院执行院长周建新看来,张氏族人严守家规家训,强调崇文重教、忠孝廉洁。在宗祠悬挂“雍睦家风,世代相传”字幅,这其实是一种约束和规范,即倡导什么、禁止做什么,从而对后世族人进行教化。

◎雍睦家风,世代相传

重视传统民俗,以此传承家风

临近清明节,向西村张氏族人从前会在这个时节举行“春祭”,除了祭祀扫墓外,家家户户都要做祭品“清明仔”(一种味道可口的点心)。同时,每家每户用桃枝和新鲜的蒜苗粘上“清明仔”挂在门的两边。清明节前后3天,家家户户都上山采摘草药制作“咸茶”(又称为“清明茶”)。如今,更多人将其作为“踏青节”“孝亲节”。

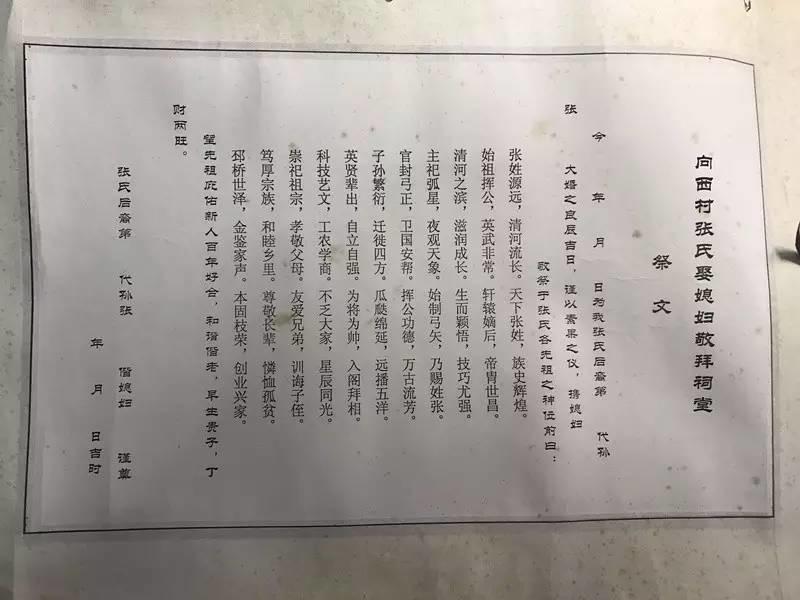

几百年来,向西村发生了翻天覆地的变化,从荒地到水田,从瓦房到小洋楼,但向西张氏族人一直保留着传统风俗习惯,清明要做“咸茶”,重阳节要祭拜立村太公太婆、吃盆菜,添丁娶妻要读祭文,学习家规家训。这些传统民俗在2006年开展的深圳市非物质文化遗产普查中被定义为非物质文化遗产。

◎祭文记载了张氏家族的历史和家风家训

周建新认为,这些传统习俗都是家风传承的一种载体,是一种典型的民俗教育,属于社会教育。不仅接地气,而且能达到潜移默化、润物无声的效果。

原创 | 深圳市纪委、深圳晚报联合策划

图文 | 庄楠楠、洪鹏辉

编辑 | 纪律君·鹏辉&黄鑫

快来抢沙发

快来抢沙发