寻车困难!调查称:仅半数消费者能马上找到完好的共享单车

南方日报、南方+联合问策分享经济,第五篇深度报道关注消费者用户体验。根据广东省消委会近日对共享单车展开的调查,仅半数消费者能马上找到完好的共享单车。你使用共享单车时,有遇到过哪些问题?

小黄车、小橙车……短短几个月,共享单车如雨后春笋般涌现在城市的街道上。共享单车以其低价、便捷、简单的使用优势,迅速赢得广大消费者的青睐。然而,共享单车给消费者带来全新消费体验的同时,也逐步暴露出其由于共享意识缺乏而导致的管理、停放、服务、配套等方面的问题,出现一些侵害消费者合法权益的现象,给城市管理及消费者权益保护带来不少难题。

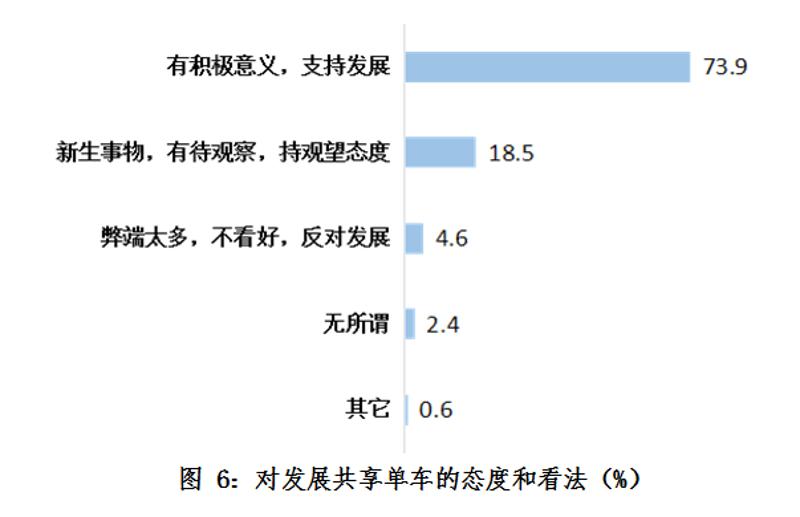

为促进共享单车行业良性发展,维护广大消费者的切身合法权益,广东省消委会以广州市为核心,辐射周边地带,对常见的摩拜单车、小鸣单车、ofo单车等品牌进行深入调查。线上调查结果显示:受访者普遍认为共享单车利大于弊,73.9%受访者支持发展共享单车,93.8%受访者认为政府要支持共享单车的发展,近七成受访者对使用共享单车表示满意。

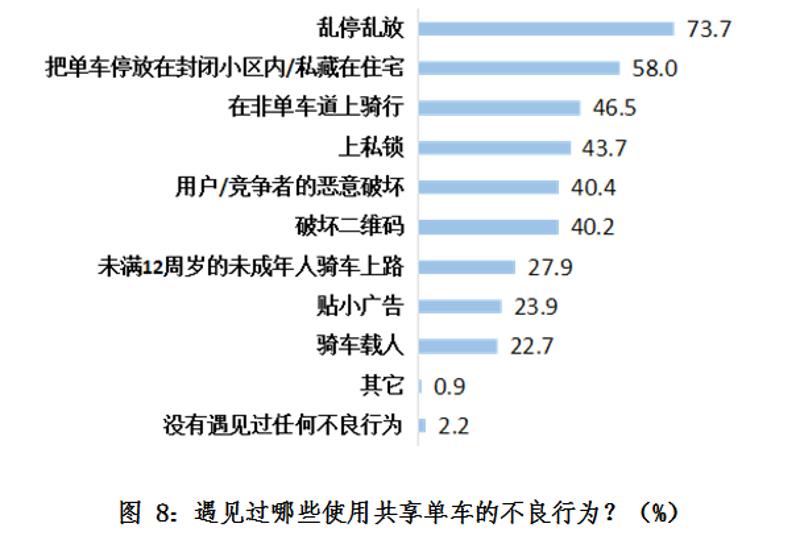

在对共享单车的使用及管理评价方面,近六成半(64.6%)受访者对共享单车经营者的管理不满意,其中“车辆损坏”是受访者反映最经常遇到的问题,“乱停乱放”是受访者反映最常遇到的不良使用行为。值得注意的是,受访者普遍认为,共享单车消费者与经营者都须承担多种责任与义务,政府应加强规范引导和管理,以及完善和改进共享单车配套设施。

志愿者体察结果显示:在骑行、服务环节,大多数志愿者对用车说明、注册、押金、收费、操控、费用结算、押金退还步骤及速度等方面给予正面评价,综合评价得分7.3分(满分10分)。但有22.1%志愿者表示寻车有困难,有个别志愿者称“花了超过30分钟才找到单车”;只有52.9%的志愿者能马上找到没有任何问题的共享单车,其中“二维码或编号被涂抹或脱落”、“座椅损坏或丢失”、“车辆太脏”及“轮胎损坏或丢失等,是共享单车存在的较常见问题;约七成志愿者对共享单车客服服务不满意。

志愿者体察还发现,适宜骑行的自行车专用道少,只有24.0%的志愿者表示在体察时有自行车专用道且路面完全能骑行;但即便有自行车专用道,也存在车道“断头”、过窄、被霸占及损坏等各种问题,值得注意的是,由于没有自行车专用道,仍有8.7%的志愿者选择在机动车道上骑行。

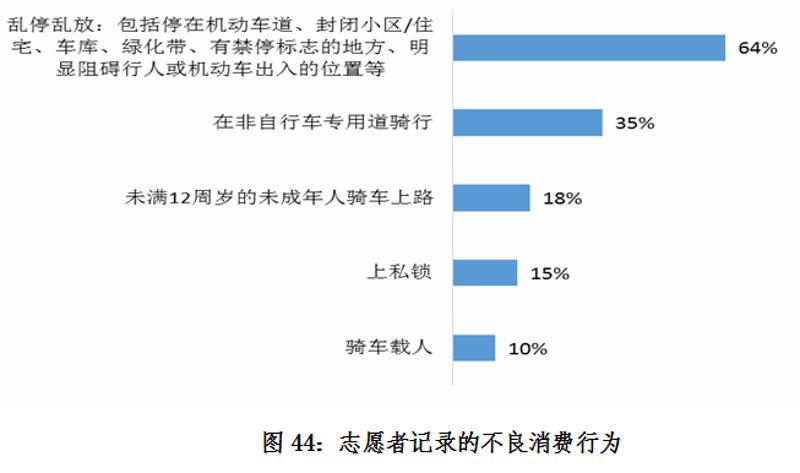

此外,单车专用停放区不足问题突出,有36.5%的志愿者则反映没有停车专区,有43.3%的志愿者受停放场地所限,直接把共享单车停放在人行道上。同时,与问卷调查结果一致,志愿者通过观察,大多认为“乱停乱放”在其他消费者不良行为中占比最高,达到64%。

综合此次调查结果,广东消委会认为,虽然共享单车的出现解决了居民出行“最后一公里”的问题,同时也因绿色环保、高效便捷、低价健康受到了消费者的欢迎,但仍存在法律法规规制不足、经营者应尽责任履行不到位、消费者自律不够、市政配套缺失、社会各界共享意识不强等“五大症结问题”,形成行业发展的阻力。

特别在经营方面,存在涉嫌侵害消费者财产安全权、人身安全权、公平交易权、知情权、信息安全权等情况和隐患,直接影响消费者权益的保护。

省消委会公益律师、广东金轮律师事务所高级合伙人陈联书点评:

1、政府对非机动车的停放地点是否有明确规定?

法律仅对停放地点作出了原则性的规范要求,未对具体停放地点作出相应的法律规制,对于有明确规定停放地点的,非机动车应当停放于规定地点内,对于没有明确规定停放地点的,非机动车应当以不妨碍其他车辆和行人通行为前提进行停放。

2、如因用户停车不当而造成违法违规的事实,或引起意外及纠纷等,应如何问责?

《侵权责任法》第六条规定:“行为人因过错侵害他人民事权益,应当承担侵权责任。”目前,大多数共享单车经营者对于规范停车地点已做明确要求及提示,若由于用户乱停乱放造成共享单车车辆损毁的,应当由用户对车辆损坏承担赔偿责任。若给第三方造成损害的,原则上应由用户承担赔偿责任。但如果共享单车经营者有过错,也要承担相应的赔偿责任。

3、调查中发现不少恶意破坏共享单车的现象,包括破坏零部件、乱贴乱画、张贴诈骗广告或二维码等,此外,丢弃单车(垃圾场、河涌等)行为也屡见报端。以上分别属于什么行为,是否要恶意破坏达到一定程度或规模才视为触犯法律法规?

将单车从高楼上扔下,或者丢弃到河涌里,或者将单车肆意拆解,或者破坏单车的零部件等故意损毁、破坏单车、乱涂乱画等行为,均属故意毁损他人财物行为,应当追究行政责任。达到刑事案件立案追诉标准的,应当追究刑事责任。

不法分子在共享单车的二维码之上或之外张贴二维码,使用户在扫码时如果不仔细观察就可能误入诈骗骗局,这种行为应定性为诈骗行为。

4、调查中发现各种上私锁、破解密码锁等私占共享单车的行为,或直接私藏单车,以上属什么行为?

私占、私藏共享单车有以下几种情况:第一,用户用完之后不做归还处理(即不上锁归还),通过上私锁的行为占有该车辆,此时用户是基于合法前提而占有共享单车,该行为应定性为侵占行为,若侵占数额较大的,或构成侵占罪;

第二,“用户”没有根据正常借用车辆手续使用,通过破坏车锁或其他手段非法占有的,该行为应定性为盗窃行为;

第三,对于部分共享单车(例如ofo共享单车),由于车锁本身属于密码锁,用户在正常使用一次后,就能获取密码,并能在结束使用后通过该密码再次打开车锁使用。若用户在获知密码后通过非正常借用方式(即私自开锁)再次打开车锁,并占为己有,则由于其属于非法占有,应当定性为盗窃行为而非侵占行为。侵占罪属于刑法规定的自诉犯罪,告诉的才处理。

也就是说,企业发现车辆被他人占有的,并符合侵占罪之构成要件的,应直接向法院提起刑事自诉,公安机关不予侦查,检察机关不予起诉。盗窃行为,情节较轻的,适用《治安管理处罚法》第49条予以行政处罚;情节较为严重的,或构成盗窃罪。根据最高人民法院《办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》规定,盗窃公私财物1000元至3000元以上的或者多次盗窃的,构成盗窃犯罪。

5、在非自行车专用道、或在机动车道上骑行。

在机动车道骑行自行车,能否认定骑车人有过错应结合实际进行分析判断,不应“一刀切”认为因骑车人在机动车道骑行则存有过错。若骑车人存有过错的,骑车人需要按照过错原则承担责任。

6、未满12周岁的未成年人骑车上路。

12周岁以下儿童在道路上骑车是违法的,共享单车经营企业作为经营者,不能违法向这一部分未成年人提供相应的服务,并且要针对这种可能危及人身安全的行为进行警示。即便经营企业做了相应的警示,若未成年人因使用共享单车的过程中发生伤亡的,经营企业仍可能承担相应的赔偿责任。若未成年人是在家长授意下使用共享单车,并因此发生人身伤亡的,家长亦将承担相应的责任。

7、部分品牌的共享单车使用规则中明文规定,充值的余额不可退还或转让,只能用于骑车消费;亦有共享单车品牌对充值的最低额度有所限制,请问这是否侵犯了消费者权利,应如何维权?

部分共享单车企业在产品流程设计上采用提前充值的方式,而不是使用后付费,有诱导用户充值多于一次需求的嫌疑;对于充值不退款,但事先又没有明确告知用户,涉嫌侵犯消费者知情权。

共享单车企业的此设计目的是为了要提高用户留存率,用户不至于体验一次就离开。如果没有余额,用户在使用结束后很可能选择取出押金,甚至卸载平台软件;因为有留存的余额,用户选择保留押金和平台软件的可能性更高,进而将其作为交通出行的一个选项,逐渐培养起使用共享单车的出行习惯。共享单车企业的这种行为违反了《中华人民共和国消费者权益保护法》第九条规定:消费者有权自主选择提供商品或者服务的经营者,自主选择商品品种或者服务方式,自主决定购买或者不购买任何一种商品、接受或者不接受任何一项服务。消费者可以自行提起诉讼,或者请求有关部门协助解决。

【策划】谢思佳 罗彦军

【统筹】王勇幸 牛思远 彭琳

【记者】刘倩

【通讯员】粤消宣

【校对】李冠洁

快来抢沙发

快来抢沙发