三水芦苞大“佛山”是天然的!三水文体旅游局回应,大自然鬼斧神工

佛山三水芦苞胥江祖庙竟然有座“佛山”!

事情是这样的。

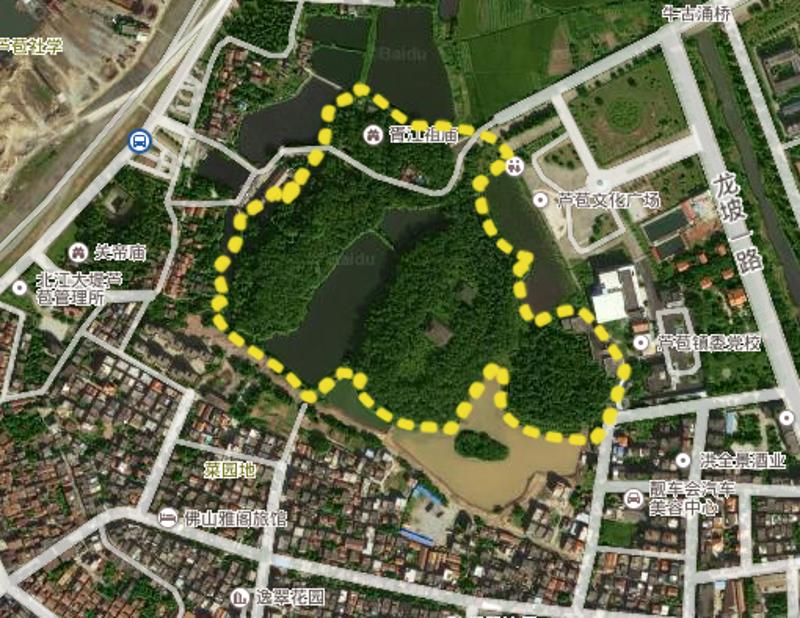

近日,芦苞胥江祖庙要举办“三月三”北帝诞庙会巡游,于是芦苞镇镇政府有职工用地图查询确认胥江祖庙周边的巡游路线。没想到这一查,让他有了一个大发现——原来胥江祖庙背靠的是一座“佛山”。

记者从芦苞镇政府获悉,在卫星地图上确实可以看到一尊若隐若现的座佛形象。“佛像”是由祖庙背靠的小华山及其邻近东南方向的两个山岗组成,其间虽然有水塘相隔,但从整体轮廓上看,确实像一尊座佛。而祖庙大约位于座佛坐姿之前居中。

这是大自然的鬼斧神工?还是古代工匠们的巧妙构思?此消息经记者报道后,引发极大关注。

三水区文体旅游局文化产业科科长蒋国梁接受记者采访时表示,根据目前所掌握的情况,这个“座佛”造型是自然形成,是大自然的鬼斧神工,但同样也能凸显胥江祖庙“三教合一”的特点。由于位于胥江祖庙的文物保护范围内,所以该“座佛”地带已得到较好保护,没有被破坏。

卫星地图上看到的这尊若隐若现的座佛形象,到底是个怎样的形态,其背后又有着怎样的故事呢?记者进行了多方走访调查。

◎揭秘胥江祖庙背后的大“佛山”

在三水区芦苞镇胥江祖庙周边发现了一个“座佛”轮廓造型的山岗地带,在祖庙选址的过程中是否已经考虑了这一布局?以“三教合一”为特征的胥江祖庙,又为什么要选择“座佛”的风水布局?当地文史爱好者、有关专家都分别给出了各自的见解。

◎胥江祖庙紧靠大“座佛”

据了解,位于三水区芦苞镇北郊的胥江祖庙,始建于南宋嘉定年间(1208~1224年),建成距今800多年,为三水最古老的寺庙建筑。历经元、明、清各代多次修葺,成为“三教合一”庙宇的典型代表。

在祖庙选址的过程中,建设者们是否已经考虑了“佛山”这一布局?芦苞镇文史爱好者刘涛认为,岭南地区的祠堂、庙宇一般会选择依山傍水的地方建造,胥江祖庙面临北江,背靠小华山,庙宇布局颇有考究,但实际上是否存在座佛造型布局,则无从考究。即便据他掌握的历史典故,有关胥江祖庙的神话传说中,也是以“五马入华山”流传最广,并没有出现“佛山”布局的相关传说。

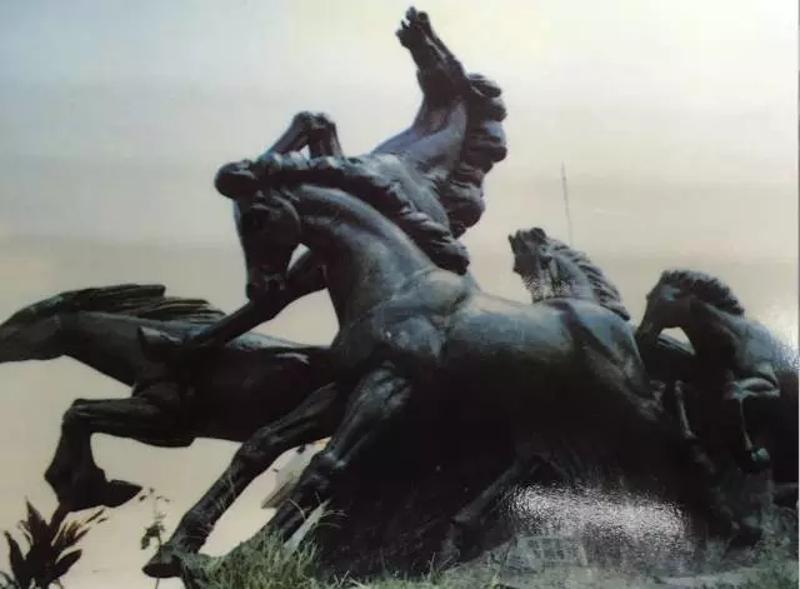

“五马入华山”的神话故事中,相传女娲补天后,有两块补天之石飞落人间。一块降落陕西形成西岳华山,一块降落南粤,就是位于芦苞的小华山。女娲氏即令金、木、水、火、土五龙前往南海搬去神石,以免为害尘寰。五龙接旨后,一路上翻江倒海,抵达华山附近,大显神通,推波助澜。浪高之处,形似五匹脱缰狂奔的野马,环回于华山之间,欲一举把华山搬走。故有“五马入华山”的传说。然而,华山得天地之灵气,撼之不动。五龙无计可施,唯有潜伏于此,因此小华山又被称为“龙坡山”。

在南宋嘉定年间,当地百姓就在小华山的山脚下,依山傍水的这块地方,先建起了北帝庙,后来又在北帝庙的左边建起了观音庙,直到明清末期,在北帝庙的右边加建文昌庙,分别供奉真武(北帝)、观音、文昌,“三教合一”由此确立。胥江祖庙也因此成为了广东省乃至全国少见的三教合一庙宇。

◎凸显“三教合一”庙宇特点

若“佛山”布局真有其事,以“三教合一”为特征的胥江祖庙,又为什么要选择“座佛”的布局?

据史料记载(芦苞上乐塘胡氏族谱),胥江祖庙最初应与道教文化渊源最深。其时为南宋嘉定四年,芦苞老百姓诚心往湖北武当山,于三月初三(北帝诞)将北帝神像请回到芦苞胥江祖庙安奉。2002年,中国道教协会、湖北道教协会、武当山道教协会、广东省道教协会的专家学者更共同考证,认定三水芦苞胥江祖庙为中国的“南武当”。

芦苞另一位文史爱好者郭建明表示,早在三百多年前,武当文化就深入到了南方。这与明成祖朱棣想通过道教控制南方有很大的关系。从道教的“五行理论”看“武当大文化圈”,应有武当山(以此为中心),有北武当与南武当,东武当与西武当的对称区域。现在已经有中武当(在湖北),北武当(在山西),西武当(在宁夏),东武当(在山东)。从经纬度看,中武当是东经110°,北武当是东经113°,南武当是东经112°左右,在广东境内,胥江祖庙位于东经112°52’。而且胥江祖庙里有一个“武当行宫”,该牌匾为竖排,历代只有皇家才能使用竖匾,足见胥江祖庙规格之高。

另外,胥江祖庙主庙北帝庙与两间侧庙文昌庙、观音庙并不是在初建就同时排列,其建造顺序为先建武当庙,后建观音庙,最后才建文昌庙,三庙并存大致时间应为明永乐年间或稍后。因为明代著名道士张三丰曾在武当山修道,现在在武当山还存有一铜牌,上刻“尊称三丰祖师为三教祖师,他认为儒、释、道为正教,提倡三教合一”等字句。三庙并存、三教合一也是在当时的思想影响下促成的。

郭建明分析,胥江祖庙一带新发现的“佛山”布局,或是“三教合一”思潮的又一体现,但最早出现不会超过明朝,因此不会在胥江祖庙建设之初就有考虑规划。

蒋国梁向记者表示,根据目前所掌握的情况,这个“座佛”造型是自然形成,虽然只是大自然的鬼斧神工,但同样也能凸显胥江祖庙“三教合一”的特点。由于位于胥江祖庙的文物保护范围内,所以该“座佛”地带已得到较好保护。

◎风调雨顺美好愿景弥坚

刘涛认为,无论“佛山”是否真有其事,胥江祖庙的存在更多被寄寓了大众的现实诉求——祈求风调雨顺。而“佛山”造型的出现,或许将进一步强化民众的这一美好愿望。

自古以来,芦苞是个水源丰富的地方,由于水患较多,民众常常过着朝不保夕的日子。因此,他们特别需要借助“神力”来解除心理上的不安全感,期望给他们以心灵的慰藉。在芦苞地区先后建成有大小庙宇二十余间(农村庙宇未统计),其中就包括与佛山祖庙、悦城龙母庙齐名的胥江武当行宫(即胥江祖庙)。

而据刘涛考证,北帝是“水神”,历史上三水北江经常遭受水患,所以芦苞当地民众在北江边兴建祖庙供奉北帝,以镇水患。据说,1915(乙卯年)年和1947年北江芦苞段先后两次决堤,而两次的堤围决口都是正对胥江武当行宫的,在两次大水中先后冲倒的有华山寺,文昌庙,戏台,公所,照壁,围墙,香烛房等等,但北帝庙巍然屹立,不曾动摇。

与水和谐共处的美好意愿下,胥江祖庙的建筑也有所考究。古时以船渡为主,由湖南、粤北来的客商经北江而下到芦苞转入芦苞涌经乐平、花都进入省城广州,是最便捷的水道。因为水运发达,芦苞素有“小广州”之称。凡来芦苞的船只经芦苞必先拜北帝庙,以求平安。当时进入祖庙是由北江登“武当码头”,经“禹门牌坊”,也就是现在位于庙前的古牌坊(因修北江大堤迁至此处),再过武当庙道,穿“青云直步”牌坊才到祖庙。所谓禹门就是大禹治水之门,以证北帝是治水之神。

【链接】

●三水芦苞西河“佛像山”曾刷爆朋友圈

三水素与释家有缘,不仅有亚洲最大的卧佛和华南最大的寺庙本焕寺,历史上还曾留下六祖慧能的多处禅迹。去年5月,位于三水芦苞西河龙山石窟佛像群经肇庆网友发布后,引发极大关注。

于是,佛山真有“佛山”的故事刷爆网络与朋友圈,众多游客便纷纷前往一睹“佛像山容颜”。随着“佛像山”的爆红,每天都有数十甚至超百人经过芦苞西河村委会村头村上山探访神秘佛像。

芦苞镇西河村委会书记胡国平介绍,这座佛像山是上世纪九十年代兴建,所在山岗海拔152米,在丘陵地带当中不算太高,但由于地势特殊,看上去有众山朝拜的气度,因此当年在此修建佛窟。此佛窟所在的地域为佛山市三水区芦苞镇西河村与肇庆市大旺高新区的接壤处。

【撰文】林洛峰 邢俏依 王伯乐

快来抢沙发

快来抢沙发