【旅游】圣彼得堡集欧洲所有城市的精妙于一身,涅瓦河冰冻无波

(本文首发于2017年3月23日《南方周末》)

圣彼得堡对我来说太遥远了,曾经半开玩笑对朋友说,等我将俄罗斯远东和西伯利亚地区走过之后,才去莫斯科和圣彼得堡。当我断断续续花两三年时间从黑龙江、内蒙古、吉林多个口岸出境,乘火车、汽车去了布拉戈维申斯克、符拉迪沃斯托克、哈巴罗夫斯克、伊尔库茨克、后贝加尔、乌兰乌德、库页岛、赤塔等地后,既满足又怅然于若有所失——这里有些地方可是在中国古籍上记载的、晚清前归属我们的外兴安岭葱茏苍郁之地。

我终于下决心自北京飞越蒙古高原,当看到阳光映照下的戈壁荒漠无比壮阔雄浑时,感觉莫名兴奋,我终于要飞越西伯利亚,飞过乌拉尔山脉了!

诗意流淌

莫斯科有八个火车站,距“巴黎春天”夜总会不远,候车厅迎门摆放着列宁雕像的火车站有去圣彼得堡的专线。一夜与三个俄罗斯人同卧高等软席包间,乘火车前往圣彼得堡。

俄罗斯国土辽阔,让你感觉这不是一个国家,简直就是独成体系的一个“洲”。而圣彼得堡,则是这个“洲”一样的国家直接伸向北欧的最前哨,当年彼得大帝为追赶工业文明,隐身为打工者去荷兰苦学造船技术,回国后下决心摆脱俄罗斯帝国封建农奴落后状态,而彼得堡正是他促进俄罗斯迅速欧化、工业化的变革之都,另一方面,彼得堡又是现代世界革命之都——十月革命的诞生地。历史和现实、意志和力量、哲思和文学,改革者和革命家,都在这里交集,全化为滨海城市的万般风情——在涅瓦河游船上可以听凭海风吹拂,细细打量这座古典水城;在夏宫可以凭栏俯瞰,与北欧盈盈一水相望;在芬兰湾,能看到海水不太咸的波罗的海。

我对圣彼得堡不陌生,早就在青春时期阅读陀思妥耶夫斯基的长篇小说《白夜》与它不期而遇,陀思妥耶夫斯基笔下的主人公,在涅瓦河畔整夜徘徊、苦恋。他和姑娘纳斯金卡在涅瓦河边四个夜晚的心灵相遇激发了绵绵诗情,“那是一个奇妙的夜晚,亲爱的读者,只有当我们年轻的时候,才能有这样的夜晚。”他遇到了,最终又失去了自己爱恋的人。“我的上帝!那是足足一分钟的欣悦啊!这难道还不够一个人受用整整一辈子吗?”《白夜》里的圣彼得堡,充满了抒情和近乎神经质的绝望感伤——它是如此唯美、痴迷、忘我和纯粹,这种直逼灵魂的诗意气息升华,在别的地方是难以感受到的;陀思妥耶夫被称为“俄罗斯的伟大灵魂”,他的小说几乎全部在涅瓦河边展开情节——《被侮辱和被损害的》、《双重人格》、《女房东》、《罪与罚》和《白痴》,而俄罗斯另外几位伟大作家果戈理的《圣彼得堡故事》、屠格涅夫的《春潮》和《处女地》、托尔斯泰的《安娜。卡列尼娜》,主要情节也都在圣彼得堡展开。

我爱你,彼得兴建的大城,/我爱你严肃整齐的面容,/涅瓦河的水流多么庄严,/大理石铺在她的两岸;/我爱你铁栏杆的花纹,/你的幽静而悒郁的夜晚——普希金《青铜骑士》

圣彼得堡岁月久远,但当我伫立涅瓦河岸,此前以为已经丢失了的普希金诗句全部瞬间闪亮心中。

悒郁的夜晚一定是属于冬天。圣彼得堡的夏夜让人无法入眠,白夜光照透过窗帘洒入房间,总让人有所期待、憧憬和冲动,冬天它的寒冷在长达半年的阴霾中肆无忌惮,吞蚀昼亮的漫漫长夜也许会让人忧郁失恋痛苦,甚至神经质起来,但这座城市的独特诗人气质却可以恣意挥发出来。我还没有感受到圣彼得堡的冬天,但市内高大的石头房子,窄门厚窗,已经告诉我,到了冬天,涅瓦河冰冻无波的情景了。

在圣彼得堡,每一处建筑的斑驳墙面都映照着历史面影,每一块石头的纹路都刻录着水城风情。普希金的身影当然不只是在波罗的海之滨的皇村踯躅,他似乎永远会在圣彼得堡的大街上出现,这位身材瘦小、长相并不俄罗斯的欧非混血儿,没有沙皇最后时期拉斯普京的宫廷淫逸放荡有恃无恐之宠,却有精神力量和照亮冬夜的绵绵诗意,他不愿意当弄臣,当他带着皇宫无聊糜烂生活的厌恶神色向装饰有埃及狮身人面石雕的涅瓦河边走去时,当他走到彼得保罗要塞时,我仿佛也跟着他在一起怅望涅瓦河中沉浮的圣彼得堡,也看到了气宇轩昂身高2米05的彼得大帝。

雄心前哨

当年彼得大帝慧眼独具,看中了这块宝地,挥杖一点,就在这片从瑞典人手中夺来的涅瓦河三角洲以及几十个沙洲、岛屿、湿地上,从零开始,建造了这座欧洲重镇,留下了一座精美的古典城市,这个不产一块石头的地方,是世界上最为稀罕的石头城之一。

彼得大帝决定将俄罗斯首都从莫斯科搬迁到此地,要建在这个北纬60度靠近北极天寒地冻有近半年见不到阳光的地方,这是因为他希望俄罗斯首先要向工业化进程中的欧洲挺进,要摆脱曾经的征服者游牧民族蒙古鞑靼人缰绳捆索的莫斯科。

涅瓦河的这片岛洲,是通向欧洲内陆和外海的门户。是啊,74公里长的涅瓦河是一条重要的航道。涅瓦河与俄罗斯欧洲地区内陆水系相联,经拉多加湖、斯维尔河、奥涅加湖及白海运河,可进入白海,与俄罗斯北冰洋沿岸的北海航线相联,构成著名的波罗的海—白海水路;经奥涅加湖、伏尔加—波罗的海水路,还可抵达伏尔加河流域、里海、黑海和亚速海。

彼得大帝的凌云壮志映现在这片貌似温柔平静的水波之中。在彼得大帝的预想中,涅瓦河自然是可以畅通无阻地流到大西洋的。波罗的海只是北欧的“内湖”,涅瓦河的腹地是俄罗斯、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛。我能够想象彼得大帝当年的豪情,他站在涅瓦河流入波罗的海芬兰湾的河口,向北望,那是芬兰、瑞典,向南望,那是波兰、德国,向西看,则是在北大西洋相接处扼住了航行咽喉的丹麦。俄罗斯首都定在这儿,就像庞大船队的旗舰冲在最前面一样,彼得大帝为俄罗斯打开通向波罗的海的大门,要率领俄罗斯舰队闯进大西洋,进入北欧,包抄西欧,直下美洲,与东进到太平洋西岸,并向太平洋东岸进击的挥舞战刀的哥萨克骑兵完成对欧亚大陆和美洲大陆的铁壁合围。圣彼得堡要成为全世界的心脏,涅瓦河将成为全世界的中枢动脉,彼得大帝权杖挥动,全世界风起云涌。

今天在涅瓦河岸边,依然能够感觉到三百多年前彼得大帝坚决地将首都从舒适的莫斯科迁来,那气吞山河的雄健魄力,也可以理解为什么冬宫中容纳了世界各地的艺术珍品,而不只是俄罗斯一国的,当然也有中国的许多藏品,甚至有大幅敦煌壁画。而涅瓦河沿岸的雕塑,不只是欧洲风情,也有从非洲埃及定制的狮身人面石雕——这是彼得大帝吞吐天地勃勃雄心的艺术性预演。

圣彼得堡由彼得大帝始建于1703年,故称为圣彼得堡(Санкт-Петербург)。1914年改名彼得格勒。1924年1月列宁逝世后改称列宁格勒。彼得大帝为圣彼得堡铸造了西方工业化之魂,给了俄罗斯标志“双头鹰”向西看的眼界,列宁则为它设计了联合全世界无产者缔造赤色环宇的步骤,给了它向东看的视野。

革命炮响

我在圣彼得堡街头看到列宁的高大雕像,1991年12月苏联解体后,列宁的雕像依然在这座城市耸立,将这座城市在时空距离上一下子与我贴得很近——我知道它始于“列宁格勒”,是《列宁在十月》、《列宁在一九一八》的电影经典画面,是十月革命为中国带来了马列主义,这是影响了中国现代历史的革命之都。当我来到这里,苏联已不复存在,这座城市早就恢复了它创建时的原名──圣彼得堡。

当我在冬宫被沙皇的富丽堂皇搞得眼花瞭乱晕头转向之时,有人指着一段楼梯,不经意地对我说,那就是十月革命工兵们冲进皇宫来的楼梯。我隔着玻璃门看去,这个楼梯并不太宽,已经被保护起来,当年工兵队伍在阿芙乐尔号巡洋舰的炮声中冲进冬宫,就是眼前的这段楼梯为他们带路。圣彼得堡对我这一代人来说,“列宁格勒”这个名字更为熟悉,且与我们大多数人的命运紧紧地关联在一起了。可以说,因为阿芙乐尔号的开炮从而震落皇冠,从圣彼得堡苏维埃政权到1922年12月30日苏联的诞生,深远地影响了中国,全盛时期的苏联,土地面积占世界六分之一。

在巍峨壮观美轮美奂的皇宫中却感觉压抑,我更多的是透过冬宫的木格窗,看阳光映照下的涅瓦河,欣赏对岸瓦西里岛长滩的美景。在涅瓦河对面更远的拐角,阿芙乐尔号巡洋舰还停放在那儿,前后四个大锚固定着,固定在1917年11月7日整整100年前的那个夜晚,巡洋舰向冬宫开了两炮,实际上是舰上炮手不小心擦炮走火,却使得蕴积已久的革命激情厚积薄发,哗啦啦被点燃,一个风雨飘摇中蹒跚踉跄的王朝在涅瓦河边闷头倒下,冬宫与阿芙乐尔号就这么奇妙地相隔相望在涅瓦河两边,把一部大革命活剧栩栩如生地上演在我眼前。

铁血钢城

走出冬宫,来到冬宫广场,广场在涅瓦河西,这是圣彼得堡最大的广场,十二月党人广场次之。冬宫广场中央矗立着世界上最高的纪念柱——亚历山大纪念柱,纪念1812年俄国打败拿破仑的胜利——彼得大帝事业未竟,没能吃下整个欧洲,但反过来,所有觊觎俄罗斯的欧洲强国都最终彻底溃败在战斗民族的强悍能战、庞大体量和自然环境的冰天雪地中,他们吃不下俄罗斯。

俄罗斯与总是走在前面的欧洲就是这么奇妙地相生相克。纪念柱顶雕塑着青铜天使,柱脚是一组“胜利与历史”的浮雕,四角雕刻着双头鹰。

我曾到圣彼得堡比斯卡廖夫公墓瞻仰,看到很多对新人会自觉向无名烈士墓献花,今天的幸福安宁,确实是苏联红军和先辈用鲜血、生命保卫的结果——

圣彼得堡有着最为惨烈的战争经历、创伤。1941年,希特勒在制定和实施“巴巴罗萨”计划时,一再强调要攻占“布尔什维克主义的发祥地”——列宁格勒。1941年8月6日,希特勒重复他的命令:“列宁格勒第一、顿涅茨克平原第二、莫斯科第三。”并狂妄地叫嚣一定要把这座城市“从地球上抹掉”。所有通往列宁格勒的铁路线被切断,城市北面被芬兰军队、南面被德军包围。希特勒妄图以“闪电战”速战速决,但在英勇的苏联红军面前,久攻不下,严冬降临,德军不得不进行长达900天的围困攻城战,企图铁壁合围饿死这座城市。围城破坏了公共设施、粮食供应、饮用水、能源,造成列宁格勒地区大饥荒,150多万平民及士兵死于轰炸及饥荒。列宁格勒一个墓地就埋葬了50万名二战时期的遇难者。

列宁格勒保卫战,经济上的破坏及平民、军人生命的损失超过了莫斯科保卫战、斯大林格勒战役,被列入世界历史上最血腥残酷的战役。但是,冬雪中饿莩遍野,列宁格勒的军民依然在死亡边缘保持着钢铁般的意志,先后有超过100万名市民前赴后继投入到修筑防御工事,广播电台24小时播音,人们轮番朗诵著名诗人或者自己创作的诗歌,相互鼓舞和激励,一条由人民血脉联结倒映着红军铁骑共同唱响《国际歌》的涅瓦河,敌人是始终无法跨越的……

开桥之妙

广场边涅瓦河桥上人声嘈杂,望过去,原来是在拍电影,群众演员穿的都是我熟悉的列宁装,红旗漫卷,是不是在重演十月革命?没等我随着导演的吆喝入戏,一位操着很重洋调中国话叫卖的小贩追上来,他已紧紧跟着我好一阵子了,要将手中的集邮册五百元人民币兜售给我。小贩见我不为所动,赶紧拿出另一本集邮册,是中国1950年代的旧邮票,都是中苏友好的主题,他对我比划着说,买他的集邮册,这本就奉送了,这倒是蛮珍贵的,我开始犹豫。小贩是典型的俄罗斯冲动性格,就像他的体形圆厚耿直,他以为我又拒绝了他,不禁恼怒起来,挥手将手中几本集邮册哗啦啦扔进了涅瓦河。

看着这么好的邮票飘飘洒洒落进了涅瓦河,随波逐流,又看看满脸通红足有1.85米身高的小贩,我只能苦笑,摇摇头,一个人迎着微风,沿着河畔,向这水城的深处走去。

涅瓦河支流的小桥上,有一位姑娘亭亭玉立,她忧郁地瞥了我一眼,慢慢扭转身,满腹心事的样子。本来我想在小桥上站一会儿的,见姑娘如此神情,也就悄然离去。

据说俄罗斯姑娘也有股霹雳火,一点就爆。但我从东到西横跨俄罗斯一万五千多公里,基本上没有遇到过这样的事,可能是我的俄语还不够流畅,没办法与她们深谈。有点令我遗憾的是,除了在莫斯科遇到的个别可能是布里亚特蒙古族姑娘会说说英语,其它地方的姑娘基本上不肯开口说英语,哪怕她们能听得懂,因为俄语有很多词汇来自英语,细听也能听得出来,如厕所、音乐、啤酒等等。到了圣彼得堡,可能是靠近欧洲的缘故,这里的姑娘英语说得极为流利。我曾在涅瓦河边十二月党人广场的一个露天酒吧喝啤酒时,与一位当地姑娘用英语聊得十分投机,在我看来,与俄罗斯其它城市相比,圣彼得堡的开放性、包容性值得赞美。临到挥手作别之时,我用英语对姑娘打趣说:“圣彼得堡向全世界开放,就像它的开合桥,开了开了。”姑娘被我说得放怀大笑。

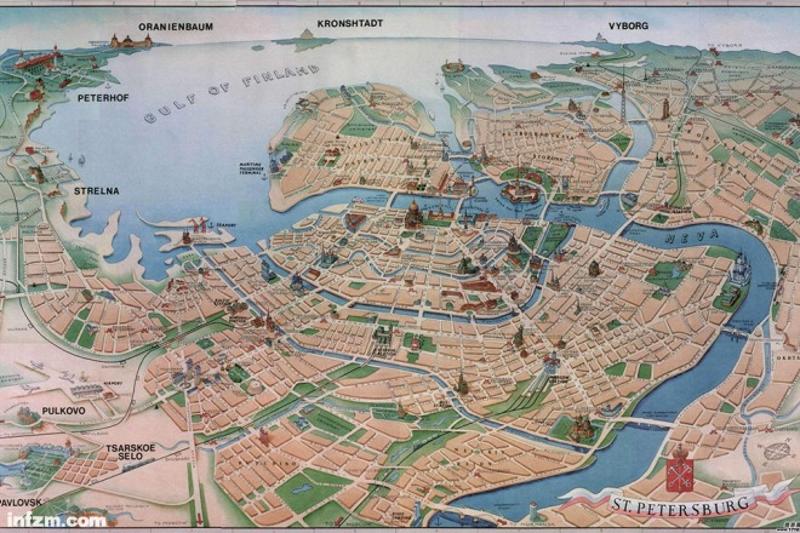

“圣彼得堡集欧洲所有城市的精妙于一身”——伏尔泰如是说。伏尔泰不仅身居欧洲并游历过许多城市,而且他还是叶卡捷琳娜女皇的密友,在圣彼得堡待过很长一段时间,他有资格评价这座城市。圣彼得堡的建筑,因涅瓦河而令人不可思议地与自然景观融合,这是河的城市、是岛和桥的城市、是一座水上城市。

涅瓦河上有7座大桥在夜幕降临后,逐时依次打开,大桥中央的两段桥高高跨吊在空中,让从波罗的海进来的远洋巨轮通过,固有“开合桥”之称。由于桥要半夜才开,而圣彼得堡之夜,俄罗斯朋友约我去听歌喝酒,看城市泡在伏特加中的狂欢,因此,我唯有在黄昏时先到开合桥去,桥上桥下连续地走了几个来回,将开合桥的原理看个明白。原来开合桥是用液压机械顶起来的,也就是拱桥的正当中是不接缝的,是虚接的,平时完全是靠各自的力量呈半月形悬空,这种造桥技术既要有古代石拱桥工艺,又需现代物理学原理。另一方面,开合桥降低了桥的空中高度,使这座水城面目温柔,天际线低平。圣彼得堡不把桥造高是有道理的,涅瓦河三角洲及岛屿没有这么长的引桥用地。

就这样,580多座桥梁将涅瓦河93条支流和44个岛屿连接起来。漫步到格利巴耶多夫运河上的银行桥,桥身装饰有四座带金翅狮身的雕像,传说对着狮子的耳朵许愿,就一定会实现,我也俯在它耳边细说了我对圣彼得堡的美好祝愿。

【原标题】涅瓦河之波

【作者】吴跃农

快来抢沙发

快来抢沙发