福建朋友介绍《虎山行》,看完才知道他想说的是《釜山行》

福建普通话,又称闽普,是指流行于福建地区、带有闽语腔调或用词的普通话。发音上最大的特点是把声母 f 的音通通发成 h,年复一年地承包国人的笑点。

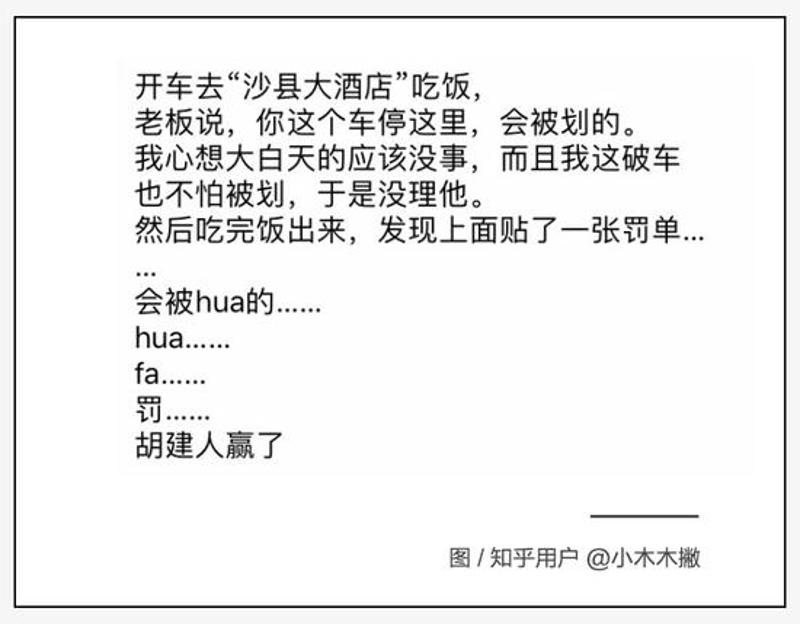

比如,胡建人的劝告不听仔细,可能会有金钱损失:

在游戏里一本正经地说“我来打虎助”的,是胡建人。在《虎山行》里找孔刘欧巴和丧尸的人,也是胡建人。

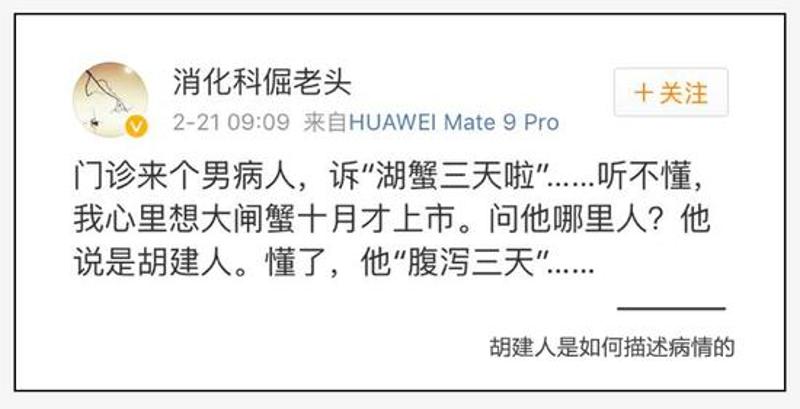

看完病顺带问一句“医生可不可以用支护宝”的,还是胡建人。

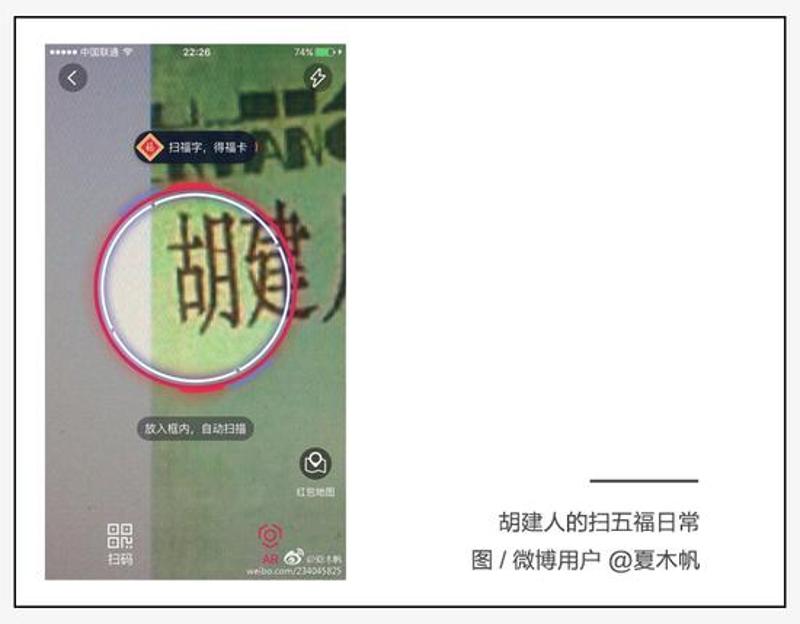

支付宝集五福的时候,胡建人是这样找福字的:

类似的段子讲的多了,连胡建人笑起来是不是“发发发发发发”,以及“林纾把 Holmes 译成福尔摩斯是不是因为他是福建人”这样的猜想都出现了。(两个答案都是否定的,在林纾翻译之前,已经有了福尔摩斯的译法)

那么,胡建人是不是真的分不清 f 、h 呢?三三做了一点微小的研究。

我们先看一下维基百科归纳的闽普的主要特征:

1. f 发成 h 的音。“福建人→胡建人”“飞机飞过”→“灰机灰过”。

2. 不发翘舌音 zh、ch、sh 。“是不是哦→似不似哦”。

3. 不发后鼻音 ang 、eng、ing。

4. ü 发成 i 。“圆圆的月亮→严严的月亮”

5. 经常使用尾音,如“喔”、“啊”、“咧”、“耶”等。

6. 无儿化音。

还有人补了一条:n、l 和 r 分不清。“不容易→不龙易”。

首先,闽普的特点有很多,比如平舌翘舌不分,前后鼻音不分,没有儿化音……最有特色的,的确是把 f 的音统统读成 h 这一条。但说胡建人分不清 f 和 h 是不准确的,因为胡建人的母方言里没有 f 这个音。

【f 和 h 的问题】

音韵学上有一种说法是“古无轻唇音”。

用现代的术语来解释,“古无轻唇音”是说古代只有[p]、[b]这样的双唇塞音(重唇音),没有[f]、[v]这样的唇齿擦音(轻唇音)。现代普通话的声母 f,是从 p、b 分化而来的。

根据一位知乎用户的解释,真正的福建人虽然 h 、f 不分 ,但只会把番(f)茄酱说成欢(h)茄酱,但不会反着来,把狐(h)狸读成福(f)狸。也有福建小伙伴表示,发 f 这个音很难受,把飞机读成“灰机”觉得很自然和舒畅。

湖南人在 f 、h 的问题上也比较纠结,既能把“发展”念成“花展”,也能把“湖南人”念成“弗兰人”,但和胡建人执着地把 f 读成 h,还有一定区别。

【n 和 l 的问题】

湖北人和四川人经常分不清 n 和 l,“刘奶奶找牛奶奶买榴莲牛奶”就是给他们准备的。大胡建人能分清 n 、l ,但 n 、l 和 r 分不清,于是就有了胡建棱的说法……

【zh、ch、sh 和 z 、c 、s 的问题】

长江流域的各省和东北、西南、广东等地几乎都分不太清,胡建人自然也拎不清的。

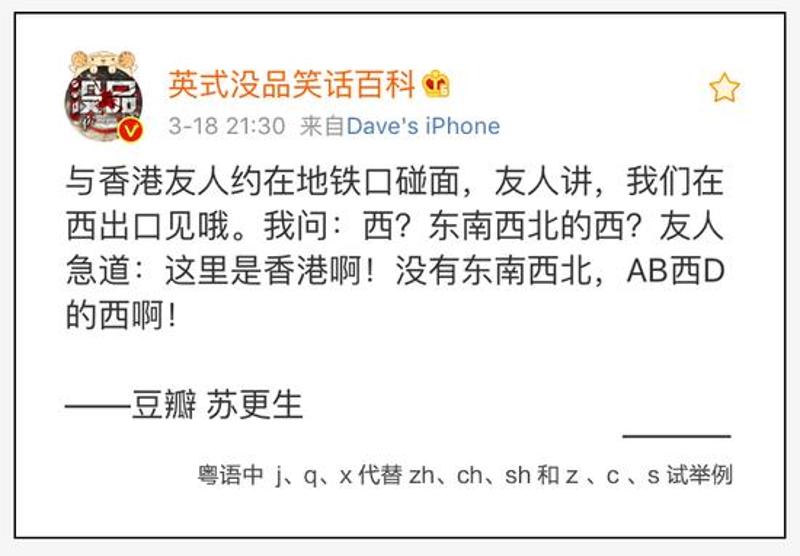

不过广东人不会像其他地方的人一样把“支持”读成“资词”,把“知识”读成“姿势”,而是有一套类似的“ j、q、x”,把 zh、ch、sh 和 z 、c 、s 全代替了,在平舌翘舌的问题上脱颖而出,让人争相模仿。

普通话“是不是啊”,在广东人读来就是“系不系啊”。更典型的是“我控制不住我自己啊”→“我控记不住我记几啊”。

其次,胡建人在学习普通话的过程中,可能存在“过度泛化”现象,让人误以为他们分不清 f 、h 。

“过度泛化”的意思是学习者掌握的普通话知识不足,把某些规则生硬地套用,矫枉过正。

就像前面说的,胡建人理论上讲是不会把 h 的音发成 f 的。但他们在学习普通话的过程中,为避免说错,会把很多 h 开头的词刻意发成 f 的音,比如“西湖→西服”、“开花→开发”,弄巧成拙,让人觉得胡建人的 f 和 h 是可以双向转化的 ,同时给了网友更大的演绎空间。

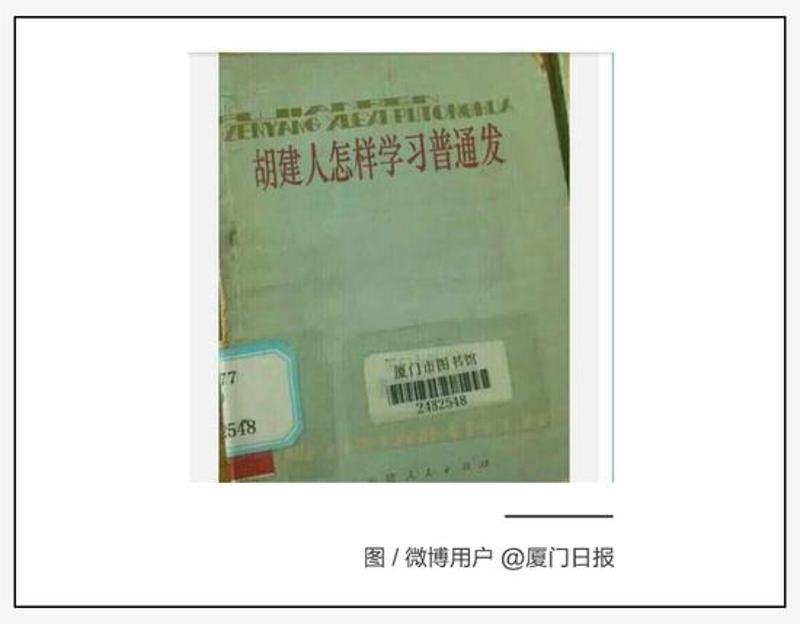

最后三三想说,福建人的普通话不好,人家照着《胡建人如何学习普通发》慢慢练就好了,我们不能因为这个原因就老想着吃他们啊:)

以上内容纯属胡诌,感谢你每天陪我一起幽默。

快来抢沙发

快来抢沙发