Wow!汕头书法家谢佳华汉画像题跋作品亮相英国伦敦

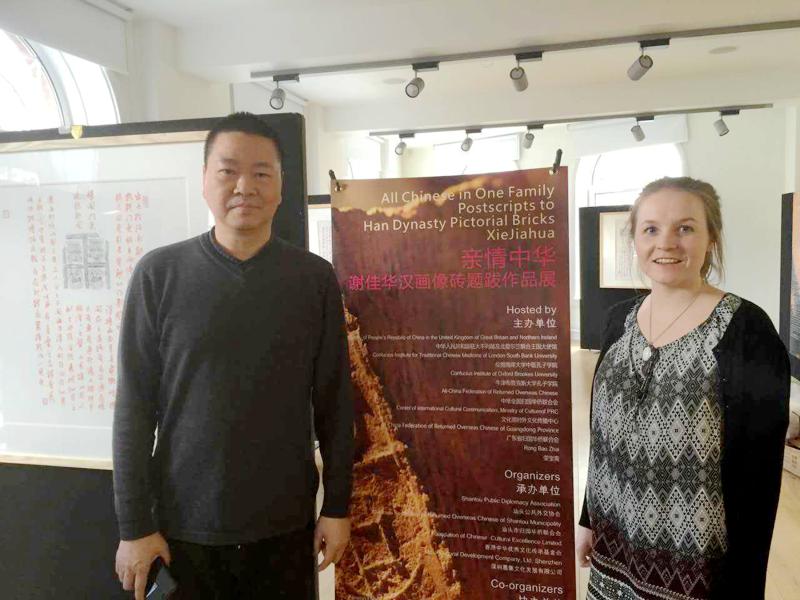

3月7日至10日,一场别开生面的汉画像题跋作品展在英国伦敦展出。这是来自汕头的书法家谢佳华首次应邀参加国际性书法作品展,也是“亲情中华”系列活动第一次以书法的艺术形式对外进行交流活动。

汉画像砖来自两千年前。作为两千年后的书法家,谢佳华将自己的思想和解读赋予了这些汉画像砖以新的生命,通过书法题跋,一一展现两千年前的故事,并把这些“故事”带到了大洋彼岸。

“我希望用一种创新的书法创作形式,与两千年前汉画像砖对话。”谢佳华说。

一砖之内以小见大 汉画像砖气象万千

提起汉画像砖,谢佳华用“情有独钟”来形容。

“若干年前,有朋友赠我几帧墨拓和朱拓的汉画像砖,精美的画图让我爱不释手。我便萌发收藏汉画像砖拓片的念头,并找来有关资料进行阅读,分门别类,再试图以书法题跋的形式,将其文化、艺术诸方面的内涵进行解读和分析。”谢佳华说。

冯其庸先生曾言:“敦煌前的敦煌,原汁原味的中华民族艺术形式。”这是对汉画像杰出美学价值和意义的评价。

据介绍,汉画像滥觞于战国晚期(约公元前3世纪),主要用于各诸侯国都城内宫殿之建筑物,至秦汉时期得到空前的发展和使用,而东西汉画像砖的规模及艺术性更是达到巅峰。

古人云:礼失而求诸野。在谢佳华看来,几千年来,经过历朝历代的演变,中华民族的道德、礼仪、文化已发生了很大变化,有不少也已经遗失,但是在民间却还有相当部分的遗存。

“民间有着丰厚的精神、道德和文化积淀,汉画像的发现和发掘,就充分地证明了这一点。后人通过欣赏汉画像,可以了解当时的思想、礼乐、民情风俗的情况。”谢佳华说。

汉画像砖,就是用拍印和模印方法制成图像砖,一般运用于建筑中。

谢佳华告诉记者,与画像石相比,画像砖有自己的特点,画像砖虽然受体积小的限制,难以表现重大和复杂的内容,但正是因为空间的局限,更能充分体现工匠们的聪明才智。“在一砖之内以小见大,利用三维空间生动地塑造出题材的典型性,在有限的空间内表现出气势磅礴的宏大场景。”

“中国汉代艺术重要的组成部分,存世量之大、艺术价值之高,令人叹为观止。其中蕴藏着很多古老而新鲜之元素,单就其艺术性而言,具有巨大的视觉感染力。”谢佳华介绍道。

在谢佳华展示的汉画像砖拓片上,我们不难看到,汉画像砖呈现出的东西多样,既有丰富多彩的现实生活,垂教后世的历史故事,也有雄奇瑰丽的神仙世界。

“汉画像砖表达内容范围广泛,涵盖汉代社会状况、风土民情、典章制度、宗教信仰等,既是汉代艺术重要的组成部分,也是研究汉代政治、经济、文化等的重要资料,其详细程度、信息量之丰富,非一部汉代断代史所能包容、概括和描述的。”谢佳华说道。

为70幅汉画像题跋近2万字 赋予作品多重意义

借助题跋的形式,谢佳华试图探索一种把书法与画像砖艺术结合起来的创作模式,让内容、形式、章法有机融合,从而成为一件作品,使其更具图画性、可读性、原创性和书法的美学情趣等多维意义。

题跋是流行于宋代的一种新兴文体,主要是一些品评、志感、记述之类的读书笔记。形式之多样,写作之自由,历来受文人们的喜爱和欣赏。

谢佳华花了一年的时间,精心挑选了70幅汉画像,做了相关资料收集,为每一幅汉画像砖拓片进行了题跋,合计2万多字。

翻阅每一幅题跋,都不是纯粹的说明文形式的一个简单介绍,具有自主文学创作性是谢佳华题跋最大的特点。“我并不希望把题跋写成说明文的形式,这样缺乏可读性。每一幅题跋的内容都是不同的,文字也随着汉画像内容的不同而有所不同。”谢佳华说。

在谢佳华的画室,一幅幅作品呈现在记者眼前。读着每一幅作品,都仿佛在与两千年前的历史对话。

《汉河南亭长砖》把秦汉时期亭长的形象展示得俏皮可爱。谢佳华在题跋上写道:“秦汉时期亭之种类甚多,城市设街亭、门亭,故有洛阳二十四街一亭,十二城门一亭,县设都亭,乡设乡亭,亭长负责管一定辖区内之治安客舍及邮传。此亭长砖之亭长形象,头载龙冠,身穿旗袍,面孔略带微笑,双手操戟于胸前。汉高祖为亭长,后世画像多以亭长形象为画图。”

谢佳华说,亭长也不一定是一个样子的,有的是如武士怒吼状,有的则是一副庄重的神情。

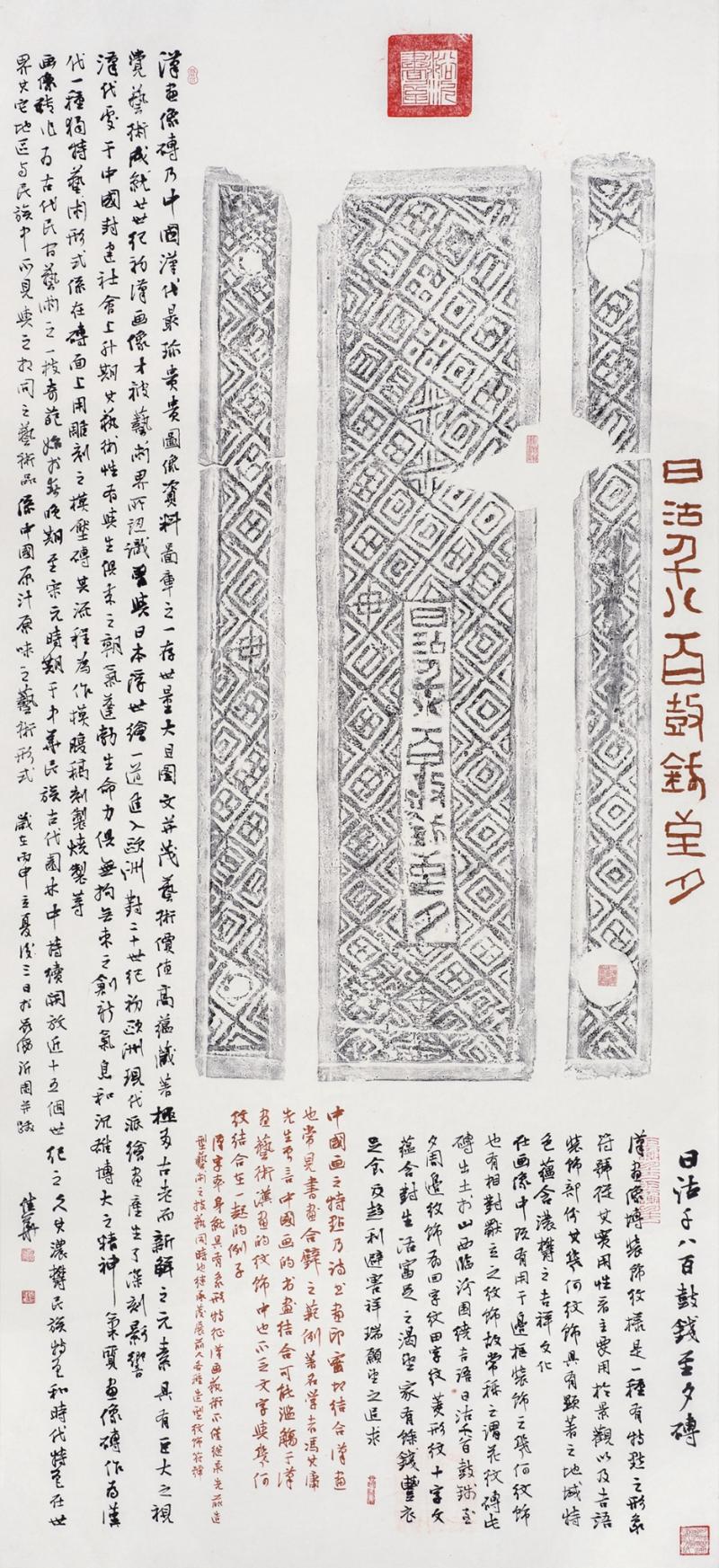

而另一幅作品《日沽千八百鼓钱至夕》是谢佳华写的最久最用心的一幅了。这个砖高达1.8米,上面是一些装饰纹样,谢佳华在题跋中写道:“汉画像砖装饰纹样是一种有特点之形象符号,从其实用性看,主要用于景观及吉语装饰部分。”

此砖出土于山西临汾,围绕吉语“日沽千八百鼓钱至夕”,周边纹饰有回字纹、田字纹、菱形纹、十字纹,蕴含对生活富足的渴望,家有余钱,丰衣足食及趋利避害祥瑞愿望的追求。

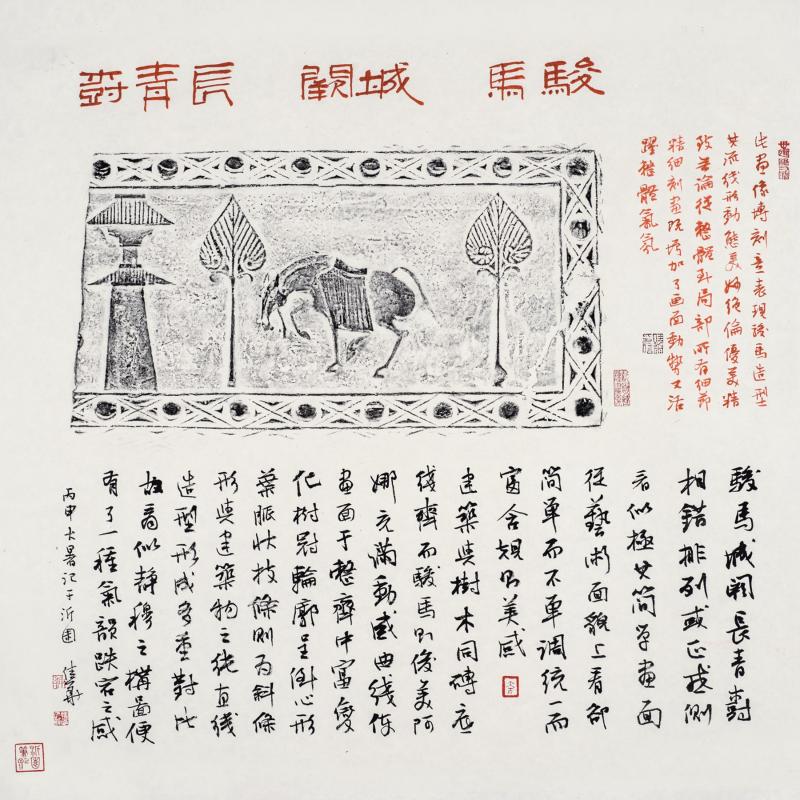

而像《骏马城阙长青树》,马在画中栩栩如生俏皮可爱,而树和马一样高,树又显示出某种象征意义,是一种特别的符号,城阙和树一样高,这种打破常规的画像显得特别接地气。谢佳华在题跋中写道:“建筑与树木同砖,底线齐,而骏马则俊美婀娜,充满动感曲线,使画面于整齐中富变化。”

作品内容不仅是民间生活,还有神话故事。《四川绵阳伏羲女娲汉画像砖》的题跋上显示:“人类始祖之伏羲创八卦,造文字,功德无量;同样为人类始祖之女娲,炼石补天捏泥造人,功垂万世。伏羲、女娲乃汉画像与砖中频繁表现之主题。画像中或为伏羲一人或为女娲一人,更多者则是人首蛇身女娲伏羲两尾相交,伏羲捧日轮或举规,女娲捧月轮或执规,相依相偎,连成一体,悠然云间。”

“这些作品是我一种崭新的创作尝试,也是我对古老中华文化的衷心致敬。”谢佳华说。

此次谢佳华赴英展览,是应英国牛津布鲁克斯大学、伦敦南岸大学孔子学院和中国驻英大使馆的邀请。除了展览,谢佳华还将这一批以“汉风”为主题创作的“拓片题跋作品”结集出版,并开展中英文化学术交流活动。

谢佳华说,英国人十分追求严谨,对画像内容,他们往往会考究出土时间和地点,因此这次译者在翻译的时候,也进行了相关背景资料补充。谢佳华说,英国人对于书法不了解,通过“题跋”这种创作模式,也更能引起他们对书法的兴趣。

三幅汉画像题跋作品赠两所孔子学院

“亲情中华——谢佳华汉画像题跋作品展”3月7日晚在伦敦南岸大学孔子学院开幕。

这是中国侨联“亲情中华”项目首次以书法展的形式在海外弘扬和传播中华文化,也是潮汕地区的书法家首次在海外举办国际性书法作品展。

谢佳华在开幕致辞中说,举办本次展览既是为了促进中英文化交流,也是对中国文化的衷心致敬,希望能让更多英国观众了解富有魅力的中国传统文化。

3月7日展览当天,还举行了开幕式及捐赠仪式,李韵拓制、谢佳华题字的三幅汉画像题跋作品被赠予牛津大学孔子学院以及伦敦南岸大学孔子学院。这三幅作品的内容分别是《汉亭长画像》《汉宗布画像》以及《伏羲女蜗图》。这三幅作品将作为中英两国艺术文化友谊的纽带,被珍藏于伦敦。

谢佳华简介

谢佳华是中国书法家协会会员、中华诗词学会会员、广东省书法家协会理事、汕头市书法家协会副会长。

其作品多次入展文化部、中国书法家协会主办的各种届展、专题展。曾获“当代中国青年书画展”铜奖,广东省书法家协会主办的届展一等奖、二等奖、三等奖。作品入展西泠印社“首届中国书法大展”、全国百家应邀书写《西泠印社记》。作品多次在日韩、东南亚及港澳台地区展出,曾在国内举办多次个人书法作品展,2013年10月在天津美术馆举办“岭南风——谢佳华书法作品展”,2015年3月荣宝斋(广州)举办“领海风流——谢佳华书法作品展”。书法作品被“中国艺术研究院”“西泠印社”“广东书法院”“陆维钊书画院”等单位及地方博物馆美术馆收藏。散文集《沂园笔记》获第五届冰心散文奖。

声音

艺术家谢佳华展出的作品,随着交汇起来的历史悠久的艺术传统,展示出对往昔的一种前瞻态度。这些作品不乏令人回味的潜力,将业已转型的古代艺术作品,与作者个性化的书法创作和他对人类社会本质的个人诠释结合起来,不仅将历史气息融入于其书法中,同时又为古代艺术注入某种当代视觉感受力。

——伦敦中医孔子学院院长许亦农

谢佳华先生在汉画像砖上的题跋书法作品传达出他对历史的体会和理解,对人类基本问题的诗意的关怀。拓片、书法、印章三者的交织组合,实际是不同时间轨迹在平面上的叠加、累积和压缩,是不同情境下个体生命的情感体验在平面上的碰撞、交流和表现,从接受美学角度审视,这是过去心、现在心、未来心的截面文本。

——汕头市公共外交协会常务副会长兼秘书长林小斌

看点

存世极少湿画画像亮相

传拓是中国古老的传统技艺,距今有近1500年历史。它是将古代碑刻艺术1:1的转换为纸质媒介保存下来又不伤害文物的神奇技法。此次展出画像拓片中不乏历史故事人物,如伏羲、女娲、西王母等,皆为珍品佳作。

其中《汉人吹箫画像》是存世极少的湿画画像,在制砖过程中由工匠技师在砖上趁湿用竹签等画出栩栩如生的人物,反映出2000年前中国古人的绘画艺术和精湛技艺。

【记者】沈丛升

【图片】受访者供图

快来抢沙发

快来抢沙发