将军故里,罗镜故事

远在大洋彼岸的老朋友,突然想看看罗定罗镜的今昔,以解那些移居国外几十年,还没回来过罗镜的乡亲对家乡的思念之苦。奉命,收集了一些资料,草草而就……

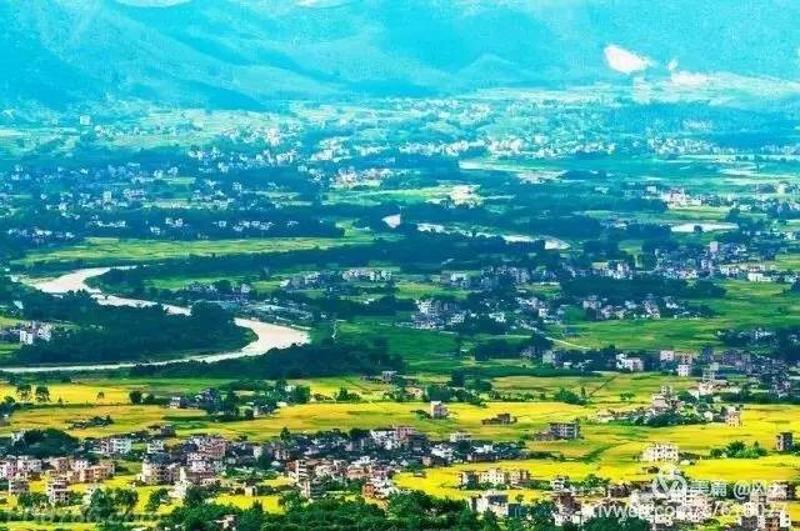

罗镜,位于罗定的西南部,处在罗(罗镜)太(太平)盆地上,人口众多,商贸发达。一条骑楼街堪比县城,习惯上分为东圩和西圩。上世纪30年代的罗镜街道,可见当时的繁华。

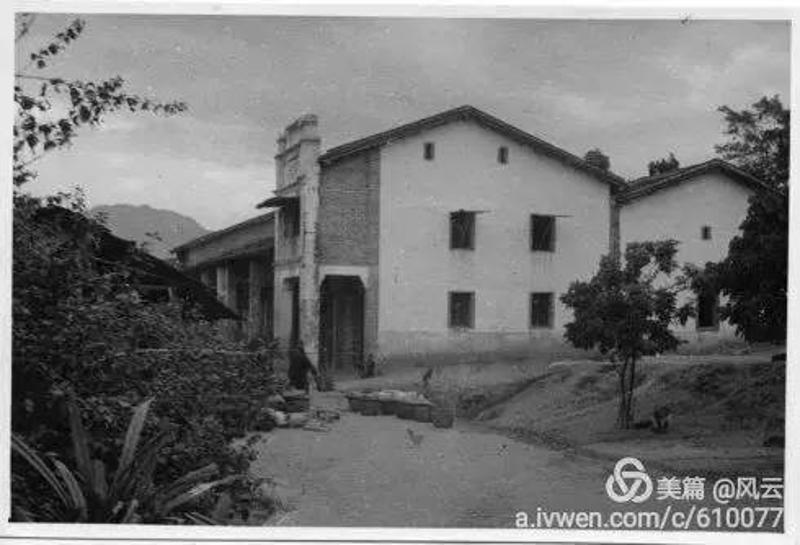

当时的罗镜东圩(现罗镜医院附近)

30年代,外来文化无所不入,罗镜也有了一座天主堂,就在圩的岗背(图中建筑)。

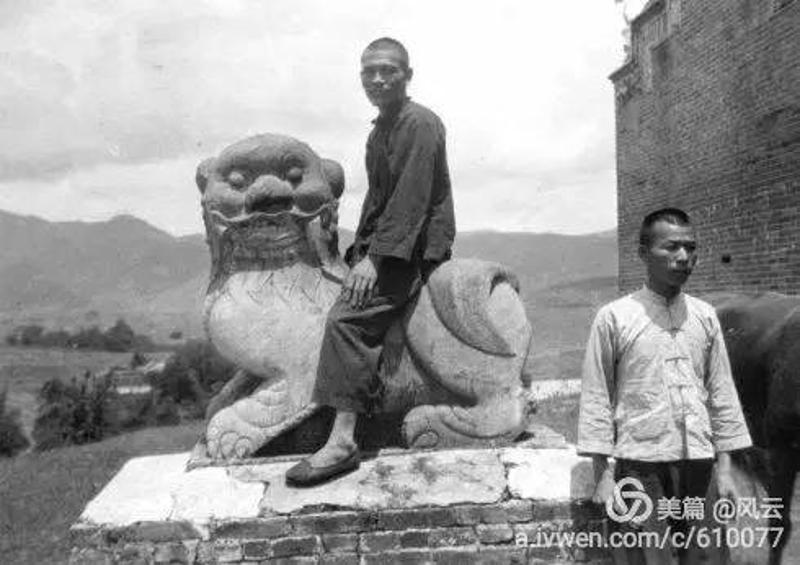

但无论如何,东山庙才是人气最旺的地方。当地人最乐意去东山庙,石狮子旁,乡民在留影。

罗镜官渡头大桥(1937年)

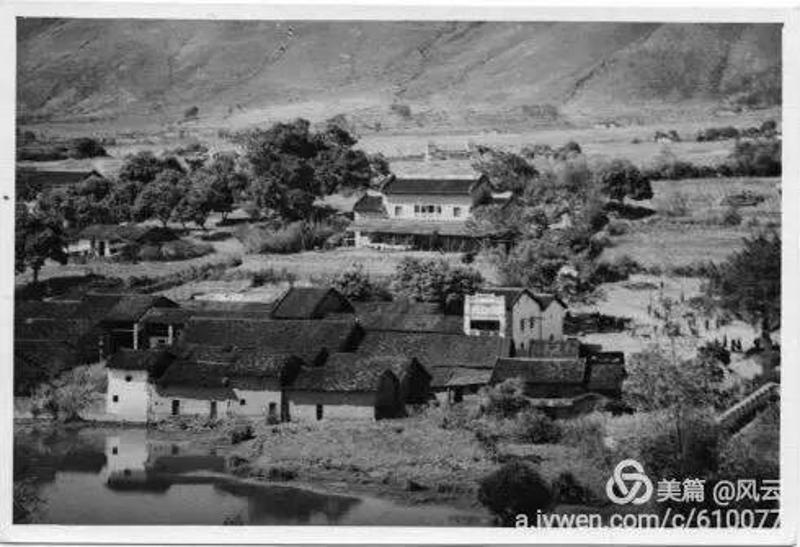

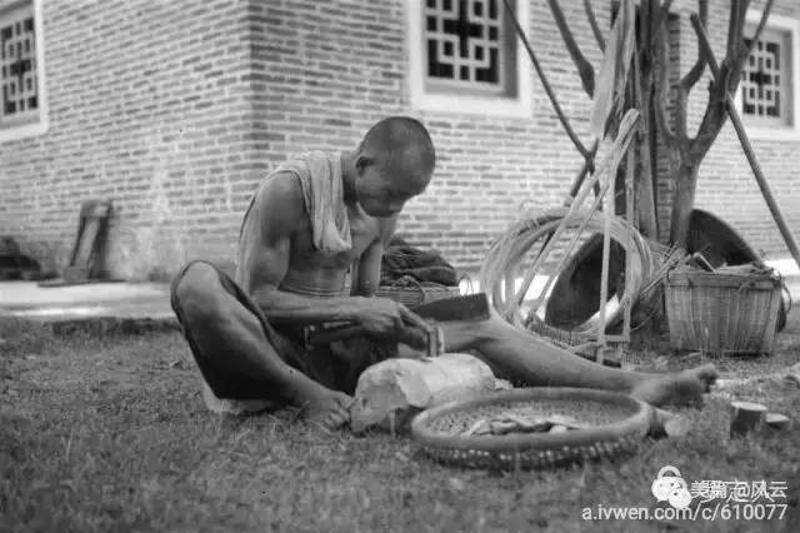

30年代的罗镜农村

罗镜当年的小手工业较为发达,打石磨、织布随处可见。(1937年摄)

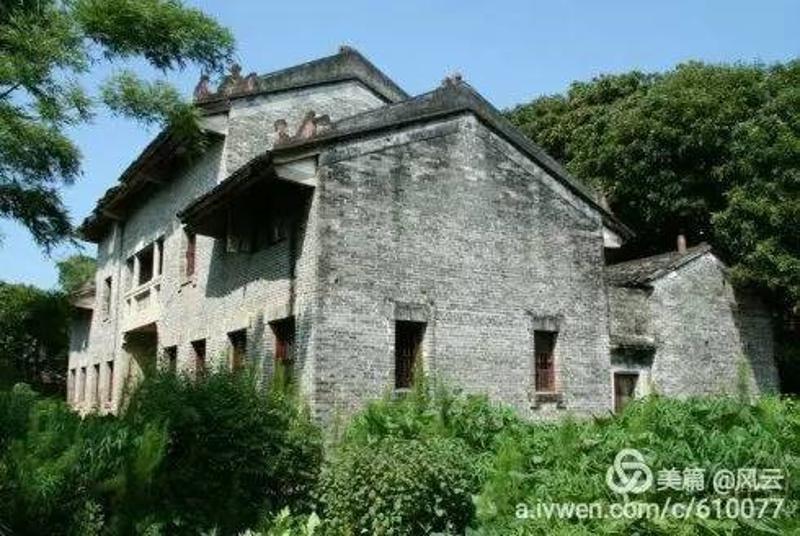

有人说,建筑就是一段凝固的历史,在无声岁月中,默默地印证……(天主堂旧址)

罗镜圩镇附近的驸台翁氏节烈坊,在罗镜人心目中记忆犹新。牌坊为四柱三间三楼结构,砖石砌。清道光十八年(1838年)为纪念区元德之妻、节妇翁氏而建。该牌坊以灰塑艺术最具特色,其中12个彩凤造型各异,具有较高的艺术价值。

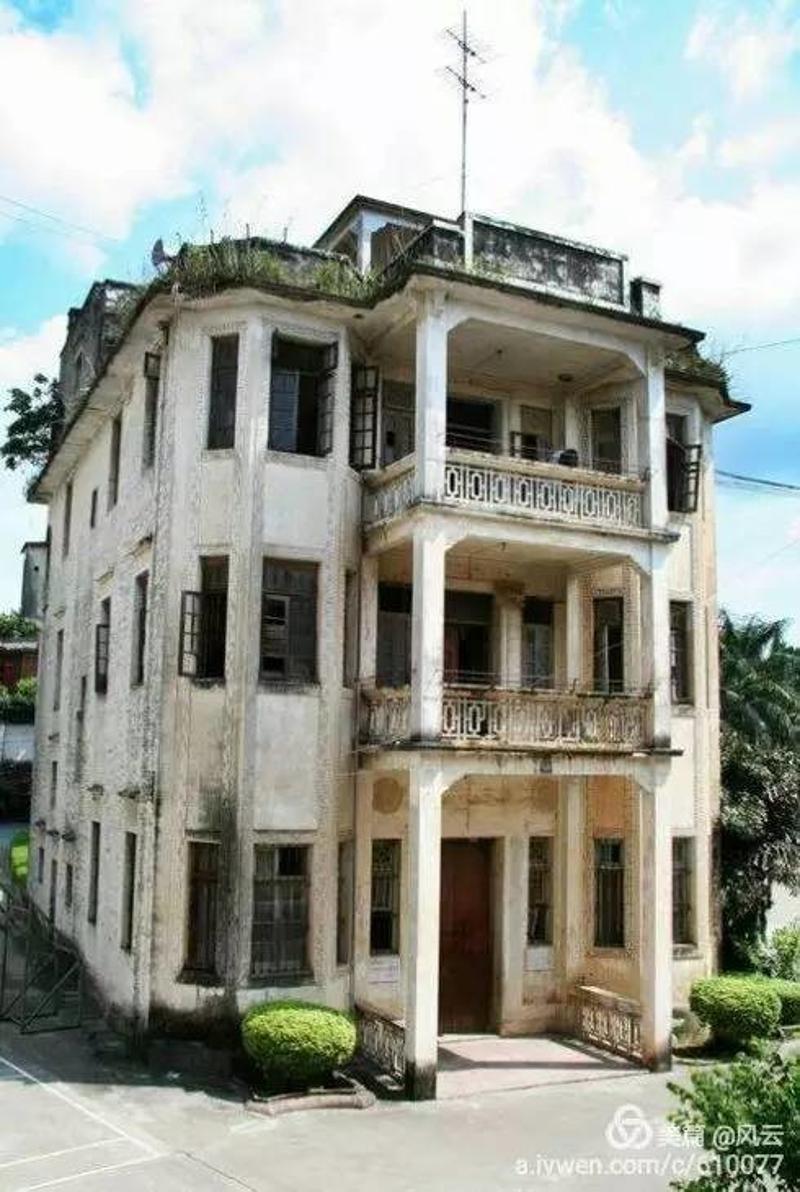

陈福初大楼,也是当地人颇为自豪的建筑。因为它是罗定最早兴建的钢筋混凝土结构大楼,位于今罗镜圩镇东路132号,建于民国十九年(1930年),楼高四层,建筑面积 共980平方米。

罗镜叶少泉公馆(镇政府内),原为光裕堂,具有历史意义。位于罗镜镇政府内,建于民国33年(1943年),是一幢西式的三层楼房,建筑面积900多平方米,原为十九路军军需处长叶少泉将军公馆。1949年1月,以三罗游击队总队为基础,在此成立人民解放军粤中纵队四支队第十四团。该团组建后曾在解放罗定的战斗中发展重大的作用。同年,在此成立罗定县人民政府。

罗镜新街,区寿年故居。位于罗镜镇新街尾,是区寿年将军兴建的公馆,民国时期典型的西式建筑。建筑风格独具特色,外型象一座军舰,是罗定文物保护单位。

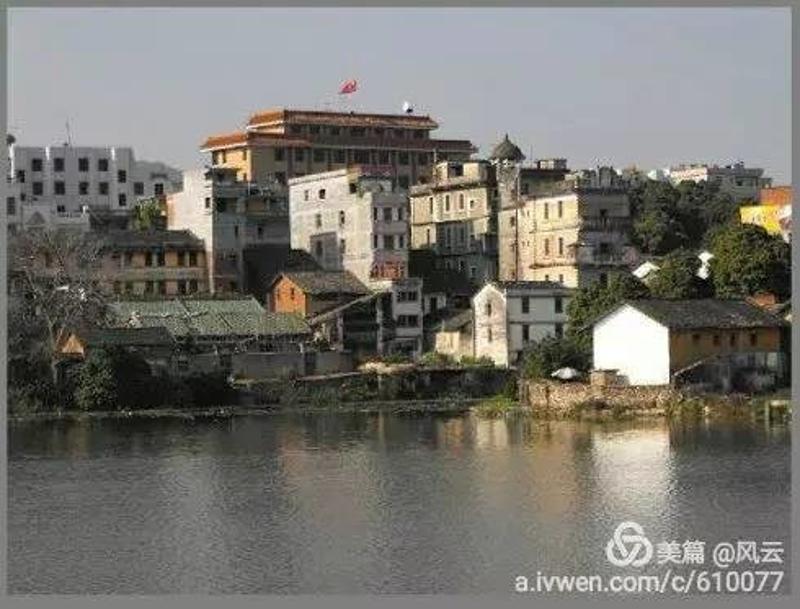

罗镜圩镇,有一个很大的鱼塘叫三叉大塘,后来改称东山湖。“不管过去有多少岁月,祖祖辈辈留下了我,留下我一望无际唱着歌,”还有这个东山湖……

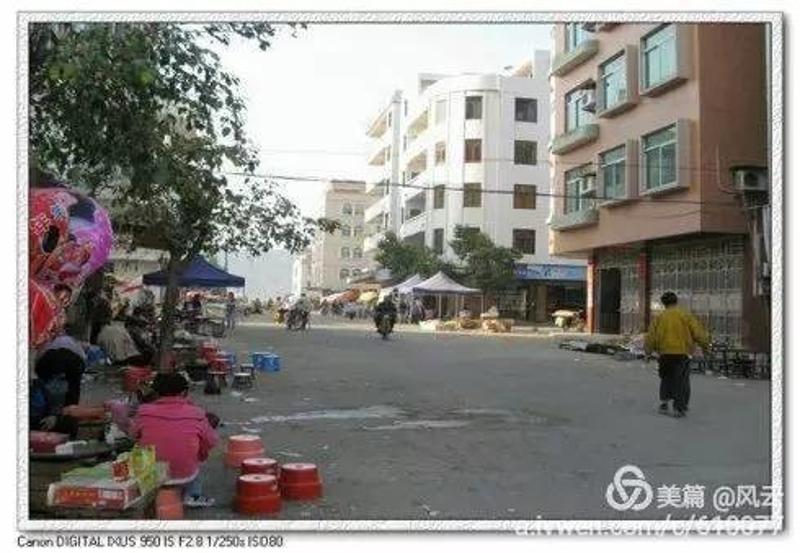

罗镜的民国时期旧街市,到现在,还保留着历史的痕迹。

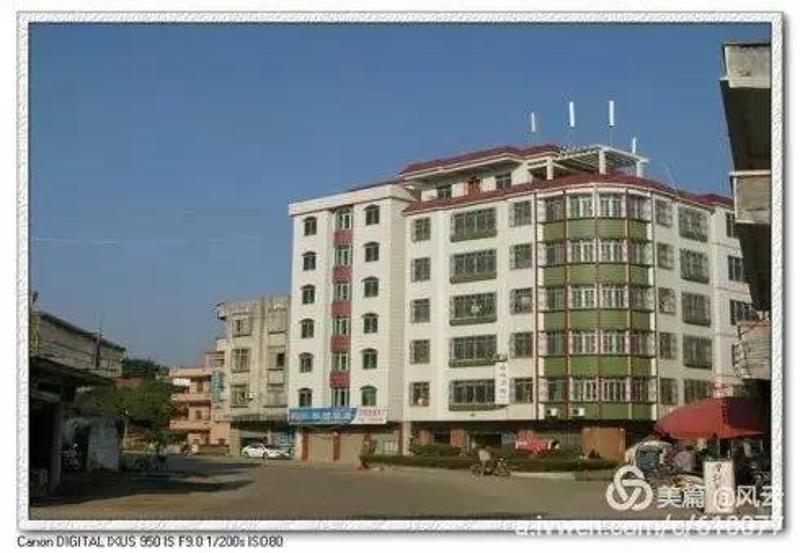

岁月流逝,渐变的罗镜,悄然地外拓。早在20多年前,在镇政府后面与过境公路之间形成繁华的街区。

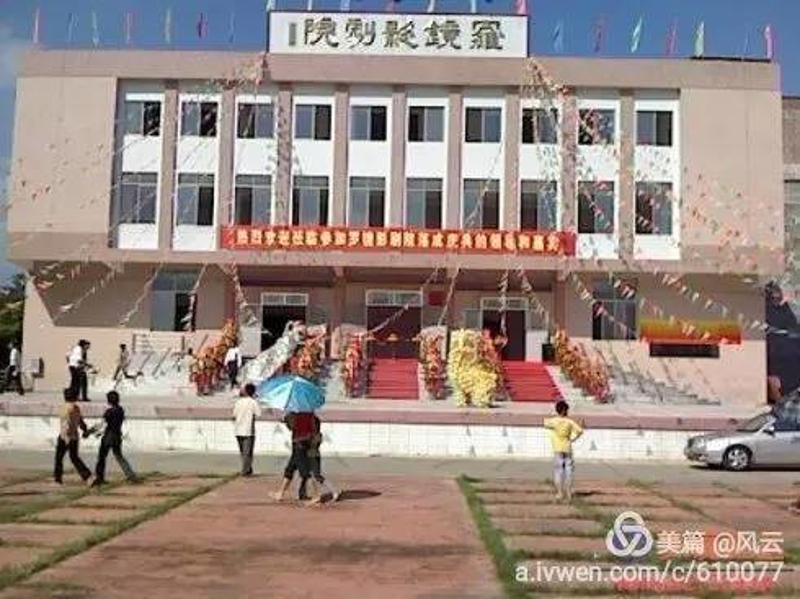

罗镜影剧院

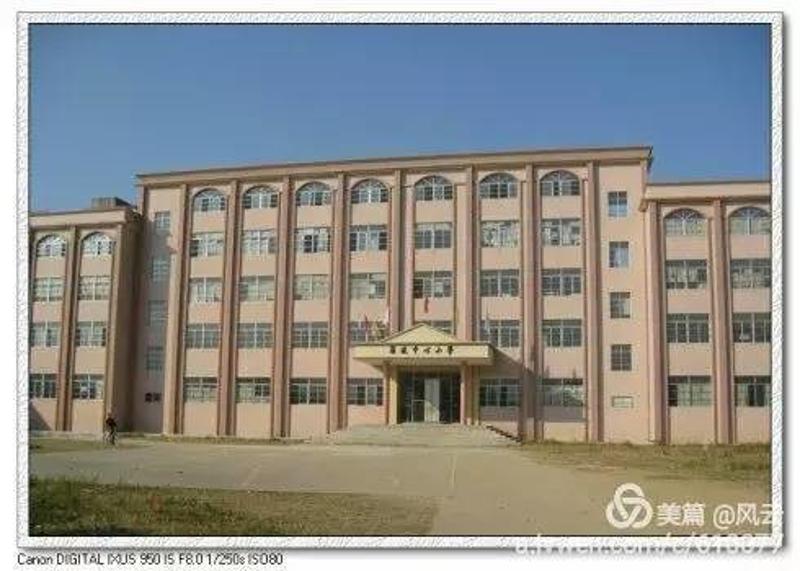

罗镜中心小学

罗镜泷水中学。罗镜、太平相当多的成功人士就在这里度过他们的青葱岁月。

在政府和张汉平将军的大力支持下,空军赠送给泷水中学一架歼六战机。

罗镜东山公园已有相当长的历史,记载着几代人的记忆。

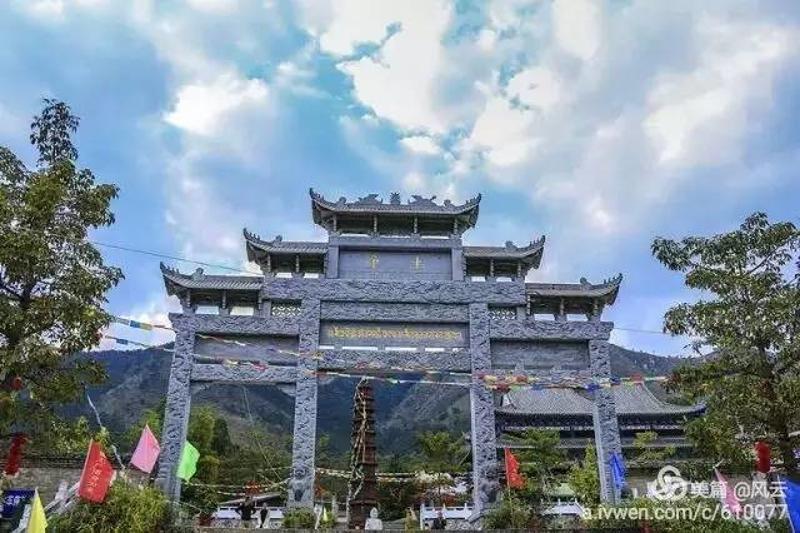

罗镜灵山寺成为近年的一个新景点。

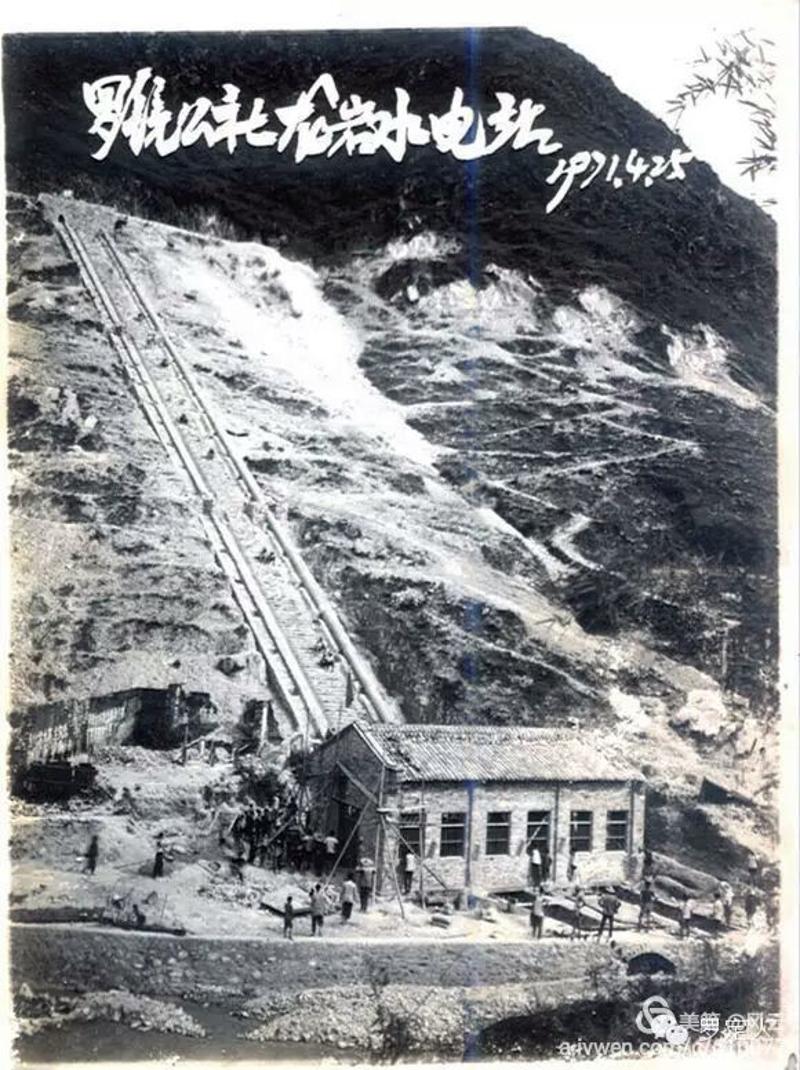

罗镜的水利设施建设也日臻完善。整治后的罗镜河越发呈现它的魅力。

就算遇上去年的特大洪水,罗镜石淇湾大桥也固若金汤,坚稳依然。

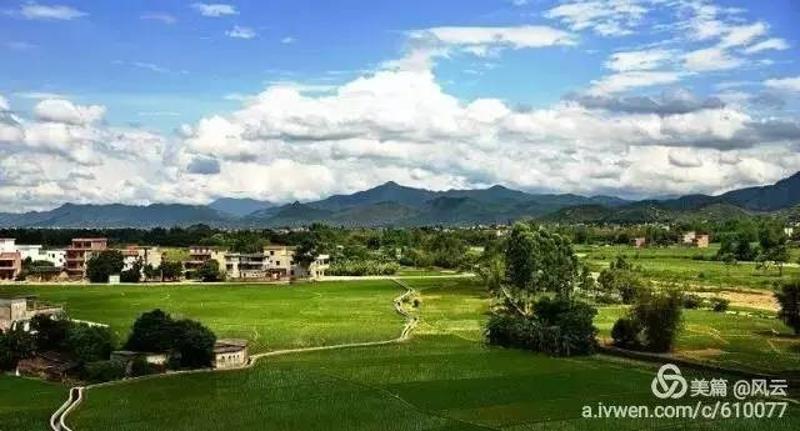

罗镜山水秀美,生态良好,人杰地灵。

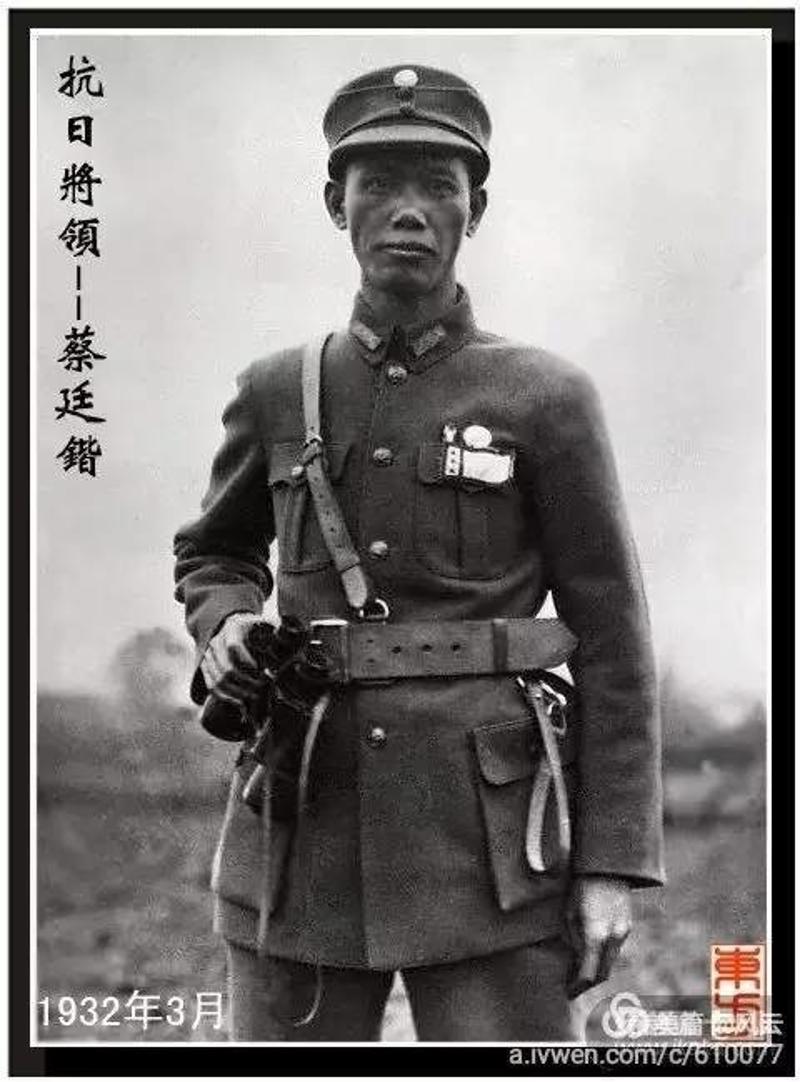

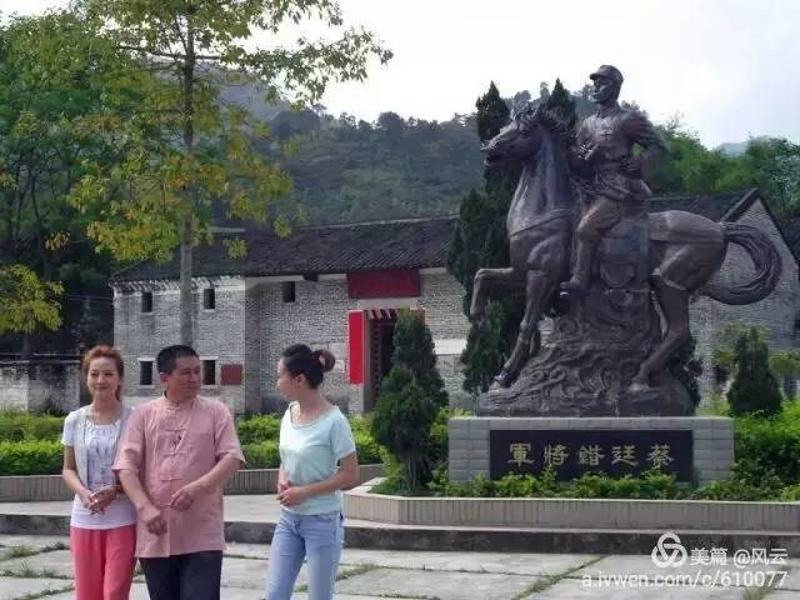

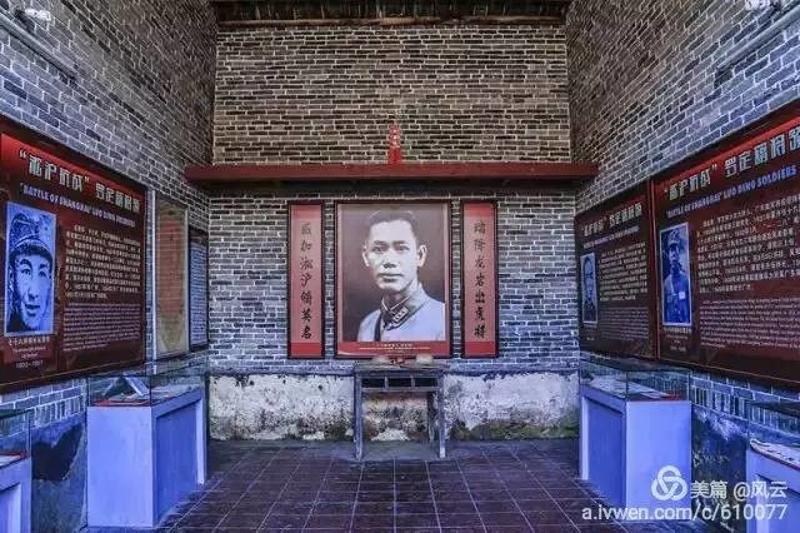

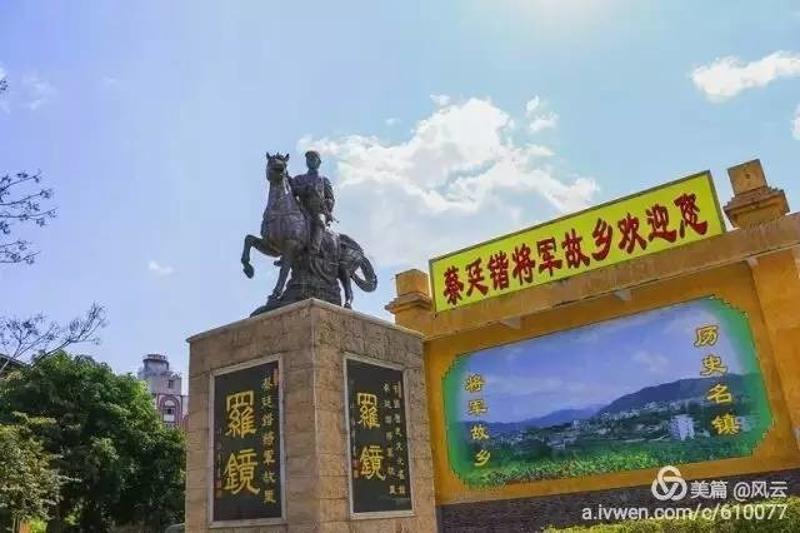

一个只有160多平方公里的粤西山区小镇——罗定市罗镜镇,近100年来涌现出了包括蔡廷锴、张启荣、叶少泉、区寿年、吴绍麟、叶常春、潘庆和张汉平八位将军。

蔡廷锴故居以及附近被誉为“东南一景”的帝瓮瀑布吸引着不少外地游客。

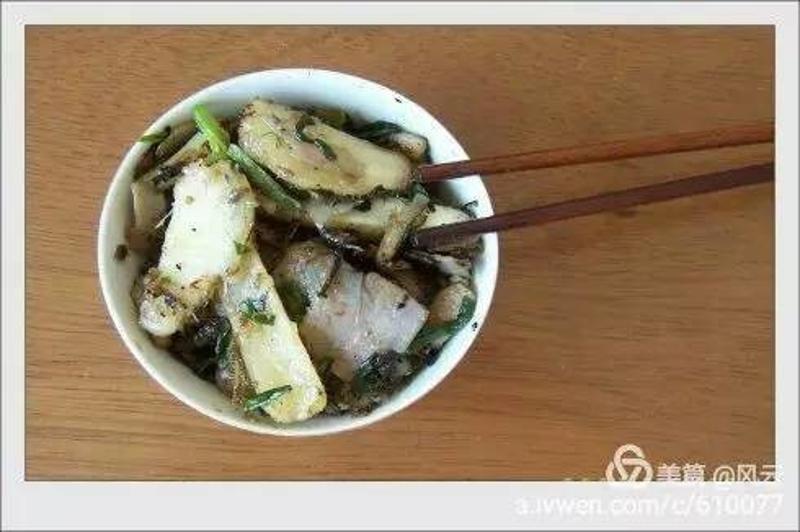

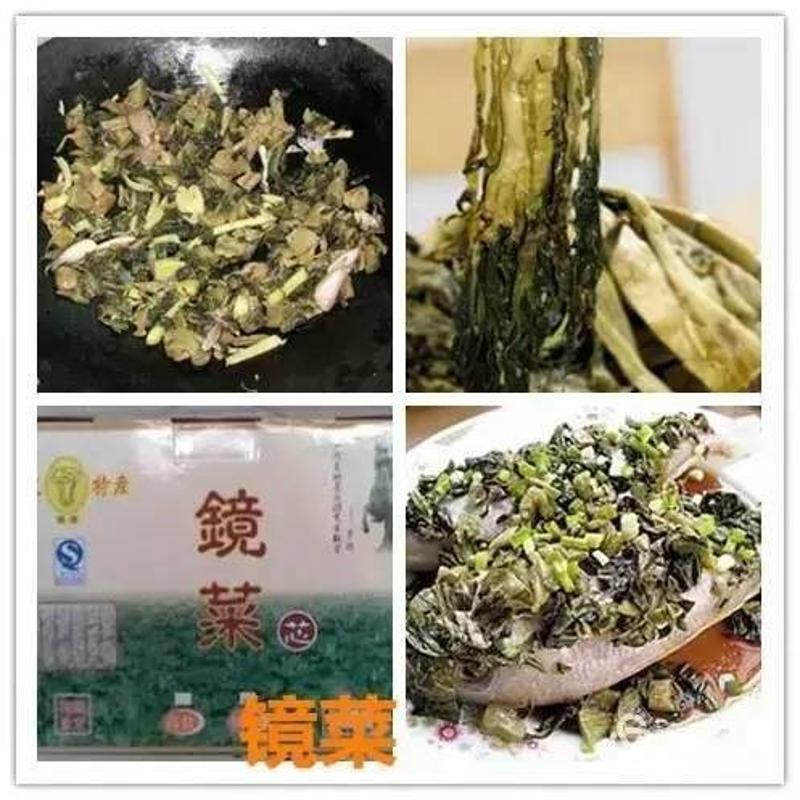

罗镜美食也独具特色,游客赞口不绝。

木薯

榄角

罗镜梅菜、罗镜花生更是享誉四方。

我不知道,故乡的山水能否拨动你的心弦;我不知道,故乡的味觉是否仍残留在你的心里。只希望故乡的云,飘到大洋彼岸……

编辑:Kk仔

图文来源:@风云

编辑整理:罗定广电新媒体运营中心

投稿/报料:1574123649@qq.com

快来抢沙发

快来抢沙发