陈瑞近 苏州博物馆里的“温情驻留”|2016中国艺术权力榜

图/杨曦

“

“现在博物馆的定义不同了,这里是终身学习的场所,各个年龄段的人都能在这里学到他们需要的东西。展览要有一个‘温情驻留’,让观众进来后能有美的感知。带着小孩来博物馆,千万不要问他,你看懂了吗?我们需要温情一点,让观众有能力去享受并体验艺术,给孩子及年轻人一种情感互动。”

“我们一年只做四个展,都做个展,基本不做联展。我们的办展要求特别高,苏博不是美术馆,也不是画廊,我们要做的是已在苏州乃至全国有影响的当代艺术家的展览,不是说某人很有潜力自己找来我们包装一番就推出去。我认为要把展览做好,说得清、嚼得透、记得住,就要坚持小而精的策展思路,理性地对艺术家的创作理念或者探索历程进行认知。”

“在中国,有些人甚至自己建立博物馆,买了一批文物赠给自己的博物馆,以实现避税,这说明我们的税法还不是很健全,或者说中国人太聪明了。”

“做展览并不是晒国宝,我们希望藏品成系列,藏品间互有关联,能够通过展览传达出一个思想。要想单打独斗,补充一件件藏品比较困难,一个真正的藏家所收藏的东西往往是成系列的,尽管每个藏家侧重点不同。”

——以上为本文节选

”

一窗一景,一门一山水。灰白简雅的苏州博物馆,早已成为这座江南名城又一道风景线。2006年,建筑大师贝聿铭设计的苏博新馆正式对外开放,这座萃取传统园林精髓的现代建筑吸引了众人的目光。

“十多年前刚开馆时,大多数观众冲着贝老的建筑而来,但作为博物馆,我们也要把它的使命发挥出来,我们一直在想怎样才能把展览做得更好。”

50岁的陈瑞近上系酒红围巾、下踩Adidas球鞋,心态颇为年轻。他谈吐风雅、思维活跃,从昔日苏博馆员到今日馆长,他见证了这座博物馆的成长与革新。在他的带领下,苏博自2012年起,以四年时间打造的“吴门四家”系列学术展赢得海内外一片赞誉。这座小小的地市级博物馆在2012年度全国一级博物馆(包括故宫博物院、中国国家博物馆、上海博物馆等)评估中排名第八,2013年的“衡山仰止——吴门画派之文徵明特展”更获当年“十大陈列展览精品奖”。

精致专业的展览水准背后是馆长的持续推进和坚持,春和景明,陈瑞近接受了本刊记者的专访,侃侃而谈他对苏州传统文脉的理解及对展览品质的把控。

陈瑞近原籍江苏昆山,1989年自南京大学考古专业毕业后分配进入苏博考古部门。“当时就是挖墓,挖别人家的祖坟,这工作做了十年。”

兴许受专业影响,他比别人更懂得坚持的意义。筹办“吴门四家”系列展时,四大家虽都是苏州人,但苏博馆藏极少(沈周三件、唐寅三 件、文徵明四件、仇英的作品一件也没有),整个展览必须靠借展作品撑起,对于一家地市级博物馆而言,这并非易事。身为馆长,他亲力亲为,锲而不舍地给海外博物馆写信。

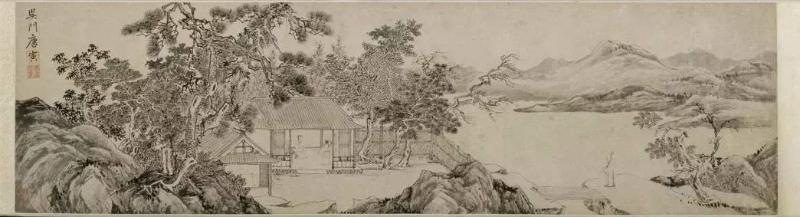

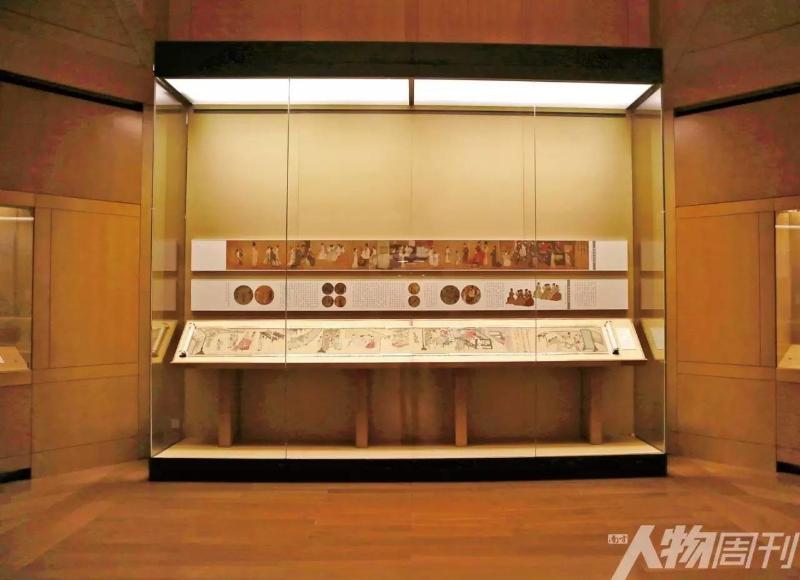

唐寅 贞寿堂图 卷 局部 故宫博物院藏

“这个过程很痛苦,我遭遇过明确拒绝和委婉拖延,但为了做成展览,我硬着头皮坚持。借展难度很大程度源于国外博物馆对中国博物馆展陈条件和安保措施的顾虑。我们向美国大都会艺术博物馆借了好几年,办沈周展时,我给他们发商借函遭到拒绝,他们说正在展览;第二年办文徵明展,我又给他们写信,希望借《拙政园景》册页,这件作品对我们很重要,但他们再次拒绝,回复说刚展过,书画有休眠期;2014年办唐寅展时,我依旧写信,他们竟还是拒绝,理由是不确定大都会收藏的唐寅作品是真迹。收到回信时,我很沮丧,但没有放弃,再次去信,恳切言明唐寅在苏州人心中的地位,或许被我的诚意打动,他们终于松口,在我们列出的五幅作品名单中挑了一件唐寅写给他朋友徐元寿的《致若容信札》借给我们。唐寅在这件信札中交待了自己平生的一些著作,这些著作后来并没保存下来,但通过它可以了解到这位书画大家在学术上的建树。”

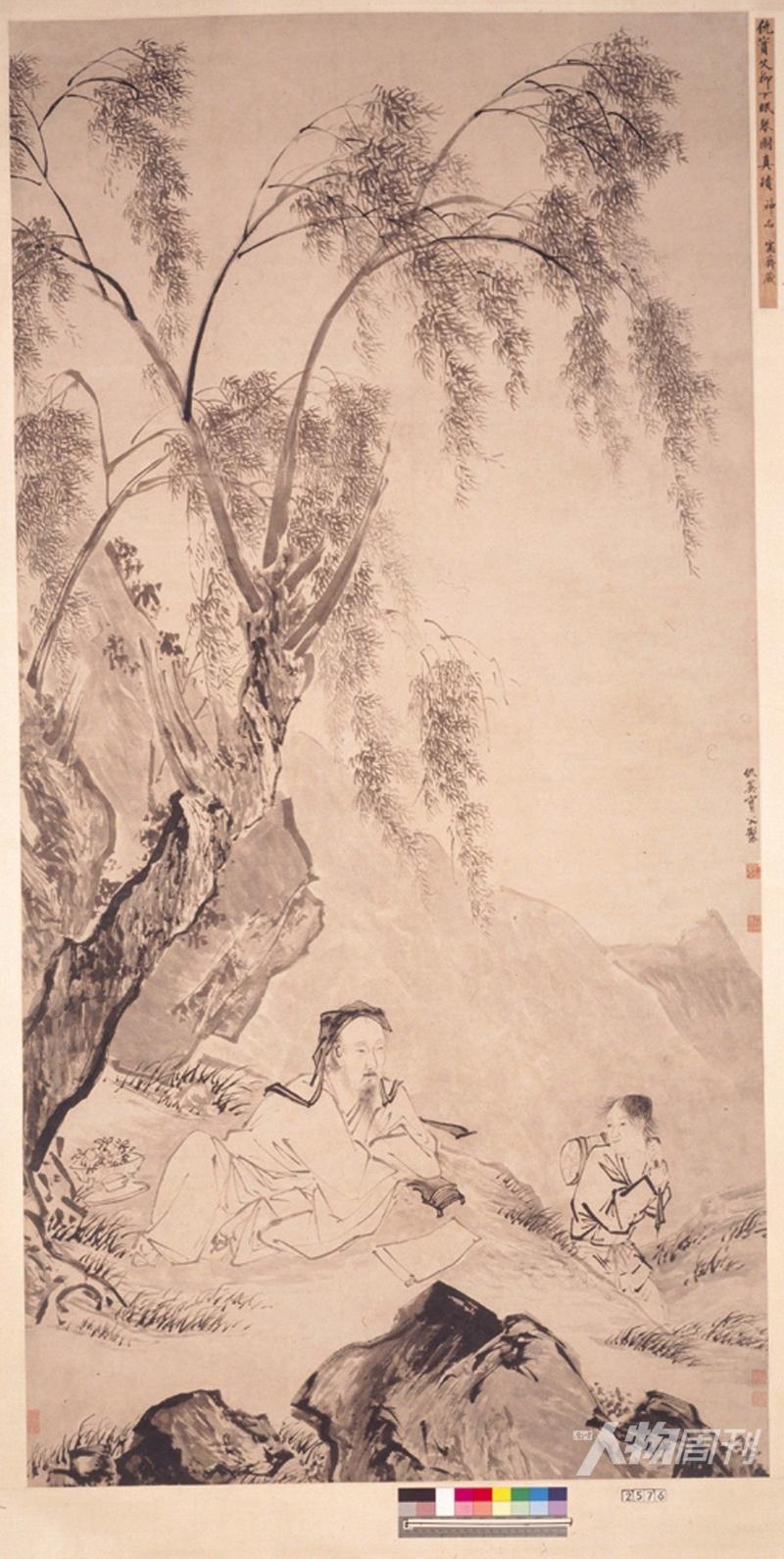

十洲高会——吴门画派之仇英特展 仇英 柳下眠琴图 轴 上海博物馆藏

1999年暂别苏博后,陈瑞近先后就职于苏州戏曲博物馆、民俗博物馆、文物保护研究所等单位,十多年后再次回到苏博成为管理者。接任馆长以来,他像苏博其他员工一样朝九晚五。“大多数时候在馆内,平常翻阅各种信息,看看人家馆长在做什么。我比较关注欧美的博物馆,会看《国际博物馆》杂志,还有微信上的一些文章,什么都看,我特关心特朗普在干些什么。”

美国大选期间,陈瑞近曾和大英博物馆亚洲部主任打赌,“他支持希拉里,我支持特朗普。希拉里老是摆着一副‘我代表精英阶层,就该选我’的嘴脸,这么长时间了,美国选民特想有所改变,冒出一个特朗普来,也许并不是他们所希望的,但总比希拉里好,他们选特朗普是因为不喜欢希拉里。大英博物馆的人还是属于比较精英阶层的,结果出来,赌输后对方还给我寄了一百块人民币。”

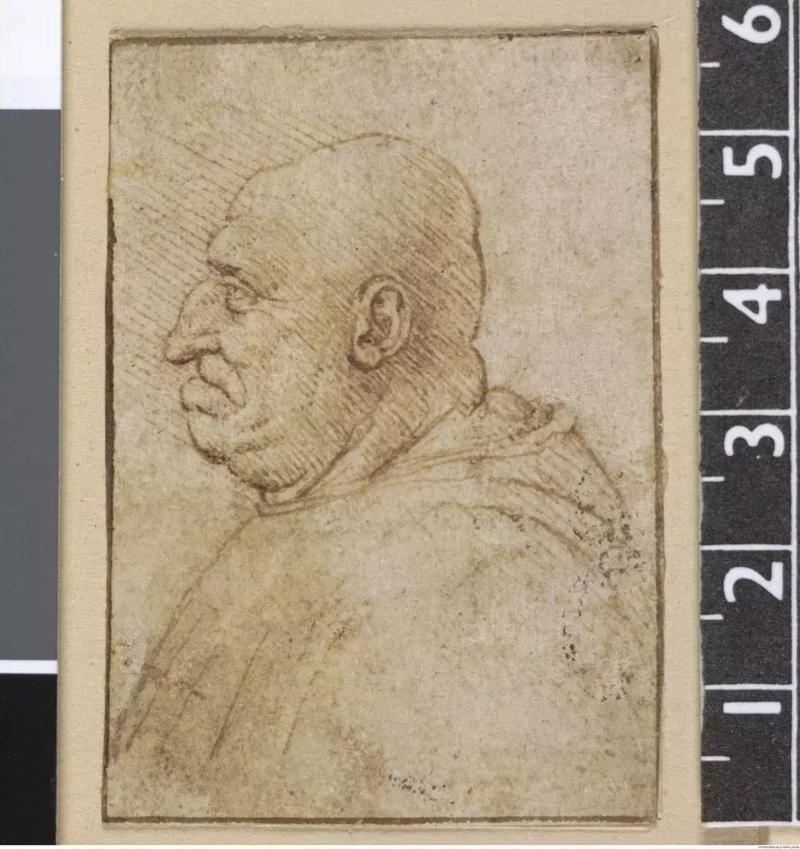

大英博物馆藏意大利文艺复兴时期素描精品展 A caricature of a bald-headed old man

大英博物馆藏意大利文艺复兴时期素描精品展 Drapery study for a kneeling figure

从打赌这件小事上,大约也能看出陈瑞近的办馆思路。“有人认为博物馆属于精英群体而非大众,这个观点我不同意。一个好的博物馆要打破‘高冷’形象,把观众感受放在第一位。做什么展,怎么做展,这些不再由博物馆单方面说了算,而是由公众需求决定的。如果标签上仅仅写‘二里头文化一期’,这对观众来说是冷漠的。在20世纪,观众是旁观者,他们怀着崇敬的心来到博物馆观赏;现在观众身份发生改变,他们是参与者,有时甚至是创造者。以前博物馆功能主要是三大块,藏品保护与管理、学术研究、陈列展览,现在博物馆的定义不同了,它首先服务公众,这里是终身学习的场所,各个年龄段的人都能在这里学到他们需要的东西。展览要有一个‘温情驻留’,让观众进来后能有美的感知。带着小孩来博物馆,千万不要问他,你看懂了吗?我们需要温情一点,让观众有能力去享受并体验艺术,最重要的是鼓励年轻观众成长,让他们成为博物馆的常客。我们的展览应该给孩子及年轻人一种情感互动,而不仅仅是知识灌输。”

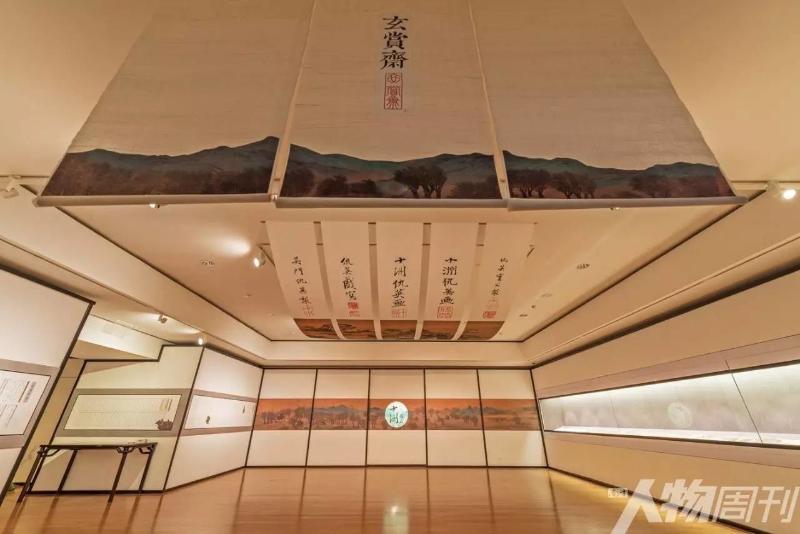

从“吴门四家”的传统盛典到当代艺术的全新呈现,古典人文与现代观念的对话形成苏博的独特性格。2016年新馆开馆十周年,苏博举办了19个展览为馆庆献礼,其中,以“蘇·宫——故宫博物院藏明清苏作文物展”、“大英博物馆藏意大利文艺复兴时期素描精品展”及“烟云四合——清代苏州顾氏的收藏”为重中之重。2016年底开展的“烟云四合”更是拉开了“清代苏州藏家”(顾文彬、潘祖荫、庞莱臣、吴大澂四大收藏家族)系列学术展的序幕,苏博一期一会的书画“饕餮”大展,再次令书画爱好者翘首以盼。

苏博的展览

要反映苏州的雅和柔

人物周刊:苏博的展览根植传统,成功体现了地域文化特色,你对苏州本地文化一定有所思考?

陈瑞近:对苏州而言,春秋五霸之一吴国建国是苏州历史上最辉煌的一段时间,但此后这里一直仅是诸侯国的一块领地,而且诸侯很少住在苏州,更没有天子在此长时间待过,这也是苏州地下大墓很少的原因之一。南宋以后,苏州开始真正发展起来,到了元代,苏州人容易投诚,当时侵略者什么人都杀,惟独妇孺和手工艺者不杀,所以那也是苏州手工艺发展的起始阶段。科举从隋代开始,直到清代,苏州共出了50位状元,其中5位武状元,45位文状元,这跟苏州人崇文尚礼有关,读书人能有出路。明代以后形成一种文人文化,苏州人的性格也发生很大转变,从原来能征善武变得很柔,很多在京城工作的状元,很少向皇帝直谏,除了一个叫申时行的官员。因为这种柔的性格,看多了斗争,很多人又跑回来,建个小园林,过过小日子,所以苏州最典型的地域文化特征就是文人文化,文人文化的最大特点是雅和柔。我们苏博很多展览,就是要反映出这种文人气质,做的东西要精、要雅,北方人那样宏大的展览我们做不了,况且我们地方也小,展览必须和我们的气质有关。

沈周 花鸟图 册 秋海棠 苏州博物馆藏

人物周刊:2012 年“石田大穰——吴门画派之沈周特展”展出海内外十余家博物馆收藏的沈周书画珍品,也是“吴门四家”系列展首个特展,这个特展的策展思路是怎么形成的?

陈瑞近:大多数人刚开始来我们博物馆是为了看建筑,对于展览评价并不高,我希望有所改变。以前在中国做展,更多趋向于用馆藏藏品,因为这样最简单,研究院对于自身馆藏最了解。但我发现,2010年前后,大家不约而同有了共识:展览展出的是不是自己的馆藏并不重要,重要的是如何把自己展览的构架做出来,完全可以借展来完成或丰富自己的展览。当时很多博物馆的概念中,借展很正常,但一般只借一两家的东西,做沈周展时,我们希望把它做好,做得有点味道,就向12家博物馆借了东西,像撒一张网捞鱼,不仅跟日本借,还和瑞士苏黎世博物馆借了沈周存世有确切纪年的最早一幅作品《为碧天上人作山水图》,整个特展内容涵盖访胜纪游、文会雅集、书斋别墅、寻访送别等,也比较符合刚才说到的地域文化性格,我们想把它做得更细致充分。

人物周刊:筹办“吴门四家”系列展,作为一个改革性举措,当时遇到哪些困难?

陈瑞近:很多。办沈周展时中日关系很差,“石田大穰”像日本人的名字,很多人比较担忧。但你看这一系列展览的名字,前面两个字是号,后面两个字是对他的定位,“大穰”表达的是大丰收的概念,当时让改名字,但我们还是坚持用了这个名字。我们做学术研讨会的时候,很多日本专家还担心他们过来以后会发生什么人身意外。

2015年“十洲高会——吴门画派之仇英特展”,借展是有一定难度的。我们挨个单位打电话,有的甚至打了好几通电话,有的我要亲自到别人的单位去和对方馆长谈判,因为仇英的东西基本都是一级品,各省、各单位出借一级品比例有规定,假如我借某个博物馆的两件仇英作品都是一级品的话,就很困难。(那怎么解决呢?)上海博物馆当年希望展出《清明上河图》,故宫一开始不肯借,因为这幅画除了回过“娘家”辽宁博物馆外,就没去过其他地方,上博最后怎么借到的?他们说馆长带着去喝了一顿大酒,然后就借了回来。(笑)

十洲高会——吴门画派之仇英特展 仇英 柳下眠琴图 轴 上海博物馆藏

人物周刊:借展并非易事,向国外博物馆借展,资金也是个问题吧?整个系列展中,保价最昂贵的是哪件作品?

陈瑞近:国内兄弟馆还好商量,国外藏品仅保费就贵得令人咋舌。四家画作历经600年后辗转重回故里,是笔巨大的费用。“衡山仰止——吴门画派之文徵明特展”上,我们跟美国檀香山艺术博物馆借的《虞山七星桧图》保价极昂贵。沈周展时我们提出申请向他们借展,但当时遭到拒绝。到了第二年,他们同意出借,说免去我们的借展费,给他们一个保价就好,得知免费借给我们,我们刚开始还很开心,但一看价格傻眼了:是不是币种搞错了,还是多写了一个零?估价4500万美金!

我们一面向市政府申请追加经费,又与保险公司商谈是否能减免部分保费。我们跟保险公司说,这是一件弘扬中华文化的作品,你们没做过这么高规格展览的生意,完全可以当作成功案例,又介绍说我们安保特别好,基本不会出问题……为什么签协议要那么长时间,因为我们各类事情都要谈,讨价还价,像买菜一样。第三年办唐寅特展,分管财务的副馆长得知美国大都会博物馆同意借展后万分紧张,冲进办公室,提醒我要首先确认展品价值,测算保费!

衡山仰止——吴门画派之文徵明特展

中国的展览做得不差

但细节、吸引力还不够

人物周刊:苏州博物馆最早和海外交流合作是什么时候?

陈瑞近:第一个案例是我做的,当时还是小伙子。第一次是出去,而不是进来。那是1992年到日本的博物馆做苏州博物馆馆藏精品展,此前我们从没出去过,也不知道整套程序怎样,而且日本人还特别讲究。那时我才毕业两年,啥也不懂,碰到问题就问,所以很痛苦。我记得很清楚,一开始跑到上海博物馆,我问,保险要估价,怎么个估价法。那时接待我们的是汪庆正馆长,他说世界上有两大拍卖行,一个佳士得,一个苏富比。我都没听说过,回来就查那玩意儿,那时也没电脑,查得可烦了,到处打电话去问人家。九几年打电话也不方便,终于在省文化厅办事处处长那边问到了,想着去跟那两个拍卖行联系。

后来才知道,汪庆正只是表达一种意见,根本就请不到两个拍卖行的人来给我们估价,后来请了北京故宫、上海博物馆的两位专家到我们单位做了估价。那时还要用电脑打印出跟日本人草签的合同,我还专门去问了下,按照国家文物局的规定,这东西要用几号字体,但打出来可难看了,我觉得怎么是这样子的?!

人物周刊:这些年你自己参观海外博物馆时,有没有什么特别的感受?

陈瑞近:上次我们去华盛顿史密森学会的一个博物馆,它在美国相当于我们的国家博物馆。我对这个馆的陈列蛮有感触的,展览讲美国发展历史,美国时间并不长,不像我们这样宏大,可以撑起大展,但他们以美国总统为线索来讲述,看完你觉得这就是美国的历史,尽管总统占有很高地位,但最后还是宣扬美国的自由民主,体现了这个国家是有制度保障的。它从一个个小点来讲,但看完后你就可以大致了解美国的历史,挺有意思的。实际上,中国现在的展览做得不差,但和他们比,细节、吸引力还不够。

人物周刊:2016年“大英博物馆藏意大利文艺复兴素描精品展”吸引了国内不少观众,两边关于文物展出、保护的法案有所不同,沟通过程中有没有遇到困难?

陈瑞近:事实上,我们和大英博物馆谈了近两年,因为这是我们第一次合作,互相对对方条款都要了解,每项都要搞清楚。最主要的是,国外博物馆有国家赔偿,例如,展品在运输过程中遭遇损坏,对方国家会有一个经费赔偿,这在西方国家是政府对文化的一种补贴,但中国没有,所以我们只能靠买商业保险,这样就会产生比较高的保价。这次大英博物馆的展览,展品估价共计七亿多人民币,我们大概要付五十多万的保价。

还有版税方面,我们本来想开发一些文创产品,但大英馆提出,每件商品都要收取8%的版税,包括我们出版的图录。这个展览仅做三个月,我们不一定能把成本收回,考虑到成本核算问题,外加我们还需要向国家文物局申请批文,所以就把文创产品的开发这一块删了,包括出版图录,我们也是采取免费赠阅的形式,最后展览跟版权就没关系了。

现在我们和加拿大安大略皇家博物馆在谈“烟云四合”之后的吴大澂展的协议,要向对方借28件玉器,这并不是我们的所有展品,但因为我们的图录包含了这28件玉器,所以对方要向我们收取版税。图录定价328块一本,对方要收取9%,我认为是不合理的,它才占其中几件展品,该如何计算呢?我跟他们提出,这是四年期的展览,比如今年印2000册图录,不一定能卖完,后面可以继续卖,因为整个展览是延续性的,但对方希望这个展览结束就停止销售图录,只允许我们在展览期间销售。这样的话,又要和他们谈。

六如真如——吴门画派之唐寅特展

人物周刊:苏博近年与海外博物馆的交流愈发频繁,除了借展沟通过程中的文化冲突,海外博物馆的整体运作机制上有没有值得我们借鉴的地方?

陈瑞近:除了刚才说的国家赔偿,我们国家文物捐赠、赞助减免税方面的执行情况并不理想。美国企业给博物馆捐了一笔钱或一批文物,按照美国税法,政府可以对企业的税收进行减免,但我们这边执行上有些问题。比如,这次有企业给我们基金会捐了一百多万,按照税法,它可以享受减免税优惠,但整个手续的申办非常困难,涉及财政局、税务局等多个职能部门,而且通过率很低,整个大环境不太支持这样的减免税行为。不仅如此,这里面涉及到很大一个问题,假如个人或企业向国有博物馆捐赠资金,按照规定,这钱是给财政的,因为整个单位都是国家的,这是另外的收入,自己也不能用。个人或企业给博物馆捐赠,对方是捐赠者,对博物馆作出贡献,博物馆理应视他如恩人,但实际上,对于博物馆来说,这钱给与不给和博物馆一点关系都没有,所以博物馆没有积极性。对个人或企业而言,除了享受收入捐赠名录的待遇外,其余任何东西都没有,这让双方都缺乏积极性。一些人捐赠文物以后,为何得不到减免税优惠?国外是两边都得益。

在中国,有些人甚至自己建立博物馆,买了一批文物赠给自己的博物馆,以实现避税,这说明我们的税法还不是很健全,或者说中国人太聪明了。

把收藏当作生意的人

不是藏家,是文物贩子

人物周刊:2016年下半年开展的“烟云四合——清代苏州顾氏的收藏”可谓“吴门四家”系列展后的重头戏,“苏州清代藏家系列学术特展”的构思是如何开启的?

陈瑞近:2013年做完文徵明展,我们就在考虑“四家”系列展后做什么,还要和苏州地域文化特征相符。既然做了明四家,是不是接着就该做清代了?文徵明展那段时间有股收藏热,当时我们就想做一个藏家系列,清代苏州的藏家该是最有名的。藏家展其他博物馆也做过,南京博物馆做过庞莱臣,上海博物馆做过吴湖帆,但我们想做一个家族、而非收藏家个展,想表达家族几代传承及收藏过程中如何丰富其收藏成果和理念。

人物周刊:做这个系列展也是想对收藏的概念有所界定?你个人对收藏作何理解?

陈瑞近:现在国内搞收藏的人很多,但在我的理解中,真正的藏家是为了收藏而收藏,为了自己的爱好,再从爱好上升到对文物的保护,这样真正的藏家并不多。我刚参加工作时,正好赶上南洋宾馆改造,那里原是辛亥革命元老何澄何家的地盘,革命失败后他曾定居苏州,后因各种原因,何家解散了。我印象很深,当时南洋宾馆挖地,要把原来的花园挖开,何家后人得知这一消息就从南京赶来苏州,说他们何家抗日战争时还有很多东西埋在地下,南京博物院也跟着一起过来,当时我刚进苏博考古部,跟着一起去了。事实上,经过文化大革命、改革开放那么多年,很多建筑都变样了。那个老太叫何泽瑛,她想了很长时间,一直走来走去,后来定在某个地方,挖下去,果然有个坛子,密封得很好,打开后发现72方印章,里面很多鸡血石、田黄石,都是非常名贵的石头……我印象很深。你想,过去几十年了,环境发生大变化后她还能回忆起东西埋在什么地方,说明她对这批东西非常有感情,而且她是何家人,她要带走挖出的那些东西完全可以,但她悉数捐给了南京博物院,这事让我对藏家肃然起敬。这是真正的收藏家。

现在很多藏家是把收藏当作一门生意,或是掺杂了别的目的在里面。当年的藏家也会把东西卖掉换取新东西,任何藏家都会更新藏品,这很正常,但他们还会为了某件体现中国文化的东西,不惜一切代价设法从别人手里弄过来,最后,很多藏家把藏品全部捐给了国家。像潘氏家族大部分捐给了上博,顾氏、吴氏家族也捐了不少,我们希望给现在的收藏家树立榜样。藏家没有义务一定要捐给国家,但我认为把文物捐给国家是对文物最好的保护,也是文物最好的归宿。对藏家本人来说,他们已经拥有过了,而且生命苦短,只能拥有一小部分时间,他们应该明白这一点,假如只把收藏当作生意,那就不叫收藏家,那叫文物贩子。

人物周刊:梳理这批苏州清代藏家的故事,有什么让你颇为感触的展品背后的历史?

陈瑞近:从国家图书馆借来的《古今杂剧》很有故事。传说顾家古籍善本秘不示人,傅增湘先生去看了顾家东西后写下《顾鹤逸藏书目》,这才把顾家古籍收藏公之于众,但事实并非如此,古代藏家只会让真正喜欢这些藏品的朋友看,这是朋友间的一种交流;如果是官员想看,他们也会有藏品让他过过目,但主要还是看对象的。

当时有个痴迷中国文化的日本人岛田翰,他到了顾鹤逸先生家看了这本《古今杂剧》就借回去了,随后又带到日本。岛田翰也向日本的博物馆借了些东西,此事导致他后来入狱并且丧命,最后这本书辗转到了一个书店,被罗振玉先生买回来捐给了国家图书馆,我觉得这是一件非常能说明问题的东西,反映了各人对《古今杂剧》的态度。岛田翰是痴迷,以至不惜代价窃书,顾鹤逸因为这件事,此后除了傅增湘先生这种真正喜爱的,其他人都很少再让看他收藏的古籍了,而且他的日记后面不再出现关于这本书的著录。对他来说,这是件让他非常伤心怅惘的事情。但对罗振玉先生来说,看到这本书如获至宝,他又把它带回中国,说他功德无量也不为过。这本书反映了不同学者对于古籍文物的态度,这让我感触较深。

赵天裕柯九思等 七君子图 卷 局部 苏州博物馆藏

人物周刊:提及扩充馆藏的问题,你曾提出过“收藏藏家”的概念?

陈瑞近:这个概念我可能在中国说得比较早。现在大家已达成共识:做展览并不是晒国宝,我们希望藏品成系列,藏品间互有关联,能够通过展览传达出一个思想。要想单打独斗,补充一件件藏品比较困难,一个真正的藏家所收藏的东西往往是成系列的,尽管每个藏家侧重点不同。所以我们要和藏家做朋友,希望对方以后能把整批、成系列的东西捐赠或出售给博物馆,这对博物馆丰富藏品、保护文物是非常好的方法,也是我们做藏家系列展的一个出发点,我觉得这是提供给真正的藏家的一个平台,包括我提出“收藏藏家”,说不定以后也开始做现当代这些藏家的展览,他们真正收藏得好的,我们博物馆可以提供给他们一个展示空间。

当代艺术家必须为苏博创作一次

人物周刊:苏博新馆的现代艺术厅专做现当代艺术展览,你们目前收到多少当代艺术家的申请?艺术家和展览主题的选择上有何要求?

陈瑞近:我手头有六七十个申请,但我们一年只做四个展,都做个展,基本不做联展。我们的办展要求特别高,苏博不是美术馆,也不是画廊,我们要做的是已在苏州乃至全国有影响的当代艺术家的展览,不是说某人很有潜力自己找来我们包装一番就推出去。市面上“被做展览”的情况很多,我希望选择有代表性的艺术家,而不是做一些应酬的展览。

我认为要把展览做好,说得清、嚼得透、记得住,就要坚持小而精的策展思路,理性地对艺术家的创作理念或者探索历程进行认知。我们给苏博观众展示的是古代艺术和现当代艺术之间的传承。所以,我对现当代展的要求是,所做展览必须和苏州的地域文化相融合,和我们的建筑相呼应,不能是巡回展。

人物周刊:有没有大牌艺术家被你们婉拒过?

陈瑞近:有,比方展望老师,我很喜欢他不锈钢材质的作品,但和苏博展厅不太融合,他自己也来看了好几次,后来商量下来还是觉得暂时不做。

人物周刊:这次彭薇个展“我想起了你”是怎么促成的?

陈瑞近:我曾到她的工作室看过,觉得她的画有点意思,她从传统绘画中提取了一些元素,这些元素都经过她自己的想象重新表达出来,还原了中国文人画的一种感觉。很多时候,这代表了馆长的一种判断和喜好。至少对我来说,我觉得我的判断还是很准的,她的画里有一种细腻的感觉,又有文人画的韵味,很适合在苏州展出,她的展览确实让很多观众感到惊喜。

人物周刊:彭薇个展之后还会展览哪些艺术家的作品?

陈瑞近:潘公凯、接着是李华弌……实际上2019年的都已经在排了,这也是让艺术家有充分准备。我们要求艺术家至少有一年的准备时间,他们可以拿自己以前的代表作,但不能全拿旧作,必须为苏博创作一次。

本刊记者 李乃清 实习记者 孔德淇

编辑 翁倩 rwzkhouchuang@126.com

快来抢沙发

快来抢沙发