蛮拼的!这群“后生仔”为汕头小公园提出改造方案

夜幕低垂,从空中俯视汕头小公园开埠区,一个金色的原点格外醒目。

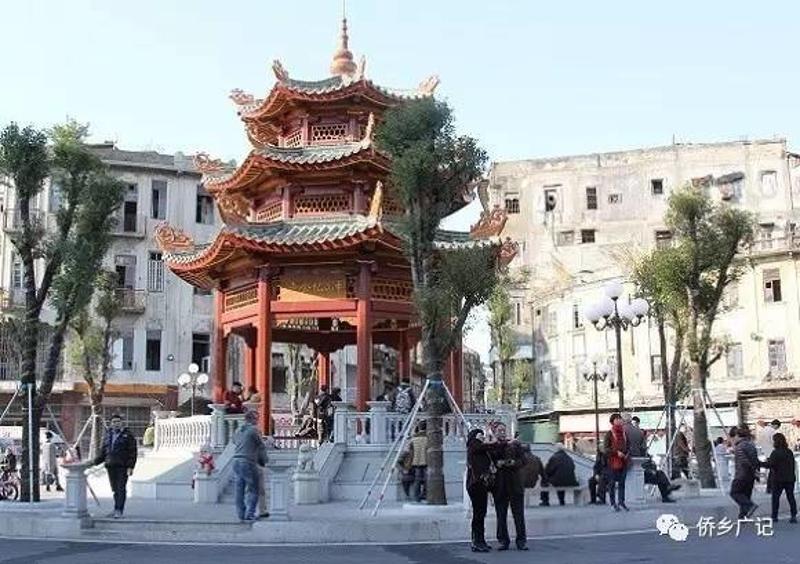

今年年初,中山纪念亭重新修缮后对外开放,以此为中心,周边的民国骑楼与老街都增添了新的生气。在海内外潮人的朋友圈中,纪念亭和“小公园”一跃成为“热门IP”。

重建后的中山纪念亭在夜色中光芒四射,照亮整条老街。

针对小公园开埠区这一“汕头人的精神家园”,汕头市出台了一系列保护性举措,包括制定保护规划、开展修缮试点等。

民间也积极响应:不论是重建中山纪念亭,还是试点修缮沿街民国骑楼,主要资金都来自企业捐赠。一批以在校大学生为主的汕头籍年轻人还自发组建了“工作坊”,对中山纪念亭旁被拆建区域提出改造方案。

开年以后,汕头小公园开埠区人气持续高涨。

1

小公园又热闹了起来

家住汕头市金平区的纪先生,现在下班后时常会到小公园附近散步。在他的印象中,小公园很久没有这么热闹过了。

变化要从今年开始说起。元旦夜,按照82年前原始图纸修复的中山纪念亭亮起了灯光,一时刷爆了海内外潮汕籍华人华侨的朋友圈。1月8日,厚重大气、全木结构的中山纪念亭正式对外开放,人气骤升。

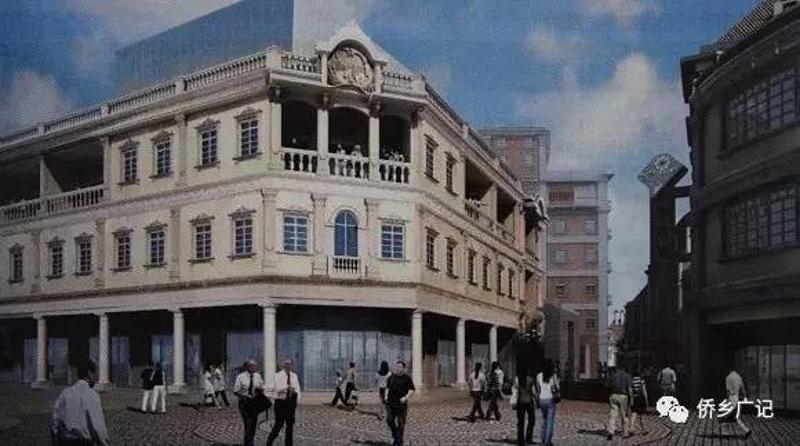

小公园西堤路旁,修缮完工后的四栋民国骑楼美得令人惊叹。

而在车水马龙的西堤路一侧,修旧如旧的四栋百年老骑楼流光溢彩,中西合璧的迷人风采吸引路人驻足围观。

如今,小公园一带已成为汕头市区人气最旺的区域之一。

翻开任何一本介绍汕头风貌的书籍,“小公园”这三个字必然占据重要篇章。这片以中山纪念亭为中心的街区,曾是汕头老城的核心地带。大批潮汕籍和客籍华侨,都是在此登上红头船后出洋谋生的。他们出海前看到的最后一幕故乡景象,便是小公园这片繁华的商埠。

然而,自上世纪八九十年代起,随着汕头城区扩张,城市中心不断东移,小公园片区逐年冷清,甚至成为了“破败”的代名词。

汕头小公园街区承载着厚重的城市记忆。

小公园片区内,一些百年骑楼在岁月里破败,鲜有人问津。

在各级党委政府的重视下,汕头小公园片区的保育活化工作自2016年以来进入了加速期:《汕头经济特区小公园开埠区保护规划》进行公示,首次明确了小公园片区的范围及保护大体细则;本土热心企业踊跃捐资,开展骑楼试点修缮,将小公园开埠区的保育活动工作推进到实操阶段;在小公园开埠区周边,多处历史建筑修缮完工后活化为专题博物馆,从多个角度展示汕头埠的历史。

其中,始建于1934年的小公园中山纪念亭,此番已是第三次重修。出资出力的,是某木业公司的老板黄茂雄。他说,这次重修完全还原了中山纪念亭始建时的尺寸和工艺,尤其是木结构部分,采用了中国传统的榫卯工艺。亭子重修后为小公园片区带来了持续人流,仅春节假期期间,便有30万游客到此参观。

今年,小公园开埠区修复改造首期工程列入省重点建设项目之一。目前,工程立项、融资等前期工作已基本完成。

2

一群年轻人的自发行动

小公园激发了汕头年轻一代的“爱城情结”和自发行动。

2月12日,在汕头老邮电局骑楼下,一场“新春废墟改造工作坊成果展”吸引了不少过往市民和游客的目光。虽然只有大半天的展览时间,展出的也只是10多块简易展板,但这却是一群汕头青年在调研走访后对小公园开埠区改造的思考成果。

汕头山水社对小公园亭旁空地提出改造设想,相关方案在汕头老邮电局骑楼下展出。

就读于广州大学建筑与城市设计学院的林仰乐是此次调研活动的负责人,他说:“就我个人而言,汕头是一个具有温情底蕴的城市。我们很欣喜地看到小公园片区在中山纪念亭修复后重新热闹了起来。很多老人家都说,现在小公园的氛围和当年汕头埠繁华时差不多。”

“政府把小公园亭旁周围圈围多年的原升平路及‘四永一升平’片区拆开,打通了升平路,并在升平路两边的空地上设置临时停车场,我们几个认为,这片作为临时停车场的‘废墟’,未来或许会有用处。”为此,林仰乐和10余个年轻人一起,组建了“新春废墟改造工作坊”。

湖北美术学院研究生郑永昌是此次调研的参与者。他说:“根据《汕头小公园开埠区保护规划》,未来中山纪念亭周边空地将作为商业用地,但没有具体明确,这就给了我们一个设想的空间。”

从2月6日至11日,他们以中山纪念亭为圆心开展了一系列调研走访活动,了解到这片空地原先的历史,以及市民、游客等对于这片空地的需求,并形成了4个保育活化方案,而后在骑楼下进行展出并与公众交流。

汕头山水社成员向市民和游客介绍改造设想方案。许端阳 摄

郑永昌介绍,根据调研,中山纪念亭周边居民和商户主要关心自己的生活在改造中会受到什么影响,如会否增加景观绿化、健身场所等等,而游客更多考虑的是设施的配套,他们希望在小公园片区尝到更多地道的“汕头味道”,如特色小吃等。

值得一提的是,工作坊提出的部分意见和设想得到了汕头市城市规划设计研究院高级规划师陈群汉等专业人士的肯定,成员还受邀到汕头城乡规划局交流。

在郑永昌看来,保育老建筑不单单是为留住建筑艺术本体,也是为培养当地民众尤其是青少年在文化历史传承中的“惜物”意识。

3

“一起为老市区做些事情”

“新春废墟改造工作坊”的背后,是一个名叫“汕头山水社”的民间志愿团体。目前该组织的核心成员有12人,均为关注老市区复兴的汕头籍青年,分布在全国各地,大多都是就读于建筑及人文相关学科的在校大学生,多年来致力于汕头老市区历史建筑的调研与保护。

在汕头山水社成果展现场,市民与年轻人交流旧城保育意见。

复旦大学在读博士生黄显是汕头山水社现任社长。“汕头这个名字就是山加水。”她笑着解释社名。

“高中起我到广州上学,开始发觉潮汕文化有不少独特之处,于是逐渐对中山纪念亭这一汕头的地标和周边的骑楼、洋楼等产生了兴趣,在网上结识山水社的朋友之后,觉得可以一起为汕头老市区做些事情。”黄显说。

潮汕文史研究学者、潮汕历史文化研究中心研究出版办公室副主任曾旭波是汕头山水社的顾问。他介绍,早在2012年8月,汕头山水社便迈出了本土文化保育的第一步:出品由本土青年摄影师拍摄的《鮀城札记》系列明信片,介绍汕头老市区的风土人情。

在曾旭波看来,这群年轻人虽未曾亲历过小公园的辉煌岁月,但对老城保育改造有着自己的兴趣及看法。他们的行为带有自发、公益的特性,纯粹出于热爱、兴趣和反思,背后是一种对汕头老城保育的文化自觉。

中国华侨历史学会副会长、暨南大学华侨华人研究院教授张应龙提醒,汕头市区还有其他历史文化地点,还有乡村的历史文化保护区,这都需要汕头山水社之类的民间组织来协助参与。

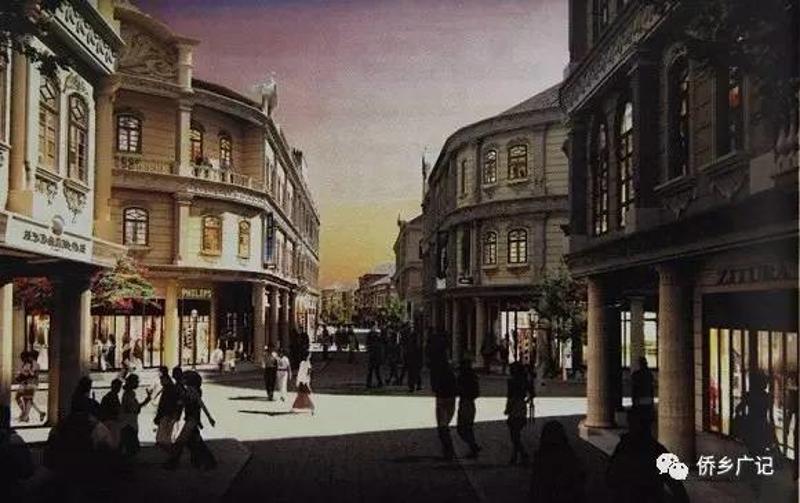

未来,小公园片区将以商业步行街的形式,结合骑楼群改造升级,营造出浓郁的商业氛围,重现“百载商埠“的繁华景象。

汕头籍学者、广东历史学会常务理事李宏新则指出,文化意识是文化保护的深层动力和根源,政府和民众只有在共同的文化意识基础上进行文化保护工作,才能够做到真正的保护。“几乎每个寒暑假,山水社都会回到汕头老市区开展调研,成为小公园开埠区内年轻而又熟悉的身影,而原先对他们表示不理解的阿姨、阿伯,也逐渐接纳了这群热心的‘后生仔’,这就在社会上形成了正确的价值导向,使得汕头老街保育活化的意识越来越深入人心。”

文字|龚春辉 胡良光 许端阳

图片|龚春辉(署名除外)

编辑|龚春辉 实习生 吉微

校对|曹柏英

快来抢沙发

快来抢沙发