你爱的佛山景点有机会上荧幕!“广莱坞”影视取景点即日起征集

爱耳日特辑|她们倾注耐心,为听障孩子推开“希望之窗”(附小贴士)

在一个普通的午间,佛山阳光明媚。一群3-4岁的孩子面向黑板围坐着,他们戴着助听器,正跟老师“咿呀学语”。

此时,一对年轻父母的到来打破了教室的宁静。“妈妈!”3岁半的小男孩跳跳(小名)从小板凳上站起,一眼就认出了自己的妈妈。

一句看似平常叫唤,瞬间击中这对父母的情感软肋。从孩子一句迟到的“妈妈”中,他们看到孩子的转变,一直悬着的心也放了下来。

“我跳跳终于能认出我,能叫我妈妈了!”这位母亲紧紧地抱着陈老师,脸颊上留下点点泪印。跳跳在爸爸的怀内,好奇地望着周围的一切,并没意识到这个“质的飞跃”。

这是5年前发生在佛山市听觉语言康复中心(下称中心)的一幕,也是特教老师们的平凡一天。事实上,类似的故事还有很多。但最让特教老师们感动的,是孩子的转变和成长。

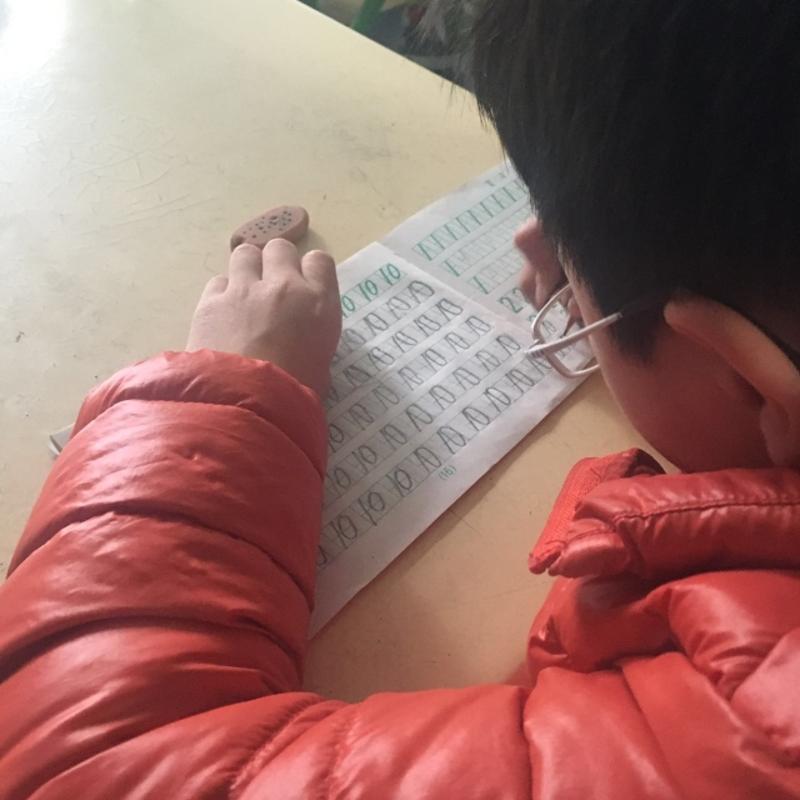

特教老师们反复指导、反复正音,一群听障孩子学会了开口说话,开始认识这个世界。经过3年学习期,孩子们懂得了唱歌跳舞、读书写字,中心95%的学生顺利入读普通小学。

特教老师就像园丁,用耐心与真诚守护着“迟开的花朵”。也是她们倾注的真诚与耐心,为听障孩子们推开“希望之窗”。

◎“不能只教孩子说话,还要带他们认识世界”

听不清、听不懂、不会说,成听障儿童最大的学习障碍。如果任由孩子不说话,忽视问题,那么将错过他3-6岁的学习黄金期。

特教老师正是听障幼儿的指路人,陈老师就是其中之一。陈老师执教20多年,是中心年资较高的特教老师。每天她的工作比较紧凑,早7点半上班,晚6点半下班。

除了要照顾幼儿的起居饮食、教他们读书写字,她还得看紧孩子的身体状况。而更重要的,当然是教孩子开声说话。

每个初到中心的听障孩子,一般不会跟其他小朋友说话。教吐字、教发音,陈老师每天的“必修课”。“一开始教孩子说话,我们会从发音开始。”陈老师说,孩子学会说话的第一步,就是要教懂孩子如何活动舌部、口腔,让他们找到发音的感觉、知觉。

学习咬字发音,平常的孩子练习两三次后,一般都能把握要领,但听障孩子需要听上百次才能找到感觉。听障孩子从不懂发音到懂发音,这过程非常艰难。可陈老师还是不厌其烦,一遍又一遍地耐心教导。“我一想到孩子的听力障碍,就觉得应该更负责任地教。”陈老师说。

走进教室,你会发现墙上布满贴图,这是老师们教孩子们理解事物的“小法宝”。借助图册,孩子可以一边看着图案,一边学发音。陈老师说,教孩子认字并不简单,比如教“红绿灯”,在面对面跟孩子演示如何发音的同时,还要反复提醒“红灯停”“绿灯行”的规则。

“不能只教孩子发音,还要带他去认识世界。”陈老师说,每个听障孩子跟普通孩子一样,拥有平等的机会成长。只要耐心地引导他们,听障孩子才能成长更多、全面发展。

◎“孩子的成长与变化,让我们最感动”

最让特教老师们感动的,当然是听障孩子们的进步。这一点,陈老师也非常认同,而最让她印象深刻的是跳跳跟莹莹的故事。

跳跳来自深圳,2012年来到中心做康复,当时的他还没到3岁。陈老师说,跳跳并不是不会说,而是发音不清晰,也不理解每个词语背后的意义。“他见到人就喊‘爸爸’‘妈妈’,很多词语的意思都混淆了。”老师们思考,既然跳跳不理解声音,那就教他通过声音去理解词语。

起初,跳跳的父母并不放心幼子留在佛山学习,在中心附近租房,每天接送照顾孩子。但之后他们发现,特教老师有方法、有爱心、有耐心,孩子能在老师的独立教导下得到成长。因此,就让孩子寄宿康复中心,夫妻二人每个月到佛山探望他。

不到半年的时间,跳跳进步很大,能准确认出爸爸、妈妈最让跳跳的家人惊喜,也因此发生文章开头的一幕。经过3年的学习,跳跳顺利回到深圳上普通小学。现在,他正入读小学二年级,跟普通小朋友一样开展新生活。

听障孩子莹莹的成长,也同样感动特教老师们。当时,还剩下8个月毕业的莹莹突发家庭变故——父亲意外去世,家庭唯一的经济支柱倒了下来。

莹莹一向乖巧好学,却突然面临退学危机。莹莹的事牵挂着中心教师们的心,大家自发组织捐钱献爱心,直到莹莹完成康复学习。

每年的8月20日,中心都会召开毕业典礼,送孩子们升读普通小学。在去年的毕业典礼上,莹莹回来做小主持。在台上的莹莹阳光、自信,语言表达能力非常好。“如果莹莹当时中途退学,她肯定不像现在机灵。”陈老师说。

◎给听障儿童家长的3条康复贴士

支招嘉宾:佛山市听觉语音康复中心主任 谭少珍

贴士1:孩子确诊听力障碍,先不用发愁

医院确诊有听力障碍之后,建议家长先不要担心。有些孩子之所以出现听力障碍的情况,其实是内耳有局部损伤。他的中耳、外耳蜗后神经传导通道基本上没有问题,这就有了康复的希望。

以佛山市听觉语音康复中心为例,经过1-3年的康复训练后,中心的95%以上的听障孩子能进入普通小学就读,他们的听力可以达到正常人的80%以上。

贴士2:

及早给孩子配戴助听器,到专业康复机构寻求帮助

孩子被确诊有听力障碍后,应该遵循“早发现、早配机、早治疗、早康复”的理念去行动。首先,为听障孩子配上合适的助听器。然后,带孩子到专业的康复机构为孩子做精细化听力检测。

此外,家长的康复意识一定要强,别以为戴上助听器就了事,不用做康复。一定要带孩子到专业的康复机构学习,让老师们带着上康复课。

贴士3:

放下心理包袱坦荡面对

给听障孩子康复信心

目前,社会上存在一种偏见:有听力障碍的人就是残疾人。有家长不承认自己的孩子有听力障碍,有问题不给孩子配戴助听器,不给他做听力补偿;或者怕别人笑话,外出给孩子摘下助听器。这样情况只会越来越严重。

如果家长都接受不了问题,无法放下心理包袱,孩子又怎样去积极面对、排除心理障碍呢?

其实戴助听器并不可悲,因为这只是解决问题的一种手段。作为家长,最重要的是把孩子培养好。其中,家庭教育就非常重要,引导孩子正常成长是其中一个方面。

对听障孩子成长、发展而言,家长要多加耐心,别把孩子当作残疾人来看待。从小给孩子自信,也让自己慢慢接受事实,把听障孩子看作正常孩子来教育,给他德智体美全面发展的机会。

【撰文】肖阳 夏小荔

快来抢沙发

快来抢沙发

e7223e37-b733-4cda-979f-024000d47cef.png)

c5b1cd23-605d-4f7a-8223-e385dae129b4.jpg)

55232ef1-d023-471c-b92c-295419fe3773.jpg)

9f349586-53c9-4b9d-8ce5-dd987a724ba8.jpg)