国家级非遗千角灯在东莞首开传习班

叶林波:传承工艺半世纪,退休后成立藤草文化博物馆

讲述人:

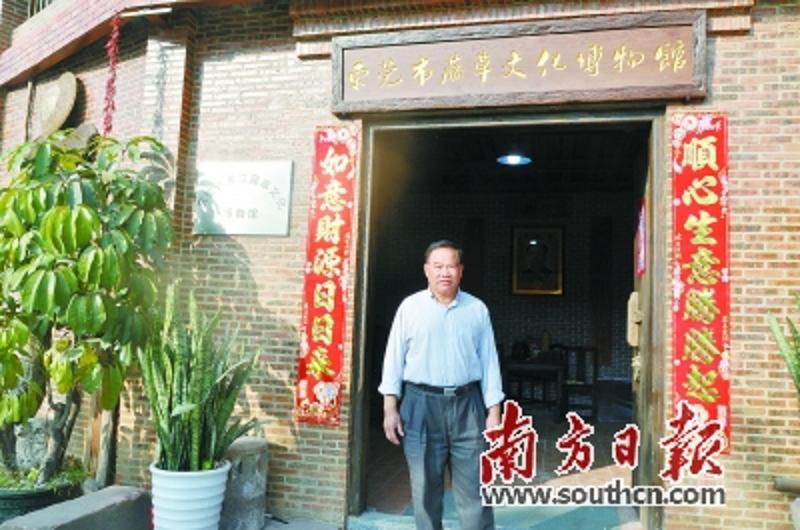

叶林波(1979年开始进入藤器制造行业,成为黄江首家藤器厂的工人,后历任藤器厂厂长、黄江镇民营办副主任等职务,2016年正式退休,并启动藤草家具博物馆建设)

1956年出生的叶林波和当时大多数人一样,经历过“人民公社”等年代,也赶上了知识分子上山下乡的浪潮。他从一名藤器厂工人起步,一步步做到厂长,接着自己创业打开了一片新天地。退休前后,他启动藤草文化博物馆的建设,馆藏品包括新中国成立前的人力水车、打禾机、犁耙以及藤床、鞋篓等不同年代的藤草家具。他希望通过自己的不断努力,用藤草这种特殊的载体,记录黄江工业发展的轨迹,并传承莞草编织等非遗技艺。

1加入黄江首家“三来一补”企业学习滕草工艺

1956年出生的叶林波,十几岁就开始外出工作。1976年前后,初中毕业的他响应时代的号召,到黄江镇长龙村实践锻炼,干起了农村工作,与熟悉的农民和土地打交道。由于勤劳能干,1978年,叶林波光荣地成为一名共产党员。

1979年4月,黄江镇引进了第一家“三来一补”企业——黄江藤器厂,这是黄江镇工业结构开始出现重大转变的分水岭和重要标志。喜欢尝试和挑战的叶林波,加入了这家工厂,从一名学徒做起,慢慢地学习和了解了藤草工艺,也开始接触到先进的生产管理知识。正由于拥有这段特殊的经历,叶林波成为黄江工业起步和发展的重要见证者。

据叶林波介绍,黄江藤器厂是由一名来自香港的李姓老板投资创办。由于藤制家具简单美观、轻便灵巧、结实耐用,产品受到了国内外用户的喜爱,产品远销欧美等国家。工厂的规模也在不断发展,从几十人陆续发展到一百多人。很快,上述香港老板又投资了第二家藤器厂,能力表现突出的叶林波,被委以厂长的重任。

据《黄江镇志》记载,继藤器厂之后,黄江镇“三来一补”企业逐渐增加,黄江镇党委政府落实国家对乡镇办企业“积极扶持、正确引导、合理规划、加强管理”的工作方针,敏锐地捕捉当时难得的经济发展机遇,从发展“三来一补”企业起步,运用乡镇企业的灵活机制,外引内联,实行镇、村、组、联户、个体“五个轮子”一齐转,乡镇企业得到了迅速的发展壮大。

2打造滕家具品牌带动乡亲致富

虽然工厂的业务发展风生水起,但投资办厂的香港老板出于自身企业发展需求,开始将工厂搬到深圳。叶林波碰到了职业生涯中的一个重要挑战:香港老板一撤走,意味着他以及一帮乡亲,都将失去平台,失去赖以为生的工作。

对于已有技术经验和管理经验的叶林波而言,他并不甘心。“李老板,你如果不想在黄江办厂,我来帮你办!”倔强的叶林波,当时跑到深圳,请求那位香港老板分点订单给他,由他负责组织几十名黄江乡亲帮他加工。看到叶林波这么坚决和有信心,李老板同意了。

1982年,叶林波自己投资搭了个瓦房,叫来了十几名工人,自己在黄江办起了“林兴藤器制品厂”。由于工人干活细致,制作速度快,订单也在不断增加,工厂员工也开始迅速增加。随着业务的不断发展,工厂也从瓦房换成了铁皮房。2000年左右,又换成了现代化的工厂。叶林波说,创办初期,工厂以加工出口产品为主,1995年更名为东莞市建益实业有限公司,目前共有员工500多人,旗下拥有多个藤家具品牌。

叶林波说,创业初期,由于当时经济基础差,农民生活穷,大家干活的积极性特别高,很多熟练的工人,一天编一套藤茶几,可以赚1元多,每个月拿到几十元,“这在当时可是一笔不小的收入”。时至今日,叶林波仍清晰地记得自己“第一桶金”的来之不易:有一段时间,他的工厂卖出去了几十件价格较高的高档藤椅家具,他赚到了1万多元。叶林波当时十分激动,在他看来,如果不是突破束缚和困难,艰苦奋斗主动创业,他一辈子也不可能赚到这么多钱。

3成立藤草文化博物馆传承非遗技艺

2003年,由于搞经济搞实业成绩突出,叶林波被黄江党委政府任命为胜前岗村支书,镇党委政府希望他带领更多的本地村民脱贫致富。叶林波不负众望,锐意创新,在经济领域方面做了诸多的探索和努力。2016年,他从黄江镇人民政府民营办副主任的职位上退休,但他创新创业的故事,并没有因此终止。

随着企业的不断发展,叶林波并不满足于现有的成绩,尽管在黄江很多乡亲看来,他已是黄江经济发展历程中的一个标志性人物。

自1979年加入黄江藤器厂,至今已历近半个世纪。时至今日,叶林波已将藤家具厂的指挥棒交到儿子手中,在这家约500多人的工厂里,掌握“莞草编织”非遗技艺的老匠人就有30多人。叶林波说,他最为关心的是这个行业人才的传承。因为一件复杂精细的藤木家具,要经过数十道工序的反复打磨,耗费时间和精力非常多,很多年轻人由于吃不了这个苦,不愿意从事这个行业。

为了改变这种现状,2015年,叶林波与黄江镇政府相关部门合作,把公司变成大学生实践创业基地和中小学生科普基地,不断培养和深化年轻人对藤草文化的了解。与此同时,他还与职业技术学院合作培养人才,让非遗技术得到更好的传承。

叶林波说,藤家具在中国的发展已经有1500年左右的历史,无论时代怎么转变,藤制家具由于轻便灵巧、美观素雅等诸多优点,得到越来越多国内外消费者的青睐。而他自己的工厂,也经历了从加工、制造、创造、品牌的发展历程,正向老字号和百年老店迈进。

为了这个目标,2011年,叶林波旗下的建益实业建成“建益藤家具博览中心”,并投入运营。随后,他将该博览中心升级改造为藤草文化博物馆。叶林波说,他的家具厂中,大部分家具都用莞草编制,而莞草编织技术正是广东省的非物质文化遗产。叶林波希望通过建设博物馆,进一步传承和发展有着两千多年历史的莞草编织等非遗传统技艺,展示藤草家具文化和发展历史。

【来源】南方日报

快来抢沙发

快来抢沙发

db0c81b8-b5f6-4a58-8aa0-6e48aadf6480.jpg)

e670af10-43c3-4c3c-bf52-b9402e5f368b.jpg)

219e94c0-a54b-4794-b0e7-c02f79ad433a.jpg)