这个“风云家族”再添一脉,你的天气预报更加精准!

90%的气象预报准确率怎么做到的?多亏了这些“神器”啊

我国天气预报的准确率,已经从上世纪70年代的约50%,提高到了现在的90%。到底怎么做到的?

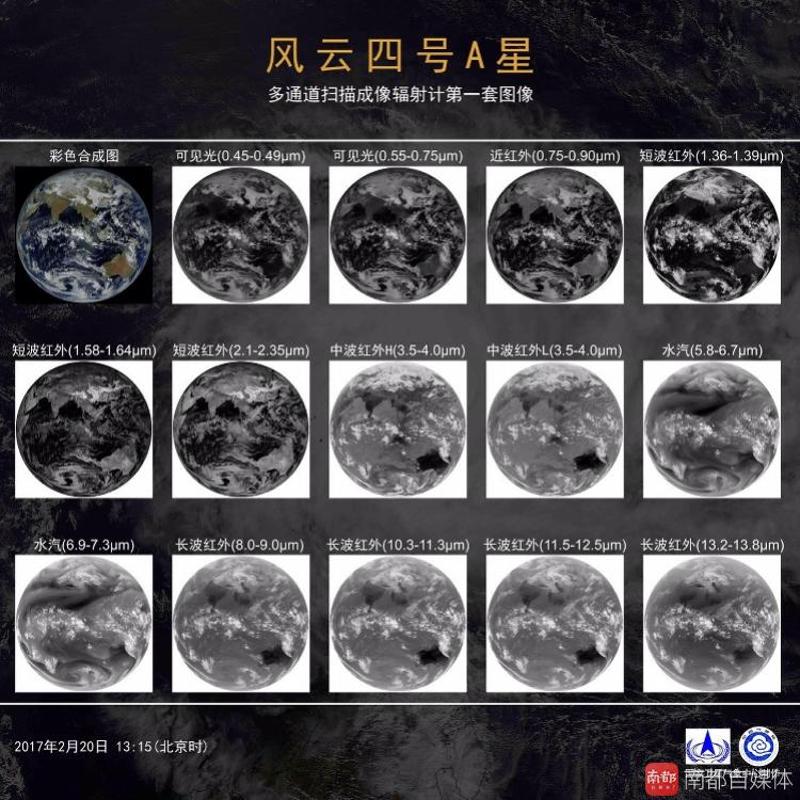

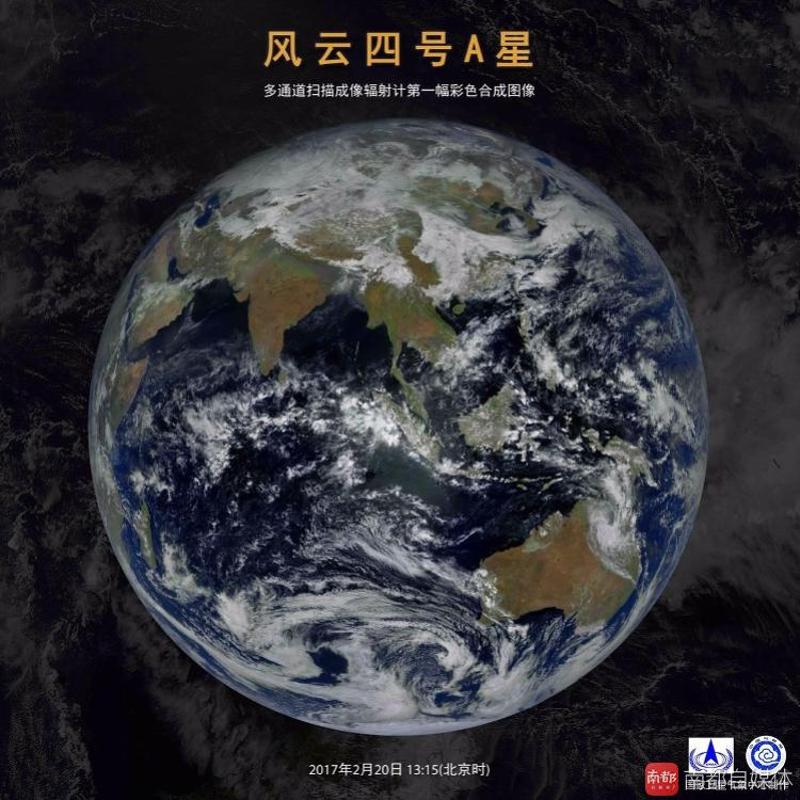

2月27日上午,国防科技工业局联合中国气象局对外发布:我国风云四号卫星近日成功获取首批图像和数据。

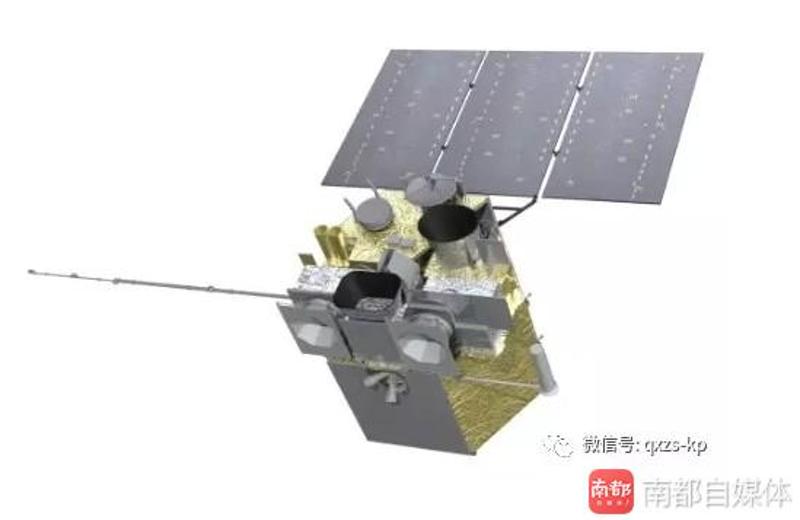

该星是我国新一代静止气象卫星的首颗卫星,于2016年12月11日成功发射,已成为目前世界上最先进的静止气象卫星之一。

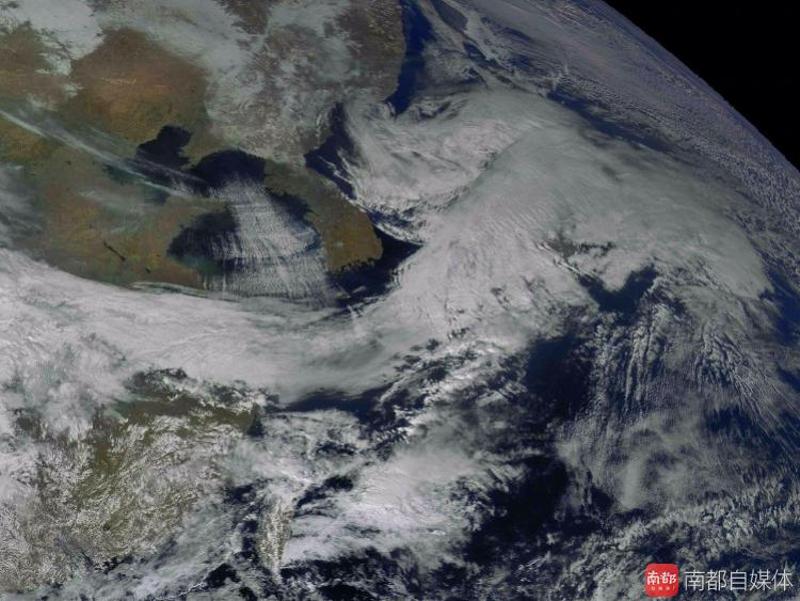

风云四号卫星通过获取地球表面和云的多光谱、高精度、定量观测数据和图像,将大幅度提高我国天气预报、气象防灾减灾、应对气候变化、气候资源开发、生态环境监测和空间天气监测预警能力。

至今风云四号A星所搭载的观测仪器已全部开机,卫星技术状态良好、工作稳定。经地面应用系统调试处理,已获取了全部仪器的观测数据,在轨测试进展顺利并取得初步成果。

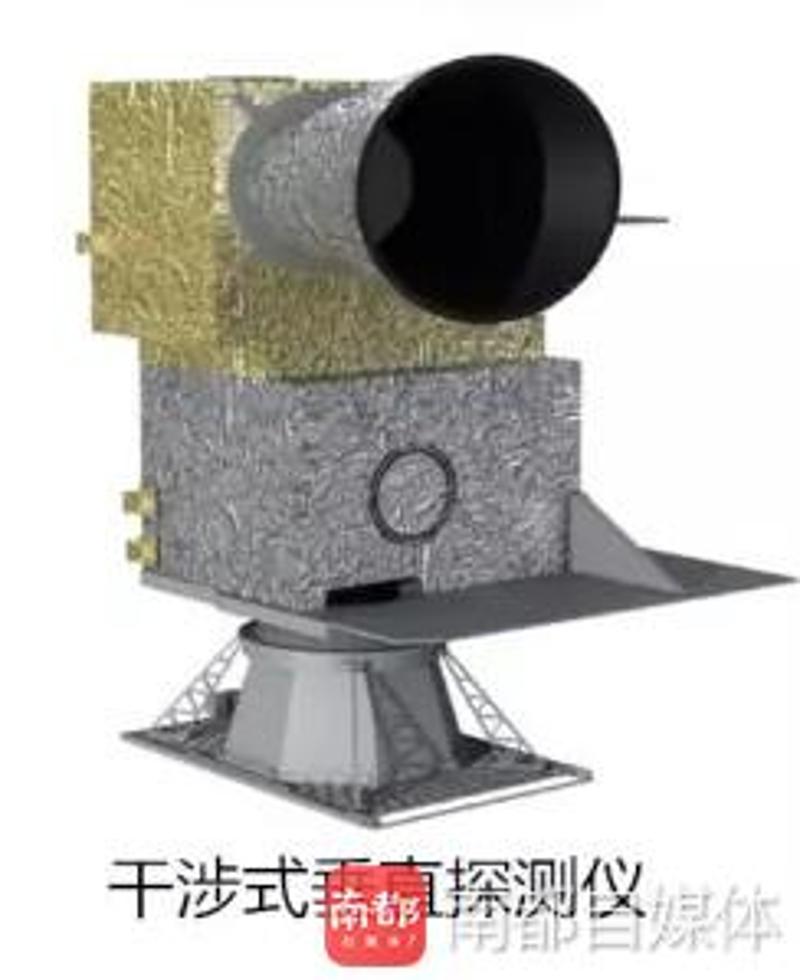

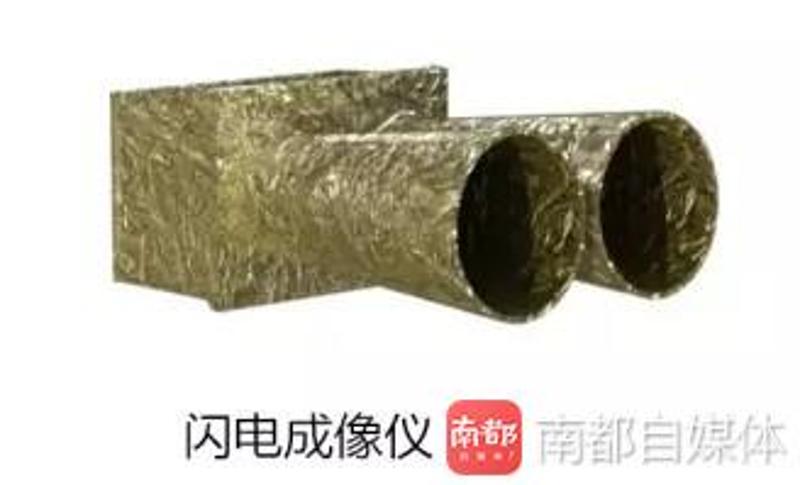

作为我国首颗静止轨道上三轴稳定的定量遥感卫星,卫星设计寿命7年,共搭载四大“神器”,分别为多通道扫描成像辐射计、静止轨道干涉式大气垂直探测仪、闪电成像仪和空间天气仪器包。

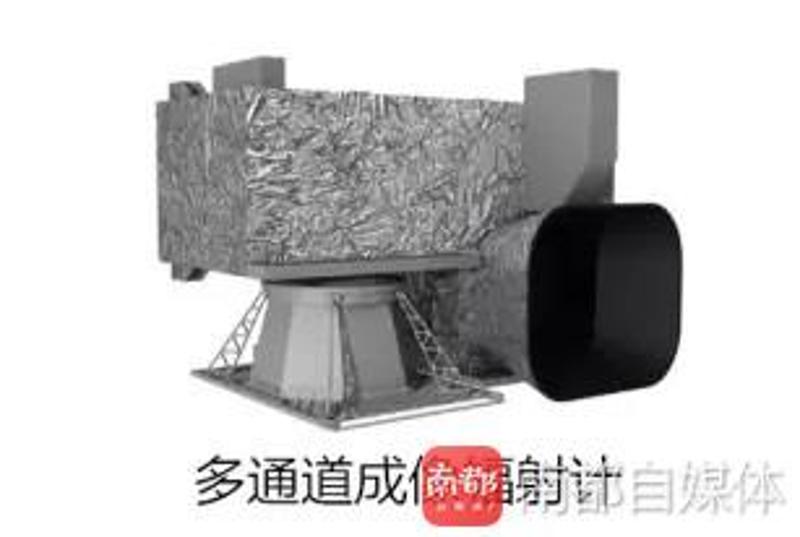

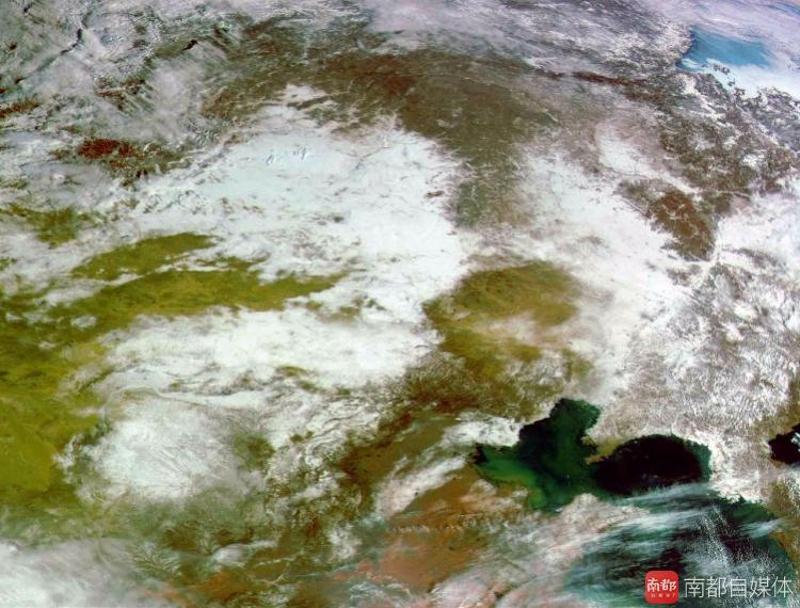

神器一:静止轨道多通道扫描成像辐射计。它就像是风云四号的「千里眼」,能看清地表和云层的细微变化,为天气预报提供观测数据。东半球高清云图,就是由它「拍摄」的。这台由我国自主研发的扫描成像辐射计,处于国际最先进水平行列。

神器二:静止轨道干涉式大气垂直探测仪。地球大气层有 1000 多千米厚,想分层搞清楚大气层的性状不太容易。不过,在大气垂直探测仪的帮助下,我们能够轻松看到大气层内在构成。它能像 CT 切片一样,把大气层在垂直方向上切层,获得每一层的温度、湿度等数据。

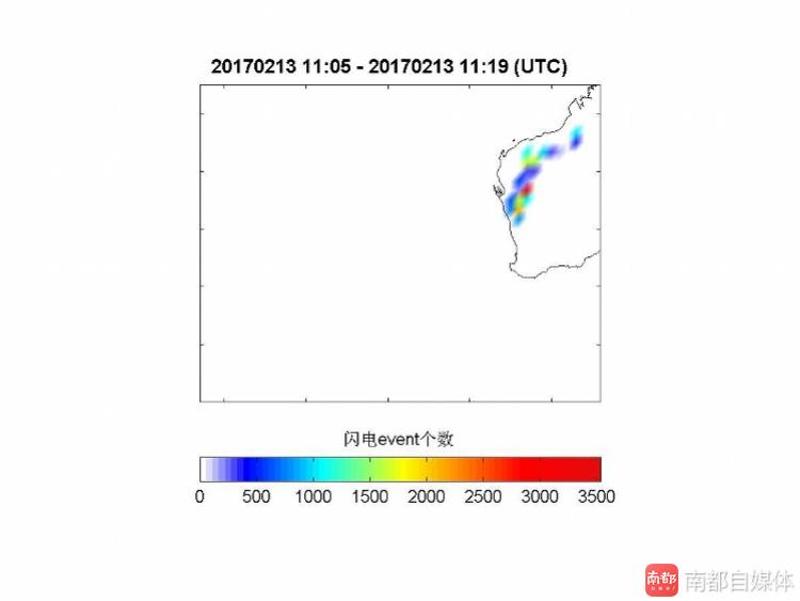

神器三:闪电成像仪。闪电的持续时间很短,通常只有几十微秒,比人眨眼速度还快,卫星很难抓拍到。而闪电成像仪每秒能拍 500 张照片,可轻松抓拍闪电,并探测闪电的频次和强度。这将有助于科学家监测闪电,预防伴随闪电而来的强对流天气对我们日常生活的影响。

神器四:空间天气仪器包。它可监测太阳活动和空间环境,与风云二号卫星相比,探测通道数量、探测精度显著提高。

国家气象中心主任杨军表示,风云四号卫星已被世界气象组织纳入全球对地观测气象卫星序列,根据在轨测试初步计划,风云四号A星有望在今年我国夏季汛期开展天气预报试验试用,在年底具备试运行的能力。

首批“风四”图像怎样诞生?

“风云四号”地面应用系统副总师郭强对南都记者揭秘,首批数据的准确回传,需要地面站实现对卫星的精准控制。

控制

做卫星“知冷知热”的死忠追随者

由于卫星对指令的存储能力有限,地面系统需要与卫星进行实时的任务和指令交互,即“风云四号”的每一个观测动作都是在地面系统的精确控制下完成的。地面系统每天对卫星发送的业务化指令可达5000条以上,而对“风云二号”每天发送的指令数量仅有100多条。而且,目前这5000多条业务化指令,都已经实现了自动发送。

不过,仍然有需要人工发布指令的特殊情况存在,比如“地影期”。每年春秋季前后,在45天左右的时间里,太阳每天都会被地球挡住一段时间,此时的卫星无法照到阳光。要知道,卫星在调整轨道姿态、仪器工作等方面都需要用电。而电,需要通过太阳照射卫星携带的电池板从而进行光电转换获得。如果不进行及时调整,卫星就会严重失温,甚至将会影响到卫星安全。所以,如果卫星遭遇“地影期”,地面站的工作人员就要提前考虑,给卫星发送指令,利用星上自带的蓄电池为卫星预热“保温”。

接收

数据接收天线能自动融雪

在精准的控制下,卫星获取的首批观测数据要通过专属接收天线返回地面。郭强说,在北京卫星地面站,有特别设置的“风云四号”卫星测距天线。这些测距天线是正常的数据接收天线的“迷你”版,能从地面发射无线电信号,对卫星的距离进行测定。通过将北京站、广州站、佳木斯站、乌鲁木齐站等地面站测量的距离进行整合分析得到的空间位置预报结论,其精度已经达到了在距离卫星35800公里外,误差范围只有40米左右。

此外,100多吨重的数据接收天线,有自己的小技能来抵御恶劣天气。这些天线下面设置有33根1米直径的柱子,直接打到地下25米深的岩层,这可比楼房地基深多了。这样的天线能够在6至7级大风天气里正常工作;在下雪天,这些天线也能够启动加热装置,为自己除雪,确保接收数据的准确性和连贯性。

预处理

出一张卫星视角下的地球“体温”照

刚从天际回归的首批卫星观测数据量超过1700GB。通过解压、拆分、提取,再经过“定标”和“定位”,这些数据将被整合形成一张以卫星为视角拍摄的地球灰白图像。郭强解释,这张图就像是人站在卫星上用相机对地球拍出的一张照片。在数据预处理中,主要是完成定位和定标两项工作。前者是告诉用户观测目标在哪里,后者则是告诉用户来自于目标的辐射。而在红外波段,辐射则主要由目标的温度等信息决定。

因此这张灰白色的地球图像中,蕴藏着丰富的温度数据。如何让一张图像“站起来”,表示出不同位置的不同温度呢?郭强说,把不同灰度与温度值联系起来就是定标所要做的,也是对卫星数据进行定量化应用中最重要的一步。

出产品

告诉你哪里有闪电,台风怎么走

流水线的最后一步,就是让经过预处理后的“一级数据”,能够变成公众每天要看的天气预报。高时效是基本需求。根据天气、环境及灾害监测应用要求,生成遥感类产品要求在接收到“一级数据”后20分钟内完成,基于多源信息融合的产品则要求在资料完备后30分钟内完成。

郭强介绍,这次代表“风云四号”参加发布会的圆盘图、大气光谱图、闪电分布图以及磁暴监测图,仅仅是众多产品中的冰山一角。“风云四号”提供了28类定量产品,其中云和大气类产品主要用于监测云和大气的相关信息,地表类产品主要用于环境监测,天气类产品主要用于环境灾害天气的监测,辐射类产品主要用于反映大气系统辐射收支情况。基于这些产品,预报员们可以准确地了解到哪里有闪电、台风的精细化路径是什么、强对流天气的初生对流发生在哪里。

风云卫星如何“察言观色”?

天气,与人们的生产生活息息相关。对天气进行准确的预报可以为大家的出行、农业生产等提供重要参考。当然,要掌握大气的变化规律,对未来的天气进行预测并非易事。茫茫太空中的气象卫星就是敏于“察言观色”、洞察风云变幻的锐利“眼睛”。

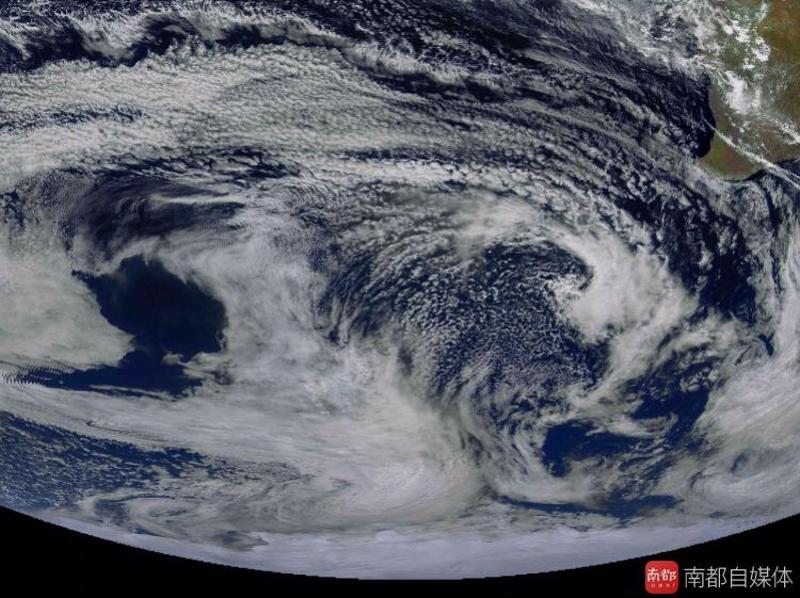

气象卫星主要是通过卫星装载的各种探测仪器获得不同的卫星气象云图与遥感数据,然后通过云图反推出其他参数,并应用到天气预报模式中,再根据方程的运算得到未来的天气。

天上的风云卫星们

根据公开资料显示,经过近40年发展,我国已成功发射了14颗气象卫星,其中风云一号卫星成功发射4颗,风云二号卫星成功发射7颗,4颗在轨运行,风云三号卫星成功发射3颗,均在轨运行,形成了极轨气象卫星和静止轨道气象卫星两大系列。此次发射的风云四号卫星实现了静止轨道气象卫星的升级换代。

此前国防科工局系统工程司副司长赵坚曾介绍,作为我国卫星业务应用的典范,风云气象卫星实现了由试验卫星向业务卫星的转变。风云系列卫星实现了对台风、暴雨、大雾等气象灾害的有效监测。以台风监测为例,从1998年风云二号卫星投入运行以来,截至到2016年底,在西太平洋生成了444个,登陆或影响我国的108个台风监测实现了全覆盖。

其中,风云三号卫星可实现我国沙尘暴的预报其发生、发展、演变和消亡整个生命史的全过程监测,风云气象卫星资料的加入,使台风预报准确率连年提升,为我国防灾减灾、应对气候变化等作出贡献。赵坚表示,目前,风云卫星已经达到了国外同类卫星的先进水平,大大缩小了与发达国家在气象卫星等高技术领域的差距。目前接收和应用风云系列气象卫星资料的国家和地区多达70多个,形成了我国风云系列气象卫星、美国与欧洲气象卫星三足鼎立局面,目前东半球的气象预报主要靠我国的气象卫星提供相关资料。

【来源】南方都市报

【出品】南方都市报科学新闻工作室

【主持】陈养凯

【记者】程思炜

【见习记者】潘珊菊

【通讯员】牛彦元

【图片】国防科工局 气象知识 科普中国

快来抢沙发

快来抢沙发

73f6c58e-f761-4452-98a3-863a850ee67d.jpg)

504f8d95-3474-4956-8fa5-00f67ea8b8da_zsize.jpg)

f111b373-0c73-4bb1-96e8-8d7926296b6d.jpg)

1ad90d8e-b1fc-40e4-a6d6-6197f09f0351.JPEG)