肇庆登上央视《朗读者》舞台?著名主持董卿深情为肇庆代言

继《中国诗词大会》后,又一个节目火了!刚刚还醉醺于古典诗词的网友,这下又被《朗读者》圈粉了!

朗读者、书和书架,

没有炫目的舞台,

只有6组嘉宾安静的朗读。

相比其它娱乐综艺而言,

这样一个看似“冷淡”的节目

是如何把网友圈粉的呢?

央视《朗读者》每期以一个主题词作为核心线索,嘉宾围绕主题词分享人生故事,朗读一段曾经打动自己,激励自己甚至改变自己的文字。

首期节目以“遇见”为主题词,邀请了知名演员濮存昕、知名企业家柳传志、世界小姐张梓琳、著名翻译大家许渊冲等嘉宾,光看着明星阵容就够吸引人的。

作为第一期节目的主题,“遇见”这个词,也当真妙到不可言说。在每个人的一生中都会遇见一些人、一些事。而这些人、这些事让每个人的人生走向了不同的路,也迸发出了不同的火花。

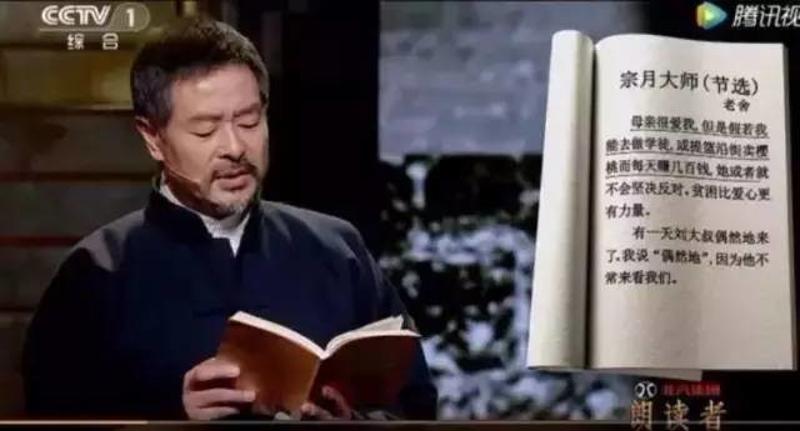

“记住那些帮助过你的人,不要以为是理所应当”

花白胡子满满的岁月沉积,

濮存昕朗读老舍先生的《宗月大师》,

讲述了自己鲜为人知的一段人生经历,

濮存昕曾是小儿麻痹症患者,

小时候外号:濮瘸子。

他把此篇献给了

改变自己命运的恩人荣国威医生,

献给那次改变命运的遇见。

“做父母的有什么比儿女的幸福还幸福的事呢?”

柳传志朗读了

自己在儿子柳林婚礼上

充满智慧和爱意的致辞。

柳传志说:“做父母的有什么比儿女的幸福还幸福的事呢?我与儿女们,百分之三十是朋友,百分之三十是同学,百分之四十是家长。我其实挺‘怕’我儿子的。”

这个“怕”字,其实是在乎, “父与子”这两重身份,柳传志用了数十年时间去经历和诠释。

“希望给予孩子的是最简单的快乐”

张梓琳分享了自己人生中两次最美丽的遇见,十年前,一个美丽的意外,自己获得了世界小姐总冠军。这是最美的开始,也是所有美好的起点。

十年后,她遇见了自己新的角色:一位母亲。

参加完节目后张梓琳在微博说,

不到十个月的女儿,仔细地听,

仿佛要确认一下电视上为她读书的妈妈就是

平时身边的那个妈妈。

节目播毕,先生认真地对女儿说:

你可真幸运。

“生命不是你度过了多少日子,

而是你记住了多少日子。”

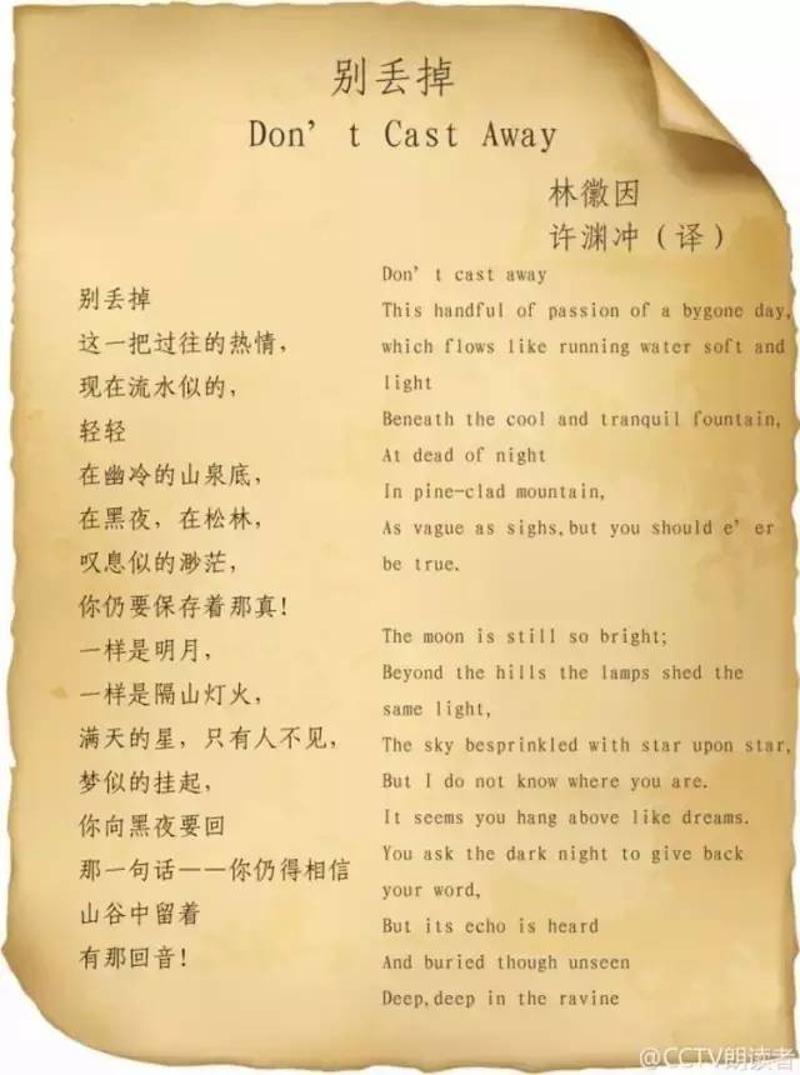

最赚足眼泪的莫过于

著名翻译大家许渊冲先生,

如今已是96岁的高龄,

但在谈论自己热爱的翻译事业时

依旧滔滔不绝,

说到动情时刻依旧是热泪盈眶,

每一个眼神中都流淌出智慧的光辉。

现场朗诵林徽因悼念徐志摩的《别丢掉》,

情到动情处依旧热泪盈眶;

讲起自己热爱的翻译事业时依旧充满热情,给自己定的“小目标”,是100岁前翻译完莎士比亚所有作品。

“十年前,我做直肠癌手术,医生说我最多活7年,可是我现在什么感觉也没有。2014年的时候,得了国际译联杰出文学翻译奖,成了首位获此殊荣的亚洲人。让中国文化得到了认可,我要走也没什么遗憾了。我希望我还可以抓紧时光,多为翻译中国文化做些事情······。”

正如先生所翻译马尔克斯的话说的那样“生命并不是你活了多少日子,而在于你记住了多少日子。”

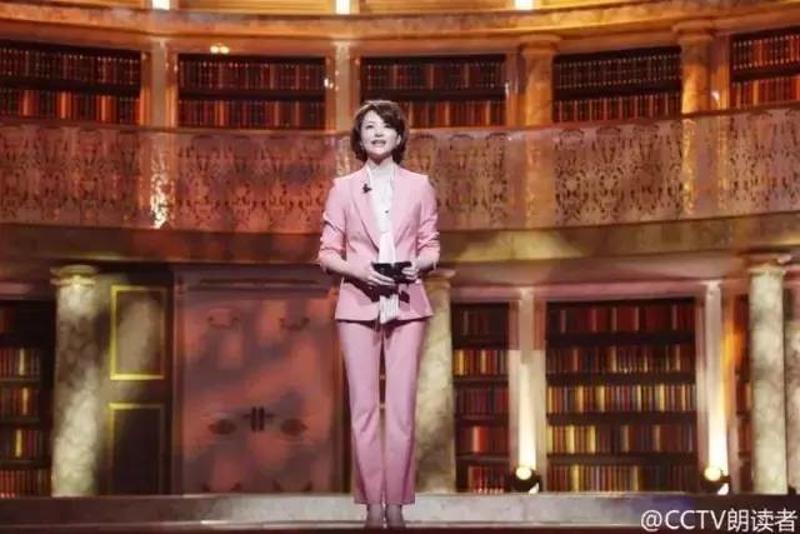

董卿:朗读属于每一个人

这个节目,少不了一个关键人物,那就是董卿。

看过《中国诗词大会》的人,大多已经被董卿的诗词功底所折服,她不仅反应快,而且对于嘉宾的点评也能随口拈来诗词应答。“腹有诗书气自华”,董卿得到了网友们如此点赞。

社会的节奏越来越快,人们忙忙碌碌,为了生活奔走钻营,时常忽视了身边稍纵即逝的美好。

而朗读和书信是带有感情,有温度的,在这个每天用语音和视频代替着见面的时代。

或许有时候,你可以尝试一下,安安静静地坐下来,和家人一起读读书信,面对面地谈谈心。

像儿时一样,重新做回一个朗读者,这何曾不是一种爱的表达。

董卿说,我愿倾听,我更愿意当一个朗读者。

特别荣幸和感谢董卿的是,她不仅是一个很棒的倾听者,也是一个优秀的朗读者,非常用心的为肇庆深情朗读,大家还有印象吗?没错,这就是《巷子里的清香》一文,朗读的正是肇庆的裹蒸香!把人的思绪带回到浓浓的乡愁,家乡情结。

推荐大家点击以上视频观看、聆听董卿深情朗读肇庆,为肇庆代言!看完再对照浏览以下图文。

巷子里的清香

离开端城十年,每当午夜梦廻,总会出现儿时那条烟雾氤氲的石板巷子。巷子并不起眼,很窄,且不平整,一到雨天还会“水漫金山”。但对于小时候的我们来说,那就是从大院通往外面世界的唯一通道。

刘伟海摄

其实,巷子并不总是氤氲,通常在逢年过节时才会如此。彼时,家家户户门前摆出几个大铁桶,桶下生着扑扑的柴火,连续几天几夜地熬煮着什么。还有从四面八方赶回家中过年团聚的人们,让原本就不宽敞的巷子变得更加拥挤。孩提时的自己,绝不会因为拥挤而退避三舍,反而甚是喜欢穿梭于这番热闹之中。记忆中挥之不去的,除了弥漫的烟雾,沸腾的人声,欢快的笑脸,还有一股夹杂在柴火味道中的清香。

刘伟海摄

清香出自裹蒸,广东肇庆地区特有的新春应节食品,巷子人家熬煮的也正是此物。据《南史·齐明帝纪》记载:“太官进御食,有裹蒸。帝十字画之,曰:‘可片破之,余充晚餐。’”唐代诗人孙元晏曾作《齐·明帝裹蒸》:“至尊尊贵异人间,御膳天厨岂等闲。惜得裹蒸无用处,不如安霸取江山。”南朝距今已有1500多年历史,裹蒸之历史悠久可见一斑。

刘伟海摄

刘伟海摄

裹蒸似粽而非粽,内料以糯米、脱衣绿豆、猪肉为主,外用本地特有的柊叶、水草包裹,形状酷似埃及金字塔,因其个头硕大(略大于一个拳头),在广东饮食业中素有“茶点王”的别号 。热食清香四溢,入口松化爽滑,让人回味无穷,被誉为“舌尖上的珠江恩物”,连美食专家都忍不住赞叹:“打开热气腾腾的肇庆裹蒸,柊叶的香气扑鼻而来,糯米化为无骨的绵滑,那五花肥肉的沉默,为了迎接一顿欢愉的舌尖快感。”

文一妈摄

裹蒸乍看其貌不扬,但制作非常讲究。先是备料。糯米、绿豆、柊叶都必须反复洗涤三到五次,以祛除杂质和异味;研磨绿豆的磨盘要在轴心处垫上铜币厚度的圆形铁片,使得磨盘与磨之间留有1-2毫米的细微空隙,这样研磨出来的绿豆,既去了皮,也保持了口感;猪肉选用肥瘦相间的新鲜五花肉,用盐、油、曲酒、芝麻腌制,正所谓“裹蒸世家,秘方无价”,有多少户人家就有多少种调味的秘方。

文一妈摄

再是包制。在模具中交错铺叠三到四片柊叶,舀一勺糯米,一勺绿豆,一两件花肉,再来一勺绿豆、一勺糯米,把柊叶折叠包紧。而后用两根水草“田”字形捆扎裹蒸。唯有包制得当的裹蒸,才能连续数小时安身于猛滚翻动的开水里,让糯米和绿豆仁的身子尽情舒展,让火力“松”与“敛”的变化之妙尽情展现。不得不提的是,裹蒸所用的柊叶,与普通粽子所用的芒叶相比,有着诸多益处:不仅善其味、润其泽,且能解表退热、凉血止血、利咽开音、解酒醒神,还有“藏之可持久,即入土千年不坏”的保鲜作用。

文一妈摄

文一妈摄

最后是熬煮。至少三个大铁桶,分别用于熬煮裹蒸、煲热水和盛放冷水。一般在晚上7点后开始,直到次日凌晨4点左右完工,大约持续8-10个小时。此间须保证炉火持续不断,且隔一段时间要加一次热水,这个过程往往需要全家轮流上阵才能完成。某种意义上说,家人间的鳞次协作,成就了年前一次别样的家庭小聚。熬煮裹蒸的场景,曾被王士祯在《端州即兴》中如是描写:“除夕浓烟笼紫陌,家家尘甑裹蒸香。”

文一妈摄

十年一瞬,自己早已从懵懂少年长成奋斗青年,走出了童年大院,走入了宽广世界,正走在拼搏路上。那条巷子和那些人家早在城市变迁中不复存在,那片氤氲和那种热闹只能在脑海中来回萦绕,而发自裹蒸的那股清香,也唯有在每年短暂的春节假期时仔细回味。庆幸的是,生于斯长于斯的自己,始终感念善良友爱、守望互助的淳朴民风,始终挂怀张弛有道、隐忍不争的豁达态度,始终珍惜“于无华处见真情,于细微处见功夫”的内敛品格。

文一妈摄

此刻,真希望能吃上一口,清香扑鼻、糯滑柔绵、回甘无穷的肇庆裹蒸。

文一妈摄

来源:肇庆市旅游局,素材综合自@CCTV朗读者、网络、文一文字作品

快来抢沙发

快来抢沙发