23年前月薪六七百,他毅然拿出2900元,改变了11个人的一生

“在那遥远的云南边疆

有九个各民族少年和姑娘

纯洁的童心如春花天真烂漫

轻快的步伐正走在上学的路上”

79岁的北京退休老人蒋光辉有11个"孩子"。

她们有的来自云南,有的家在贵州。少数民族居多,汉族也有不少。23年前,蒋光辉通过希望工程,资助这些孩子上学读书。20多年过去,当初的求学孩童,如今一个个也临近而立之年,散落在四海八荒。

蒋光辉想在80岁大寿之前,见一见这些孩子们。

这场跨越了时间和空间的特殊寻亲之旅,现在,当年的11名孩子中,已经有10人被陆续找到。

1994

捐助

时间回溯到1994年。

当时,蒋光辉在中国民航总局计算机中心工作。一天,他在报纸上看到了有关“希望工程”捐助的消息。以救助贫困地区失学儿童为目的的希望工程,自1989年发起,许许多多的失学儿童得以重返课堂。

蒋光辉被打动了,放下报纸,他便琢磨着,自己也要加入到这个行列。和家人一合计,家人也说这是一件好事。第二天,他便兴冲冲地前往位于北京后圆恩寺胡同的中国青少年发展基金会,向工作人员说,“我也要资助这些孩子上学!”

失学的孩子千千万,但一个人的力量毕竟有限,要资助哪些孩子呢?工作人员抛来一个疑问。

短暂的思考过后,蒋光辉提出了两个要求。他觉得,自己是汉族,为了加强民族团结,应该多帮助少数民族的孩子。再者,最好是女孩子,相对而言,她们更加不容易上学。

很快,希望工程的工作人员安排蒋光辉为8个女孩子提供捐助,其中,6个是少数民族,2个是汉族。后来过了几年,蒋光辉又多捐助了3个孩子。

这11个素未谋面的孩子,得到了蒋光辉2900元的捐助。要知道,蒋光辉当时的工资也不过每月六七百元。

“我愿意做这个事情嘛!小孩贫困失学更需要帮助。”多年以后,蒋光辉回忆起当年的捐助,笑得欢畅。

就这样,伴随着一张张汇款单寄向云南,送到贵州,11个孩子收到了来自远方的帮助。

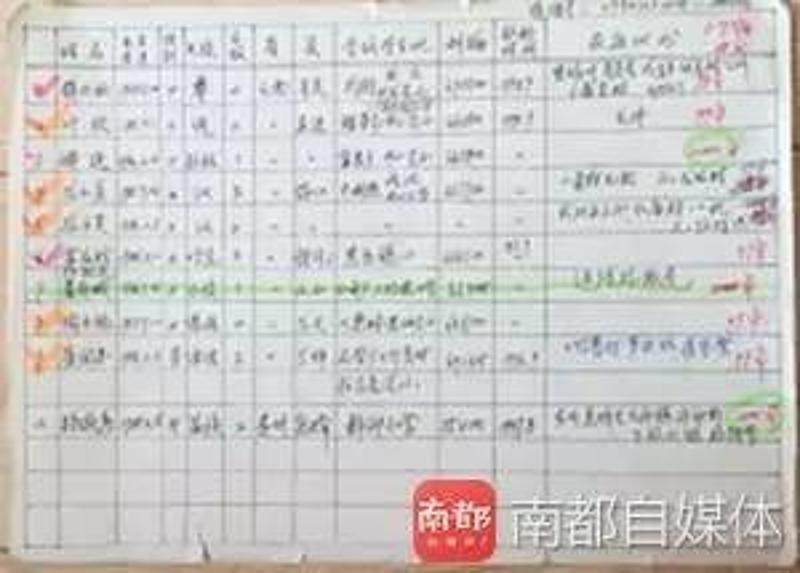

蒋光辉的捐助名单。网络图片

赵丛丽、叶欧、娜迫、雷启玲、陶永艳、董月娥、雀闰忠、孙平英、龙玉芳、杨朝虎、杨成秀……一张张“一对一”资助帮扶卡,是这些孩子留给蒋光辉为数不多的念想。哪一年出生,哪里人,上几年级,孩子们的基本信息都写在这方小小的卡片上。

山高水远,蒋光辉时常会想,这些孩子长得什么模样?多高了?长大后都去做什么了?

可惜的是,那时候孩子还小,多数尚在小学。加上当时的通讯不发达,彼此只能依靠书信联系。时光转眼就是20年,蒋光辉也曾多次搬家,当年留下的地址早已失联。11个孩子里,只有汉族女孩孙平英和龙玉芳仍然和蒋光辉保持着联系,其他9人都已无音信。

2012年,74岁的蒋光辉和老伴富淑霞一起到云南省绥江县看望曾资助过的孙平英和龙玉芳。这是双方第一次见面。

30多岁的龙玉芳嫁到了四川宜宾,这次和恩人见面,她要翻过两座山,渡过金沙江,路途艰远。但她还是来了,她必须要来。

三人相见的时刻是激动的,也是喜悦的,更是泛着泪的。龙玉芳抓着老人的手,激动得说不出话来,光剩下了哭,连拍照的时候也没能止住。

蒋光辉(右)与龙玉芳合影。网络图片

蒋光辉(右)与孙平英。网络图片

带着这张特殊的照片,蒋光辉夫妇回到了北京。从此,蒋光辉便时常念叨着,其他那9个孩子,过得还好吗?

说者无意,听者有心。眼瞅着丈夫80岁生日要到了,老伴富淑霞有心要帮他找回这些孩子,作为80岁寿辰的大礼。富淑霞的朋友听说了这件事,热心地为他们筹划起来。今年2月17日,媒体也加入到了寻人行列,发出了这份特殊的“寻人启示”。

一个个好消息从四面八方传来:短短几天时间,9个孩子中,陆续有8人与蒋光辉取得了联系。

蒋光辉和富淑霞高兴得夜里睡不着觉。富淑霞告诉记者,“激动的心情难以用语言来表达。”

1996-2016

成长

家到学校的路有多长?云南省文山壮族苗族自治州文山县红甸乡上路德小学五年级学生杨朝虎说,12公里。

那是1996年,从五年级起,杨朝虎就开始住校,每周六才回家一次。有时候,因为怕迟到,杨朝虎会花1块钱,搭农用拖拉机去12公里外的学校。从学校回家的路上,为了省钱,他每次都是步行。

比起遥远的路程、1元的车费,更让他难以承受的,是每星期15元的伙食费。

15元对这个家庭来说,并不是一笔小钱。5岁时,杨朝虎的爸爸就去世了,6岁,妈妈改嫁去了外地,留下三个孩子,和爷爷奶奶相依为命。

杨朝虎在家中排行老二,因为贫困,只比他大几岁的哥哥读完小学二年级就辍学了。60岁的爷爷种花生、种玉米、种辣椒,供全家生活和孩子上学。很多次,杨朝虎要钱的话到了嘴边,又咽了下去。

回学校了。一天,老师带来了一个杨朝虎难以相信的消息:一位好心人向他资助了60元钱。

60元!这相当于杨朝虎一个月的伙食费。收到捐助的杨朝虎感动莫名,他盘算着,这个月可以不用向爷爷开口要钱了,这个学期再咬一咬牙就过去了。

不是没有想过找一找这位好心人。可是在当时,杨朝虎不知道资助自己的人姓甚名谁,也不知道他来自哪里,多大年纪,是做什么的,甚至,连一个地址都没有。只能写下一封感谢信,交给学校老师,再由他们统一寄出去。

有了这笔资助,杨朝虎顺利读完了小学。后来陆陆续续读到初三,他离开家乡,四处打工。他想,也许再也找不到这个好心人了。

令杨朝虎没想到的是,多年前的一段小插曲,让他险些错过了与好心人的重逢。

杨路海(即杨朝虎)近照。网络图片

时光倒转到20年前,杨朝虎小学毕业了。在准备初中的手续时,村干部却发现,已经读完六年级的杨朝虎竟然没有上户口。

没有户口,就上不了初中。赶紧补办户口!匆忙之间,杨朝虎的名字被改成了“杨路海”。岁月流逝,已经无法回想起当时的具体情形。而杨路海这个名字,就一直用到了今天。

时隔多年,音讯全无,本就难以找寻,更何况改了名字?问村里人都不知道,派出所也没有登记,乡政府说没这个人,热心帮忙寻找的媒体费了好大一番工夫,才辗转联系到杨路海的哥哥。

接到从云南老家的哥哥打来的电话时,杨路海很激动。

“真的没想到还能找到资助过我的人!”

2017

心愿

当年的11个孩子渐次长大,很多人也有了自己的孩子。

杨路海来广州打工已经10年了,去年刚刚结婚的他有一个三个月大的儿子。拨通蒋光辉老人电话的那一刻,感谢,欣喜,激动,复杂的情感一下子涌上心头。

在最困难的时候,蒋老对他的帮助让他能够继续学业,也给他带来了极大的信心。他想,以后也会资助贫困儿童,就像蒋光辉当年资助他一样。等自己的小孩再大一点,也会和他讲,有一位好心的伯伯,曾经帮助过爸爸。

叶欧已经是一名8岁孩子的母亲,现在是云南孟连县芒信镇海东村龙帅小组妇女干部的她,幼时因为蒋光辉的资助,才得以顺利读完小学。

这么多年,她也曾多次想找找这位恩人,表达谢意。这次和蒋光辉联系上之后,叶欧高兴地说,“将来有机会,一定要请蒋老到孟连来玩。”

贵州女孩杨成秀收到蒋光辉的捐助时,家中十分贫困。土坯房坏了,也没钱修理,全家人只能借住在亲戚家。7个兄弟姐妹的上学费用让杨成秀的家庭不堪重负。

当时的家乡,与她同龄的女孩子连读书的都不多。眼看着杨成秀的学业也岌岌可危,来自远方的这笔救助令她激动不已。尚在小学的她用歪歪扭扭的字给捐助人写了一封感谢信,但后来,捐助人的地址也遗失了,从此二十多年再无音信,直到这次蒋光辉老人主动寻人。

杨成秀近照。网络图片

“太感谢捐助我的爷爷了,我一定要让我的孩子多读书。”如今的杨成秀,在家乡盖起了一栋二层小楼,两个孩子已经上了小学。

一直与蒋光辉保持联系的孙平英回忆起小时候,特别感谢蒋光辉对她的资助。早年丧母,父亲一人抚养她和哥哥长大成人。接到蒋光辉的救助后,父亲和她常常写信,告诉远在北京的蒋光辉自己的近况。现在,她和丈夫在云南绥江县开了一家蛋糕店。去年,还把蒋光辉和富淑霞请到家里住了一个月。

比找到这些孩子更令蒋光辉高兴的是,当初濒临失学的孩子们,如今大多过得还不错:有的开了食品店,生活大有改善;有的一路上学,最后成为了教师;有的已经有了三个孩子……蒋老有个心愿,想在80岁生日的时候,和这些孩子都见上一面。

转眼间,蒋光辉已经退休快20年了,79岁高龄的他腿脚尚健,每年都会出去旅游,走走看看。

在家的时候,蒋光辉时常会回忆起过去的故事,他想写一本回忆录,这些孩子们,无疑是他记忆中弥足珍贵的一部分。

他还喜欢写诗,出了三本诗集。多年前,他给这些尚未谋面的孩子们,写下了一首《遥远的挂念》,其中几句是这样的:

“在那遥远的云南边疆

有九个各民族少年和姑娘

纯洁的童心如春花天真烂漫

轻快的步伐正走在上学的路上”

南都记者 嵇石 实习生 詹晨枫

快来抢沙发

快来抢沙发