你们这样说杨振宁,问过邓稼先吗?

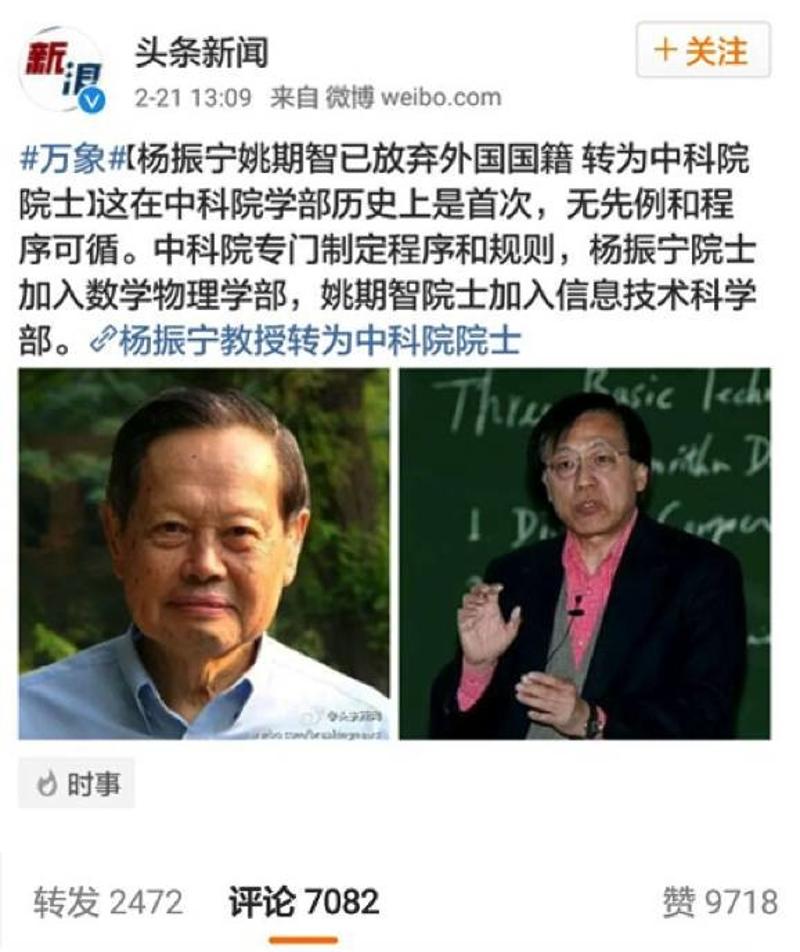

昨天开始,很多媒体都集中推送了一条大新闻:杨振宁和姚期智两位在中国乃至世界科学界都拥有很大名气的科学家,选择放弃外国国籍!

然而,很多人却完全理解错了这条重大新闻的意义,甚至在乱骂……

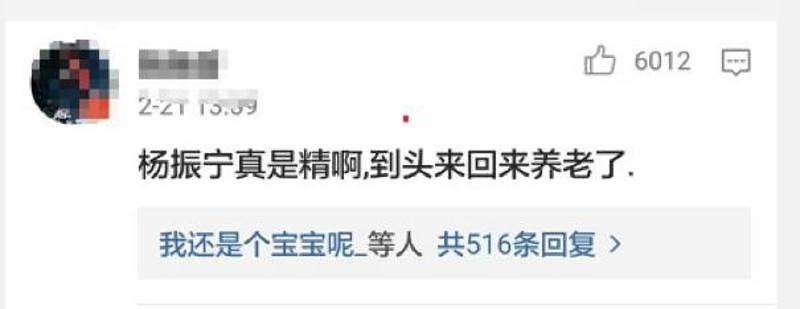

怎么理解错了呢?我们不妨先来看看网民对于这件事的评论吧:

很明显,很多人关注点首先就被在中国社会有着很多“争议”的杨振宁先生抢走了,以至于没人关心另外一位名叫姚期智的科学家…

可你知道吗?这位姚期智先生在计算机领域的江湖地位,内行人莫不敬仰,他发明的“加密共享数据方法”更是【世界级重大突破】,还在2000年时获得计算机领域的圣杯——图灵奖!

所以,当这位中国华裔科学家的翘楚,选择放弃外国国籍,扎根中国时,我们关注的居然是杨振宁的“争议”和“八卦”?这令人觉得挺无语的。

而如果我们真要好好说说95岁的杨振宁先生的话,那今天对他恶评如潮的人,恐怕要更加惭愧了。

是的,我们很清楚,今天对于杨振宁先生的恶评,主要来自两个原因:1、他娶了一个与他年龄差距太大的女子为妻;2、当年邓稼先先生回国的时候他没有跟着回来——换言之,他“不爱国”。

而且,比起关心杨振宁先生的科学成果,普通吃瓜群众也确实只关注这些八卦和情绪性的东西——可这却直接导致我们很多中国人不仅对于杨振宁在科学界的地位和成就一无所知,还让他背负了很多庸俗的标签。

可事实却根本不是如此,我们今天也必须为他澄清一切!

科学地位

根本不需要说杨先生在国内物理学界的地位,只说他在世界上的地位。

首先,按照美国物理学界的权威评价,杨振宁是继【爱因斯坦】和【费米】之后,第三位物理学全才!

这也就是说,在2017年的今天,他是当世物理学界第一人,他的“宇称不守恒”观念颠覆了物理学的一般认识,就连著名的霍金先生,可能都配不上“给他提鞋”…(这绝不是不尊重霍金,只是两人的地位差别确实如此巨大)

另外,杨振宁还是最早获得诺贝尔奖的华人,而且是在1957年!而对于我们中国人来说,这件事的意义也绝不亚于中国第一颗原子弹爆炸!

为什么?因为在当时的条件下,中国的科研水平和条件都不如别人,可邓稼先却站出来说“中国人也可以造原子弹”,而与此同时,杨振宁也站出来说,“中国人也可以获得诺贝尔奖”!

所以,这给中国人带来的精神冲击是突破性的,是中国年轻一代科学人信心的基础性支撑啊!

实际上,杨振宁自己也曾多次在许多场合表示,他取得诺贝尔奖的最大意义,就是帮助克服了中国人觉得自己不如人的心理。

但是,他给年轻一代带来的还不仅仅是信心。

1978年3月,在杨振宁等人的倡导下,中科大创建首期少年班。

1980年,杨振宁在纽约州立大学石溪分校发起成立“与中国学术交流委员会”,资助中国学者去该校进修。

1983年12月28日,杨振宁向邓小平建议:“国外认为,搞软件15—18岁较有利。”由此,科大少年班设立了计算机软件专业。

1984—1986年,杨振宁倡议的“亿利达青少年发明奖”。“吴健雄物理奖”和“陈省身数学奖”相继成立。

1997年,在杨振宁建议下,清华大学决定根据普林斯顿高等研究院的经验,成立清华大学高等研究中心。杨振宁把在清华的工资都捐了出来,用于引进人才和培养学生。

2003年底,杨振宁回北京定居。清华大学盖了三幢“大师邸”,一幢给杨振宁,一幢给姚期智,一幢给林家翘,姚和林都是杨振宁劝回来的。而姚期智正是这次新闻里的另一个主角大咖。

杨振宁以物理学第一人的身份,用“面子”为中国请回多少人才?为中国科学家打开了怎样的视野?与世界科技前沿拉近了多少距离?

他如今尽管已经90多岁,却依然会给本科生上课,用自己丰富的人生阅历启发指引着这些中国科学界的未来人才。

所以,杨振宁不仅科学成绩令世界瞩目,他给我们国家带来的贡献也同样是巨大的,其中很多都是改变中国明天的宝贵资源!

爱国

很多人都知道,当年钱学森被美国军事部门拦阻拘押,历经艰险回国的事,却不知道1971年春中美关系解冻后不久,杨振宁马上就决定回国看一看,是美籍知名学者中访问新中国的第一人——而且,他也曾经遭到美国官方的阻拦,但被他顶了回去!

即便身处美国时,杨振宁也会在美国到处演讲,介绍新中国的情形,许多美国人恰恰是受他影响,开始愿意同中国亲近,一些美籍华人学者纷纷回国探访。

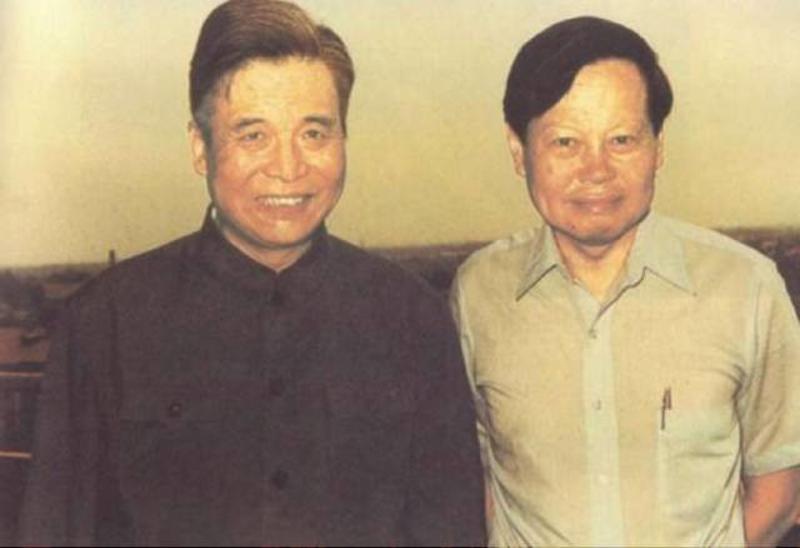

杨振宁见毛主席

另外,当很多中国人近几年在日本右翼不断挑衅下才知道“钓鱼岛”时,早在上世纪70年代,杨振宁就已经在美国参议院听证会上讲述钓鱼岛是中国领土的事实。他在那个时代海外华人自发的“保钓运动”中更多次发表演讲,对当时台湾留美学生影响巨大,他甚至因此被称为【保钓运动的精神导师】!

所以,当我们因为杨振宁当年没有与邓稼先一起回国斥责他不爱国的时候,想过邓稼先会怎么说吗?邓稼先和杨振宁是一生的挚友,杨振宁首次回国,点名要见邓稼先。邓患癌症之后,杨在美国为他找特效药。所以,我们今天没有资格用邓稼先来批评杨振宁,如果邓泉下有知,一定会感到不安。

争议

围绕杨振宁的争议始于2004年,他82岁时与28岁的翁帆女士结婚,两人年龄悬殊的“老少恋”触动了一些人,受到他们的讥讽。那桩婚姻成为了杨振宁身上一个长期的符号。

名人有点特别的婚姻引起公众一时兴趣,受到一些议论,也属正常。然而需要指出的是,杨振宁是严肃的科学家,他的社会活动也主要在科学教育领域展开,他非娱乐名人。舆论不停地将这位老科学家八卦化,在道德上对他吹毛求疵,是很不应该的。

杜致礼(左)与翁帆(右)的对比照片

杨振宁对私域生活的选择没有碍着别人什么事,说实话,对他和翁帆的婚姻,外界最有尊严的态度应当是给予他们祝福。会有一些人妒忌他们,这种感受也不能算是奇怪的,但把它加以发酵,并用它来衍生对杨先生的各种嘲弄和攻击,这肯定不是一个舆论场值得骄傲的表现。

归来

杨振宁入美籍51年后回归。此前,美国国籍的杨振宁是中科院外籍院士。

1964年3月23日,杨振宁加入美国国籍,当时他42岁。

杨振宁说到:“当时做这个决定曾考虑了很久,是一个很痛苦的决定。1983年在一本书里我曾经说我父亲到临终时都没原谅我放弃中国国籍。”

“2015年4月1日我放弃了美国国籍。”杨振宁说。这距离他入美国籍已经过去了51年。

被问及重新成为中国公民的感受时,他并没有直接回答:“挚友熊秉明曾经说:‘你的父亲虽已过去,你的身体里还循环着他的血液。’我说:‘是的,我的身体里循环着的是父亲的血液,是中华文化的血液。’”

他说:“今天我94岁了,很欣慰,多年来,为了帮助建造中国与美国之间的友谊桥梁曾做过一些努力。我曾经说:‘没有这座桥梁,世界不可能有真正的和平与安定。’”

这次和他一同从外籍院士转为院士的,还有70岁的图灵奖唯一华人获得者姚期智。血浓于水,民族情感的认同同样体现在姚期智的公开致辞中。

2011年1月15日,清华大学交叉信息院揭牌仪式上,担任院长的姚期智在致辞中特别提到,“今天是我们的大日子,我要对我不懂中文的同事表示歉意,因为今天我要用中文讲。”

结语

如果杨振宁都会被互联网舆论场列入见了就喷的黑名单,那么我们的道德标尺就高得有些虚伪,并且让人恐怖了。杨振宁有那么高的学术成就,又为中国做了许多事,他应当在互联网舆论场的“正面人物”名单里。

杨姚入籍毫无疑问是一个标志性的事件,他们的选择将引导着更多的海外英才。

我想用我一位好友的评价结束此文:“中长期看,也许这就是世界科学研究的中心在悄然转移。如果我国国运不易,千秋万代后,在中国的科学史上这件事必有一笔。

所以还要拽上三钱一邓等先贤说事?如果那几位活到现在,不定会多高兴!

恨他们不能见今日!”