杨振宁:父亲直到临终时都没原谅我曾放弃中国国籍

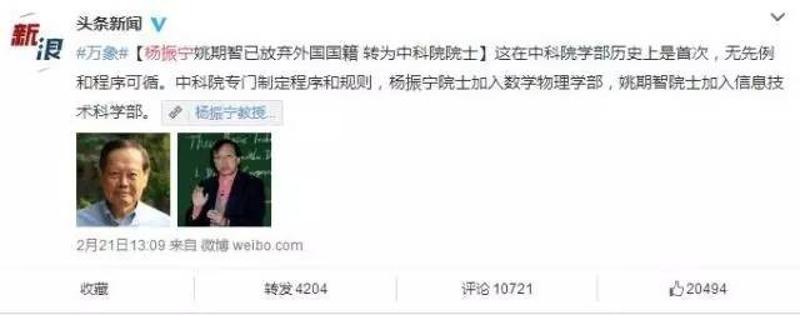

昨天,一条热点新闻刷爆朋友圈,并迅速登上微博话题热搜:

杨振宁和姚期智两位在中国乃至世界科学界都拥有很大名气的科学家,选择放弃外国国籍,并正式转为中国科学院院士!

对于杨振宁这个长期处于话题中心的人物,我们自然不陌生。果然,新闻一出,一大波网民蜂拥而至,舆论风暴中心更是有赞有弹。

团团菌观察了下,发现比起关心杨振宁的科学成果,部分“吃瓜群众”可能更偏向于关注这些八卦和情绪性的东西——可这却直接导致他们不仅对于杨振宁在科学界的地位和成就半知半解,还让他背负了许多带有争议性的标签。

对于杨振宁本人,他表示:“我是1964年3月23日加入美国国籍的,当时做这个决定曾考虑了很久,是一个很痛苦的决定。1983年在一本书里我曾经说我父亲到临终时都没原谅我放弃中国国籍。”

今天,团团菌想带大家全面地认识一下杨振宁。

科学领域

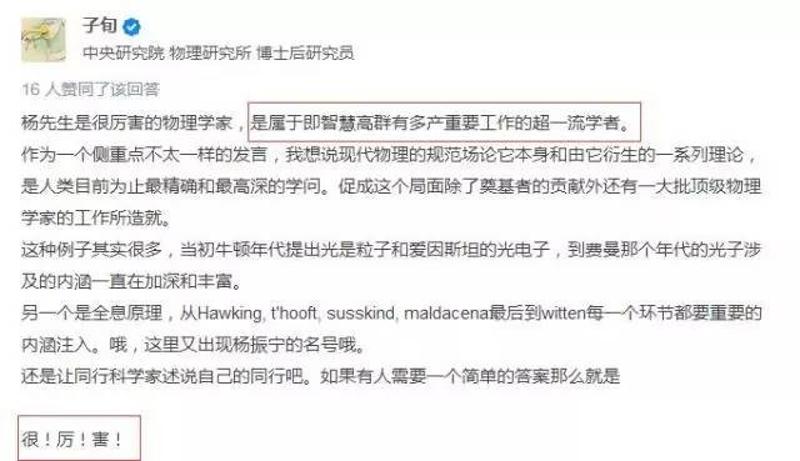

学术地位

既然讨论的是学术地位,那就不要掺杂主观的情感因素。

杨振宁对物理学的贡献绝对是大师级别!

按照美国物理学界的权威评价,杨振宁是继【爱因斯坦】和【费米】之后,第三位物理学全才。

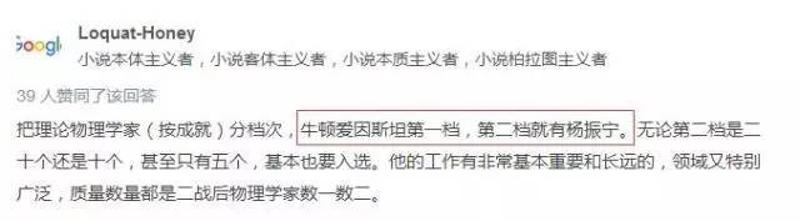

有知乎网友直接梳理了杨振宁在物理学方面的主要工作:

看完这一列清单,估计有80%的小伙伴都看不懂到底是什么云云...但团团菌知道,在这伟大且较少人研究的领域,杨振宁真的做的很!厉!害!

诺贝尔奖

此外,杨振宁还是最早获得诺贝尔奖的华人,而且是在1957年!

在当时的条件下,中国的科研水平和条件还比较落后,可邓稼先却站出来说“中国人也可以造原子弹”,而与此同时,杨振宁也站出来说,“中国人也可以获得诺贝尔奖”。

所以,这给中国人带来的精神冲击是突破性的,给了中国年轻一代科学人很大的信心。

实际上,杨振宁自己也曾多次在许多场合表示,他取得诺贝尔奖的最大意义,就是帮助一些中国人克服了觉得自己不如人的心理。

爱国层面

关于国籍

1964年,也就是获得诺贝尔奖7年之后,杨振宁和夫人杜致礼及全家加入了美国籍。

这对在中国长大并接受中国传统文化教育的杨振宁来说,是一次很重要的改变。也正是因为这次改变,使之成为后人的争议焦点。

在2005年杨振宁接受《面对面》的采访时,曾深入解释过此事:

记者:当初为什么会加入美国籍呢?

杨振宁:在我以前,一些中国学者去美国、欧洲、日本留学的,绝大部分都回国了,所以我去美国的时候,跟以前的中国留学生一样,就是希望学成后归国,在大学当教授再训练一批下一代的学术工作者。可是我拿到博士学位后,还在做博士后时,就发生了朝鲜战争,于是杜鲁门就下了一个命令,说中国人在美国拿了理工的博士学位,就不可以回中国。在这个情形下,我留在了美国。

记者:但我们从小接受的教育是:科学是没有国界的,但是科学家是有国界的。

杨振宁:这个话讲得很好。我想全世界的人对换国籍都是一件非常触及灵魂的事情,尤其是对于中国人来说,所以一直到1964年,我才入了美国籍。

记者:什么诱使你做这个决定?

杨振宁:最重要的原因是因为学术工作的关系,要去各个地方旅行,我当时拿的是当时中华民国的护照,非常麻烦。我想很多像我这样的人,在60年代入了美国籍,其中一个最主要的原因就是旅行的方便。

杨振宁知道父母肯定无法接受,甚至瞒了他们好几年。杨振宁曾在书中提及:他父亲至死也没有原谅他加入美籍的事,这也是杨振宁内心深处的愧疚。

关于对国内的贡献

杨振宁给国内年轻一代带来的还不仅仅是信心。

1978年3月,在杨振宁等人的倡导下,中科大创建首期少年班。

1980年,杨振宁在纽约州立大学石溪分校发起成立“与中国学术交流委员会”,资助中国学者去该校进修。

1983年12月28日,杨振宁向邓小平建议:“国外认为,搞软件15—18岁较有利。”由此,科大少年班设立了计算机软件专业。

1984—1986年,杨振宁倡议的“亿利达青少年发明奖”。“吴健雄物理奖”和“陈省县数学奖”相继成立。

1997年,在杨振宁建议下,清华大学决定根据普林斯顿高等研究院的经验,成立清华大学高等研究中心。杨振宁把在清华的工资都捐了出来,用于引进人才和培养学生。

2003年底,杨振宁回北京定居。清华大学盖了三幢“大师邸”,一幢给杨振宁,一幢给姚期志,一幢给林家翘,姚和林都是杨振宁劝回来的。而姚期智正是这次新闻里的另一个主角。

所以,杨振宁不仅科学成绩令世界瞩目,他给我们国家带来的贡献也同样是巨大的。

杨振宁与东莞

也许还有很多东莞街坊不知道的是,杨振宁还是东莞理工学院的名誉校长!就在2014年,杨振宁携妻子翁帆来到东莞理工学院,浇灌6年前亲手种下的一棵罗汉松,并为5个学生科研团队颁发杨振宁奖学金。

据了解,杨振宁奖学金设立于2007年2月,金额为1000万元。

杨振宁还给东莞理工学院的学生带来一场题为“我的学习与研究经历”的讲座,分享他的学习和科学研究经历,以及这个过程中获得的快乐。“直觉与书本知识冲突,是最好的学习机会,必须抓住这种机会!”杨振宁博士告诉同学们,要积极与同学讨论学习上的问题,注重新现象、新方法。

▲杨振宁与东莞理工学院的学生合影

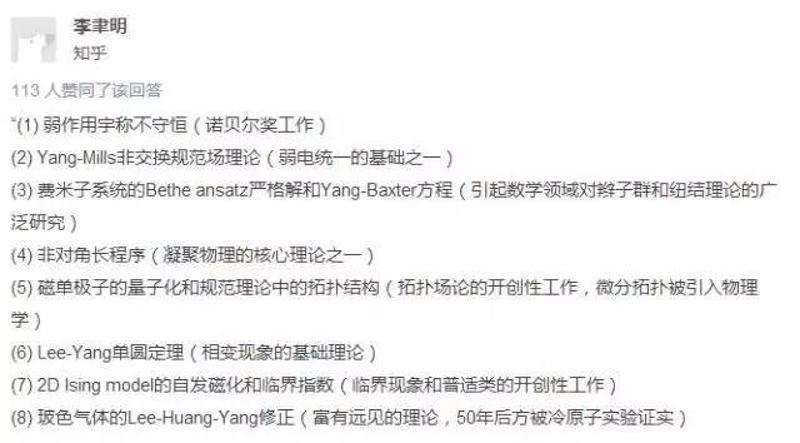

象征意义重大

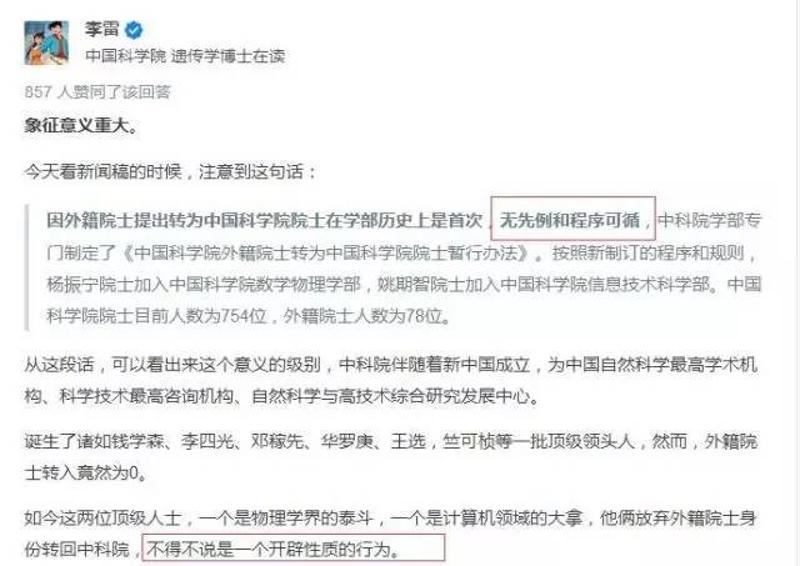

诉衷肠

杨振宁:

我的父亲直到临终时都没原谅我曾放弃中国国籍

杨振宁院士表示,我是1964年3月23日加入美国国籍的,当时做这个决定曾考虑了很久,是一个很痛苦的决定。1983年在一本书里我曾经说我父亲到临终时都没原谅我放弃中国国籍。2015年4月1日我放弃了美国国籍,这也不是一个简单的决定。美国是一个美丽的国家,是一个给了我做科学研究非常好的机会的国家。我感激美国。而且,我知道很多美国朋友不会赞同我放弃美国国籍。回归对我是什么感受?挚友熊秉明曾经说:“你的父亲虽已故去,你的身体里还循环着他的血液。”我说:“是的,我的身体里循环着的是父亲的血液,是中华文化的血液。”我94岁了,很欣慰,多年来,为了帮助建造中国与美国之间的友谊桥梁曾做过一些努力。我曾经说:“没有这座桥梁,世界不可能有真正的和平与安定。”

团团说

正如杨振宁所说,他1945年离开的是旧中国,1971年访问的是新中国,如今他回到的是欣欣向荣,正在崛起的新的新中国。

引用知乎用户“ferrier”的一句说法,诸君难道就不盼着“天下英雄入吾彀中”吗?

这次国籍变更,提现了中国对科研人才的重视,祝愿祖国以包容的姿态,迎回越来越多的优秀人才回国发展!