远离城市的喧嚣| 李洲村,静享慢生活

如果某一日你厌倦了城市的拥挤和喧嚣,请随我一路狂奔,在世界的某个角落,悠然做梦,安静唱歌。

大家好,「芦苞故事」第八期和你见面了

这期

我们跟随着《小强热线·点赞》栏目拍摄组一起走进李洲村……

今天(2月9日),《小强热线·点赞》栏目拍摄组来到芦苞镇李洲村,拍摄自然村落历史文化普查工作中部分自然村落的特色。

李洲村究竟隐藏着怎样的历史人文事迹?

四面环波绿映深,蓬莱仙岛脱凡尘

涟漪碧绿粼粼处,风帆点点醉酣人

”

△诗歌所描述的正是李洲村的悠悠之景

驶入西河,沿着大堤,路过一条小桥,跨过北江,穿过一片绿野和茂密的香蕉林,一座古朴的小村映入眼帘。

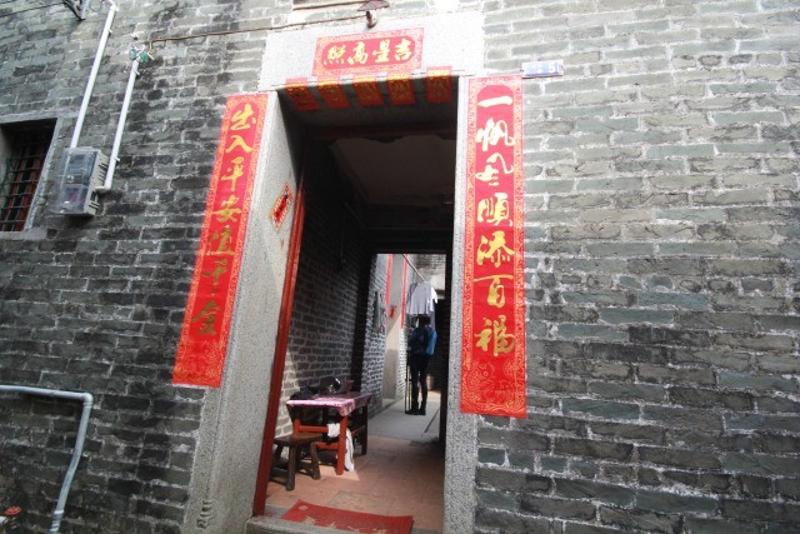

这座位于北江中央的村庄叫李洲,整个村都是青砖建筑,延绵数公里。小巷里,清一色的麻石路板,干净舒适,徜徉其中,仿佛时光倒流,穿梭到明清时代。

李洲村形成于明末清初,李氏仁(美祖公)率家人从南边李坑村迁居到此开荒辟地,建村立业,繁衍生息。李洲村建村时,座落于北江中的冲积沙洲地,而村居民为李姓,以姓名村,称李洲村,故名。村位于沿江沙洲地带呈块状,北江河从村东、西面流经。

△李洲村村貌航拍图

李洲村主要姓氏为李姓。据《李氏族谱》记载,李姓,源于河南鹿邑,春秋时期老子(李耳)是李姓得姓始祖。从唐末至五代年间,为避战乱,李姓人迁居南方,在福建莆田、晋江一带繁衍生息。宋靖康元年(1126年)李氏远祖荣公从福建迁徙到广东南雄珠玑巷定居。宋咸淳八年(1265年)李氏三世光质公从南雄珠玑巷携家人迁徙到广东三水南村李坑安居。明嘉靖五年(1526年)李氏十二世李仁(美祖公)号子杰,携家人从南村李坑三溪村迁徙到三水芦苞胥江(北江)中一沙洲处安居,开垦荒地,建村立业,繁衍子孙。李仁为李洲开村太公。

村民均为汉族,广府民系,广州话方言。

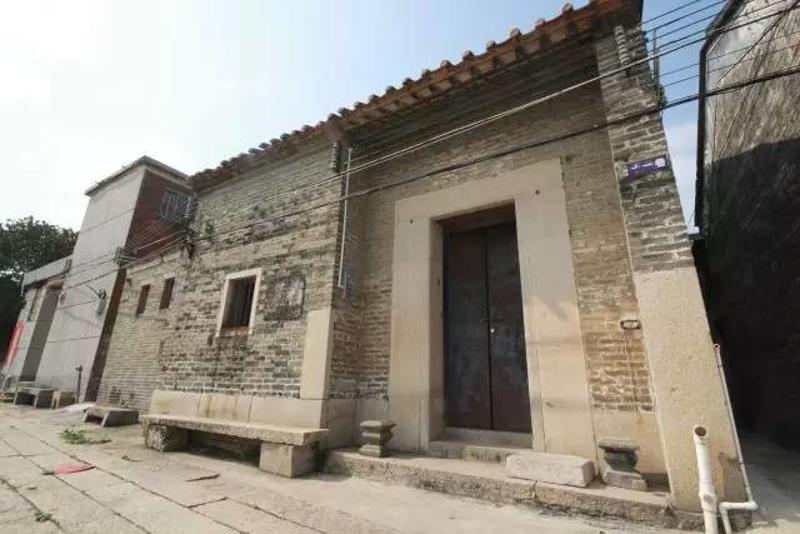

村传统民居为广府民居,现存约20座,约2000平方米,均建于清末民初,属传统性三间二廓一天井式砖、木、瓦结构平房,清水砖墙体,基本上保存良好,很少人居住。

△这里的建筑经历岁月洗礼,缓缓流淌出古老的痕迹。

△渐次递进的房屋

△三间二廓一天井式结构

提到李洲村,很多人第一时间想到的就是李洲码头

△通往李洲码头的路

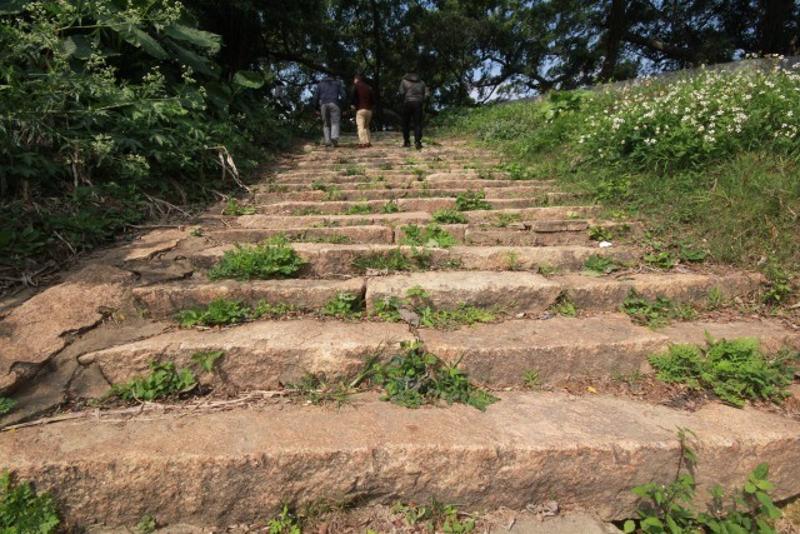

走过一段用麻石路板搭成的阶梯,我们便来到了李洲码头,在这里可以眺望整个江景

△李洲码头

村民告诉我们,他们还保留着乘搭渡轮的习惯

△李洲码头

“李洲归棹”写的正是李洲人归舟时的情景,“李洲归棹”也被评选为1987年芦苞镇芦苞新八景之一

△李洲归棹

△回程时的路是用麻石路板搭成的阶梯

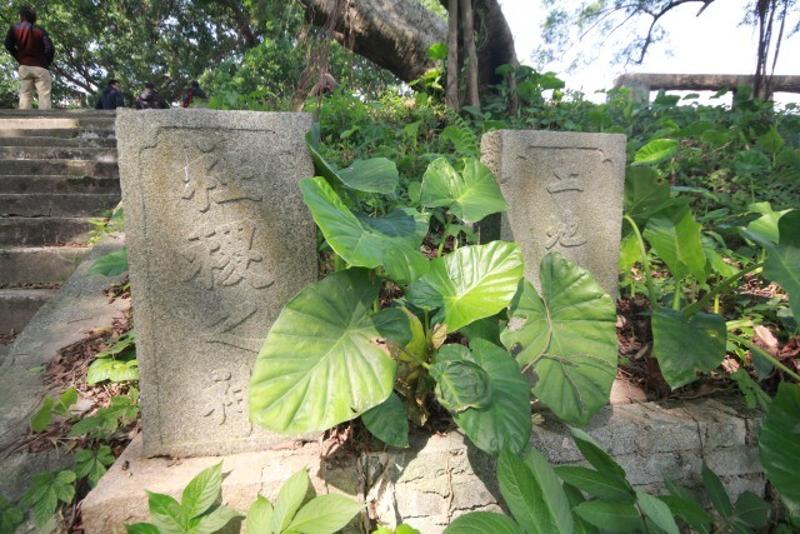

△阶梯旁边竖立着两块石碑:“社稷之神”和土地之神“

其实,李洲村还有个有趣的小洲

姑婆洲

在李洲之东,有个小洲名“姑婆洲”,也曾叫“姑婆寮”,是北江里小洲渚,今天这个地方已空无一物,但过去却有点“名气”,民国初年在芦苞教学的诗人林孔丽的竹枝词有“姑婆洲外打渔船”句。

姑婆洲传说

相传在李洲村开村时,有个没结婚的老处女,长期在娘家居住,后一辈的人都叫她为“姑婆”。封建时代,女子没有婆家,老是住在娘家是被人看不起的,甚至被认为是“不祥”之人,每逢节日都不许在娘家过夜。这个老处女为了避免村里人的指责,早在李洲东面之河边临时盖搭一间茅寮,每到节日便独自走到茅寮过夜。日子一久,她便索性在那里定居下来。后来嫁给外村的女子,有因丈夫早死,或遭丈夫遗弃,或受家姑虐待而回来投靠娘家者也照例不能在娘家中过节,她们便学着这个老处女来到“姑婆洲”搭寮过夜。盖的茅寮日渐增多,“姑婆洲”的名子便叫开了。

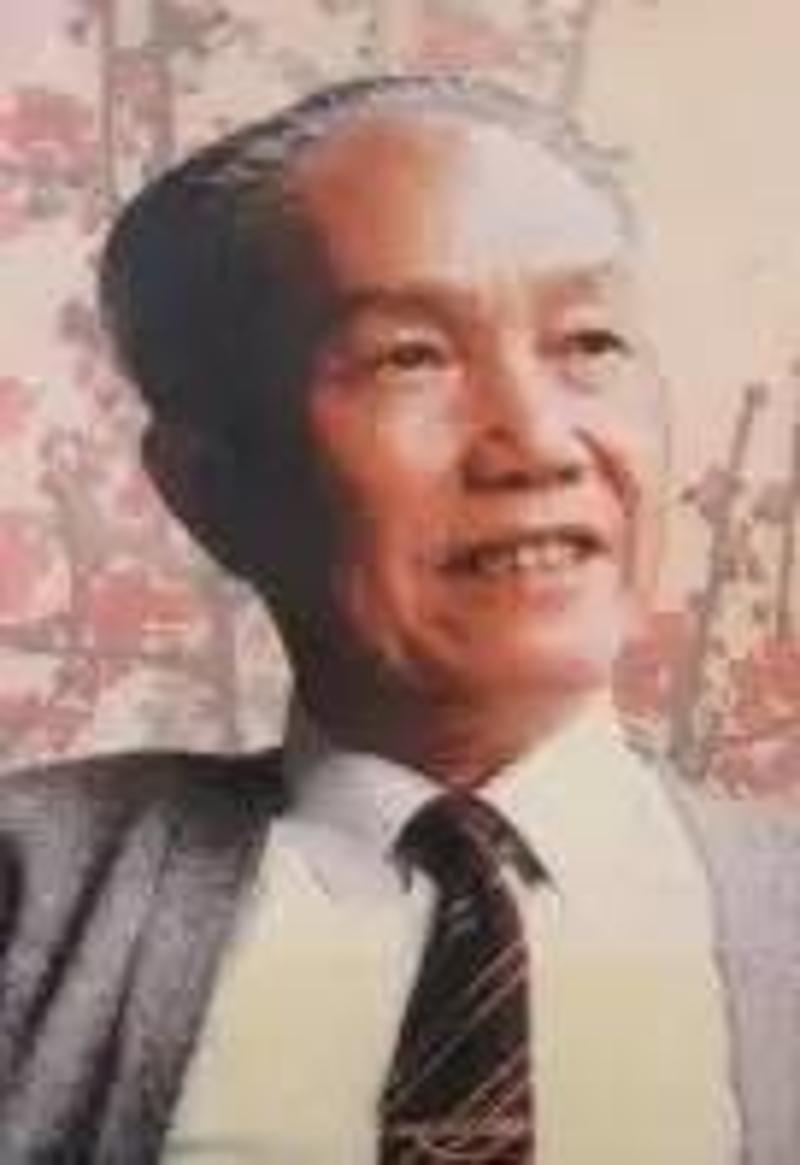

李洲村涌现的知名人物之一

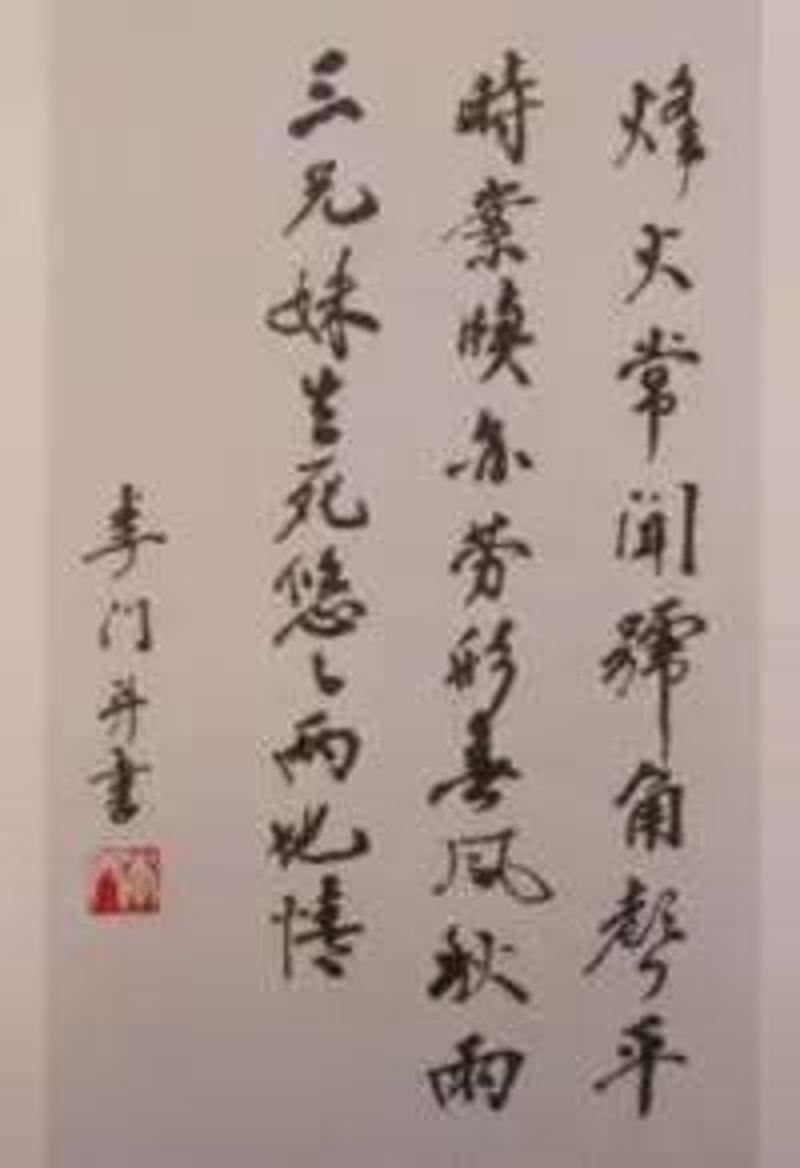

李门

人物简介

1914年出生于广东三水芦苞李洲村

1937年参加革命工作

1938年加入中国共产党,是一位享受老红军待遇的离休老干部

1932年毕业于香港圣约瑟书院

1933年就读于广州大学法律系

1935年参加中共地下党领导的抗日救亡团体广州锋社话剧团

李门是一位深受广大观众喜爱的戏剧家,多才多艺,当过话剧演员,唱过粤剧,写过剧本,发表过大量的戏剧评论文章。早在抗日战争时期,他就先后主演过《我们的故乡》、《蜕变》、《草木皆兵》、《军民进行曲》等进步话剧,塑造了很多古今人物艺术形象。

在粤北宣传抗战演出期间,他和张村、卓文彬被观众誉为锋社、艺协、蓝白的三大“小生”。他与乔毅、林青而、马孟平饰演粤语话剧《天国春秋》参加西南剧展演出得到田汉等的好评,为方言话剧出了一口气。这一时期,他以话剧为武器,揭露了日本帝国主义和汉奸卖国贼的罪恶行径,唤起了广大军民抗日的爱国热情,团结一致,为打倒日本帝国主义而斗争。

解放战争时期,他在中共中央华南分局文委直接领导下,主持中原剧社工作,配合国统区反内战、反饥饿、反迫害,争民主的斗争,积极开展戏剧宣传和辅导工人演剧工作,为配合解放军南下,迎接全国解放而努力工作。

△李门故居

新中国成日后长期主持省戏剧家协会的工作。1956年李门率领广东粤剧团晋京演出粤剧《搜书院》时,《搜书院》剧组从编剧、表演、音乐、舞美等大胆进行改革,以崭新面貌呈现在首都观众面前,令观众对广东粤剧戏剧改成果刮目相看。

周恩来总理观看完该居演出后赞扬舞剧是“南国红豆”。

让我们好好珍惜这份宝贵遗产

让子孙在忍受城市的喧嚣后

能在这里找到一份遗落的宁静

让疲惫的心灵得到片刻的憩息

……