坚持12年画金鱼,这个日本人把金鱼画活了

开封老人做年画一辈子,为儿攒下两套房!

每逢年关,颜色鲜艳、寓意吉祥的春联一贴,浓浓的年味就来了。现在,人们贴的多是胶印的春联,那种手工刻印的老年画,很少有人贴了。但在开封朱仙镇,这种古老的技艺,依然在继续。

开封朱仙镇以木版年画闻名,早在宋朝时就有许多年画作坊,最盛时达到300多家。距朱仙镇两公里,有个村庄叫赵庄,张廷旭一家就住在这里。张廷旭一家是年画世家,祖祖辈辈印年画为生,家族印年画的历史可以追溯到清朝。

“年画”畅销,有人彻夜等着买

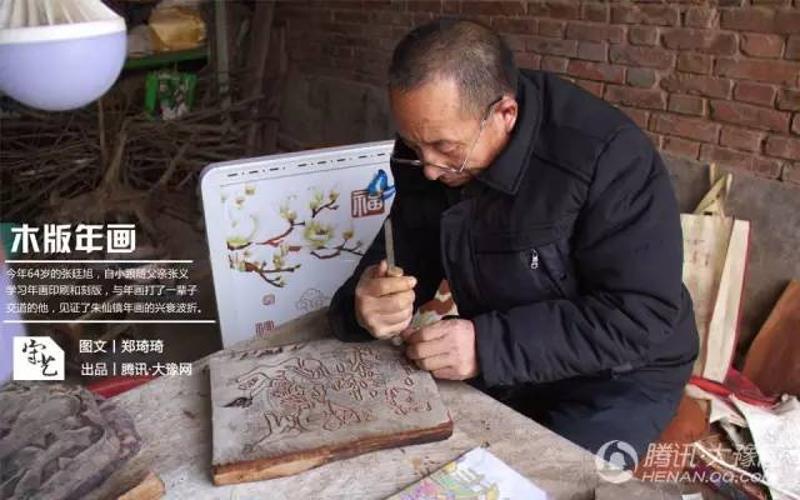

今年64岁的张廷旭,自小跟随父亲张义学习年画印刷和刻版,可以说与年画打了一辈子交道,见证了朱仙镇木版年画的兴衰波折。

“那时候印年画,冬至是生意最好的时候,外省都有来买年画的,周边的县市贴的都是我们家的年画,印年画忙的时候睡觉都顾不上”。在家中刻制年画版的棚子里,回忆起曾经年画畅销的场景,张廷旭仍印象深刻。

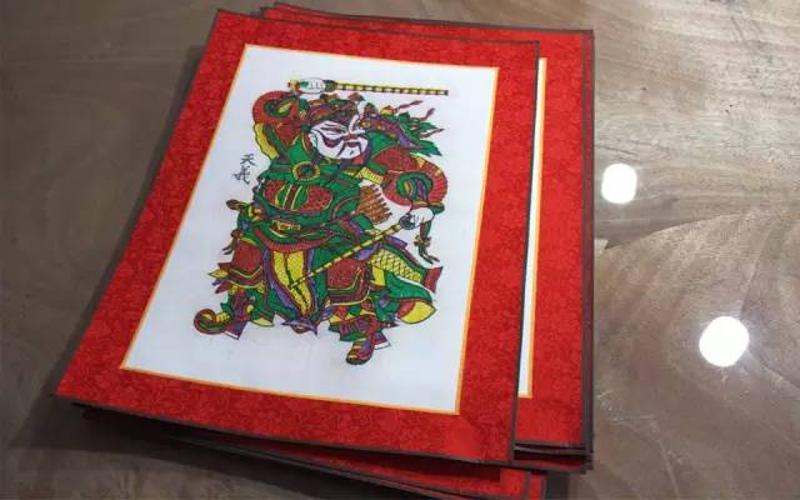

在胶印年画还没有大规模出现之前,家家户户贴的都是手工的年画。年画上不同的人物故事,有不同的寓意。老百姓贴的最多的是天爷、灶王爷、财神和牛马王四种,以求平安富贵,六畜兴旺。

其中,灶爷年画上面有新年农历的二十四节气表,下面是灶王爷、灶王奶的画像。因为每年的节气时间不同,每过一年,都需要雕刻新的时间木版,今年的版到明年就不能用了,所以灶王爷年画上的时间都会先空着,等批发年画的商贩来了,再根据他们需求的多少去印制。据张廷旭说,当时有从安徽等周边省份来批发年画的商贩,来了之后,需要等一夜甚至更久,才能拿到新的灶王爷年画,也有小贩为了节省开支,一路乞讨要饭而来。

王振梅18岁嫁入张家,随后就开始跟丈夫一起制作木版年画,最多时,两人一年印制的年画达到二十万张。“腊月里忙的时候,土房子旁边堆一堆豆秸,困了就去眯一会儿,醒了接着干。”

当时,张廷旭的儿女年纪虽小,却也会帮着大人印年画,“印一天我给他们买个方便面,都可高兴”,张廷旭笑道。

雕刻与印刷:“手上功夫”

制作木版年画,有三个大步骤,刻版、裁纸和印刷。

早年朱仙镇的刻版艺人很多,但老艺人逐渐衰老去世,后辈又不愿意去学,会这门手艺的人越来越少。

张廷旭的父亲是年画名店天成德的领做师傅,他跟父亲习得一手刻版的好刀法,技艺精湛。据他讲,从1983年到1993年的十年间,朱仙镇几乎所有的木版年画套版皆出自他手。

朱仙镇木版年画刻版多用梨木,这种木头质地坚硬、纹理细腻,又不易走形,刻出的年画版经久耐用,人物细节十分生动。常规的木版年画一套版有5块,线版要线条流畅生动,负责不同颜色的色版要十分准确,否则便不能精准套色。刻一套版需要一周甚至更久的时间,对刻版者的耐心和细心都是考验,哪里的线条要怎么刻才能生动,哪个颜色的色版需要哪一块儿凸出来,刻刀上下飞舞间,外行人很难看出门道。

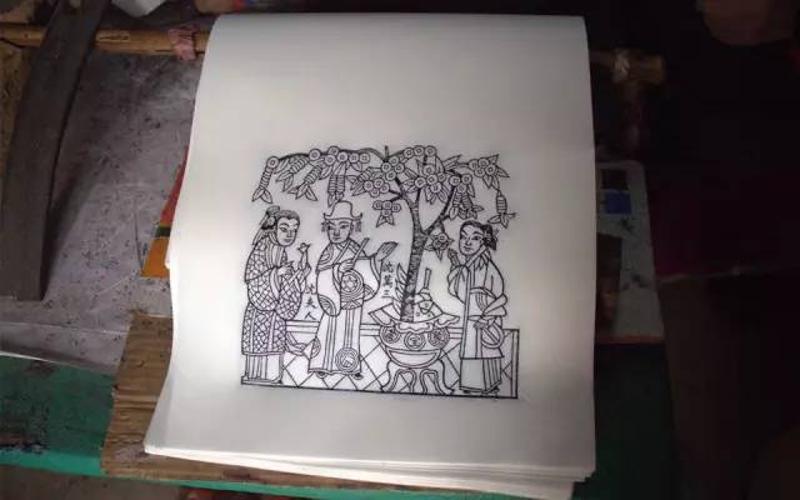

印完第一遍线稿的年画。

以前,年画的裁纸也很有讲究,用的是二尺长的大刀,两人合作裁制。在张廷旭家中,这样的刀依然有,据说是父亲小时候的物件。

对于像王振梅这样的熟手来说,一天印几千张年画不在话下。常年印年画,她有一手印制年画的绝活,可以达到重印八次不跑墨、不跑色、不错版,色彩鲜艳,常年如新。

看上去只是刷一下颜色,但实际上,木版年画的印刷并不是容易活儿。每种颜色要套准、抹匀,全靠印刷者手上的感觉。先印黑坯,晾干,再用色版套色,晾干,再套色……除去黑坯,有几种颜色套几次版,每次套版不能有丝毫差池,如此才能印出一张好看的年画。

把年画做下去

做年画曾是张廷旭养家的生计,农忙时种地,农闲时印年画,是他和许多年画艺人的生活方式。冬天卖年画的收入,是贴补家用、供应孩子读书的主要来源。

但在胶印年画开始盛行之后,这种生活方式被打破了。相较于手工年画,胶印年画样式多,效率高,价格也便宜。木版年画销路开始下滑,很多木版年画艺人就放弃手工印制木版年画,改用机器胶印。

张廷旭家的年画也面临这种困境,一度做不下去。后来,有学者发起“中国民间文化遗产抢救工程”,把突破口选定在木版年画上,朱仙镇木版年画得到抢救。张廷旭将自家的木版年画制成年画故事集,在市场上广受欢迎,家里的年画生意得以继续。现在,张廷旭家的年画名气越来越大更多被买去收藏,或被当作装饰与工艺品,各种订单纷至沓来。

靠做年画,张廷旭为两个儿子分别在镇上攒下两间门面房,均经营年画生意,小儿子张晨云继承了父亲的雕刻手艺,张廷旭总说,“我老了,眼也花了,他现在刻的比我好”。言语间,技艺已经有了传承。

冬日午后,朱仙镇的年画一条街上少有行人,一个年画店门前,两三岁的小姑娘兀自吃着苹果。印好的年画挂在架子上晾晒,偶尔一阵风吹过,年画也跟着飘起。这些千百年前家家门上贴的画纸,某种意义上,正逐渐以一种新的身份被认识……

c57577fb-45d3-4e6a-acde-0f6eeecd2aa7.jpg)

a4428a0f-9ce4-487d-8dc1-5fc111cf1aef.jpeg)

2f031f7c-a1d7-4125-b953-41f8c769603c_cut.jpg)

d624c164-f58f-4836-8bbc-d6dea0063374.png)

921c1bc7-9cf9-465b-a06c-9d93d47f7e88.jpg)

b588d15f-17b1-4722-8e7f-a894aa267613.jpg)

55984fd4-3416-4514-b5e1-694673970bbe.jpeg)

6ecae75d-a600-42f7-8dcc-c60c529da35c.png)

ee4a1651-65a6-4447-b5a2-e60eeb1379a9.jpg)

3d76877c-fc62-4c47-9368-38f8a4806f03.jpg)

4ecce1bb-0ee4-482e-8684-22feb78c00df_zsize.jpg)

ef46f564-2906-4122-a053-dedb05cb877e.jpg)

c8155f53-4c4a-4d87-b0e5-eaf139012fda.jpg)

76677672-0ef9-4882-8de8-0be28b7595ae.png)

29454ddb-daff-48e9-b26a-06508df5a338.jpg)