得到省支持制作的肇庆历史文化名人动画短片.....

肇庆共青团 2017-01-11 18:00

为践行社会主义核心价值观,加强青少年思想道德建设,大力弘扬中华传统文化和宣传肇庆历史文化,“广东省青网计划”、共青团肇庆市委员会联合实施肇庆传统文化名人动漫项目,制作动画短片《包公掷砚》。

非常用心制作的片子,不多说了,马上去片.......

(强烈建议看超清版,点击左下角“阅读原文”)

在这里,也向大家介绍一下端州人的包公情结......

人们常说为官一任、造福一方,到底包拯在端州做过些什么,让他在这里一鸣惊人、从此开始了飞黄腾达的仕途呢?

包拯是北宋名臣,也是中国历史上最有名的一位清官,他因整顿吏治、惩治贪官、解除民困而被称为"包青天",后世则敬称他为包公。包拯在42岁(公元1040年)时做了端州的知州,这是他第一次担任州一级的行政长官,相当于现在的市长一职。而这个端州,也就是今天广东省的肇庆市, 那一年是。他因整顿吏治、惩治贪官、解除民困而被称为"包青天",后世则敬称他为包公。

包公当年任端州知州的时候,留下来的事迹特别多,历史上文献都有记载,这是道光年间的肇庆府志,里面就记载了包公任端州知州的有关情况。星岩书院,是包拯在端州建的第一座书院。

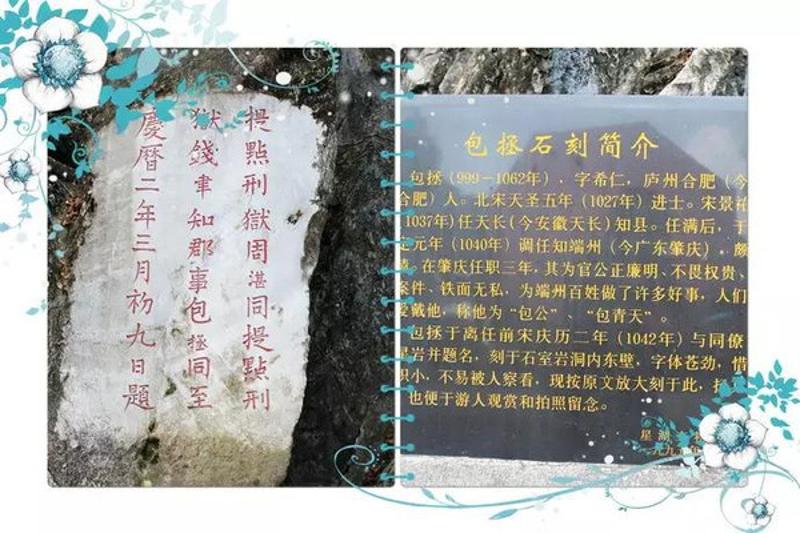

七星岩的题名石刻

七星岩景区石室岩摩崖石刻中有一处包拯手书的题名石刻,这是国内外唯一存世的包公手迹。石刻记录了北宋庆历二年(1042年)时,身为知州的包拯陪来肇庆考察的两位上级官员同游七星岩的事。周湛、钱聿两位官员是朝廷派来当地考察的官员。他们来肇庆考察完后,不到几个月的时间,包拯就被调往京城,升任龙图阁直学士,世称:“包龙图”。

包公井

在《高要县志》中记载着,当年为了解决当地百姓的吃水难问题,包公带领百姓先后打了七眼水井,被后人亲切地称为“包公井”。

裹蒸,似模似样的包公铁拳

在肇庆有个风俗,那就是过年要吃裹蒸。就像北方人要吃饺子一样,在年夜饭的餐桌上必不可少。裹蒸的形状类似于端午节的粽子,但却是用冬叶包裹着糯米、绿豆、肥肉制成的。为了纪念投江的爱国诗人屈原,先人们创造出了粽子。而在肇庆,裹蒸的由来据说与包公密切相关。包拯因为政绩突出被调往京城,即将离开端州前去赴任了。听到这个消息,当地老百姓依依不舍纷纷前来送行。感念包拯一心为民、铁面无私,在端州做了这么多的实事好事,百姓们用家中最宝贵的粮食--糯米、绿豆加上过节才能吃到的猪肉,制作了一种形状好像铁拳的食物,让包拯带着路上吃,这就是裹蒸。人们说,这裹蒸就像包公的铁拳。

在肇庆,为纪念包公而修的包公祠有两处:一处在城内端州区,一处在城外砚洲岛。

砚州岛包公祠

在民间,还有一段与砚洲岛的来历有关的传说,就是 “包公不持一砚归”的传说。

传说包公3年任满乘船离开肇庆时,船刚驶出羚羊峡,突然波浪翻腾,狂风骤起。包公顿感跷蹊,立即查问手下人。原来,端州砚工为了表达他们对包公体恤民情的敬仰,送来了一方用黄布裹着的端砚。手下人见并非金银珠宝便收入囊中,包公得知后却坚辞不授,立即取出端砚抛到江中,这才风平浪静。

传说后来在包公掷砚处隆起了一块陆洲,这就是砚洲岛。包砚的那块黄布,顺流而下,在不远处的西江边形成了一片黄色的沙滩,这就是现在“黄布沙”。“不持一砚归”是历史的事实,包公掷砚是民间的传说,这是两码事。从历史来看,后来在七十年代把包公的墓挖开也没有发现一块端砚,老百姓总是把好事升华,创作出一些优美的民间故事,包公掷砚这个传说就出来了。

城区的包公祠

在城内厂排街的包公祠位于当年包拯到任端州的下船处,由于这里靠近码头,交通方便,包公遂将当时的驿站迁来此处。后来,这里成为人们纪念拜思之处,建起了包公祠。祠堂里长年香火不断。

2015年5月27日,包公文化园正式开园,该文化园是集“廉政教育、历史文化、旅游观光”三位一体的肇庆市重点文化工程项目,更是广东省纪委与肇庆市委、市政府共建的省级反腐倡廉教育基地。