一文读懂汕头旧城的前世今生,这片中西兼容的城区该怎么保护?

文|阿瑞

汕头旧城是近代中国城市史中具有代表性的中西兼备、规模适中、功能齐全、建筑风格鲜明的街区之一。始于清末对外口岸开放,商贸繁荣带动城市的迅速扩张。

到了上世纪80年代后期,随着汕头特区定位于东部龙湖,城市重点发展地区东移,商品房和福利房集中建于东部,海湾大桥和礐石大桥的建成,城市结构发生重大改变,城市东移,规模扩大。但旧城基础失修,房屋结构老化,原居民逐步迁出。未有及时更新的旧城日益衰败破落,带来的是无奈的伤感。

那么,汕头旧城何时复兴?

一纸条约汕头开埠,最初的起点在这座岛屿

汕头,源于《天津条约》1860年开埠。美国捷足先登。英国坚持要求清廷落实条约关于开放潮州进行交涉未果,潮州民众坚拒英人入城。中美1859年6月18日,在天津签订中美《天津条约》,原称“和好条约”,此条约友好装饰成分比英、法多些。如第一款写道:“若他国有何不公轻藐之事,一经照知,必须相助,以中善为调处,以示友谊关切。”友好的外衣背后是利益索求,但对清廷留下好印象,美国在英法之前进入汕头。

条约中的第十四款约定“大合众国民人,嗣后均准携眷赴广东之广州、潮州、厦门、福州、台湾、浙江之宁波、江苏之上海,并嗣后与大众国或他国定立条约准开各港口市镇;在彼居住贸易,任其船只装载货物,于以上所立各港互相往来;”同时也允许在通商口岸贸易,或久居,或暂住,均准其租赁民房,或租地自行建楼,并设立礼拜堂及殡葬之处。美国旋即向清政府提出在潮州和台湾先开市,清廷1859年10月21日同意了美国的这一要求。

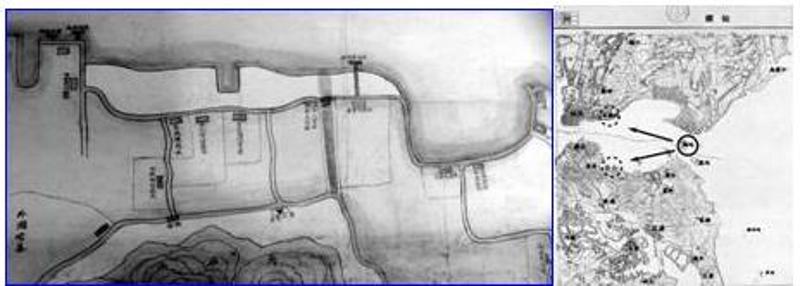

由于清廷管治松懈,美英等国在妈屿和南澳岛进行鸦片和人口贩卖,1855年从妈屿岛出发的美国船只五艘,运载三千多名劳工,英国船只三艘,运载近两千名劳工。

1860年1月1日,美国使臣华若翰派驻广州领事馆的裨烈理任汕头署理领事,在妈屿岛设领事馆,其后两江总督和两广总督提请将汕头税务归粤海关统一管理。1860年在妈屿岛设立潮海关,首位税务司华为士(w.w.ward)于1860年1月到任。潮海关与1853年清朝设置的“潮州新关”并存。1860年1月19日潮海关收到第一批税收。1860年美国使臣华若翰来汕视察开市情况。1861年领事职位由德记洋行的英国商人巴力斯代行。

1862年以后清廷与意大利、葡萄牙、西班牙、奥地利等国签订了一系列不平等条约,通商港口改为汕头商埠。

汕头具有优良的港口条件,其时实际扮演潮州澄海外港的角色。折中办法是 两广总督后派一员同知,在汕头处理通商事宜。汕头逐步成为各国领事馆集中、商业活动聚集的的商业中心。多国设领事馆及潮海关于汕设置,先在沿海外围设置海关、领事馆。

妈屿岛,也称放鸡岛,0.2平方公里,岸线2.3公里。 为潮汕的门户,海防重地。 潮海关下去海域辖区包括了汕尾的遮浪角、福建的诏安湾。建设有相关建筑,包括税务司公馆、副务司公馆。

英国1860年7月7日也在妈屿岛设领事馆。明代南澳副总兵何斌臣在重建妈屿岛重点“妈庙”碑记中写道:“春冬例有汛师一哨屯之,盖所以捍全潮门户,据吾澳藩篱者,此其最冲最胜也”1851岛上元代(1271-1368)创建了妈宫,清朝(1851-1861)年再建另一座妈宫。福建、潮汕船主,船员和家属,多到此祈福。

外国商船从1851年开始停泊于此。1856年,美国浸信会耶士摩和约翰逊传教士在岛传教,并在岛上建基督教堂。1878年美国约翰夫人在岛上创办正当女学。0.2平方公里的妈屿岛,在19世纪木已经聚集了各类与西方相关的机构,包括欧美人。

在汕头妈屿岛设立的潮海关1865年迁至汕头城区的铜山路头(即后来的居平路)。税务司后来也建在礐石。

前期的领事馆的建立形式简单,如法国由英国兼任,日本于1872年设立的领事处由日驻香港领事林道二道兼管,比利时、意大利也由香港领事兼任,德国领事馆1864年为德国商人迪格士担任领事,同时兼管挪威、丹麦领事处。

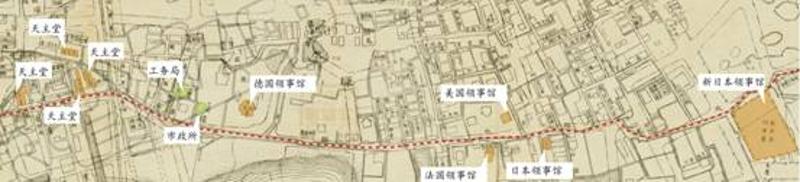

19世纪末,有关领事馆向汕头城区东面聚集。德国(1874)、意大利(1899)、法国领事馆、日本(1904年)等领事馆均建于外马路沿线。到了1909年,美国领事馆从妈屿岛搬至外马路。

潮海关和各领事馆、商人逐步由妈屿岛向城区、礐石聚集。尤其外马路和东面崎碌的集聚,强化了城区的功能和对城区向东扩展起到带动作用。

在1821年已经有商人在汕开商铺,开埠后,各种类型的商业活动繁荣,航线增多,传统漂洋出海的始发地樟林港被汕头埠代替,汕头的发展有赖于码头的建设和各类航线的开通,20世纪初已经形成怡和码头、太古码头、达濠码头、潮漳码头、招商码头、揭阳码头等十几座码头。

打破传统城池结构的汕头城,一开始就中西兼容

汕头埠从建设开始,没有过多的清规戒律的限制,各类建设以商业效益为主,呈现开放的格局。同时,欧美的商人的到来,他们的住宅及相关建筑、物品和习俗多少体现西洋风格,所以汕头埠一开始的建设就体现了中西兼容和开放的特点。

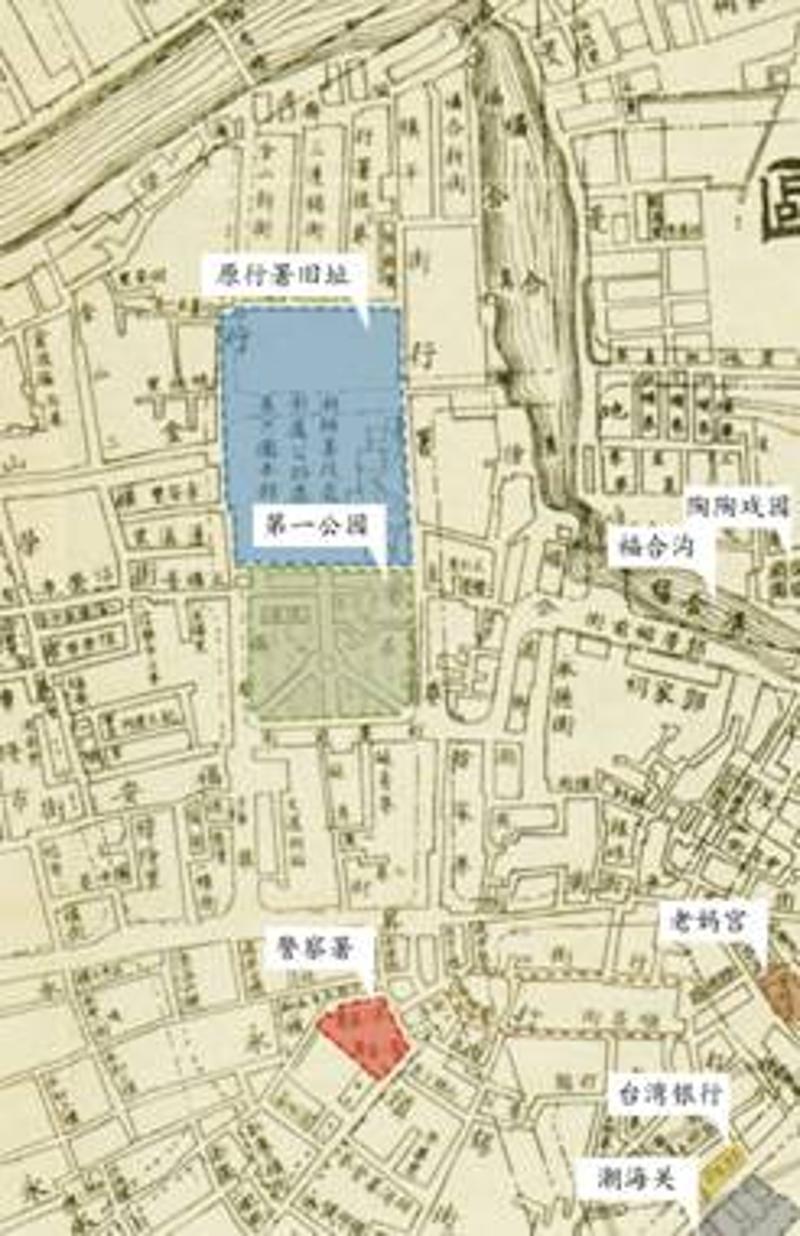

初始汕头埠开始充分利用岸线开辟码头,充实宗教中心,老妈宫(妈祖庙)周边为原集贸地,即顺昌街和行街,1865年后潮海关搬到居平路,更强化“老市”的中心功能,1867年鉴于中外交涉的事务增多,巡道张铣决定在汕头建行署。行署于1868年建成,在旧公园街,也称为道台街。由此中心地展开道路通达至码头岸线,自然就形成放射性的道路结构。

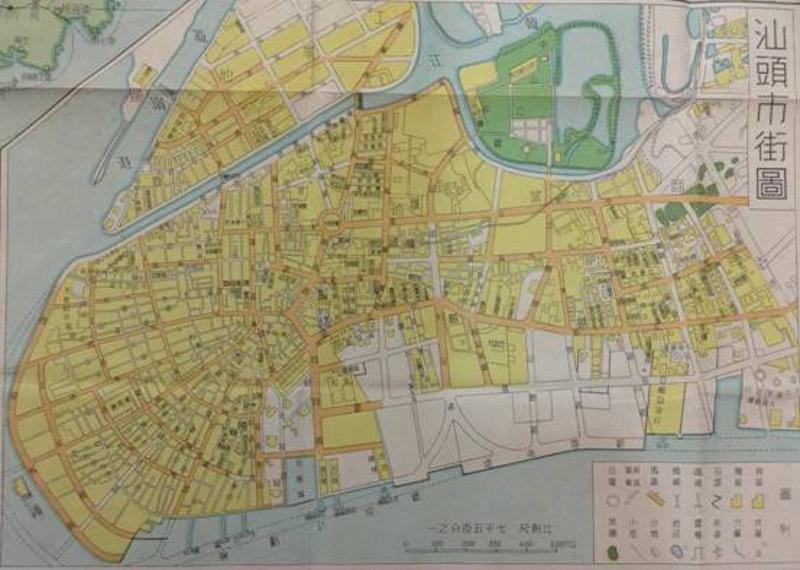

《最新汕头地图》为1909年绘制,小公园这一地标区域尚未形成,以小公园为中心形成放射道路结构是老市中心功能强化和沿海岸线码头利用最大化的结果。

此图的测绘者为W.H. Camphin。图中标注了戏园、外国署、教育处(学堂)、电灯公司、自来水公司等公共建筑和设施的位置。

据统计较为完善的码头有13座。外国署包括德国领事馆、法国领事馆、日本领事馆,沿着老市区通向碕碌的交通干线布置。太古洋行、怡和洋行占据了大量的土地和码头,潮海关填筑的滩涂地已形成陆地。图中还标明退潮“退水”后线路滩涂界线。招商局也初具规模,有关仓库、栈房、泊船坞、码头也已形成。

外国人的船舶驶入,载走移民,盘活商业

汕头是粤东地区华侨出入国的主要港口,也是1840年鸦片战争后中国最大的对外移民口岸之一。

1862年英国的汽船首次进入汕头港,后多国船舶陆续进入。此后,从汕头港出发的移民潮涌现,促进汕头商埠各业的发展。

1869年,约2万人从各地由汕头移民东南亚,1895年约有9万人由此漂洋过海移民。据对1879-1897年的统计,从汕头到泰国的移民为19.22万,1900- 1906年,每年移居泰国的潮汕人约为4万人。不少客属乡亲也从这里出发。

伴随着移民潮,一些洋行也开始在汕头城区开设招工馆所,1876年时,招工馆所超过二十家。1872年汕头成立洋务公所,专门处理潮州地区华工出国事务。

飘洋过海的潮汕人承担抚养家人的重担,赚得的血汗钱省吃俭用寄回家乡。1882年汕头已经有“侨批局”12家。1918年发展到67家,同时成立了南侨批业公所后改为华侨批业公会。 侨批业迅猛发展的同时,金融经济活动也趋于旺盛、完善,各种“银号”林立,产生了许多出口商行。

清末民初活跃的商业活动推动了城市发展,西堤一带“码头动力”带动了小公园一带旧城的扩张,开埠后,潮阳、澄海、揭阳、兴宁、大埔等地的民众向此聚集,寻找更多的发展机会,商户和居住建筑逐步增加,城市商贸集散地的作用更为突出。

移民重要的原因是生计所迫,而在海外发展得较好的华侨返乡投资寻找商机经济的再发展。交通运输和基础设施多为华侨投资。1903印尼华侨梅县人张氏兄弟筹资兴建潮汕铁路,1906年通车,从汕头至潮州、意溪,线路长42.1公里。运行33年。1915年又建汕樟轻便铁路,先通车到外砂,1923年通至澄海。全长16公里。采用手推轻便客车,共有200辆。路基铺复线铁轨,使用人力推动滑行,1932年由于营运汽车的兴起而被淘汰。

“汕头市”最终形成,城建思路仿效广州

开埠成为商埠初始,警察局就成为汕头城市管理的主要机构。原为各洋行买办组织团练维护治安,1905年将团练改为商办巡警。1907年设官办巡警总局,1911年至1915改称为警察事务所,1915至1918改称为汕头商埠警察局,设东西南北中、水上、礐石七个警区。1919年,警察局改为警察厅,增至八警察署管辖全市,并开始设置消防队。

在这一历史阶段,汕头商埠的大多数管理和建设模仿广州。广州也是正在进行着城乡合治向城乡分治的改革阶段。

参照《广州市暂行条例》而制定的《汕头市暂行条例》的诞生,是市政制度建立的基础并对汕头市的规划与建设产生深远的影响。

1921年,汕头继广州之后在广东省内第二个设立了市政厅,“汕头市”的名字便自此开始。

汕头市于1921年3月29日呈省政府核准《汕头市暂行条例》,省政府5月3日核准,强调行政区划的独立性:“隶属省政府不入县行政范围。”

1921年3月市长王雨若上任,此时汕头市区管辖范围为鮀江、鳄浦、上蓬、下蓬四区,礐石四周划勘为汕头市农工业区,拟定市区东至金狮喉巷,北至虾骨埔、浮陇、南至礐石山四周,西至大井、天港。由于有了专门的市政机构,汕头市的城市规划和建设相对规范。

建设黄金期,城内“五脏六腑”逐渐成型

20年代30年代是汕头埠建设的黄金期,市政厅出版了《汕头市政公报》,及时向市民公布市政建设的情况,制定了一系列市政规章,如《汕头市广告取缔规则》、《汕头市租赁铺屋取缔规则》等。

1921年-1937年期间,市政厅提出了一系列市政改造计划并在规划引导下进行市政建设,最有历史意义的是1923年5月通过的《汕头市政改造计划图》,规划提出的汕头规划市区范围为265平方英里,海域为327平方英里。

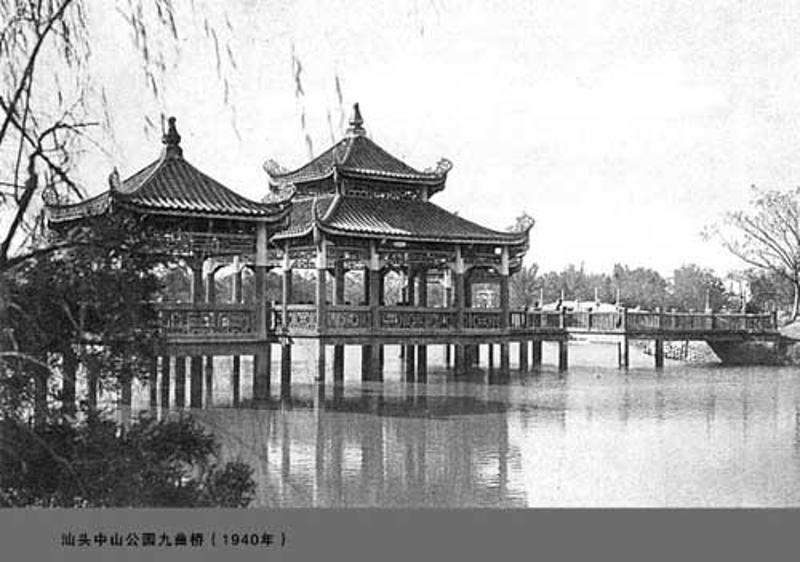

几次规划基本按照1923年的版本规划道路系统和功能分区。总规划面积为6.89平方公里,其中行政区域0.13平方公里;工业区域0.8平方公里;商业和住宅区域5.06平方公里;中山公园0.23平方公里 。

1927年汕头重新规范街道名牌和居民号牌,1928年市政厅改组为市政府,礐石、崎碌也包含到行政区范围。市政建设方面建立了城市公园、市场、学校等一批城市公共设施,开辟多条道路。

1928年1月,汕头市政厅工务科编制了《西堤马路计划图》,西至杉排路,东至镇邦直街。主干道西堤路为100英尺,次干道为海平路和永泰路60英尺,南北支路延续原形成的南北道路直通海边。市区的西面空间得到较大地拓展。

1924-1928年铺筑的外马路,宽20-27米,全长3.4公里,是当时较具现代功能的道路。建于1926年,则为沙石路面。比较重要的道路还包括:安平路、国平路等,至此,汕头的道路系统格局形成。

1931年,汕头市政府在外马路南面德国领事馆对面的填筑土地建成。自此汕头市的行政中心被确定下来。

到了1932年,汕头行政区划范围有所调整,陆域65平方公里;1934 年与澄海有争执又再调整。

从1948年的汕头市街图可以判断,政府拟在西面西堤路的西面向西扩展的道路,,延伸镇邦路、升平路等东西走向的干道。南面在潮海关前和向东石炮台方向继续填海,并形成海滨道路。

那么问题来了,汕头的建设资金来自哪里呢?其实,这座城市的建筑资金来源是多元化的,一方面,1922年-1937年通过围海造地50万平方米,获得了资金,也扩大了城市建设空间。另一方面,汕头也采取了吸引商家参与有回报的公共设施项目的策略,此外,也有商家集资兴建的基础设施,以及华侨在汕头的置业。

基础设施的建设和营运侨资发挥重要作用,许多项目侨资占50%。华侨投资既有抓住商机获取经济回报,也有在乡村治安不好,投资汕头商埠相对安全有保障。不少华侨是对家乡的热爱热心公益进行投资。如在乡村公路建风雨亭、办学校等。

汕头市在30年代已经初具现代城市的基本功能,表现在具有综合的对外交通运输体系,机场、铁路、对外通航的港口;城市在对原有区进行道路拓宽改造的同时,新区道路具有系统性;城市公共基础设施齐全,包括供水、供电和地下排污系统;公共服务设施基本配套,包括影院、图书馆、公园、学校、市场。汕头民航机场1929年选址于崎碌尾,1933年通航,先为中转站,后可通航到上海、曼谷等地。

1947年,汕头市重新划界,全市面积为30.5平方公里。而从1948的地图中可以分析40年代末的现状:西面的道路网络已经形成,用地基本开发完毕,外马路和中山路东西走向的主道路骨架已经形成,两条轨道交通从市区向北延伸分别接潮州和澄海已经被废弃,乌桥工业区部分形成。东面市政厅及部分城市公共活动场所、居住区已经形成。可惜的是机场也被废弃。

1901年,汕头市区人口为3.8万,1921年6万,1934年18.1万。抗日战争结束后,在1946年,居民21199人,其中外国侨民约300人,1948年市区人口又升至22.2万人。

中西兼容的背景下,汕头的街道和建筑也与众不同

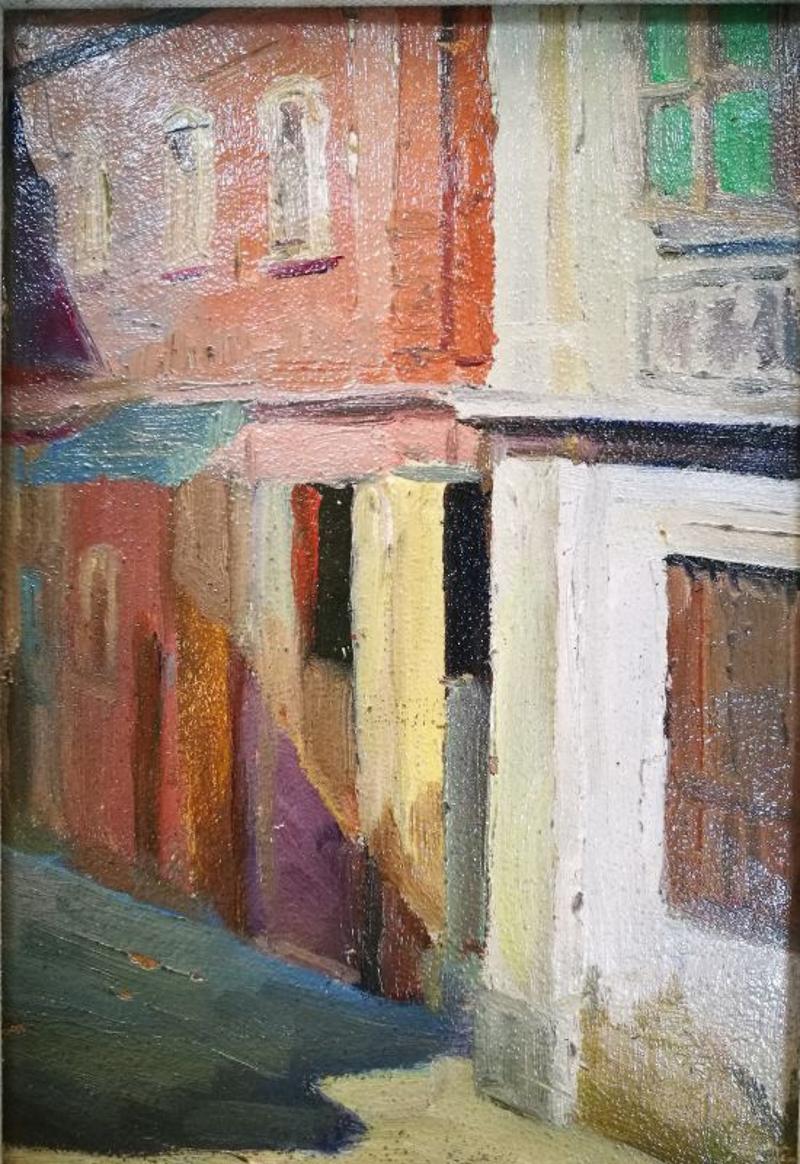

由于西方各类活动在汕头商埠涉及面广,且华侨回乡投资带回侨居国的文化理念,两方面的主要因素直接体现在具中西兼备的建筑的设计和建造中。汕头也因此形成了中西兼容的街道景观和建筑主体风格。

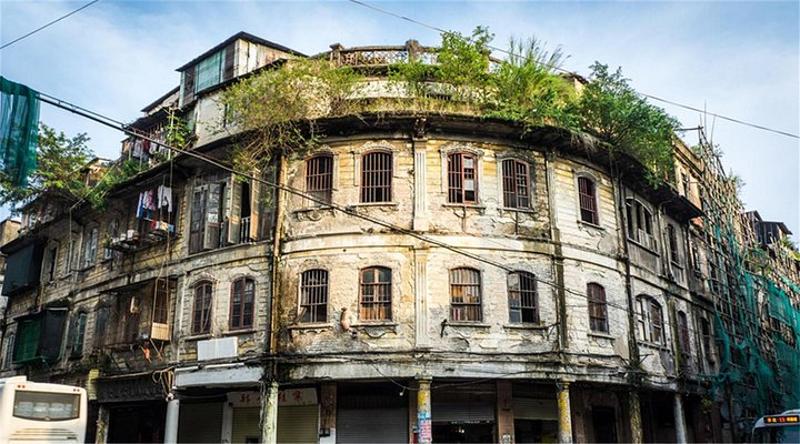

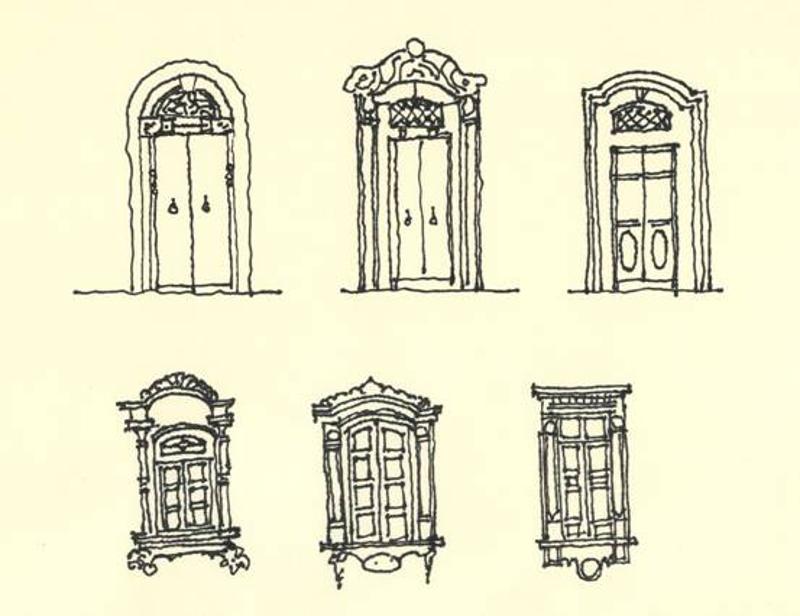

城区街道基本上由骑楼构成,这些应该也有学习广州市当时骑楼模式盛行的动机,骑楼增加了业主的建筑使用空间。在外马路沿线的建筑,招商路交界处骑楼基本消失。由于解决了众墙的问题,以及房地产联片开发,街道建筑保持了立面的连续性。

独立的建筑单体建筑特点明显:宽阔的券廊,简化的西洋柱式,通透的栏杆并带装饰性的图案,注重主入口的装饰线条,檐口悬挑并在底面加以装饰,窗户加上窗楣、装饰线或泥塑花饰。高级的建筑的建筑材料为混凝土、砖和石头。

联排建筑主街道和内街有别。在主要街道以骑楼的方式联结形成步行通道,骑楼采用简化的西洋柱式,内街没有骑楼空间,但仍然注重装饰。联排民居采用下铺上居的空间安排,多设内天井。屋顶也使用潮汕民居的做法,有些改良形成局部天台可以晾衣被。建筑材料为经济起见,常采用贝灰沙与杉木结构。后期才逐步用混凝土。

与国内其他城市相比,汕头的发展的动力是什么?

汕头旧区的发展,其动力是经贸活动,由于港口条件的海上优势,在陆路交通不发达年代,海上交通发挥主要作用,以港立市作用明显。

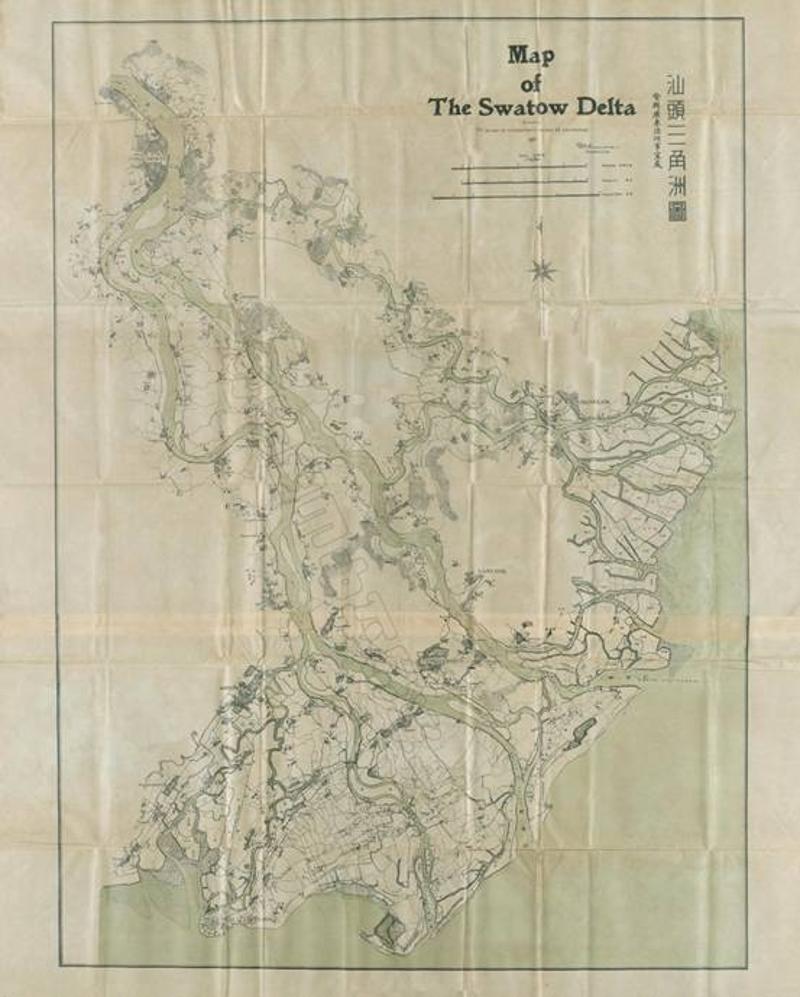

汕头埠的发展和在近代崛起,是充分利用汕头湾的优良自然地理条件缘故。汕头湾是潮汐叉道的溺谷海湾,也就是由于纳潮量大有利于将泥沙利用潮汐带出海外。但过度的围海造地使港口的优势削弱。1931年汕头湾面积为140平方公里,1956年减少为126平方公里,1988年仅剩下67.4平方公里。

移民潮和与之相关的金融和物资交易活动,集聚了城市人口。华侨带回来资金和侨居国的理念,对城市的消费及投资起重要的拉动作用;现代意义的城市行政管理机构在20年代及时产生,使汕头建设之初就具有现代城市的基本规划和建设理念。由于外贸活动和码头动力的特征,城市结构由外围的海岛(包括礐石)和沿码头岸线向原老市集聚。聚集发展能提升城市的凝聚力,投资强度增加。

理解汕头的发展,不能是局限地看待旧城区或某栋建筑,而是应从汕头港湾及岸线发展过程联系起来,从汕头发展内在动力进行分析,这些因素包含了移民侨胞的投资和消费作用、 近现代金融活动的网络形成、海内外的联系等。

今日的旧城日益破败,我们该如何保护?

除了政治运动对历史建筑与旧区的历史建筑造成破坏外,改革开放后的经济建设也铸成了难于弥补的损害。妈屿岛的教堂部分被拆变为旅游宾馆;两座大桥的选线对历史文脉的考虑欠缺:海湾大桥的桥墩建在妈屿岛外国人墓地之上,礐石大桥引桥严重破坏了西堤的景观并影响步行交通组织;而镇邦街68号汕头市基督教普益社和双和市场拆除变为万安花园房地产。

德国领事馆等历史文化建筑在民国拆除变图书馆,富有近代优秀建筑特征的市政府建筑和门楼,包括汕头人有集体记忆的“广场”被改造成为所谓现代化的办公楼和休闲广场。

由此看来,建立以汕头旧城区为核心的区域历史文脉保护体系迫在眉睫。那么保护汕头旧城区应当做些什么?

首先,便是确定整个保护范围。

事实上,旧区的保护,除了要针对小公园一带外,也应当将妈屿岛、礐石纳入其中,这样才能体现对汕头城市发展脉络完整的理解。商贸和航海活动,是涉及汕头开埠的缘由,而潮人的移民也是开埠后进一步发生的重大事件,应以侨埠为 核心,构建区域历史文脉保护体系,突出“商”与"侨"两字。

其次,是加深研究,重点保护代表建筑。

汕头旧区是东学西渐的体现,各类建筑吸取了欧洲的建筑设计手法,同时与潮汕生活和经营习惯相结合。目前需要加深对建筑个体乃至规划的研究,从建筑师的身分以及历史图纸的查找、整理、收集等等基本的学术研究起步。历史建筑的保护应着重选择具有艺术价值、具有历史代表性型制的建筑。

在深入研究八十年代后国家有关落实侨房和私房的政策基础上,需要认真地摸查现有的各类历史建筑的产权状态,业主的去向和意图,有针对性地采取分类经济鼓励政策,促使更多的社会力量参与到旧城历史建筑的维护和更新,出台一系列鼓励功能置换的政策,使历史建筑活化。

根据每栋建筑的特点,平面布局和建筑风格,制定各种可以兼容的功能。为了提升吸引力,可鼓励各类民间博物馆、设计工作室、传统食品店入驻。政府可以规划先行,对危房进行评定,对各类建筑存在的功能替换可能性进行研究后公布。马上动手抢救频临毁灭的历史建筑。重点放在具历史标志意义的历史建筑的抢救,如潮漳会馆、六邑会馆戏台、汕头大厦、南生公司百货大楼等商业建筑、妈屿岛教堂、税务司住所、礐石德国医生住所等潮海关及开埠相关历史建筑。

再有,便是根据建筑的特点寻找合适的修缮方法。

对修缮、加固技术的研究应用工作需结合地方特点。目前败落的现象正在加剧,无论泥塑饰物,还是建筑结构(混合结构、三合土),均需要加紧寻找解决的加固修缮的技术方法。

旧区的建筑结构多属混合结构,许多墙体是传统的三合土材料建而筑成。如何考虑防震及结构安全,需要利用现代新技术,包括钢结构的支撑、利用新材料混合渗透以提高墙体的密度和强度、防潮材料的罩盖等等。只有一系列的工程技术研究透彻后加以运用,才能避免旧区保护走弯路。

对于完全为危房的建筑,应该研究如何诸如保持立面而内部更换钢结构的做法,或者加固、更换屋顶材料,或者独立形成钢结构内部结构受力体系,展示和保护方法应该是多元化的,近代汕头市的建设学习了欧洲城市的许多建造方法 ,目前欧洲在城市复兴和历史建筑维护有许多值得借鉴之处,向欧洲再学习,结合地方特点,形成有效的技术指引政策和具体的实践。