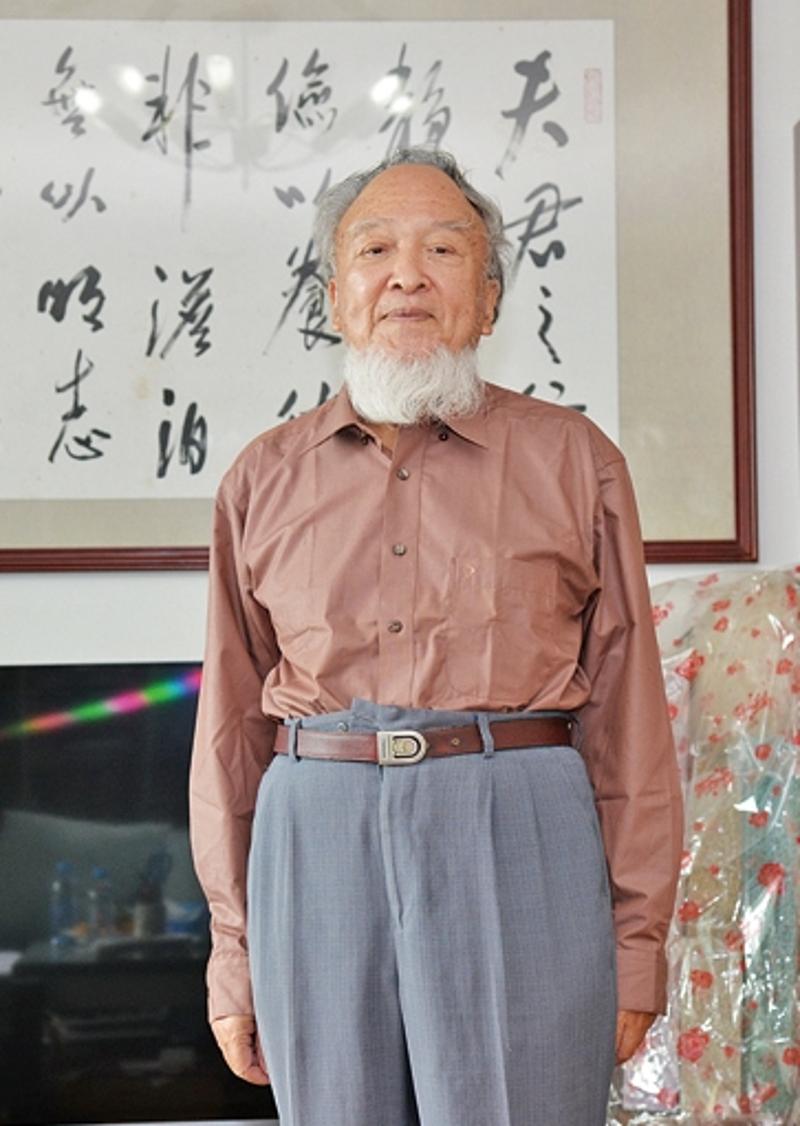

深圳大学教授胡经之:社会科学应解决重大现实问题

胡经之自称“江南学子”,1933年出生于太湖之滨的他,如今已过耄耋之年。胡经之是新中国培养起来的第一代文艺理论家、美学家,“文艺美学”的奠基人。1984年,他应邀从北京大学调往深圳大学创办中文系,先后培养出大批人文社科领域的知名学者。其学术人生与时代洪流共同前进,独具特色。

作为广东省第二届优秀社会科学家中最年长的一位,胡经之在与记者超过两个小时的长谈中,言谈敏锐、思维清晰。人文社会科学应解决什么问题,中国美学如何走出自己的道路,大学如何建设高水平社会科学?对这些问题,胡经之有着深刻的经验与思索。

谈人生,北大精神 深大开拓

1933年,胡经之出生于江苏无锡。1949年前,他积极参加学生运动,17岁时,任无锡县学联主席。早在中学阶段,他就对文学艺术产生浓厚兴趣,阅读了大量古今中外文学作品与理论书籍。

1952年,全国高校院系调整完成,胡经之考入北京大学中文系,后提前半年毕业。1956年,他在北大攻读副博士学位,师从文艺理论家杨晦攻文艺学,又师从朱光潜、宗白华、蔡仪等习美学,致力于融文艺学、美学于一炉。1960年他留校任教,由助教、讲师、副教授而至教授。

1984年秋,受时任深圳大学校长张维之邀,胡经之举家迁居深圳,赴深圳大学参与中文系的创办。他长期担任深圳大学学术委员会副主任、人文社会科学委员会主任。1992年,他获得国务院颁发的“国家有突出贡献专家”证书;1993年,被国务院学位办增列为博士生导师,开始招收文艺美学方向的博士研究生。胡经之先后被推为中国文艺理论学会副会长、中外文艺理论学会副会长、广东省美学学会会长。

胡经之在学术上最大的贡献是开拓了文艺美学这一新的学科。他率先在北大开设“文艺美学”课程,最早在1981年开始招收文艺美学方向的硕士研究生。在此基础上,撰写了《文艺美学》、“文艺美学丛书”、《美学向导》等著作。他著有《胡经之文集》三百万言,从文艺美学、文化美学到自然美学、古典文艺学,走出了一条清晰的文艺学、美学研究路径。

谈治学,美学当应人民之所需

习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上指出,当代中国正经历着我国历史上最为广泛而深刻的社会变革,也正在进行着人类历史上最为宏大而独特的实践创新。这种前无古人的伟大实践,必将给理论创造、学术繁荣提供强大动力和广阔空间。

“社会科学、人文科学和自然科学,都应承担中华民族复兴的伟大使命。”胡经之说,社会科学应与时俱进、急人民之所需、面向当下现实、适应时代的要求,探索和回答中国伟大变革中急需解决的问题。

“人来到世上,首先要活得了,然后求活得好,而后则追求活得美。”胡经之谈及人生追求的体认时说道。他在特区创建初期来到深圳,得以亲历这座现代化、国际化、创新型大都市的飞速发展。深圳人的追求也从物质享受向精神享受提升。

胡经之认为,在经历了数十年的超常发展后,我国进入一个更需要高扬真、善、美的时代。美学不但是提升自我修养、培育美好人格的“为己之学”,也是应人民之所需、按美的规律而创造的“为人之学”。美学大有作为。

科学研究的是物质生产,美学研究的则应是精神生产。精神产品是否符合人民需要,老百姓喜不喜欢,这是最终的评价标准。美学研究者应面向现实,共同探讨当前精神文化发展过程中的重大问题。

谈发展,“经典解今,创新经典”

从西方传来的美学,如何中国化以解决中国出现的新问题?胡经之认为,中国的美学,要从“我注经典,经典注我”进入“经典解今,创新经典”的阶段,以问题为导向,聚力解决当今现实中的重大美学问题,做出新的理论概括。

胡经之表示,至上世纪80年代,我国的美学研究主要概括为“我注经典”,即介绍、解释经典著作。此后,一批学者采用“经典注我”的方式,诠释经典以表述自己的观点。“我们已经知道了那么多中外古今美学经典,不能只停留在贮藏知识的水平,而应面向当今现实,用经典来解释社会实践中出现的新现象,解决美学中的新问题,这样才能对经典作创新阐释,进而创造出新的经典。”

胡经之认为,中国在历史进程中形成了三种美学传统:中国的、西方的和马克思主义的。西方美学大量涌入后,中国美学受强势文化影响。“我们了解西方不够,走了很多弯路。”但中国的现代化并非仅是“西方化”,也要“化西方”。

他表示,相比上一代美学研究者,当代学者接触的新现象、新文化更广泛,这是一个有利条件。缺点是各自为政,互不了解。“一批人搞中国古典美学,但根本不关注现代;一批人搞西方美学,但却不问中国。要懂西方,懂中国,懂马克思主义,才能‘化西方’。”

美学要创新,必须促进马克思主义美学、中国美学、西方美学都关注统一的现实问题,将传统美学作为构建新理论的资料。

谈大学,面向现实 抓本地典型问题

“我离开北大,来深大后,常有朋友问我,得失如何?”胡经之笑道,“从个人来讲,深圳的气氛很好,研究方向也更广。但从学术来讲,如果我在北大,以文艺美学为切入点,一届届博士生留下来,肯定形成梯队”。

胡经之认为,高水平大学学科建设,需要培养团队、建设基地、形成梯队。过去30年,深大人文学科处于“铺摊子”的阶段,从中文系生长出许多学科。但今后不能继续停留在这个阶段,应摆脱亦步亦趋,形成自己的特色。“哪几个学科是你自己的特色,这就要规划,要搞基地,要有编制、经费、人员的投入。”

对于高水平大学人文学科建设,应面向现实,抓住本地的典型问题。深圳的社会发展在全国具有典型性,及早抓住其中重大问题,投入人力,给予理论解答,即可自成特色,最终形成“深圳学派”。

作为学者,抓住某个美学家或美学问题深入研究,未尝不可,但难以在宏观层面回答重大问题。“人文社会科学研究,力量集中不起来,这是当前面临的主要问题。”他认为,广东省近年来大力发展社会科学,开展优秀社会科学家评选,即是试图着手解决这一问题。在社会经济高速前进的今天,人文社会科学也应同步发展,这成为这一阶段必须回应的时代要求。

大家荐书

●美学著作

中国现代美学名家研究丛书 (6卷) 商务印书馆 金雅主编

中国现代美学名家文丛 (6册) 浙江大学出版社 金雅主编

●文艺学著作

中国当代文艺学研究文库 (12册) 复旦大学出版社 朱立元、曾繁仁主编

中国当代美学家文论家评传 (10册) 黄山书社 王岳川主编

【南方日报记者】皮韦

【摄影】皮韦