砚池悟墨——李长松山水画展开展 87件作品亮相

李松松:绝不诉诸语言的历史观

李松松 图/姜婉璐

他关心政治,但政治对他来说是有距离的。他更关心人,但他关心的也并不是具体的人

李松松应该是最容易受记者欢迎的那一类艺术家:他长得帅,拍硬照尤其上镜,根正苗红的央美科班毕业,国际市场表现也一直不俗,还在16岁上中学的时候就以令人意外的方式参与了里程碑式的中国现代艺术展……他身上的一切标签都意味着他会是媒体喜欢的那种适合用来讲故事的男同学。但实际上,他不是。

他不喜欢接受采访,也不热衷于参加活动,如果你曾旁观他在展览开幕的媒体导览或者群访,你会轻易发现,采访的和接受采访的,双方都极度不享受这个过程,尤其是在记者们试图让他解释作品想要表达什么的时候。据说他曾经非常不怕得罪人地对一群记者亮出自己的原则:“艺术家去解释自己的作品是一件下流的事情!”

这是李松松式的精神洁癖。在他的价值观里,艺术家既然已经选择了自己的媒介,就应该让作品自己说话。只有瘸腿的视觉艺术才需要语言文字注解的拐杖。如果绘画本身不能触动观者,而要靠作者滔滔不绝地加以阐述,为何不干脆写一篇文章呢?如果观看者受限于自己的悟性和经验,不能对作品产生感应,创作者又有什么资格跳出来充当一个填鸭式的教育者?

让我们荡起双桨在昨天的炮台边尽情玩耍

所以,关于李松松在佩斯北京的最新个展《北海》,最好还是先说说我们会看到什么,而不是李松松说了什么。

《北海》展览现场

展厅里有一座临时搭起的栈道,仿佛一座矮矮的小桥,分割开了空间,人们可以像游园一样行走。小桥通往的尽头,是两幅同题作品,《北海》。其中一幅来源于北海公园的等高线图,另一幅则仿佛旧式城墙,李松松惯常使用的厚涂法在这里产生了变体,每一抹颜色都有一个上厚下薄的内切角度,这让厚重的颜料仿佛随时要倾倒下来。事实上,当画还在工作室的时候颜料就开始斑驳塌落,像一个关于崩溃朽坏的隐喻。

北海是李松松的童年记忆,那时的北京城还远没有今天这么大,作为红色子弟,他从小生活在景山公园附近,离故宫亦是咫尺之遥,上的是北海幼儿园,北海公园就是放学后玩耍的地方。那首描绘新中国少年儿童幸福生活的《让我们荡起双桨》简直就是他和小伙伴的童年写照,“海面倒映着美丽的白塔,四周环绕着绿树红墙。”

孩提时代天真懵懂,也未必有歌里唱的这种新中国主人翁式的怡然自得,白塔只不过是个玩耍的去处。大了以后渐渐知道历史变迁的戏剧性:112米有余的白塔曾经是整个北京城的制高点,是清兵入关之后顺治下旨修建的藏式喇嘛塔,这其中自然带有异族统治者压制征服汉地的象征意义。实心的白塔不可攀爬,1976年唐山大地震波及北京,塔顶被毁,发现塔身中藏有太极图和佛骨舍利。白塔下的善因殿有悬挂经旗的“五虎号杆”,旗帜下面就是五座炮台,称为白塔炮台或五虎炮台,遇到紧急情况,以放炮为号。乾隆皇帝在《塔山四面记》中就有“畏民岩”、“防急变”之词,美丽的白塔实则有森严凛然之意。

第296号群众演员请你死得再投入一点!

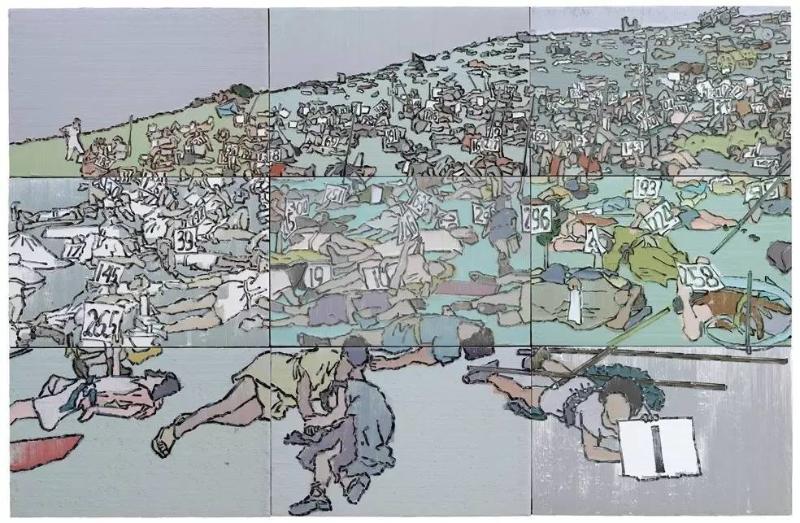

另外两幅留下深刻印象的作品是《唯物史观》和《唯心史观》,让人联想起杰夫·沃尔用演员摆拍的摄影作品《死亡路上的对话》。但作品其实源自库布里克拍摄《斯巴达克斯》的现场,表现战争过后尸横遍野的惨烈场景。为了方便现场调度,每个群众演员身边都放上了数字标牌,这些被编码的活人要表演出尸体的物质性。李松松画的不是战争现场,而是带着数字标牌的拍摄现场,《唯心史观》是黑白、阴郁和含混的,只有数字牌暗示这是一场虚假的战争。《唯物史观》动用了喜气洋洋的卡通色彩,在春意盎然的山坡上,人们匍匐在地,摆出各种扭曲的死态,但他们仍是轻松的,仿佛正在郊游。只要导演一声令下,这些死去的人马上就会翻身坐起,喝水,野餐,和周围的尸体调笑,或者正好相反,从正在调笑变成吐血而亡。

《唯物史观》布面油画

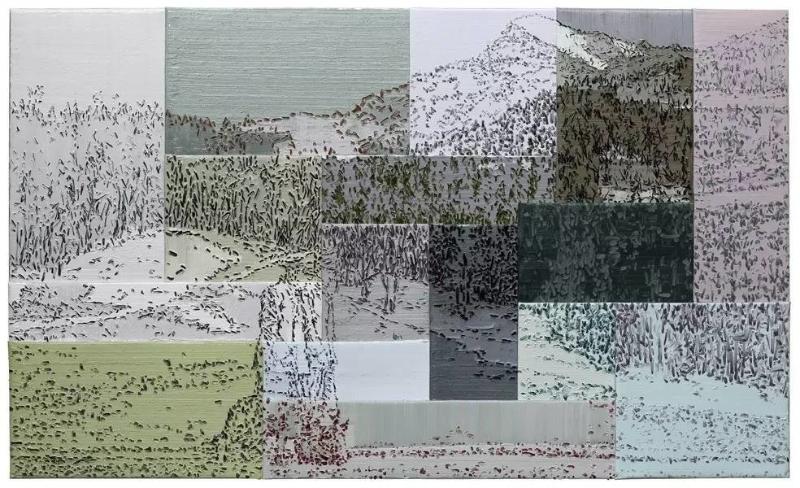

2015年,李松松在意大利博洛尼亚现代美术馆和德国巴登-巴登国立美术馆举办个展,但《北海》距离他在国内的上一次个展已有四年之隔。这次的展览几乎囊括李松松在厚涂语言上的全部探索。最新的作品是用射箭的方式完成的,李松松把画笔固定在日常练习的弓箭的箭头上,用蘸了油彩的笔头射向涂了底色的铝板或木板,完成造型和绘画,这让原本就难以控制的厚涂变得更加不稳定和充满偶然。弓箭射术是古之君子必须掌握的“六艺”之一,骑射,在中国的传统里,寄托了既属于庙堂、又属于江湖的英雄意气。绘画的过程也仿佛变成了一件更加身体性的行为艺术,“整个过程就像是在泄愤!”仅《露娜指引我们战斗》这幅3.7米×3.2米的画面上就射了两三千箭,有些地方连木板都射穿了。在创作的过程中,他前后射断了七八根特制的、号称坚固无比的碳素箭。另一幅作品《中华》是铝制底板,展览的时候,李松松在背面衬了一层透明亚克力,让观看者可以从侧面看到画板在力的作用下形成的凹陷,这是力量承载的直接形态,超越了绘画。

退后十米看历史

作为写实主义的门徒,李松松常常体会到绘画的无力感,“就是有很多更好的手段让活生生的东西看着更过瘾,比如摄影、录像……”绘画是一种平面二维的属性,当他试着去画一张同样是平面二维的老照片时,厚涂的方式恰恰赋予画面一种图像源本身所不具备的立体性,让画面获得了浮雕般的效果。

李松松说,他画画的状态有点像临摹碑帖,书写的过程其实与文字的内容已经没有什么关系了。2004年那段时间李松松画了不少历史照片和旧时政治宣传画,“我选择这些历史照片跟我个人经验是有关的,而且这也不是我一个人的经验,是我这一代人共同的经验。”“我画的是老照片,照片本身已经完成了,我只是用绘画的方式对它进行了再一次的阅读。”他也许解读出了什么,但是“没有一个是文字上的答案”。

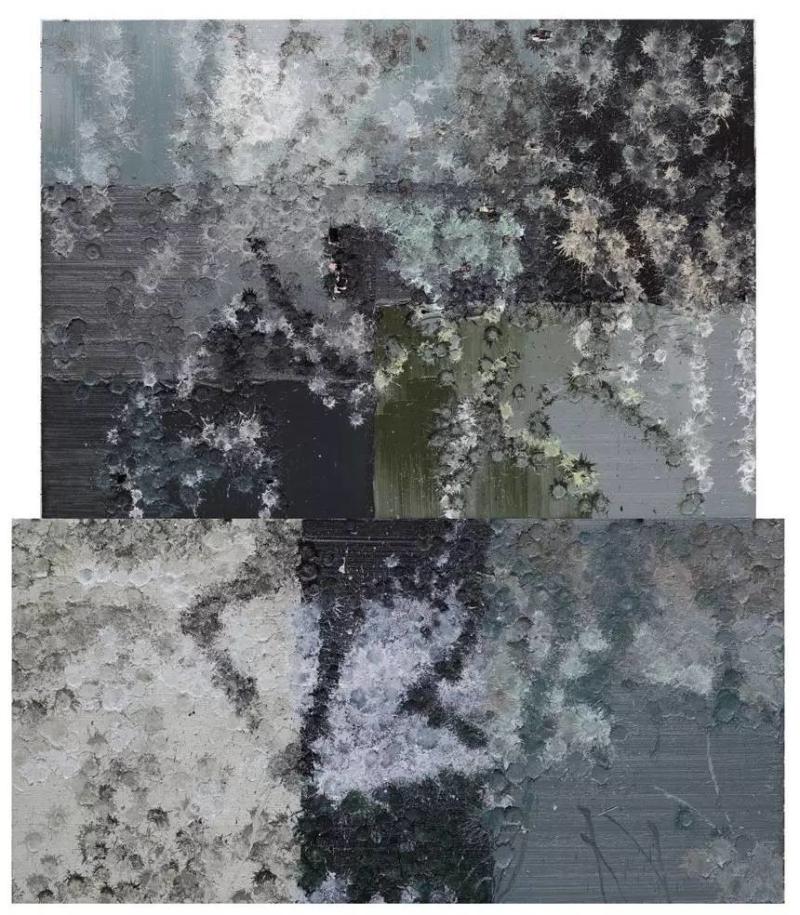

《露娜指引我们战斗》木板油画

他用一种充满距离的方式来处理这些画面,他切割画面,赋予不同块面不同的色彩表现,同时,用近乎抽象的方式来处理这些被切割的部分。“我画面的来源是公共图像,但让我画的画和它的图像来源保持一定的距离。一旦我选定了要用某个图像来做点什么的话,我就会想办法尽量把这个图像忘掉。我把它分成一块一块的,在每一块具体工作的时候,我就尽量不去管整体。我独立处理每一个块面,在处理片段的时候只对片段负责,而既然是片段,它就失去了服从一个所谓的整体画面的能力和责任。”“比如说我画《看戏》,我不会去管我画的这是尼克松的胳膊,那是江青的胳膊。我只是涂抹了一块痕迹,这个痕迹模仿了另一个痕迹。而我在做具体的每一块的时候,它们都是抽象的。”

这也有点像他对待历史的态度。他关心政治,但政治对他来说是有距离的。他更关心人,但他关心的也并不是具体的人。

有趣的是,这些近乎抽象的、看似毫无意义的块面,一旦组合起来,就立刻变成具象的、逼真的画面。一直挂在他工作室墙壁上的大画《走狗》,从很近的距离看,只能看到厚厚颜料上繁复点戳的散漫痕迹,搬到展厅之后有足够的距离退远了再看,构图和用色其实都是极其严谨的:在巨大山林前面两个穿着制服的男人在遛他们的警犬,男人们显得心事重重,漫山大雪,警犬追踪着地面上气味的痕迹疾走。

《走狗(二)》铝板油画

站在李松松的画前,你会感受到,历史在形成它的面目的时候,也一定有自己的方法论。当我们近看历史,或者身在其中,我们感受到的常常是一片芜杂,很多细节分散了我们的注意力,成了障眼法,但是让我们退后几步,宕开三十年或更长的时间去回看,貌似无意义的事件突然勾连了起来,对历史的走向突然有了洞若观火的透彻。一些貌似独立的、互不关联的历史事件组合起来,终于成就了某种趋势。

也许你应该用同样的方法去看李松松的画:凑到跟前看、移到侧面看、站在五米开外看、退到十米甚至更远的地方看……佩斯画廊工作人员的心得是:你甚至还可以去看一看电脑缩略小图。

把可能澎湃的激情拆解成每天要做的功课

李松松是一个向内用力的人。他少有外露的激烈情感,虽然他骨子里嫉恶如仇。为了节制过于情绪化的创作,他把绘画任务拆解成更加不带感情的片段,分配给自己,然后像做功课一样,完成每天的定量。“如果一定要意味着什么,那更像是一种逃避吧。”他说,“我可以不太多地被现实困扰。我制定了规则,然后我把需要做的事情做完。画完了就结束了,它没有给我造成精神上的压力。相反,它释放了我精神上的压力。”

能释放他精神上压力的事情并不多:他听音乐,古尔德演奏的巴赫是他画画时常放的音乐;不喜社交,他看得上的、气味相投的才会成为莫逆。他像一团慢热的火。而对另外一些人来说,他可能一直是一块态度友好的冰。向京说,虽然我们现在艺术史不提所谓的“贵族画家”,但是松松的画是有贵气的。这种贵气来自精神上的优越感和纯粹性,他的画面里有一种不闻烟火的纯净之气,有一种安静的、意志的力量。

作为艺术家,李松松走的几乎是一条最为名门正派的路,从美院附中到中央美院,师从刘小东,从写实主义脱胎而来。他的同门称他是“老想要叛逆,却总是学不了坏的老实孩子”。上大学的时候,家里派小车到学校给他送东西,他会远远地走到校门外面去等,不想被同学看见,显得太过特殊化或招人议论。他身上还保留着正直、质朴的部队子弟的一面,而文艺细胞则来自母系。他不愿意提及自己的出身,偶尔带着感情说起自己的父亲:一直远驻,远离妻儿,从部队最基层的位置层层历练。李松松小的时候,常常一年也见不到父亲一两次,但父亲是作为一个男性榜样存在着的。另一个李松松会说起的亲人是他的姥姥,姥姥是江浙人,能干、考究,擅制美食,他在味蕾上的挑剔和精细,就源自她的宠溺。作为第一批入驻798的艺术家,他眼睁睁地看着这个曾经偏僻的地方变成一个游人如织的景点,房租一涨再涨,但12年过去了,他依然吃不惯并且看不上周围那些时髦餐厅做的饭菜。

从央美毕业之后,他短暂地教了几年书,靠做空间设计赚钱,直到刘小东对他说,他应该尝试着去当一个职业艺术家,“如果你喜欢画画,就应该用它来养活自己。”

刘小东没说错,李松松几乎是一出道就红了,而且他的藏家是不分国界的。对于那些赶上了千禧前后中国当代艺术井喷期的艺术家来说,“养活”不是难事,难的是长久立住,砥砺而行,不跌跤,不止步,也不堕落。艺术市场很大,但艺术史是一道窄门。

本刊记者丨蒯乐昊

编辑丨郑廷鑫 rwzkwenhua@163.com

637b1912-48b4-42bf-aa9c-3653a1d19da7.jpg)

b68eb2a4-542a-4abb-953f-ab3967ccb8d0.jpg)

b37f3602-5954-4393-a1cc-e7aa0a3b95da.jpg)