一分钟看懂2016年广东省委经济工作会议

周末赏读 | 每个人都能在“麦田”里找到自己青春的痕迹

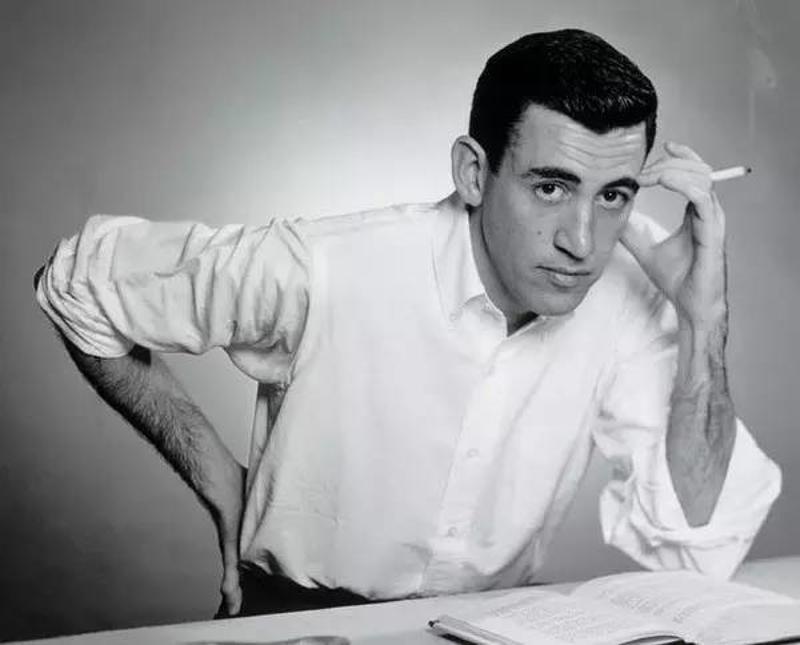

杰罗姆·大卫·塞林格(1919~2010)

杰罗姆·大卫·塞林格(Jerome David Salinger) ,美国作家,1919年1月1日生于纽约。父亲是犹太进口商。他的著名小说《麦田里的守望者》被认为是二十世纪美国文学的经典作品之一。2010年1月27日,杰罗姆·大卫·塞林格在位于美国新罕布什尔州的家中去世,享年91岁。

关于塞林格

1919年1月1日,塞林格出生于纽约的一个犹太富商家庭,他在15岁时就被父亲送到宾夕法尼亚州的一所军事学校,1936年塞林格从军事学校毕业。塞林格在纽约的时候就开始向杂志投稿,其中大部分都是为了赚钱,但也不乏一些好文章,其中包括了《逮香蕉鱼的好日子》。

二战中断了塞林格的写作。1942年塞林格从军,1944年他前往欧洲战场从事反间谍工作。战争令塞林格恐惧,他之后写了多本以战争为题材的书。

1946年塞林格退伍,回到纽约开始专心创作。他的第一本长篇小说《麦田里的守望者》1951年出版,获得了很大的成功,塞林格一举成名。迄今为止,这本书的全球发行量超过6000万册,已成公认的美国现代文学经典。

这本小说的影响力大到难以想象的地步,就连刺杀约翰·列侬的查普曼和刺杀里根总统的欣克利,都随身都带着《麦田里的守望者》,对这本书百读不厌。查普曼在监狱中发表声明称:“我希望有一天你们都能读一读《麦田里的守望者》,我今后的所有努力都是为了这个目标,因为这本非同寻常的书里有许多答案。”当然,它不是一本杀人犯“必读书目”,不同肤色的青年人都深受它的影响。

《麦田里的守望者》获得成功之后,塞林格变得更孤僻。他在新罕布什尔州乡间的河边小山附近买下了90多英亩的土地,在山顶上建了一座小屋,过起了隐居的生活。他虽然从未放弃写作,但他在1951年之后,就很少公开出版自己的作品。他后期的作品也越来越倾向于东方哲学和禅宗。

2010年1月27日,塞林格在新罕布什尔州的家中去世,终年91岁。

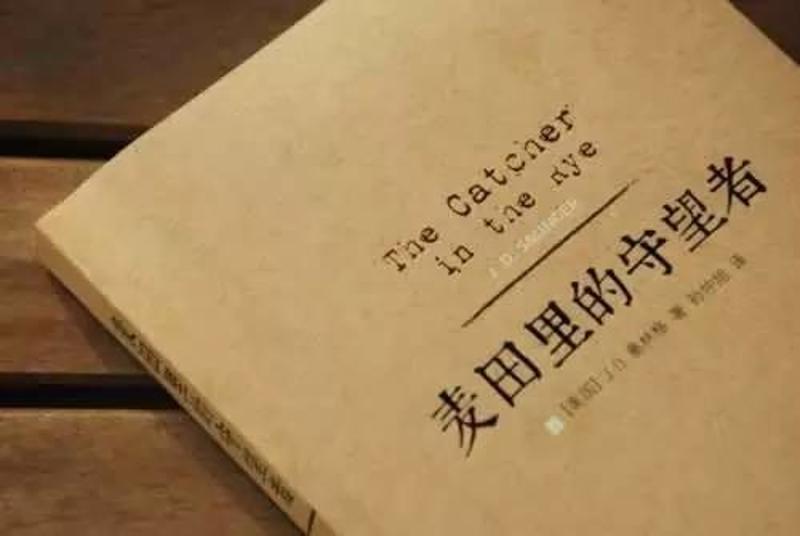

关于《麦田里的守望者》

《麦田里的守望者》被认为是二十世纪美国文学的经典作品之一。塞林格将故事的起止局限于16岁的中学生霍尔顿·考尔菲德从离开学校到纽约游荡的三天时间内,充分探索了一个十几岁少年的内心世界。

《麦田里的守望者》之所以能产生如此重大的影响,很重要的一点还由于塞林格创造了一种新颖的艺术风格。全书通过第一人称,以一个青少年的口吻叙述了自己的所思所想、所见所闻和行为举止,也以一个青少年的眼光批判了成人世界的虚伪面目和欺骗行径。

塞林格以细腻深刻的笔法剖析了主人公的复杂心理,不仅抓住了他的理想与现实冲突这一心理加以分析,而且也紧紧抓住了青少年青春期的心理特点来表现主人公的善良纯真和荒诞放纵。小说中既用了“生活流”,也用了“意识流”,两者得到了巧妙的结合。

从1951年出版以来,《麦田里的守望者》给全世界无数彷徨的年轻人带来心灵的慰藉。主人公霍尔顿那种没有清楚目的的反抗,是当时学生和青少年的典型病症。《麦田里的守望者》发表后,大中学学生争相阅读,家长和教师也视小说为“必读教材”,把它当作理解当代青少年的钥匙。

《麦田里的守望者》语录

◆我由于自己的愚蠢,一直以为她很聪明。

◆记住该记住的,忘记该忘记的。改变能改变的,接受不能改变的。

◆这类事情老让我笑疼肚皮,我老是在跟人说“见到你真高兴”,其实我见到他可一点也不高兴。你要是想在这世界上活下去,就得说这类话。

◆一个不成熟的人的标志是他愿意为了某个理由而轰轰烈烈地死去,而一个成熟的人的标志是他愿意为了某个理由而谦恭的活下去。

◆有人认为爱是性,是婚姻,是清晨六点的吻,是一堆孩子,也许真是这样的,莱斯特小姐。但你知道我怎么想吗?我觉得爱是想触碰又收回手。

◆人类的声音密谋要把世界上的一切亵渎个遍。你也满身污秽。也都无法纯粹。

◆他说我还不具备条件应付生活的挑战,因为我缺乏幽默感。

◆每个人都有潜在的能量,只是很容易:被习惯所掩盖,被时间所迷离,被惰性所消磨。

◆我们确实活得艰难,要承受种种外部的压力,更要面对自己内心的困惑。在苦苦挣扎中,如果有人向你投以理解的目光,你会感到一种生命的暖意,或许仅有短暂的一瞥,就足以使我感奋不已。

他们如此评价……

塞林格是我最痴迷的作家……也许是那种青春启迪和自由舒畅的语感深深地感染了我。它直接渗入我的心灵和精神……

——苏 童

塞林格的寿命不止91岁,塞林格将和它的作品一起永生。

——郑渊洁

“塞林格是二战后美国伟大作家中的最后一位,他通过霍尔登·考尔菲尔德——也许是美国小说自哈克贝利·费恩之后最棒的一位少年叙述者——发出了一种真实的时代声音:幽默,不安,自我纠结,并且严重迷失。”

——斯蒂芬·金

“这部小说最大的魅力莫过于主人公从未长大这一点上,一个类型的错误老是犯来犯去,从来就没个结论。换句话说,不明白的就是不明白,其实才是最有风格的小说……塞林格让我感到温暖,《麦田里的守望者》不再让自己觉得孤独。”

——村上春树

来源:南方网综合