潮汕大饥荒时她逃难北上,73年后,牛肉丸和锡箔纸为她找回家乡

从江西南康到广东潮安,800里;

从村口到祖屋,800米。

这趟回家的路,

从1943年潮汕大饥荒至今,

蔡美英走了73年。

重走故土生聚村的路上,一位曾经在饥荒中一起逃难走散的姐妹认出了蔡美英,蔡美英紧紧握着姐妹的手久久凝视着对方,激动地说不出话来。

近乡情怯

2016年10月28日,

是蔡美英回乡认亲的日子。

广东潮州市潮安区生聚村,

大红色的横幅挂上了高树梢,

一长串的鞭炮候在了祠堂前。

蔡美英在村口向里望,步子很慢。

进村的路很长,

村里的后辈要背她进村,

她摆摆手,“要走进去。”

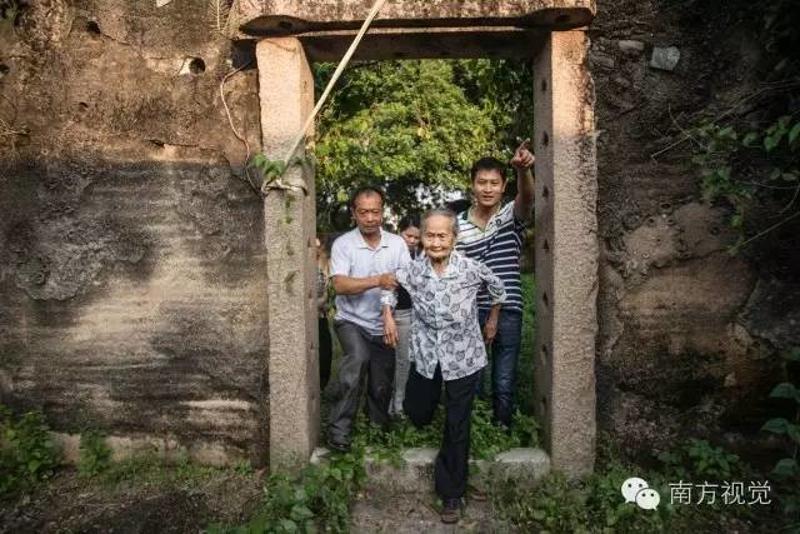

年近九旬的蔡美英在孙子和志愿者的搀扶下踏上潮州故土生聚村前来认亲,村里的亲人和村民走到村口迎接老人的到来。

亲友、志愿者推着坐在轮椅上的蔡美英重走故土,唤起她儿时的记忆。

89岁的蔡美英,

是1943年潮汕大饥荒的逃难者之一。

当年,罕见的旱灾叠加持久的战祸,

造成一场席卷潮汕的大饥荒。

数十万饥民逃往邻近的江西、福建,

一路“病毙途中触目皆是”。

时年16岁的蔡美英从村里逃出来,

被人拐到江西南康,

一路“吃树皮、挖草根”,奄奄一息,

被卖到乡下,捡了条性命。

村口许多老人和小孩前来观看蔡美英的认亲仪式。

志愿者推着蔡美英一点点走向村子。

故园不再

蔡美英只记得一些零碎信息

生父曾以卖牛肉丸为生,

村里很多人家做锡箔纸。

志愿者发动熟人打听,

得知在蔡美英逃难的年代,

潮汕地区以生聚村一带加工锡箔纸最为出名。

经过各种信息比对,

志愿者将生聚村锁定为蔡的疑似故乡。

亲友推着坐在轮椅上的蔡美英重走故土,希望能唤起她儿时的记忆。

老屋因在抗战时期房屋被夷为平地,只留有几根石柱,见到杂草中石柱的蔡美英好像一下被唤起了记忆,露出了兴奋地表情。

为了目睹已被夷为平地的儿时房屋,行动不便的蔡美英坚持往前走。

一路蹒跚,一路张望。

73年的乡村巨变,

年近九旬的老人辨识起来不容易。

直到拐过一棵大榕树,

到了老旧的祠堂前,

蔡美英像惊醒一样,

“那边以前是旧市场?”

儿时的房屋前,因在抗战时期房屋被夷为平地,只留有几根石柱。

亲友、志愿者带着老人在村里各种祠堂和古屋走认。

许多儿时的记忆一时难以想起,蔡美英陷入沉思。

亲人相认

一位80多岁的老奶奶认出她,

迎上来叫声“姐”,

她俩曾在饥荒中结伴逃难,

又在逃难路上走散;

祖屋旧址变成了菜地,

邻居家的男娃长成了老伯,

用潮州话叫声“捞娘姆”,

蔡美英立起身子,

这是她忘了几十年的母亲的小名。

见到前来认亲的姑姑蔡美英,侄女连忙上前双手握着老人的手,开心地攀谈起来。

从汕头特意赶来的侄子拿着蔡老三哥的照片给她相认。

认亲结束后,按照当地风俗,蔡美英来到古庙前烧香“拜老爷”。

73年光阴太漫长,

即便是蔡美英的同辈人也大多离世。

她有兄弟姐妹五人,

在1943年全部逃离生聚村。

从汕头赶回来的堂侄

指着蔡美英三哥的照片给她看,

“您要早回来10多年,还能见着。”

时隔73年,回到故土认亲的蔡美英站在抗战时被夷为平地的自家房屋前与亲人团聚,圆了她几十年的寻亲梦。

蔡美英与故土的亲友合影。

蔡美英终究是

数十万逃难者里幸运的一个。

活了下来,

在有生之年回到了故乡。

谁不想早还乡?

图片:南方日报记者 肖雄

文字:南方日报记者 李书龙

编辑:曾强 王良珏 张梓望

统筹:严亮