赵丽宏 写作让我活得坦然丨特写

赵丽宏 图/郑宪章

导语

作品大受教科书喜爱一事让这位作家相当尴尬,“我写的时候并没有想到要写一篇课文”

“最讨厌的作家”

发微信时,赵丽宏常会附上最古老的微笑表情:一张小黄脸,脸上是弯弯的嘴巴和一对视线朝下的眼睛。这个沿用自QQ的经典表情在年轻人的话语中早已脱离表面含义,现在它经常用来表达无语、冷淡等情绪,其效果相当于“呵呵”。赵丽宏不懂新的玩法,他客客气气地问好、自我介绍、告别,仿佛还嫌不够友好,微笑表情一定要发两个。这种过于周全的好学生式礼貌来自一位前辈,多少让人感觉意外。

作家赵丽宏成名于上个世纪80年代。1982年,临近大学毕业的赵丽宏出版了人生的第一部诗集《珊瑚》。现在他带着最新诗集《疼痛》出席各种宣传活动,时间已经过去34年。“我做学生写诗的时候就听到赵老师的大名。”诗人西川在11月份北京的诗集发布会上说。发布会的主持人是《人民文学》杂志副主编邱华栋,他的开场白也表达了类似感慨:“在1980年代,只有十几岁的时候,我就读过赵老师的诗。”

很多人并不知道他写诗了。当下,他更为人熟知的身份是散文家。出版社的工作人员介绍他:“赵老师的散文是当代作家中入选中学课本最多的。”

赵丽宏近年“主要的文字是散文”,而诗歌仍然重要,诗人杨炼对他新诗集的评价“诗须臾不会离开真的诗人”深得他心。他不清楚自己有多少篇文章入选中学课本,有研究者在2006年做的不完全统计是32篇。然而,作品大受教科书喜爱一事让这位作家相当尴尬。“为什么课本这么喜欢你的作品”这样的问题他避之惟恐不及。“课本不是我选的,我也没办法。”他澄清,“我写的时候并没有想到要写一篇课文。”

他时常碰见一些哭笑不得的时刻。有人曾表示在毕业多年后仍然记得他的那篇《顶碗少年》,甚至准确地说出了文章中的“金边红花白瓷碗”。赵丽宏不禁称赞这位忠实读者记性真好,不料对方老实解释:“因为考试考这个。”

赵丽宏主动讲起了一个事例,以说明教材对他的负面影响。有学生在网上写道:“赵丽宏是我最讨厌的作家。”老师罚抄语文课文一百遍,那篇课文刚好是赵丽宏的散文《雨中》。文章七百来字,抄写一百遍,也就意味着抄了七万多字。由此,这个学生对赵丽宏印象极为深刻。“用你的文章来惩罚学生,可怕吧。”他说。

学生之外,中学语文老师无疑是赵丽宏最广大的读者群体。某地语文老师在某体育馆集体上课,赵丽宏被请去听课。一位全国知名的语文教师讲解了他的《望月》一文,在教案里,把月亮分解成天上之月、心中之月、诗中之月。点评时,赵丽宏委婉表达了内心想法:他很喜欢这位老师的解读,但他写作时并没想到这些;而且,不能规定学生都要这么想。

他忍不住要为自己的文章做一番解释,批评语文课本只允许出现正面的、向上的东西,他的某篇入选文章曾因此被删掉结尾,减少了文章深度。“要把世界的复杂性告诉他们。”赵丽宏说。上海另一位作家叶开谴责现有教材像三聚氰胺一样毒害学生,但这种声音在他看来就过激了:“我的文章即便删掉结尾,也不是三聚氰胺。”

很多人因为课文而知道赵丽宏的名字,从这个角度,他本人也认为入选教材不是坏事情。《雨声》是他颇为满意的作品。他细致地描写了一个雨夜中,他所能感受和想象到的雨水制造的各种声响。结尾写道:“让我也成为雨的一部分,湿润自己的同时,也湿润了世界……”阅读题里的答案中,这句话被看作“揭示主旨”,赏析文章里评价:蕴涵隽永,给人美好的回味。

学生们被应试教育折磨得头昏脑涨时,大概无暇领会创作者的际遇和心境。他在油灯下写就这篇散文,就实际经历来说实在难言美好。写文章时,他作为上海知青到农村插队,白天下地干农活,又累又饿,夜里回到居住的茅草屋,逢上大雨,屋外下大雨,屋内下小雨,他看着雨水漏进屋内、打湿被褥而毫无办法。那是赵丽宏人生中一个“很可怕”的雨夜。

躲进书里

作家写着写着不写了很容易,但对赵丽宏来说,似乎停笔反倒更难。他出生于1952年,写作生涯始于1969年,延续至今。从下乡插队的高中生,写到华东师范大学中文系颇有名气的学生诗人,再到《萌芽》杂志诗歌散文组的编辑、上海作家协会的专业作家。漫长的47年时间里,他经历了文化大革命的动荡,也亲历了80年代的中国文学黄金时代。一生的经历都能用文字记录下来,他才觉得人生没有虚度。“大部分人做不到,我倒是非常执着地做这件事。”赵丽宏说。

在名为“赵丽宏微博”的新浪微博认证账号上,粉丝有一万,但微博却只有2011年初开通时的惟一一条。近几年他用起了微信,但坚持不发朋友圈,别人的朋友圈消息他会看到,也坚持不评论,因为“发了言别人也要讲,你必须要回复,不回复就不礼貌,这个太痛苦了,太费精力了”。在很长一段时间里,他认为电脑违背人性,直到作家徐迟在电脑上完成了《江南小镇》,他才接受不用纸笔的创作也不一定写得更差。

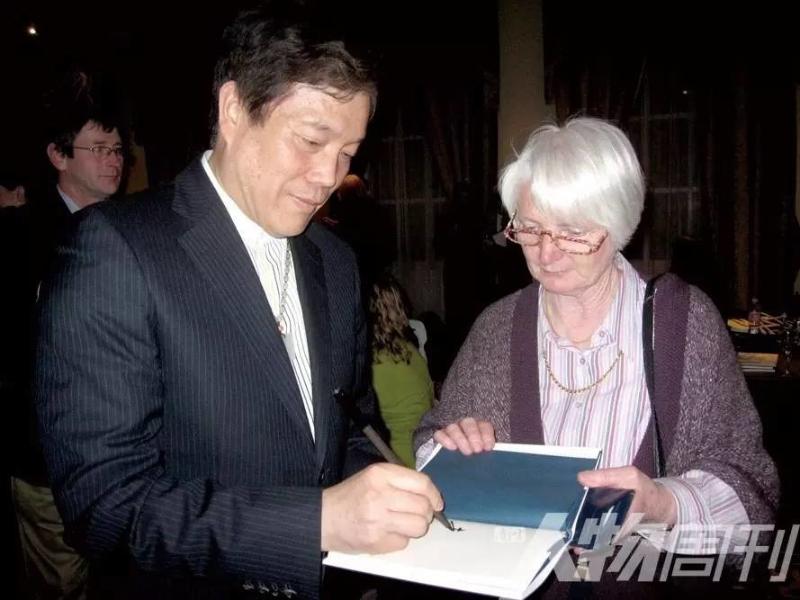

2011年,爱尔兰,赵丽宏在其英译诗集首发式上为读者签名 图/受访者提供

2014年,有出版社编纂了18卷本的《赵丽宏文集》,收录了除剧本外几乎所有发表过的文字。赵丽宏借机回顾了一遍写作经历,主要文章都在。他承认,写得太多了,“我自己都没勇气看一遍。”以数量论,他已经出版了八十余部图书,包括散文、诗歌、小说、报告文学和影视剧本。

“当然也写得不够好,有很多败笔。本来我也没什么野心。”赵丽宏说,“只是这样写着写着,我可以活得比较坦然和愉快。”作家的野心是想把自己感受到的东西表达得非同一般,所谓现代的章法结构、题材的变化,赵丽宏说他也追求这些,曾经有过华丽的写作,一度用完全诗化的文字写大自然,比如《致大雁》、《假如你想做一枝腊梅》,现在他的写作“归于平淡”,用简单的文字来写,“关键是你的内容、你的心。”

他的人生有两件要务,读书和写字。除此之外,没时间做别的事情。几乎每一次接受采访,他都不厌其烦地讲述书在最灰暗的日子里给了他光明。

“你可以考上任何一所大学。”赵丽宏的高中老师曾告诉他。然而,文化大革命摧毁了正常的人生轨迹,高考制度骤然被废除,知识青年被要求“到农村去”。顶着“民族资产阶级”的家庭成分,赵丽宏去不了北大荒插队,也不能待在上海的家里,否则他的父母会因妨碍上山下乡运动而遭到批判。家里人自谋生路,把他送到老家崇明乡下去投亲靠友,村里不缺人,只同意给他落了户口。

1969年,赵丽宏到江苏宜兴的一个木匠家里做学徒。人生的第一课教他认清了现实。做学徒的日子太苦了。他记得,做学徒的五个月里,他不能碰木头,只是不停地磨刀、干杂活、打下手。木匠的儿子告诉他,要磨三年。他没学到什么手艺,却在寄人篱下的日子里见识了人情冷暖和生活艰辛。他待不下去,回了崇明,在亲戚的帮助下以不要工分为代价留在了农村。整日在地里干活,前途无望,生活苦闷。

下乡插队时,不到20岁的赵丽宏写过一首后来广为传颂的诗,叫作《火光》,是当年绝望心境的写照。诗里写道:假如,坐上一只小小的舢板/没有船桨,也没有蓬帆/没有舵把,也没有指南/头上,是呼啸横行的风暴/身边,是劈头盖脸的浪山/只有海鸥凄厉的呼嚎/在灰暗的天空里时续时断/只有鲨鱼惨白的牙齿/在起伏的波浪间一闪一闪……

作家陈村写过一篇《我认识的赵丽宏》,提及赵在崇明时学过绣花,自己画图样,一针一针照着绣。“为了磨性子。”赵丽宏向陈村解释。他希望陈村不要写这个细节,“没什么意思。”

赵丽宏更愿意讲述的是一段近乎传奇的经历:在农村时,农民们看到这位上海知青闷闷不乐,又知道他喜欢书,于是纷纷把家里的书拿给他,有《二刻拍案惊奇》、《唐诗三百首》、《七侠五义》、《卧虎藏龙》等各种书,一位老太太甚至送了一本康·巴乌斯托夫斯基的短篇小说集。他找到了一个乡村学校的图书馆——曾有当地乡绅办学,农民们从那里拿书做火煤,对他而言却似发现了一个宝藏。有了书,眼前的苦难可以对付了。

在《躲进书里》一文里,已经是专业作家的赵丽宏写道:“我已有七八个书橱,大概有好几千册书吧。要想把所有的书都读一遍,几乎不可能。于是我常常站在书橱前,慢慢地扫视着那一排排五彩斑驳的书脊,心里在想:今天,我能躲进哪一本书中去呢?”

两种写作

早在文化大革命结束前,赵丽宏已有作品发表,恢复高考后进入大学时,他已经是小有名气的作家。《解放日报》、《朝霞》之类的主流刊物上登过他的政治抒情诗,口号式的句子。

他承认这段历史算不得光彩,“那个年代所有人都这么干。只有这么写才能发表。”这种政治写作最早开始于在农村的日子。他成了村里的土记者,虚构一些“毛选”帮助农民克服困难的桥段。村里的大喇叭广播他执笔的发言稿,讲一位老队长独自在油灯下读毛主席著作后豁然开朗,第二天一早信心百倍地带着生产队社员们去劳动。在地里干活的赵丽宏听得羞愧不已。但至少写字时不用干农活,这对一个城里来的文学青年而言是最好的事情。文章写出名气来,后来县长的报告也找他写。赵丽宏不敢拉家里带来的小提琴,因为“农民会像看动物一样看你”。然而一个真正的作家所不齿的宣传式写作,却深得农民赞赏,给他找到了立足之地。

到现在,赵丽宏身上的众多头衔依然会给外界一个作家之外的印象。他是全国政协委员、上海作协副主席、《上海文学》杂志社社长,作品获得中宣部“五个一”工程奖。维基百科把他划分到了政治人物的类别。“有些人现在把我归为专门写主旋律的,这种人根本没有好好读我的文字,读了一两篇就下定义。”他听见过这样的言论,否认道:“我完全不是一个政治的人。”

2013年,赵丽宏获得塞尔维亚 “斯梅德雷沃诗歌节”颁发的国际诗歌“金钥匙奖”,与斯梅德雷沃市长和德拉根合影 图/受访者提供

即便作品不能发表,赵丽宏始终保留着个人化的写作,这点颇令他自豪。70年代中期,除了写政治抒情诗,他在日记本里默默写了不少对大自然的描写、个人的情感等等。到了80年代,有一首名为《痛苦的基石》的诗,因为基调是“痛苦”,没能收录在他的诗集中。他出版过一部叫作《岛人笔记》的书,写文化大革命时期的见闻。在他的散文和报告文学中,都能找到对那段残酷年代的描写。但大部分时候,他给人的印象是一位写着清新美文的作家,描绘美丽的春天和美好的情感,因为名字中有个“丽”字,常被误认为是女性。

他的笔记本上陆陆续续记下来许多片段,一个词、一个意象或者一句话。2014年起,他开始把零碎的灵感整理出来,丰富成一首首的诗,于是有了今年这一本名为《疼痛》的诗集。“一个再温和的人,内心也有愤怒的时候,看上去再快乐,内心也有别人无法想象的苦痛。”赵丽宏说,这些诗是他个人的秘密,从不示人,这本诗集是一次公开。

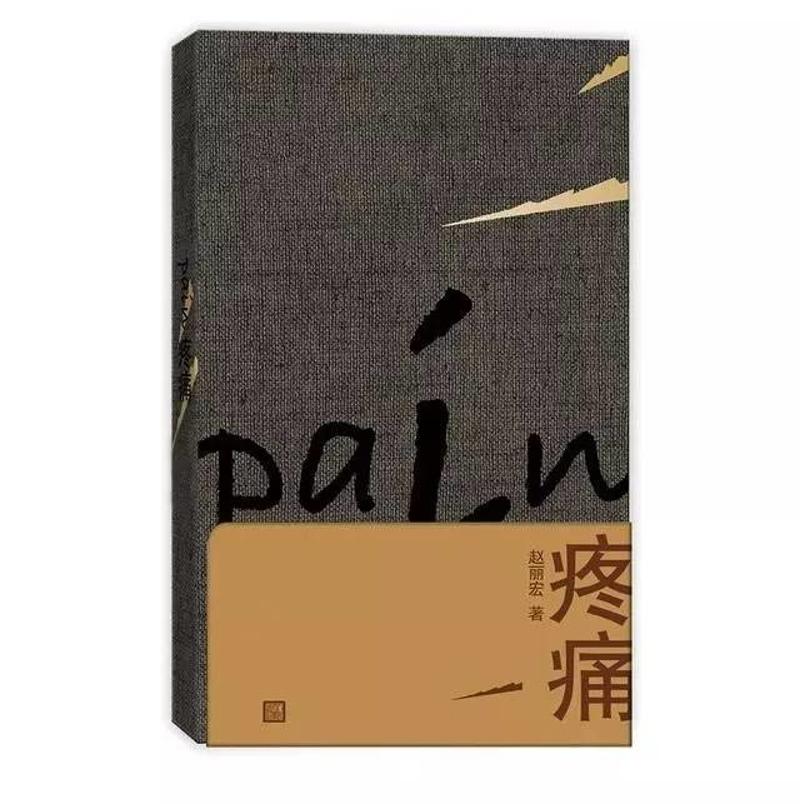

人民文学出版社为诗集做了颇为繁复的设计,封面的书名是一个硕大的英文单词pain,书名上方两道金色的划痕像是两道伤口,黑底,白色的纱布裹住了书的外层,而在内页,每一张书页的页码旁也都伴有一个金色的伤口状图形,看上去这确实是一本“伤痕累累”的书。这并不是赵丽宏的设计,拿到样书后,他自己也吃了一惊。他很满意出版社所下的这番功夫,尤其是书中插入了一些手稿,“处理得很有吸引力”。但是,他也向出版社提出了一个意见,页码不应该排在文字的中间,会妨碍阅读。最终对方坚持了原有版本,因为“要设计得与众不同”。

“我一直有个说法,叫以不变应万变。我永远是这样想,以我的初心面对周围的事情,不变的是我的心,变的是世界。但不变也是不可能的,我们的苦难、灾难,最可怕的事件和变化,我们都经历过,少年的心历经沧桑后回望,同样的事情会不一样,这就是我的这本诗集。”赵丽宏说,“现在写出来真有这么多人读你,好事情是要求更高,坏事情是不像当年的纯粹。其实我写诗的时候,这个念头是没有的,没有想到写给谁看。”

小时候,他跟着母亲去监狱看望舅舅董致平。董是无锡天主教堂的本堂神父,当时被打成反革命,戴着铁镣出来见他们,送给赵丽宏一支永生牌钢笔。赵丽宏非常执着地写了四十多年,这次非同一般的见面也不例外地写入散文并发表。文章有个光明的尾巴,董致平恢复了自由,冤案也得到纠正,在无锡天主教堂成为了一位非常受人尊敬的神父。

他讲起这段经历,内容和文章里大体一致,只是多了一个没写进去的细节。他去见舅舅的时候,舅舅被加判了三年刑,原因是安慰难友“心里有主,会有光明生活等着你们”,结果被人检举。董致平和另一个神父被绑着上过刑场,互相安慰,做临终的弥撒。那位被枪毙了,董致平才知道自己只是陪绑。

赵丽宏不信宗教,这位舅舅却对早年的他影响颇深。他愿意写人性中的善、大自然的美,因为“我的阅读经验告诉我,人生是过得下去的”。

这些年约稿很多,却没人找他写诗,诗坛的年轻人甚至不知道他写诗了。“在80年代我是写诗的,北岛和舒婷是我的好朋友。”他为自己辩解了两句,也没有更多失落了,感叹一句:“唉,年轻时代。”在北京参加中国作家协会第九届全国代表大会期间,他在国务院第二招待所大堂接受采访。聊到回乡插队时的绝望日子,一时兴起,顺口背起了那时写的诗句:“或者让火光成为我生还的信号/或者让火光成为我葬礼的花环。”

年轻时的作品仍然让他满意,“这种诗一生中也写不出几首。”他顿了顿,大约是回味了下,笑道:“太绝望了。人生没有这么绝望的。”

本刊记者丨朱诗琦

编辑丨张雄 lostbox@qq.com