用一部电影的时间 读懂福柯丨一种关注

汪民安 图/受访者提供

导语

汪民安用了三个要素概括福柯的思想:

“人之死”、“知识/权力”、“自我技术”

我看完了90分钟的《米歇尔·福柯》,该片导演汪民安教授发来贺电:“你没有睡着?”

“没有,我被那些公然粗糙的镜头吓醒了!”

盗版吗?这很福柯!

今年是福柯诞辰90周年,在导演《米歇尔·福柯》的时候,汪民安想,全国所有可能的观众大约也就三百人。在北京,首映的央美美术馆报告厅可以容纳四百人,如果观者寥寥就有点尴尬了,没想到,当天现场来了一千多人,很多人全程站着看完了电影。

一个月后在北大的放映也来了好几百人,也是挤不进去。放映结束后的对谈中,北大的戴锦华教授问他:“有很多素材,当年的采访,是通过法国方面,还是直接去法国购买的?”汪民安答“我盗版的”。全场大笑。戴锦华也乐了,“你这个行为很福柯!”

汪民安说,在跟福柯同时代的理论家中,居伊·德波也拍过好多片子,他就鼓励大胆盗版。更让他心安理得的是,这场关于福柯的电影播放了那么多场,没有收过一张门票,没有任何商业利益,反而极大地传播了福柯的学术思想。这部电影先后在广州、北京、南京、上海等几个城市放映十多场,最后的观影人数应该超过了4000人,“影像的传播方式比写一本关于福柯的书还是有效多了。”如果愿意放的话,还有更多的观众。

人物周刊:我们跳开纪录片,从学术的角度来讲,福柯为什么会在那个历史时间点出现,以及为什么福柯到今天对我们依然有意义?

汪民安:福柯出现在20世纪60年代,跟他所处的法国哲学背景有很大关系。福柯严格来说属于尼采的传统。因为希特勒挪用过尼采,所以二战后,在德国没人谈尼采,但尼采在二战后的法国产生了影响。而且有趣的是,在德国,人们将尼采看作右翼;在法国,尼采(主义者)则是左翼。巴塔耶、布朗肖、克鲁索夫斯基、德勒兹……法国五六十年代有一批哲学家非常推崇尼采。福柯正是受这批人影响——尤其是布朗肖和巴塔耶——而接近尼采。法国所谓后结构主义,福柯也好,德勒兹也好,包括利奥塔、德里达,都是从尼采的传统中出来的。应该说,法国60年代这一波哲学热,或者我们今天说的法国当代哲学,隐秘的源头是尼采。

人物周刊:也不是很隐秘吧,福柯虽然从不公然引用尼采,但他始终承认自己是一个尼采主义者。

汪民安:现在回头看,脉络当然非常清楚,但在诞生之初并不明朗。五六十年代法国思想界的最重要人物是萨特和梅洛-庞蒂,他们共同创办一个杂志叫《现代》,存在主义和现象学才是那时的思想主流。与此同时,巴塔耶办了一个杂志《批判》,《批判》与《现代》非常不同,它更多是尼采信徒们的聚集地。福柯更多是受到《批判》的影响而不是《现代》的影响。不过,巴塔耶1962年就病逝了,所以,布朗肖才是萨特的潜在对手,当然,他远没有萨特有名。当时法国有个说法:萨特是法国知识界的太阳,布朗肖则是知识界的月亮,布朗肖的影响是潜在的、地下的。他们相当于哲学界的地下运动。福柯受这个地下运动影响,地下运动的思想核心就是尼采——当然,福柯和德勒兹最后让他布满光亮。

这个由巴塔耶和布朗肖所开创的潜在的尼采主义运动,后来又遭遇了60年代兴起的结构主义,它们在气质上非常不同,但有一点是共同的:它们都是针对萨特的。福柯在《词与物》中流露出了结构主义的倾向。不过,在此之后,他就离开了结构主义。所以你看纪录片里,有一段福柯在攻击萨特,说萨特只不过属于19世纪,意思是萨特已经过时了。

人物周刊:萨特不是也攻击他吗,说福柯的思想是小资产阶级的最后堡垒。

汪民安:对。萨特也攻击他,福柯这是回击。这实际上是两代知识分子的较量。知识界互相攻击很正常的,也没有因此成为死敌。后来他们还有一些共同的政治合作,他们都是社会运动积极分子,还在一起签名、抗议。萨特去世的时候万人空巷,巴黎好几万人给他送葬,福柯也参加了葬礼。可以说,直到萨特去世,他还是法国(思想界)的旗帜。

被剪掉的90%

那些不明真相的围观群众聚拢到放映厅来看一部福柯的电影,他们期望看到的是一部关于福柯的传记片。这位极富个人魅力的思想家也是著名的同性恋,生前就过着充满争议和张力的生活:抑郁症的青少年时代,在社会运动中徒手对抗警察,死于艾滋病,甚至有过身中波兰间谍美男计的奇情经历。但是观众失望了,汪民安任性地没有交待任何福柯的个人生平。电影一开头就是一段法国哲学家们在辩论的黑白历史资料,康吉莱姆、列科、希波利特、福柯等人西装革履,抽着烟热烈讨论关于真理基础的先验性。

对于那些没有经受过哲学训练的观众来说,电影开场的这1分35秒几乎是绝望的,哲学家们的话连珠炮般,中文字幕滚动得很快,“而且同时可以成为所有可能的知识以及知识所有可能的界限的基础……”这样的长字幕在一秒内闪过,几乎会让你骇然自己既听不懂法文、也看不懂中文。

“我想在电影开头就给大家一个直观印象,就是哲学家们论辩的风采。”在作为序幕的开头之后,电影获得了它应有的节奏。汪民安试图恢复哲学与言谈的关系。在他看来,长久以来,哲学一直跟书面语结合在一起。哲学的口语形式被压抑得太久了。但实际上最早的哲学是口语,最早的哲学思想大都是以哲人们跟弟子的谈话录的形式流传,苏格拉底们甚至站在菜市场公开演讲辩论。“我就想,要把哲学言语本身的魅力体现出来,哲学家在讲话的时候散发出无穷的魅力,福柯、德勒兹都讲得非常漂亮,这是大哲学家的风度。”

为了拍摄这部电影,汪民安去了两趟巴黎,第一次在那里“狂拍一通”,光在福柯家就拍摄了大量素材,还有福柯就读的巴黎高师、任职的法兰西学院、常去的酒吧、最后病逝的医院、知识分子聚集的巴黎左岸……他甚至找了很多与福柯生平有关的历史文献资料,包括1968年的革命风潮。“我把这些素材拿回来想了想,如果要拍一部介绍福柯生平传记式的电影,一般的纪录片导演就可以拍,而且可能比我拍得更好,镜头语言更美,这样的片子我当学术顾问就好,不需要我去拍。”

他于是用了一种私人化、实验性的方式来处理这个作品,只选取自己最感兴趣的哲学思想,从头到尾,都是“headtalking”,既有福柯的谈话,也有其他哲学家、学者谈福柯,比如阿甘本、朗西埃和德勒兹,把片子变成了彻底的“论文电影”。

确定了思路之后,电影的技术手段统统变成细枝末节,高浓度的哲学谈话精彩与否成为影片的选择关键,他的受访对象都是在偶然的环境下接受拍摄,甚至在拥挤的法国小餐厅里一边吃饭一边谈。在女招待忙碌的背影和杂音旁谈哲学,这种真实感几近不真实。电影里还公然出现了两段黑屏,一段是福柯在美国讲课的音频;另一段是在餐厅跟福柯的男朋友德菲尔吃饭,他们本来带着手机拍摄,但是吃饭的时间太长,后来累了,就干脆就改成录音。在有些其他渠道获得的影像素材上,因为要用马赛克遮掉电视台的台标,有时甚至连福柯的头都被马赛克掉了。帮助汪民安剪辑的是电影学院导演系毕业的纪录片导演杨波,他说,汪老师,如果我们电影学院的老师看你这个片子,会说你是乱搞,肯定给你打零分。

汪民安说,“我就是要反对你们电影学院那种空间、构图、布局的所谓套路,拍得很美很讲究,有什么意义呢?”

早在2006年,汪民安就曾跟福柯的多年伴侣德菲尔有过访谈,已近暮年的德菲尔那天来了兴致,甚至跟他谈起了自己与福柯在一起的第一个夜晚。“我从来不会对法国媒体透露私生活,但是汪先生,我乐意与您谈一谈,因为您来自遥远的国度,更重要的是,我不会读到您的文章。”

在福柯的电影中,为了追求哲学思想的纯粹性,这些统统都舍弃了。

人物周刊:你说你拍摄素材只用了10%,那么,在被剪掉的90%里面,有没有什么特别可惜的、挺有价值的内容最后舍弃了呢?

汪民安:很多啊。我们之前拍摄的所有背景素材——历史和空间的——全部弃用了,福柯谈话中精彩的部分非常多,但常常一个多小时的素材只能选用几分钟。还有跟德菲尔的谈话,我们一起聊了五个多小时,也就选了几分钟吧。他特别能聊,而且善于讲八卦。比如福柯和罗兰·巴特、德里达、阿尔都塞的关系等等……

人物周刊:德勒兹追思福柯的那段谈话太精彩了,我觉得他对福柯怀有真正的深情。

汪民安:他们彼此看重,也应该是彼此最重要的朋友。在同代人中,福柯评价最高的就是德勒兹。福柯在1970年代就写过有一句很有名的话,“有朝一日,这个世纪是德勒兹的世纪。”

人物周刊:在学术上,你觉得福柯和德勒兹可以平起平坐吗?

汪民安:至少在我心中,他们算得上20世纪最伟大的哲学家。只是他俩的风格完全不一样。德勒兹的哲学非常有想象力,他像艺术家一样从事哲学,准确地说,是在发明哲学和创造哲学。你看看《千高原》和《反俄狄浦斯》这样的书,你会觉得这是哲学的新形式——像艺术作品的哲学形式。这些哲学著作充满奇妙的想象,但是,它并非以放弃真理为代价。这是将真理和想象不可思议地结合在一起的杰作,既令人深受启发,同时也令人捧腹大笑。我觉得德勒兹代表了哲学的未来。而福柯的魅力来自于他的博学和穿透力。他几乎研究了人文科学的一切,而且,只要他所经历过的领域,那个领域就以全新的知识形式出现。他在任何时候都有自己的启发性洞见。同样,和德勒兹一样,他异常勤奋,创造力惊人。

他1970年就当上了法兰西学院院士,那时才44岁。法兰西学院是法国最高的学术机构,且院士必须给公众讲课。福柯每次讲课都爆满,几百人的大厅水泄不通,讲台前都坐满了人。他两个礼拜讲一次课,每年讲课内容都不能重复,这就是说,他在两个礼拜内必须写一篇详细的讲稿。他的讲稿质量非常高,每篇都可以独立成论文,包含了大量的资料和注释。这是高强度的工作。福柯只活了58岁,他的著述好几百万字,绝无平庸之作。你看他的著作,不要说观点,就连内容材料都不重复。每一本书都是一个新的世界。有很多所谓大理论家,一辈子就那么一两本有价值的书,但福柯的每本书都是独一无二的经典。

德勒兹也承认自己“长期追随福柯”,后来,他们因为政治观点上的分歧一度有些疏远。但福柯晚年生病的时候,他最想见的人就是德勒兹,他觉得德勒兹还是最好的朋友。在他的葬礼上,德勒兹致了悼词,他悲哀地读了福柯在《性史》中一段关于为什么要进行哲学研究的话。

在尼采说“上帝死了”之后,福柯说,“人死了”

人物周刊:福柯一生都在一个不断自我否定的变化过程中,他的思想晚年跟早期有比较大的变化,能给我们梳理一下这个变化的脉络吗?

汪民安:确实有很大的变化,他不断地触及到一些新问题。比如他最早的著作《疯癫与文明》和《词与物》就几乎是完全不一样的两本书。

人物周刊:在这之前,他还有第一本专著《精神病与人格》,但这本书后来被他自己彻底否定了。

汪民安:那是他1950年代学习精神病理学的一个结果。后来修改过。不过,真正的第一本书,我们一般认为是《疯癫史》,这是他的博士论文。这本书也是写于1950年代,受尼采影响很大。那时他对文学非常感兴趣,那本书写得像诗一样美。他答辩的时候,老师对他说:你更像一个诗人。

1972年,巴黎,福柯与萨特在雷诺工厂前支持抗议的工人

人物周刊:这也是尼采的写作方法。

汪民安:是的。福柯所有著作都很美,那本书尤其华丽,很多句子读起来跟诗一样充满激情。他越到晚年越平静。后来写《性史》(亦译作《性经验史》)的时候,就像一个老哲人,写得从容而平易,但非常有力量。

《疯癫史》是他最早的著作,主要是受尼采“非理性”的酒神精神影响。到了《词与物》,就跟前一本书完全没有关系。《词与物》跟法国当时的结构主义潮流有关,强调结构的重要性而宣布“人之死”。但福柯讲得比较特殊,就是从人文学科的考古学的角度来谈的,他主要是谈了三个学科:语言学、经济学、生物学的历史发展过程。福柯认为到了18世纪末,这些学科才将人作为主要研究对象,这时人文学科才开始诞生。而从尼采开始,人文学科所想象的“人”的概念遭到了批判。福柯著名的观点“人之死”,即由尼采的“上帝之死”而萌生。而后来《知识考古学》,就是对《词与物》的方法论的一个考证。到了第四本书《规训与惩罚》,倒是有一点回到了《疯癫史》,而且两本书经常被并列提及。疯人院和监狱,都是一个禁闭惩罚的系统。

但是《规训与惩罚》比《疯癫与文明》涉及更广,实际上他从16世纪讲起,在基督教中世纪之后,学校、工厂、医院、军营……由各种各样的现代机构组成的新世界如何在欧洲大地上出现,这些机构是怎么来管理人、控制人,让个体变得有用,让个体变得驯服。

牧师权力、君主权力、规训权力、生命权力……不同时期,发展出来不同的权力,这些权力同时作用于每一个人。一段时间里社会由一个权力主导,但是其他的权力并没有消失。

人物周刊:“权力的毛细血管”是福柯最早提出来的吗?

汪民安:这主要指的是福柯的规训权力。所谓权力的毛细血管是指各种小型权力,就是遍布在社会肌体当中,即学校、医院、机构、工厂这些社会微型机构中存在的各种权力。

人物周刊:所以福柯从来没有在思想上否定自己到对立面去,他只是在不断地变化。

汪民安:可以这样说。他到晚年之后,对自己不同阶段的研究有一个总结。晚年他自己有一篇文章,他说我研究的总主题不是权力,而是主体(subject)。简单说,就是欧洲历史上的主体(人)是怎么形成的呢?福柯认为有几种方式,第一种,人是被权力塑造而成的,这种权力采用的技术是区分、排斥、规训和监视等方法来塑造人。

第二种,人是被学科建构而成的,这就是《词与物》的观点,人文学科怎样将人纳入到自己的视野之中,从而建构了人的知识概念。

第三种就是,人可以自己创造自己,自己塑造自己。这就是他晚年所谓的“自我技术”。这个主题是他最后的研究。

人物周刊:可惜他晚年写《性史》没有彻底写完。

汪民安:他好像写完了,但是不太满意,主要是第四卷关于基督教那一卷,他跟家人说,不愿意在死后出版东西。他还有好多没有整理的手稿,法国图书馆前两年花了几百万欧元把这些手稿买走了。

人物周刊:我没想到人文学科开始得那么晚,我以为从文艺复兴的时候,就从神本转向人本了。

汪民安:大部分人都跟你的看法接近。文艺复兴的时候对“人”比较重视。但是,按照福柯的观点,真正把“人”作为主要研究对象的话,实际上还是康德的《人类学》开始的。文艺复兴时期人的主体性在提高,但它并没有进入到哲学的视野当中。福柯讲的政治经济学、语言学和生物学,都是比较晚才诞生的。

人物周刊:这么看来人文学科很短命,18世纪末、19世纪初才开始,很快福柯的“人之死”就认为可以结束了。

汪民安:对。按照福柯的观点,到福柯的时候也就一个半世纪吧。到尼采的时候已经开始谢幕了。不过,我们不要教条地对待这个观点。福柯自己后来都不太讲这个了。今天的人文科学并没有死。

人物周刊:相比之下,神的时代可是长多了。

哲学没有绝对真理,电影也没有

汪民安最早接触福柯就是从《性史》开始,当时正在上大学,他从地摊上花一块钱买的,以为是本小黄书,结果“没太看懂”。

那是1990年,福柯还没有被系统性地介绍到中国,只是1986年前后翻译了他的几本书:《疯癫与文明》和《性史》。真正引起知识界广泛关注的是三联书店1999年前后出版的《癫狂与文明》、《规训与惩罚》和《知识考古学》。人们争相购买,书籍很快脱销,又重新再版。福柯成为了公众话题,各种学术讨论和文章中都频繁提及,《南方周末》甚至用整版的篇幅来介绍福柯。在过去二十多年,福柯是对中国知识界影响最大的西方知识分子。在“豆瓣小组”里,所有的西方思想家,除尼采之外,福柯小组的成员最多,远超康德、黑格尔、海德格尔和萨特。

福柯常说自己是“在哲学和文学之间出入”,但他实际上对所有人文学科都产生了影响,包括文学、哲学、历史、社会学,法学、政治学、建筑、艺术和精神分析。直到今天,我们还没有走出福柯的世界。汪民安说,福柯就像一个矿藏。

福柯早年在精神分析学上格外用过力,当时他自己亦饱受躁郁之苦,上大学的时候疯疯癫癫,跟同学关系也很僵,曾被父亲送去治疗。当时他有一种强烈的攻击性,拿着菜刀在校园里追杀同学,还有过两次自杀。有一次出校门的时候,碰到一个同学,同学问,福柯你干吗去?他说:我到老佛爷百货去买根绳子回来上吊。

汪民安:他那个时候有点病态,不是那么健康,同性恋给他带来很大的困扰。五六十年代的法国,同性恋很受排斥的,法国实际上是非常保守的国家。到1970年代的时候,他都一度想移民到更开放的美国去。

人物周刊:但是德菲尔说,福柯自杀不是因为同性恋,主要是因为他觉得自己长得不好看。

汪民安:福柯一直觉得自己长得不够帅。年轻的时候,他就没什么头发,后来一直光头。他半真半假地说,我之所以努力学习,就是为了成绩超过班上那些长得漂亮的男孩,从而吸引他们的注意。整体来说,同性恋对他影响很大。但福柯比常人表现得更有勇气,他后来是公开的。罗兰·巴特到死都没有公开。福柯因此还对罗兰·巴特不太满意。

福柯为人友善,但是,对别人的恶意绝不妥协,绝不让步。他充满勇气。1960年代在突尼斯,很多学生因为分发传单被抓捕。他利用外籍教师的身份,营救和保护了很多学生。还有一次,一个餐馆失火了,餐厅老板被困在里面,他在煤气罐随时可能爆炸的情况下冲进去把老板救出来了。这是真正的英雄。他体格高大,练过拳击,身体强壮,毫不畏惧。当年雷诺汽车工人罢工,他支持工人,在现场徒手跟警察干起来。

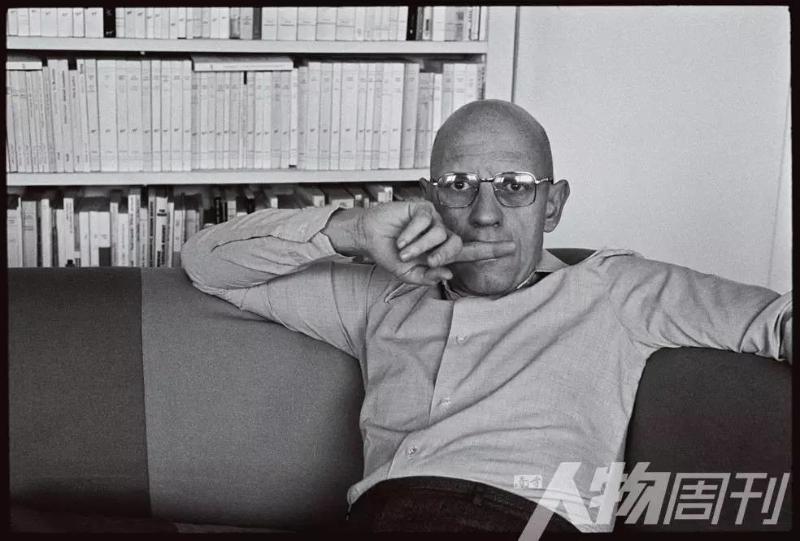

福柯

人物周刊:福柯在世的时候,对他的批评,主要是哪些方面?

汪民安:有各种各样的批评,这在学术界非常正常。比如说《疯癫史》,有些学者说他的史实不准确;德里达也写过文章批评这本书,这是两人之间的著名哲学恩怨。《词与物》引起了萨特的批判。鲍德里亚也写过一本小册子,叫《忘记福柯》。因为鲍德里亚要起来,就必须向更大的权威发起挑战。但福柯没有回应,福柯挖苦说:有人想借我出名,我不能把这个大礼送给他。不过总体来说,福柯遭到的批评不严重,因为他还是很有说服力的。

人物周刊:你从来没有怀疑过福柯吗?

汪民安:所有的人文学科,所有的哲学家,你都可以怀疑。

人物周刊:人文学科没有百分之百的真理吧?

汪民安:没有绝对的真理。真理当然重要,但是,如何谈论真理也很重要。我们应该区分有意思的真理和没意思的真理——有些显而易见的真理是非常无聊的。哲学如果有一个绝对真理一直摆在那里的话,后面的思想就没法继续了。思想史是不断辩驳的历史,我们可以说,哲学的历史就是不断地把前人说法推翻的历史。这其中的关键是你的观点有没有启发性,有没有新的与众不同的角度,哲学的魅力就是开启别样思想的可能性。

人物周刊:在拍摄这部电影的过程中,你怀疑过自己吗?

汪民安:我从来没有想这个事情,这就是一个愉快的游戏。我不对谁负责,所以我不用怀疑。我最烦的就是那些说我没有电影美学技术的人——如果说我有什么怀疑的话,我就是对这样的观众产生怀疑。我真的不应该让这些人看到这部影片。通过这部影片的放映,我发现,追逐学术时尚的人比追逐商业时尚的人可能还要肤浅。他们无法理解什么是真正的酷。关于这个影片,我自己最满意的就是这个形式,我采用的方式是很酷的。

福柯的男朋友德菲尔

是的,是很酷的。伟大的思想自有迷人之处。福柯虽庞大,但是汪民安用了三个要素便把他的思想基本说清楚了,这三个标签分别是“人之死”、“知识/权力”、“自我技术”。

三个段落之间的黑屏转场,汪民安用了法国20世纪最伟大的音乐家之一布列兹的音乐,他是福柯密友,也继承了勋伯格无调性音乐的传统,他的序列音乐,与福柯的“异托邦”概念暗相呼应。最重要的是,导演担心一部哲学电影会让学生们睡着,“我就想用一点比较刺耳、比较尖锐的声音,把它拉长、拉响,把他们给唤醒!”

本刊记者丨蒯乐昊

编辑丨郑廷鑫 rwzkwenhua@163.com