南都指数 | 南方都市报2016年度十大好书

南方都市报 2016-12-11 23:06

评选好书之难

也许,近十几年来从没有哪一年的“年度好书”比今年的更难选择。一方面,图书出版数量之大、品种之丰富,已远远超出个人乃至团队所能瞻顾的范围;另一方面,尽管值得一读的书数不胜数,但2016年却几乎没有出现任何一本有口皆碑、影响深广的新著。人们的关注点和兴趣点,正在急速分散,能满足小众需求的书籍多如牛毛,可是,能将文化之力、思想之力辐射至广大人群的书籍却异常罕见。

今年,我们首先“忍痛割爱”——将翻译作品通通排除到“年度十大好书”之外了。理由并非是翻译作品中没有好书,恰恰相反,现实情况是,翻译过来的好书太多了,多到假若只拣择几本就根本不可能有充分的代表性的地步。在我们看来,挑选翻译作品,还有一大难处:出版社选择译介哪些外国著作,往往就缘于这些著作已经在其本国或国际上有了好评,甚至是定评。也就是说,这些书先被认为是好书,然后才被引进的。举例说来,今年新译为中文的西方哲学著作,有谢林的,有海德格尔的,有福柯的,有阿伦特的,哪个不好?都好。但我们能让福柯和阿伦特打上一架决出胜负吗?或者,我们选一位中文世界的作者,让他跟阿伦特竞赛,说他的新著比《艾希曼在耶路撒冷》更有价值、更具深度?又或者,我们拿二三十岁的中国新秀作者跟去年得了诺贝尔文学奖的作家比较,然后得出结论,前者的处女作比后者的新书更精彩、更“好”?我们以为,这样做没有太大意义,于是决意只选中文作品。

我们认为,现今一个紧迫的课题,就是中国人能为世界贡献点什么精神产品。外面的世界越精彩,这个课题就紧迫。在一定程度上,“远水解不了近渴”这句话,也仍然是正确的。知识、思想、美,并不能像输血那样,直接从外部输到我们的头脑中来。其理解、分析、涵化、扬弃,均需我们自己来完成。另一方面,我们总是面临一些仅属于我们的经历、记忆、现实,除了我们自己,没有人能把更好地记录、理解、反思它们。今天,需要中国人记录、理解、反思的东西如此之多,我们也只能“弱水三千,取一瓢饮”。中国人交出的答卷,最后分数高低尚在其次,重要的是,要看看自己的真实水平如何。

数量级造成的差异甚大。选2016年的1000本好书很容易,选100本好书就要困难一些,只选10本好书,不说难于登天,至少取舍之间非常不易决断。我们为自己定下这样的标准:

首先,入选的书,无论它算不算是2016年“最好”的,至少它本身得是一本相当好的、立得住的书,读者读了一定会有启发的书。

其次,它应该是一本能弥合知识、思想、趣味裂缝的书,它应该能为较广大的人群所欣赏,因此,我们没有选入那些优秀却艰深的著作,我们希望我们遴选的书有机会成为千差万别的阅读需求的最大公约数,从而构成知识、思想、趣味的共通媒介。

第三,与那些安全稳妥的选项比起来,我们更青睐那些开拓出新的阅读空间的作品,哪怕它们不无瑕疵、并非完美。今天的读者,不同于十年前的读者,甚至不同于一年前的读者,在新媒体迅速攻城掠地所向披靡之际,读者有新的困惑、新的渴求,我们希望我们的选择能在知识、思想、趣味等各方面提供新的补给、指明新的方向。

当然,我们再明白不过,就我们的能力与视野而言,要使最终的遴选结果达到上述标准,近乎奢望。然而,就像马克思爱引用的,“这里就是罗陀斯,就在这里跳吧”——我们已经没有退路,就在2016年中国人的智识创造中,就在我们深一脚、浅一脚所能涉猎的范围里,我们要作出自己的选择。我们相信,作出选择是改造的开始,是更新的开始。

排名不分先后

《智识分子:做个复杂的现代人》

万维钢著

电子工业出版社2016年2月版

一句话评语:引领现代人走向现代思维的佳著

万维钢是一种新型的知识分子。近代以来,中国似乎还没有出现过这种类型的知识分子。万维钢的学术背景在物理学方面,但是,与丁文江、潘光旦等理科出身的民国知识分子不同,他并不是自己原属领域的知名专家,他也没有可倚仗的专业学术资本,他只是受过科学思维训练并乐意向普通读者传播知识和思想的写作者。

然而,这一类型知识分子发挥的作用不容小觑。事实上,在科学研究的深度和广度已经大大超出普通人所能把握、领会的范围的今天,知识界的内部和外部都存在一类需求,需求一种扮演新角色、完成新使命的知识分子。这样的知识分子应该能在专业的科学研究和普通人的理解力之间架起一座桥梁,让科学的成就在尽量大的程度上为普通人所知、所用。当代西方率先出现了这类作者,像加来道雄、吉姆·霍尔特或约翰·布罗克曼,他们依普通人的兴趣及知识架构前往科学世界、思想世界探险游历,并将新的知识、思想成果带回来。他们是新的知识、思想的代理人(proxy),他们实现中介的职能。万维钢或许是中国最早一批此类作者的代表。需要强调的是,万维钢可以说完全不同于以往的科普著作作者,他是“面向读者的”,读他的文字,几乎是“零起点”的。你几乎不需要有多少知识储备,甚至几乎不需要有方向明确的知识兴趣,只要开始读,开始思考就够了。与加来道雄或霍尔特也不一样的地方在于,万维钢写作的重点不是提供新知识,而是推介另外一种思维方法,在《万万没想到》(2014)一书中他把它概括为“理工科思维”,实际上是把它归纳得狭隘了,应该说,是“科学思维”,甚至是“现代思维”——《智识分子》的副标题“做个复杂的现代人”,就暗含了这一认识的扭转及扩大。

“现代思维”在现代社会将是一种普适思维,就同科学本身是普适的一样。你不考虑概率论还怎么对未来进行有效预测?实际上,现代社会的发展使得许多现象已非人的直觉或常识所能把握。比如万维钢在《智识分子》中讲的贝叶斯定理的例子:艾滋病毒(HIV)检测技术准确度非常高。“如果一个人真是HIV阳性,血液检测的手段有99.9%的把握把他这个阳性给检查出来而不漏网。如果一个人不携带HIV,那么检测手段的精度更高,达到99.99%——也就是说只有0.01%的可能性会冤枉他。已知一般人群中HIV携带者的比例是0.01%。现在假设我们随便在街头找一个人给他做检查,发现检测结果是HIV阳性,那么请问,这个人真的携带HIV的可能性是多大呢?”答案是50%。什么?有没有搞错?你也别太自责了,接受测试的95%的德国大学生和40%的德国医生也都给出了错误的答案。为什么是这样,这里不解释,你可以去读万维钢的书。要紧的是,我们要转变思维。我们的思维过时了,极而言之,我们自己过时了,要跟上时代。万维钢推崇的“观点随事实改变,有胆有识”,值得每个人深长思。

当然,你可以说,万维钢只是完成了“替人读书”的任务,《智识分子》在深度方面仍有开掘的空间。而在写作方式上,万维钢仍未完全摆脱他自己提到过的那个“你手里有一把锤子,就看什么都是钉子”的陷阱,有时还不免出现“先有结论,后找论据”的问题。但总的来说,《智识分子》不失为一部引领现代人走向现代思维的佳著。

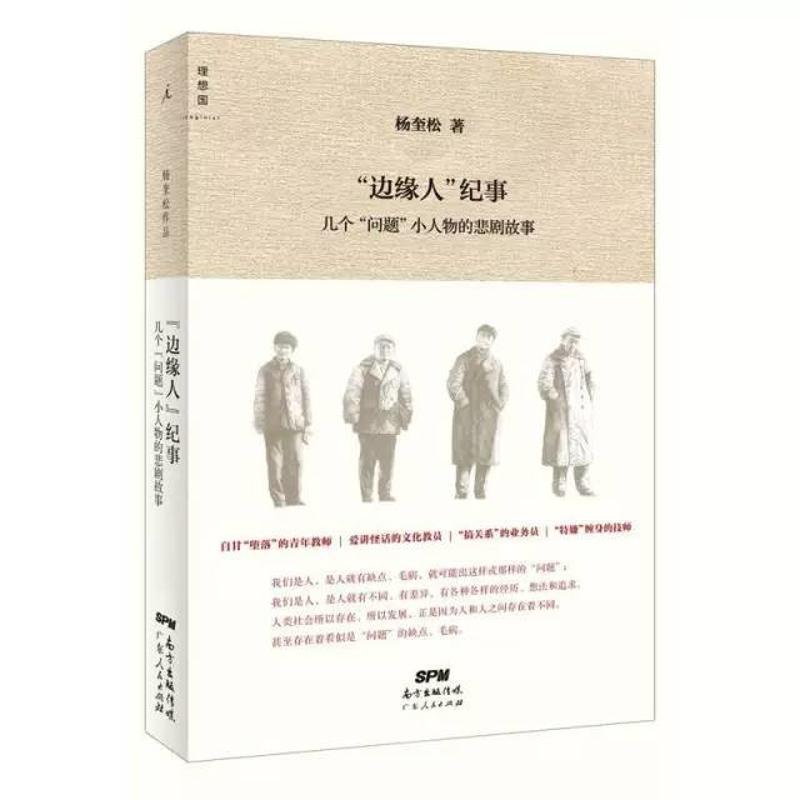

《“边缘人”纪事》

杨奎松著

广东人民出版社2016年3月版

一句话评语:小人物的历史,体现历史学家的良知与关怀

历史是英雄还是人民创造,争论其实并无多大意义,目力所及,能写入历史的,多是帝王将相,或者才子佳人,从他们身上,历史书写者能更清晰地把握社会发展的脉搏。小人物——遑论边缘人,有意无意间,被淹没在了历史的洪流中,是所谓沉默的大多数。挖掘被侮辱与被损害的人群,让沉默的人有机会发声,对历史学家来说意味着挑战。《“边缘人”纪事》是少有的以“边缘人”为研究对象的著作,杨奎松教授接受了对自我的一次挑战。

《“边缘人”纪事》严格依据档案材料,对八位社会“边缘人”的生平际遇为考察对象,是一本带有传记性质的著述。这八位“边缘人”,与“旧社会”有着千丝万缕的关联,这是他们生命悲剧的根源。众所周知,二十世纪的中国,政治动荡之大,社会变革之深,可谓前所未有,1949年之后,天翻地覆,运动频仍,几乎无人可独善其身。书中的八位“边缘人”中,既有成功改造的旧警察,也有身败名裂的团支书,爱讲怪话的文化教员,他们的个体命运,随着大时代的起起伏伏而跌宕沉沦,最终成为社会“边缘人”,令人唏嘘不已。杨奎松教授用档案、交代材料、自述、采访等,以拼图式的方式,将这些小人物的命运呈现出来。他“并不企图依照当下的观点,为他们做怎样的辩白”,而是“透过他们的生平、故事、案例,今人可以很直观地体察到当年中国底层社会多侧面的丰富的人性表现,可以从最贴近的距离观察到那个动荡时代的社会人生百态。”

杨奎松教授以研究党史、建国史著称,他的《“中间地带”的革命》、《国民党的“联共”与“反共”》等著作,充分体现他的宏大视野与史家眼光。从《“忍不住”的关怀》开始,他进入到对中国知识分子的思想与命运的研究,而这一本《“边缘人”纪事》,又将研究领域进一步深入“底层”,个体命运作为历史的一个截面,冷静、客观地呈现出大时代的丰富肌理。

从大革命视角,到著名知识分子的命运变迁,再到对“边缘人”的考察,杨奎松的历史研究轨迹,内中的逻辑其实一以贯之,与他的“史学研究要有人性关怀”一脉相承。正如他在序言中所说,“如果我们的研究,不能让每一个关注历史的读者了解‘人生而平等’的道理,懂得尊重每一个人的生命、权利和尊严,学会因关注他人的命运而养成对生命的敬畏之心,进而达到改善人类生存状况和质量的目标;如果我们的研究反而会因为基于这样或那样的立场,造成更多的仇恨、对立,甚或伤害,那我说,这种学问不要也罢。”

这是一个历史学家的良知与现世关怀。

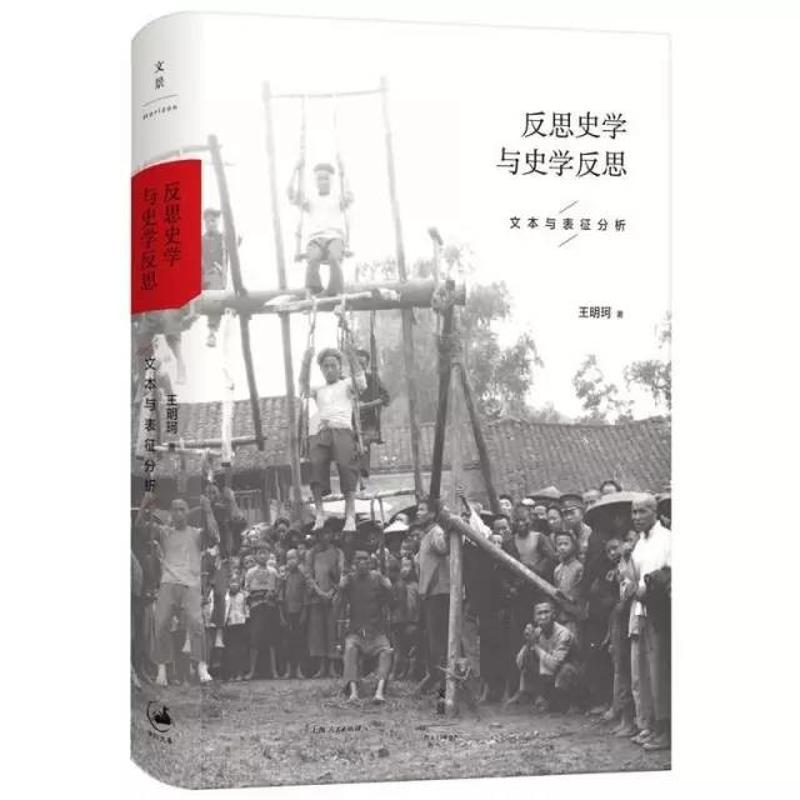

《反思史学与史学反思》

王明珂著

上海人民出版社2016年4月版

一句话评语:透过表相看本相,反思民族与认同

《反思史学与史学反思》是王明珂对历史学的知识论及方法论的反思之作,所以从事实冲击或阅读体验来说,它不会像《羌在汉藏之间》等偏田野的著作来得那么强烈。但是,它更综合,更审慎,它将王明珂过往的人类学、历史学研究经验加以融汇冶炼,撷取最具典型性的材料,加以审视、辨析,所以说,这是一部更全面、牵涉也更广的著作。对于那些不曾或无意关注王明珂整个学术路径的读者来说,《反思史学与史学反思》倒不失为一个适宜的入口。

王明珂对史学的反思,从对“典范历史”的怀疑开始,在他看来,“典范历史”只会是“一社会中部分人士之过去”:“它们主要是帝王、贵裔的家族史,是以男人为主的历史,是知识精英、官绅士大夫的历史。现代史学亦然。经济史大多是资产阶级与国家观点建构的‘历史’。政治史是记录国家、政党决策人物之作为所构成的‘历史’。思想史是以一时代少数知识精英之思想。社会史是城市居民的‘历史’。世界史是帝国主义下殖民者所编织的‘历史’。”(第39页)

他打了这样一个比方:“在一个夏夜的荷塘边,有许多不同品种的大小青蛙争鸣。不同的蛙鸣,都代表它们宣称自己的存在。然而经常不久我们被一个声音吸引;那是一个较规律的声音,较宏亮的声音,它让我们忽略其他蛙鸣。这就是典范历史。……被忽略的蛙鸣便是边缘历史。”(第46页)现当代历史学的进展,主要就表现对典范历史的质疑、修正,并为边缘历史的声部调整音量。

王明珂在第四章《表相与本相》中就社会认同和历史书写提出了相当激进的看法。他以少数民族的饮食、服饰等方面的自我塑造、展演为例,指出“我们生活在表征化的世界里,处处都存在着表征,而我们却不容易见着及认识产生这些表征的社会本相”。

总的来说,王明珂更关注历史被塑造、被建构的这一侧面,如他所说,“并不只是历史事实造成‘现在’,而是历史事实造成部分人掌握社会权力及历史记忆,历史记忆让人们生活在‘现在’之社会现实中”(第5页)。当然,这样一种视角的缺点就是,在外人看来,不免有些过于疑神疑鬼了,看什么都是“建构”,都是“表相”,有一丝历史虚无主义的味道。就王明珂此书的立意和取径而言,他的论述是站得住脚的,毕竟他的意图在于刷新人们既有的历史观念,所以更多的关注“破”而不是“立”。但他对从“表相”下发现“本相”,仍表现得似乎过于有信心,而未能如福柯所提示的,意识到被压抑的声音往往事实上是永远也发不出来的。换句话说,“边缘历史”可能是一种矛盾修辞,因为边缘没有历史,“历史”本身就是典范历史,被重新拉入“历史”的所谓“边缘历史”也将成为典范历史的一个新的组分而已。

在此书后半部分,王明珂花了不少篇幅探讨国族认同的问题,相信会给许多读者带来启发乃至刺激。正像他说的,“反思性的中国历史知识可以塑造具反思性认同的中国人”(第310页),让自己的历史认识随时处于动态的、可调整的状态,有助于我们更深切地了解周遭现实,也可使我们在面对所谓“历史问题”、“民族问题”时不致颟顸固执、进退失据。

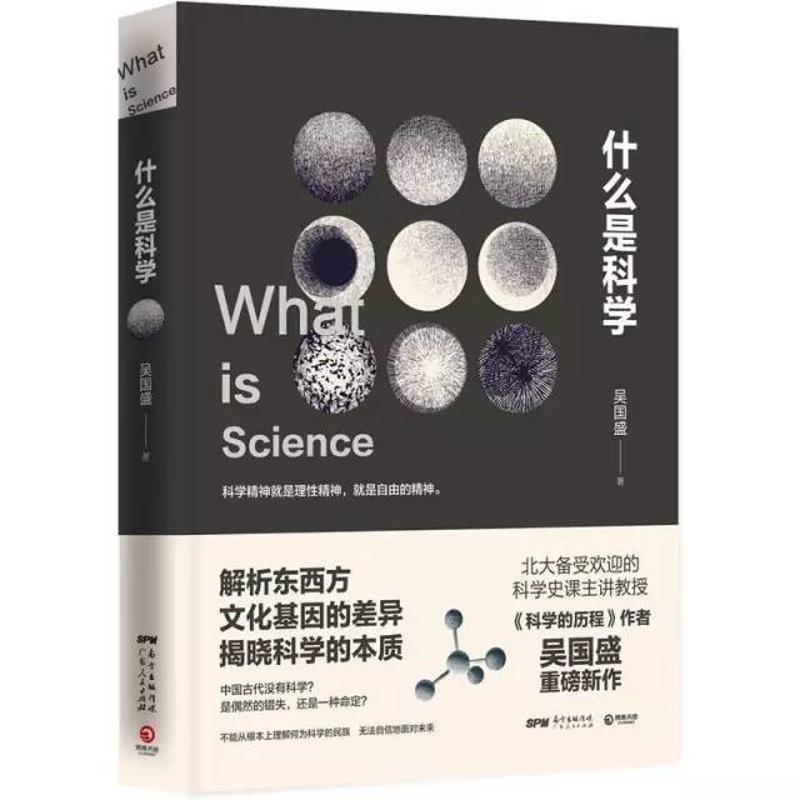

《什么是科学》

吴国盛著

广东人民出版社2016年8月版

一句话评语:有助理解科学真正内涵的尖锐、热烈、发人深省之书

关于中国古代到底有没有科学的问题,历来争议不绝。在《什么是科学》一书,专研科学史的吴国盛教授给出了自己明确的回答:“我认为,无论在近代数理实验科学的意义上,还是在西方理性科学的意义上,中国古代都无科学。”这个答案,对于熟悉中国科学史讨论的人来说,或许并不意外,但对那些为祖国古代辉煌文明自豪的广大普通中国人来说,则可能好似“石破天惊”。

学界多知道所谓“李约瑟难题”。对此,吴国盛的回应是:“如果他所谓的科学指的是西方历史上出现的主流科学,那么中国古代根本就没有科学,更谈不上‘中国古代科学很发达’。他的问题‘为什么近代科学没有在中国产生?’也很好回答:因为中国文化中根本就没有科学的种子(基因)。”事实上,如果说认为中国古代没有现代意义上的科学,中国读者还多少能够接受的话,那么,认为中国文化中连科学的基因都没有,这简直近于侮辱了。但是,在吴国盛看来,中国古代有无科学,“本质上是一个定义问题”,“是一个观念问题,而不是事实问题;是一个哲学问题,而不是历史问题”。正因为如此,吴国盛在《什么是科学》一书追溯西方科学的源头,并一路考察其流变,进而指出:西方科学有两个传统,一个是历史悠久的理知传统,一个是现代出现的数理实验科学、精确科学的传统。而中国没有这样的传统,因此也就不可能有西方意义上的那种科学。吴国盛直白地说:“中国古代如果说有科学的话,那最多是博物科学而非数理实验科学”。

针对公众的普遍认知,吴国盛指出:“我认为,在理解科学方面,我们中国人最大的误解是没有真正意识到科学的独特性。我们通常认为科学是一种全人类普遍具有的能力——技术能力,或者高智力……这种错误的科学观妨碍了我们反思自己的文化。中国古代没有科学,根本不是偶然的错失,而是存在的命运。”

我们当然并不认为吴国盛在这一争议纷纭的问题上能够“一锤定音”。但我们认为,吴国盛在书中较好地展开了自己的论证,也通过历史事实让读者认识到中西方科技发展路径的巨大差异。在中国现代化进程快速展开之际,诚实、客观、冷静地界定我们与科学的关系,对今天的中国人来说,或许是非常重要的。否则我们总也摆不正传统文化与现代科技之间的平衡关系。吴国盛教授的新著无疑是一部尖锐、热烈、发人深省的好书。

《王佐良全集》

外语教学与研究出版社2016年8月版

一句话评语:英语文学研究优良学风、文风的缩影

2016年7月,陆谷孙先生去世后,一个事实彰显出来:整个中国的英语学界、英国文学研究界,已经没有为公众所熟知的大师级学者了。尽管新一代学者、专家的学术水平未必比上一代低,甚至钻研可能更深,但他们已经是没有社会影响力的一代学人了,他们的著作、译作已没有被广泛阅读、研习、探讨的可能。

王佐良先生,很可能是近几十年有着最高的社会威望和广泛知名度的英语、英国文学专家。他在学术研究和文化普及这两个方向上的工作都能获得认可,这是很不容易的。皇皇十二卷的《王佐良全集》的推出,令我们有机会重新审视王佐良先生的成就。

客观地说,王佐良先生的主要成就在对英国文学的普及方面,全集中收入的《英国文学史》、《英国诗史》、《英国浪漫主义诗歌史》、《英国散文的流变》等作品就是证明。这些作品以清晰流畅、从容温煦的笔调介绍英国文学,无学究气,便于接引后学,而又保持了一定的学术性,这是最能体现王佐良先生的功力之处。当然,以今日的学术眼光观之,这些著作的深度已显不足,但它们曾经发挥的无从替代的重要功用却不应该抹煞。

《王佐良全集》的编辑整理功夫,与近年出版的各类著作集相比,也显得颇为突出。对早年逸文的细心收集,收入王佐良先生用英文撰写的硕士论文《约翰·韦伯斯特的文学声誉》,都使读者重新认识王佐良先生成为可能。

王佐良是在民国时期成长起来的知识分子,为学视野开阔,并不想将文学局限在诗歌、小说上头。事实上,他最有创见、影响也相对更广的著作反而是《英国散文的流变》,尤其是他将随笔这一文体的范畴大大扩展了,注重从历史、哲学、科学等著作中发现文学性的表现,对中国读者的文学认识有很大影响。他对英文作品的翻译、详注,也达到相当高的水准,广受英文爱好者的推崇。事实上,由于环境的开放,当今英语学习已经完全脱离从经典文学文本起步的状态,进入多元化的格局。但从某种角度来说,这一变化也是一种损失,现实情况是,新一代英语学习者对文学文本的感受力、理解力无疑是下降了的。

王佐良先生是一个时期英语学习、英语文学研究的代表人物,他的著作是那个时期优良学风、文风的一个缩影。《王佐良全集》将此呈现无遗。

《在线》

王坚著

中信出版社2016年9月版

一句话评语:互联网工作者独特、深刻、具有前瞻性的思考

在评价《在线》这本书时,我们决定抛开王坚的身份不管:不管他过去干过什么,也不管他现在在干什么,只看他的书传递的是怎样的观念。

《在线》是一本讲大数据、云计算的书。但作者一上来,先把“大数据”这个概念拆解了:王坚说,“大数据”这个名字叫错了,它没有反映数据最本质的东西。重要的不在于数据有多多、有多“大”,而在于这些数据能不能被利用。王坚认为:“真正有意思的是数据变得在线了。”这也是《在线》一书的题旨所在。智能手机跟传统手机的本质分别在哪里?就是智能手机在线了,在3G、4G网络发展起来后,智能手机更是全天候在线了。在线,才有更好的体验。王坚也提到,WiFi的体验无法与3G、4G的体验相提并论,因为WiFi常常还有一个手动接入的过程,而3G、4G能让手机用户随时在线,永远在线。“移动互联网真正带来的影响,是人们越来越多的时间都沉浸于在线的世界里了”。

王坚不看好App,他说作App是在别人的花园里弄盆栽,是小打小闹的东西。他说:“一个手机App的体量,没法跟一个Web网站相比。经济体量的天生差异,是两者的最大区别,同样App的生态也无法和Web相比。我相信,App应该而且必须会越来越靠近Web,这才是在线的魅力。”

王坚思考问题的方式能给非互联网技术方面的读者带来巨大启示:他首先考虑的不是怎么弄出一个产品,然后让这个产品赚尽可能多的钱,而是考虑怎么实现技术的潜力,让技术尽可能为人所用。人喜欢上它了,一切问题也就不存在了。谷歌公司就是一个例子,它利用的是人人都可以获取的网络数据,但它依靠自己的处理能力,做成了世界上最大的生意。

王坚是做云计算的,在他看来,真正的企业榜样只有一个半:一个是亚马逊,它真正实践了云计算所蕴含的服务本质;另外半个,是谷歌,它解决了规模化的问题,但没有将服务做彻底。人们都说亚马逊的“推荐”服务做得最好,为什么?就是它的数据处理、云计算做得好。在王坚看来,云计算只是一种基础保障,一种平台,你有了这个保障,有个这个平台之后再能发明创造出什么,这才是重点。所以说,王坚的眼光是绝不狭隘的,他的野心是将计算变成一种新的公共服务,而且是通用的服务,获得了沉淀下来的数据,得到了计算的服务,创造力就可以尽情发挥了。

《在线》是一位中国互联网工作者作出的独特、深刻、具有前瞻性的思考。它的价值远远超出了互联网经济的范围。

也许有人要问,一个非技术背景的普通读者有读《在线》这种书的必要吗?如果你满足于在手机上读连载的“小白文”,如果你满足于读微信朋友圈里转来转去的“养生文”,那你当然就不会去读《在线》。可是,假如你已认识到大数据、云计算这些已不再是挂在嘴边的新概念,而是实实在在改造着我们的生活方式、支配着产业发展的动因,那么你就会有去真正理解其含义、衡估其影响的需求了。事实上,今天的互联网带来的日常生活、社会生活的改变是层出不穷、无所不在的,我们固然不必都去了解其中的技术细节,但把握它们的内涵、实质及趋向,却变得很重要了。“赶潮流”不再是一个贬义词,相反,不追上潮流,你就被时代淘汰了。

《回首我们的时代》

尉天聪著

中国文史出版社2016年11月版

一句话评语:台湾文人寂寞坚忍却又不断追寻的群像

尉天聪在《回首我们的时代》一书中记录了他与台静农、高阳、子于、俞大纲、杨逵、程兆熊、何欣、王梦鸥、姚一苇、无名氏、唐文标、王祯和、黄春明、陈映真、叶笛、纪弦、梅新、大荒、商禽、楚戈、逯耀东、奚淞、聂华苓这23位台湾文人的交往以及他自己的感受、领悟。这些人中其中既有著名的大作家,又有不甚为人所知的知识分子,他们汇集起来,构成一幅台湾文人寂寞坚忍却又不断追寻的群像。

文人的姿态各个不同。如老辈台静农,在黎烈文的葬礼上,“台老紧绷着脸,一言不发,好像一出声就会造成天崩地裂”。而像诗人做派的纪弦,“有一次,他写了一首黑猫诗,用黑猫神秘的眼睛来形容一位女子,他问我:‘你知道我在写谁吗?’我还没有回答,他就诡异而得意地说出一位女诗人的名字,然后看看四下无人,就继续说道:‘覃子豪说@@爱过他,放屁!她怎么会喜欢那个黑鬼,她爱的是我!’我怯怯地说:‘老师不是家里有师母吗?’他说:‘有些事不是这样算的,你太小不懂,诗人的国土与平常人的世界是不一样的。’”而尉天聪本人也每有惊人之语,比如他与姚一苇一起,“有一次在一家大报的小说评审会上,我说了一句话:‘目前的作家愈来愈妓女化。’并向记录人员表明,这句话绝对不能删掉,姚老望望我说:‘有这么严重吗?’然而想了片刻,又点了点头。”

对大陆读者来说,《回首我们的时代》更加珍贵,它让我们看到台湾文人在反抗时的勇毅,在肃杀中的悲凉,而这些是我们过去很少有机会了解却又偶尔会产生共鸣的。在文学潮流不断变换,文化生态急剧变化的今天,台湾的这些文坛往事,令我们感知一个时代的心声面影,其立体、生动,非文学史所能替代。

《风骨:新旧时代的政法学人》

陈夏红著

法律出版社2016年7月版

一句话评语:有着丰富事实支撑的政法学人群体传记

《风骨:新旧时代的政法学人》是陈夏红继《百年中国法律人剪影》、《政法往事》推出的又一部聚焦中国现代政法学人的群体传记。书中记述了钱端升、吴恩裕、曾炳钧、严景耀、雷洁琼、于振鹏、戴克光、黄觉非、徐敦璋、费青等十位由民国跨入新中国政法学界的学者的浮沉生涯。与《政法往事》等稍有不同的是,陈夏红在这部书中基本上保持了非常冷静、克制的叙事方式,以讲述事实为主,几乎不做是非评断。正如他自己在后记中说的那样:“本书写作的基本态度,便是以‘同情并理解’之客观态度去梳理历史,接续政法的传统。”

此书以“风骨”为题,但这个词无法不加区别的用到十位学者身上。比如关于雷洁琼的一章,用的标题便是“卿本佳人,缘何从政”。政法学者在政治的波荡之中所受的冲击,往往要大于科技工作者或文史学者。陈夏红在后记中写道:“在政治运动频仍的年代,没有谁是安全的;在一段幽暗的政法史中,也不大可能有谁是完全清白的。稍有区别的是,在诸多政治事件中,个人性格不同,应对策略不同,结局也就稍有差异、大同小异了。”因此,严格说来,这本书讲的不是“风骨”本身,而是围绕保不保得住风骨、如何才能保住风骨展开的。

近些年来,关于民国大学者的传记、文章多如牛毛,但关注政法界学人、尤其是不那么知名的政法界学人的文字却并不多。陈夏红利用中国政法大学档案馆的馆藏,写出这样一部有着丰富事实支撑的大书,实属不易。事实上,如果要对民国以降的学术界人物、生态有真确的认识,只关心几个大名头的学者如陈寅恪、钱穆等,是远远不够的。只有将更多声名、影响没有那么大的学者经历也加以钩沉,方能连缀成一幅广阔而又有纵深的学术图景。这种打捞、重述,并不能简单地斥之为“学术怀旧”,因为过于简化的图景往往也就等于错误的图景。只有当图景变得真实、丰满、立体了,它对我们形成正确认识、吸取深刻教训才有助益。今年出版的梁承邺《无悔是书生:父亲梁方仲实录》、洪汉鼎《客居忆往》等作品,也同样能帮我们把那幅图景绘制得更趋近真实。

《正午2:此地不宜久留》

台海出版社2016年5月版

一句话评语:对中国非虚构写作者阵容的一次检阅

“正午”的出现,有为中国的“非虚构写作”作一小结的意思。事实上,《正午》系列书也像是对中国非虚构写作者阵容的一次检阅。以第二辑《此地不宜久留》为例,赋格写的泰缅边境游记,达到“世界级”的水平,而郭玉洁写的迷恋钟表技术的上海老工人、李媚玲写的豪华游轮、李纯写的音乐家小河,均可以原样在《纽约客》上发表而无愧色。从技术上来看,中国的“非虚构”写作是达到了相当水准的,也许与国际上的作品比起来稍感不足的,一是时间投入和财力投入逊色一些,二是禁忌多、框框多,有些内容不能碰,有些话不敢说。

说起来,非虚构写作并无神秘之处,先决条件是对要写的题材足够了解,当你对一个东西天上地下、前世今生无所不知了,辅以适当的技巧,你就可以写出好看的非虚构了。当然,像赋格写《缅北无战事》,则不单单有这样透彻的了解,还要娴熟地掌握言说的技术,不,确切地说,是“不言说的技术”。也就是保持克制,让事实自己说法,将指点、评论的冲动尽量压抑,收“不着一字 尽得风流”之效。这并非是一种只能靠从西方移植才能有的技巧,中国古代的文章就很擅长此道,只不过不争气的文字后代把这门手艺弄丢了。《正午》的写作正在迅速建立一种范式,甚至一种传统,这是令人欣慰之处。

《正午》系列书的集结方式,也令我们看到中国未来文字创作的一种可能性。这相当于一个平台,让单个看来尚不足以支撑一本专门的书的那些撰稿者集中起来,突出他们的共同点,让对这一共同点感兴趣的读者来支持这一类型的写作。《正午》的侧重点当然是在“非虚构”上面,不过,我们也可以由此设想侧重点放在“评论”上的《下午》或侧重点放在“戏拟”上的《午夜》了。这是中国的文字创作从平庸枯燥走向丰富多元的一种可能性。

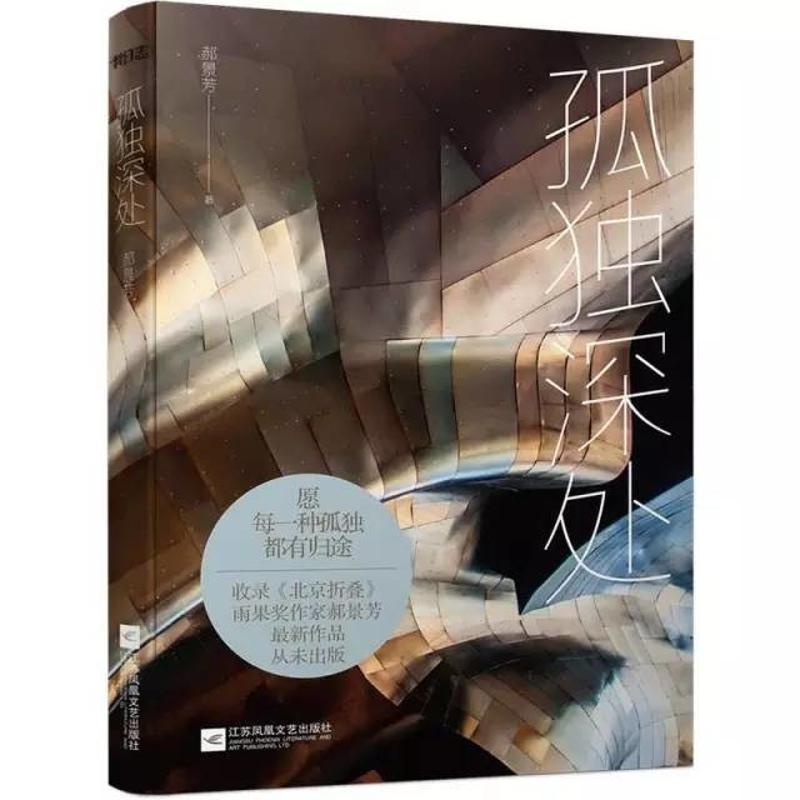

《孤独深处》

郝景芳著

江苏凤凰文艺出版社2016年8月版

一句话评语:为看待时代与社会增添了神奇的维度

从传统文学批评的角度看,《孤独深处》可能算不上一部出色的小说集。首先,郝景芳使用的几乎是一种不能被称为“文学语言”的文学语言。“食客围着塑料桌子,埋头在酸辣粉的热气腾腾中,饿虎扑食一般,白色蒸气遮住了脸”——我们通常不把这种文字视为“文学语言”,或者说,这不是优秀的文学语言。其次,郝景芳小说中的人物,没有所谓“圆形人物”,而只有“扁平人物”,也就是说她笔下的人物都是出于某种功能性的考虑而设定的,而非传统的现实主义文学所要求的那类丰富、多面的人物。

事实上,这些恰好说明,郝景芳的小说不是现实主义文学,她也无意于像描花那样紧贴在现实的表面上去勾摹。《孤独深处》是一部类型文学作品,对人物的功能性设定也正符合类型文学的常规。类型文学就意味着,我首先接受一副脚镣,然后我在戴着这副脚镣跳舞,假如我跳得精彩简直让你忘却了我戴着脚镣这一事实,那么我的这种类型文学就成功了。

那么,郝景芳给作品作了怎样的设定呢?她环视周遭,将这个时代最普遍的苦恼、焦虑、渴望、幻念分离出来,将这些作为基本主题。至于这些苦恼、焦虑、渴望、幻念究竟来自哪些具体的人,这不是她关心的问题。就以她得到雨果奖的名篇《北京折叠》为例,其中等钱用的工人老刀、爱上不该爱的人的学生秦天、嫁为富人妇的依言都只是符号化的人物,而郝景芳也只是拿他们来作符号使用而已,对郝景芳来说,重要的是带出贫富差距悬殊、阶层鸿沟拉大、情感的商品化这些议题。就短篇小说的容量而言,就类型小说的常规而言,郝景芳这样的处理都是无可厚非的。

郝景芳的可贵体现在两个地方:第一是她的想象力,第二是她将她的想象力运用到这个时代最普遍的那些苦恼、焦虑、渴望、幻念上来。前一点使她有资格成为一位好类型小说作者,而后一点则使她从一众类型小说作者中超拔出来,显得特别。

有人将《孤独深处》归入“科幻小说”一类,这样做会让一部分读者产生错误期待,因为严格说来,《孤独深处》中“科”的成分太稀薄了,它不是“科学幻想小说”,而更像是“奇想小说”。郝景芳挪用了科幻小说许多惯常的设定,比如空间、时间、宇宙、电波等等,但她的运用不是遵循“科学的”方式展开的,而多是灵光一现式的奇想。就像《北京折叠》,其折叠的设置,从物理规律上讲、从实际技术上讲都没有多大可行性,也缺乏必要性,但这种设定会产生神奇的效果,而郝景芳看重的也正是这种让人目瞪口呆的效果。

郝景芳的真正意义在于,她为我们看待这个时代、这个社会添了一个神奇的维度。当代社会,新闻比小说更奇幻,传统现实主义文学要想捕捉真正反映时代精神的事物是极其困难的。郝景芳相当于跳出圈外,用狂想式的方法对现实作新的透视,收“四两拨千斤”之效。横向比较,她有点像日本的小说家筒井康隆。这种创作,也许算不上最出色的文学,却是特异的、充满启示性的文本。

专题策划:刘炜茗

专题撰文:刘炜茗 刘铮 黄敏 阎景涵