雕栏玉砌犹在,带你看看南庄70年前的妇幼医院什么样的

![]() 2016-12-05 17:09

2016-12-05 17:09

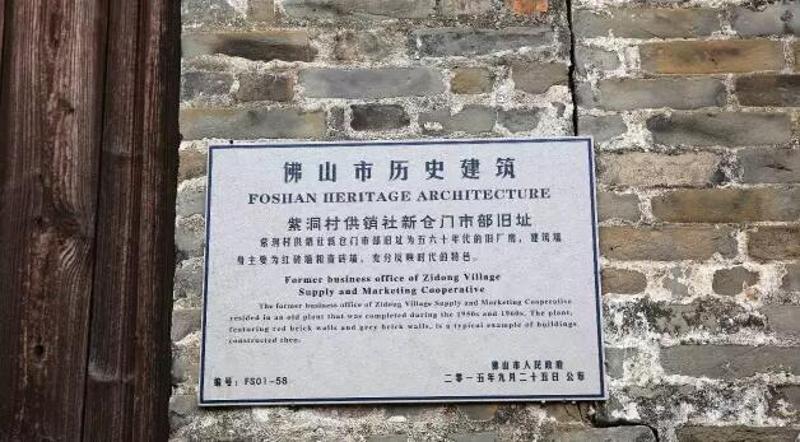

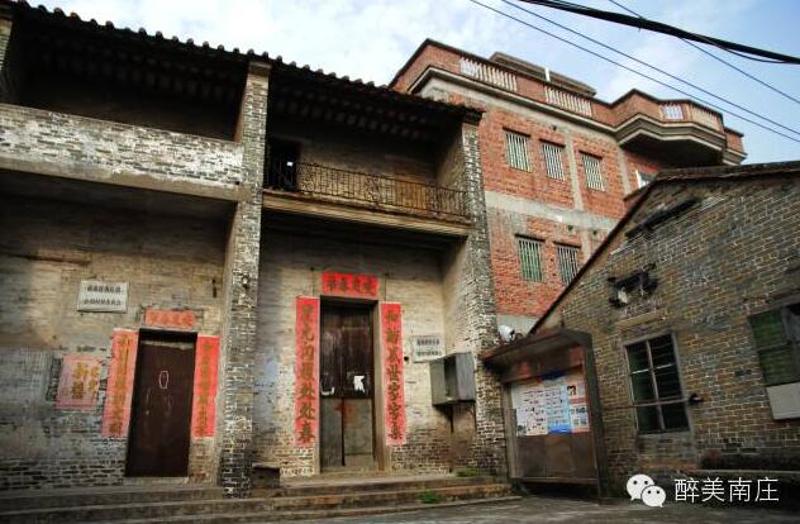

禅城南庄有一个紫洞村,紫洞村里有紫洞圩,古老的紫洞圩已经没有了当年的繁华景象,但每次走过,两旁的砖石老屋仍会向你轻轻诉说当年的故事。

三江汇流造就昔日“小广州”

南庄镇紫洞村位于华南珠江水系入海口不远的枢纽地带。紫洞村东南可通广州、石湾、江门、珠海乃至香港、澳门;西北面可经顺德水道、东平水道到达三水、清远、四会、肇庆、梧州等地。明清时期,在陆路交通不便捷的时代,具有天然地理优势的紫洞村曾有“小广州”的盛名。

紫洞村作为航运交通要冲,不少货船都需要停泊在这里稍作歇息才能继续上路。在紫洞村泊岸的时间。船工们称为“寄水”,这个时间段,船工在这里游逛,吃喝玩乐、补充物资,这无疑在紫洞村形成相当大的消费市场,吸引了不少附近村民到此寻找商机。

除了弃农经商的原住民越来越多,也有不少外地人迁居至紫洞村加入商贸大军,紫洞村的商业氛围越发浓厚。明清以来,这里从最初主要以设摊买卖、以物易物的形式逐步发展为包括了集贸市场、货物集散、票证期兑等自由商贸业形式。

紫洞圩大街,由不同巷街组成

紫洞圩就位于紫洞村内,圩临北江支流向东分叉口的东平水道(潭洲水道入口处),于宋真宗年间(998—1022年)开始形成,到清朝后期达到繁荣的顶点。

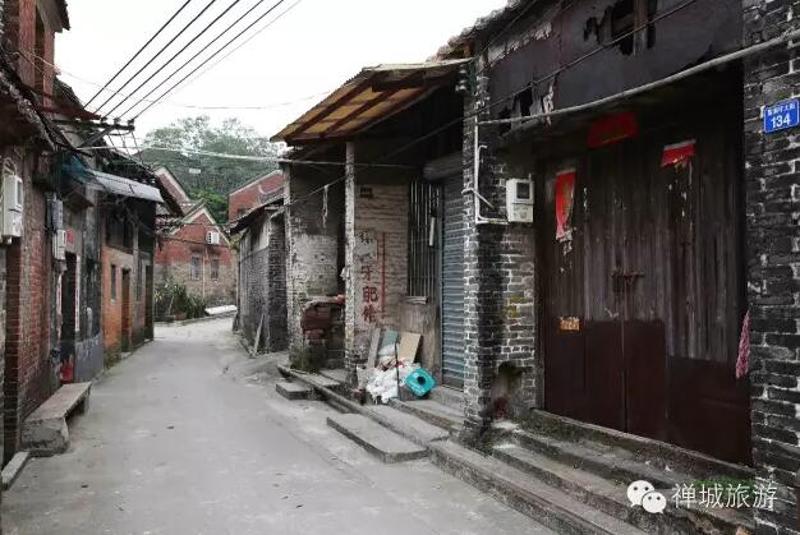

当时的紫洞圩,拥有十三街市,七十二行当、大大小小的店铺、酒肆、客栈等遍及圩市的每一个角落。

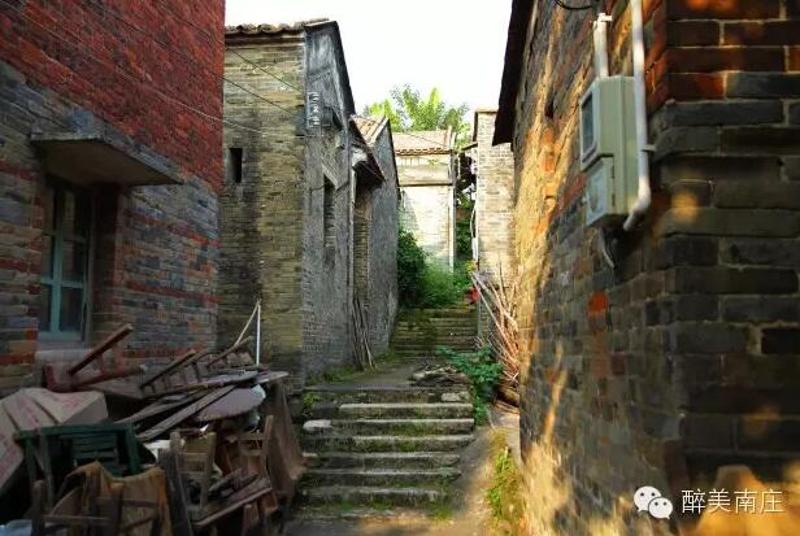

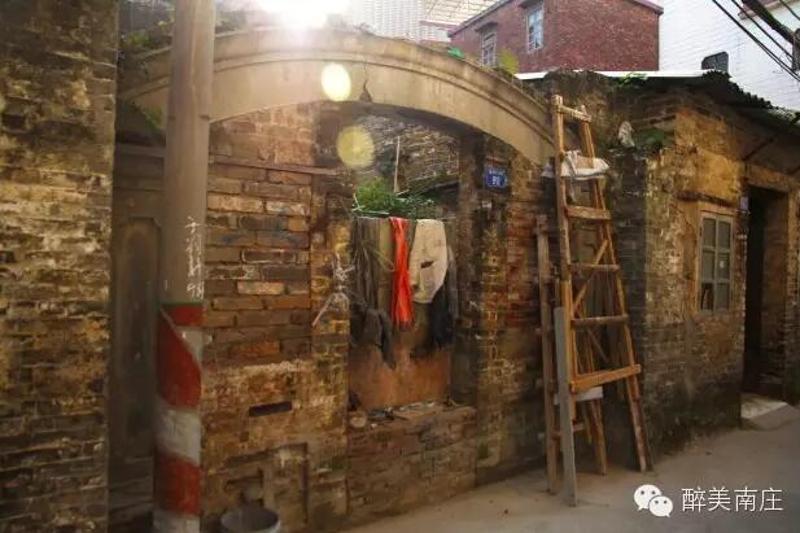

在紫洞码头,顺着堤坝上的阶梯拾级而下,便来到紫洞圩大街。紫洞圩大街,历史上是由一段一段不同名字的纵横里巷街命名并首尾相接而成,包括桑行街、河傍街、永兴街、布行街、南阳里等,每一段之间均有门楼或牌楼过渡。

庭院深深,门框上的趟栊长出的小花、生锈的门锁、砖石老屋都在向你轻轻诉说紫洞的故事,看看紫洞圩的旧时痕迹,这里的一代又一代人,延续着生活和希望。

大街的店面字号装满了故事

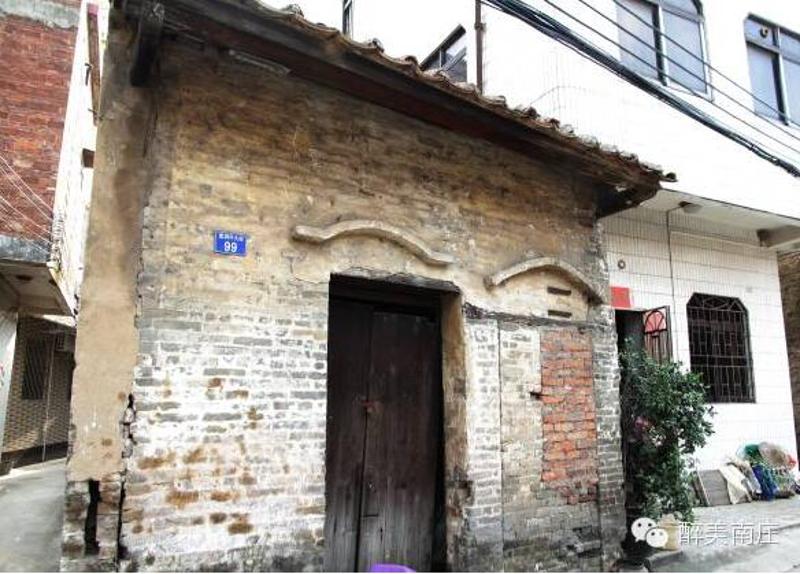

在紫洞圩大街上,有很多在过去名气大的店面字号、道堂庙观等,装满了故事。福音堂,上世纪30年代,基督教传入紫洞,在紫洞圩大街99号创建基督教希伯伦会紫洞福音堂(布道所),每逢星期六下午,就会有教士(本国及外国)自西樵总会,来紫洞进行巡回布道。

十友堂,又叫女斋屋,是紫洞圩最大的姑婆屋,里面住的都是终身不嫁的自梳女。住在附近的潘婆婆说,十多年前,最后一个自梳女已经离世了。现在,姑婆屋的大门紧锁着,被弃置不用。

善庆堂,又叫男斋堂,相比起女斋堂,紫洞圩大街的男斋堂就有气派得多了。据了解,位于紫洞圩大街114号的善庆堂建于1935年,总建筑面积有5000多平方米,建筑宏大,包括主楼、配楼、桥廊、庭院等。

潘伟文医馆为民国时期紫洞当地最著名中医师潘伟文从事医疗活动的场所,始建年代大约为民国二十年代。据了解,潘伟文本人除了谙熟中医医术外,还接受西医技术,且人品甚佳,父子曾租用柏禧书舍场地,开办夜校,教授医学及其他知识,广受老百姓爱戴。

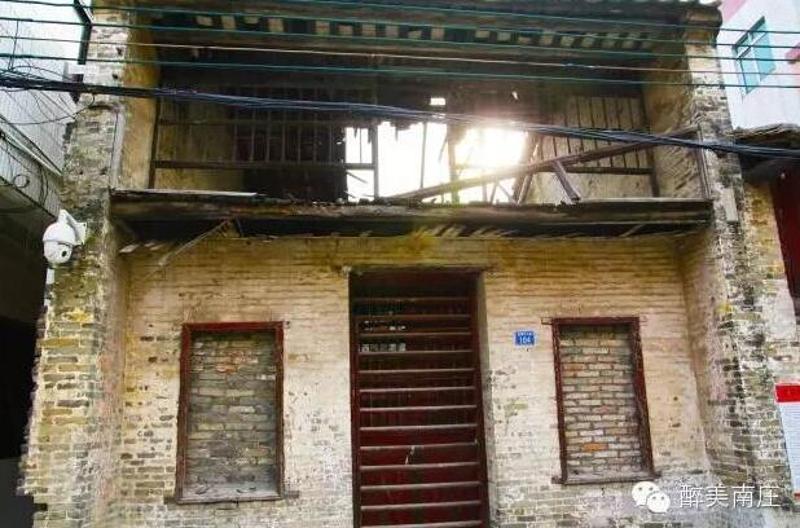

“西医大姑”,顾名思义是看西医的地方。“西医大姑”名叫田美琼,广州人,曾接受西方教育,信仰基督教。民国三十年代初,田美琼带着自己的女儿来到紫洞,租用李姓财主李光宝房舍,改建为西医诊所,主要从事产妇接生及儿科门诊。据了解,那时当地妇女产子多由其接生。“西医大姑”在紫洞有一定影响力,这家医院也算得上是紫洞村第一家妇幼医院。

布陈客栈为紫洞圩陆姓财主陆景文所开,四进院,总占地面积520平方米。布陈客栈是解放前在紫洞规模最大的一家客栈,由于地处紫洞大街中段,日常除了接待码头上来的客人外,还有来自圩市上的客人。客栈内设有食堂,马厩,后面辟有后花园,条件优越,相当兴旺。

雕栏玉砌犹在,只是朱颜改

紫洞圩沿途拾目皆是青砖雕栏,不少的砖雕、灰塑至今依然线条清晰。寂寂深巷,难掩当时繁华。

砖雕以龙凤呈祥、和合二仙、刘海戏金蟾、三阳开泰、松柏、兰花、荷花、鲤鱼等寓意吉祥和人们所喜闻乐见的内容为主。

这里的砖雕都是民间砖雕,从实用和观赏的角度出发,它们形象简练,风格浑厚,不盲目追求精巧和纤细,以保持建筑构件的坚固,能经受日晒雨淋。

在紫洞圩,还能看见“龙船脊”的民居。它是珠三角较为古老的屋脊形式之一,特别是清初及清初以前。龙船脊简洁和朴实,通常会在脊末端底部安装船托,在脊上灰塑浅浮雕的卷草纹,如水草般生生不息,整座船脊就像是一艘远航平安归来停靠岸边的船。

以前居住在河边的紫洞村村民,不少是以“舟楫为生”,船是他们外出谋生的主要工具,出于对船的依赖以及感情,不少村民建造“龙船脊”的房屋。

如今,紫洞圩早已不复当年繁华景象,昔日的“小广州”重归宁静。在数百米长的紫洞圩大街中,偶有村中小童嬉闹走过,带来几声喧哗,在古老的里弄中回响。

【来源】佛山文化