他定名植物新种200多个,是三个植物分科的世界权威

华南农业大学 2016-12-05 09:07

雄鹰锣鼓队表演

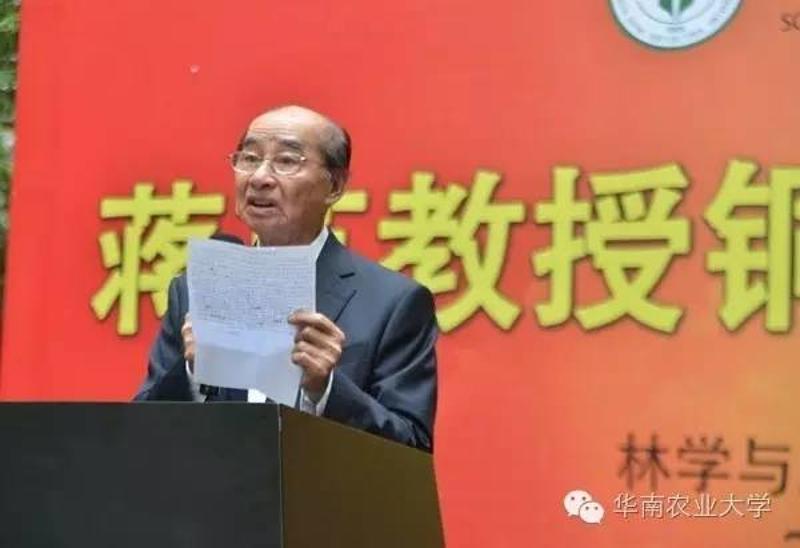

12月4日上午,林学与风景园林学院鼓声喧天,慷慨激昂。著名植物学家蒋英教授铜像落成典礼在这里举行。

华南农业大学校长陈晓阳、林学与风景园林学院81级校友代表吴烨先生共同为铜像揭幕

蒋英是谁?

蒋 英

蒋英(1898—1982),江苏省昆山县人。著名植物学家,是我国现代植物分类学的奠基人之一。1925年毕业于南京金陵大学农学院森林学系。建国后,曾任华南农学院林学系植物学教研室主任,兼任中国科学院华南植物研究所研究员、中国科学院植物组专门委员、中国植物学会名誉理事长。先后被选为第二届广东省人大代表、第三、四届全国人大代表、第五届全国政协常委。

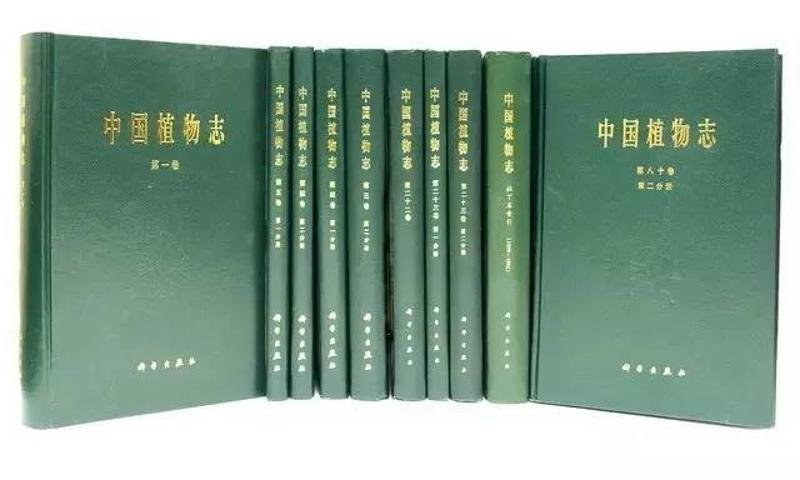

其主要著作有《中国植物志》第63卷和第30卷第2分册,详尽记载了中国夹竹桃科、萝藦科、番荔枝科植物,其中属蒋英发现定名的新种230个,新属10个,对中国植物学研究做出了卓越贡献。

校长陈晓阳出席典礼并致辞,他说,蒋英教授用80多年的人生,铸就了一座华农人治学为人、知行合一、开拓创新的丰碑。今日敬立先生铜像,不仅是为繁荣校园文化增添一抹亮色,更是为了追思蒋英先生的伟大精神、崇尚品格和卓越成就,让华农人铭记、传颂和效仿蒋英等一代代先贤大师。

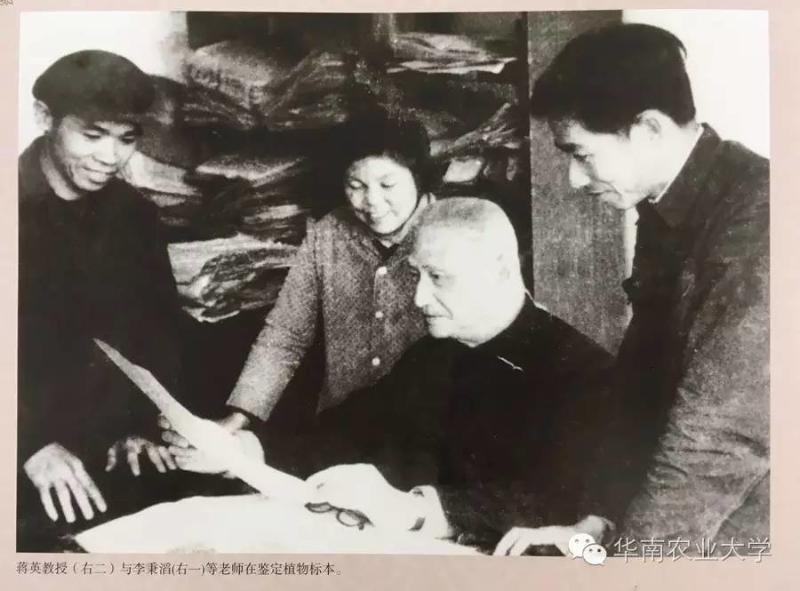

林学与风景园林学院退休教授、植物分类学家李秉滔是蒋英教授的学生,自1960年毕业后,跟随蒋英长达23年。李秉滔介绍了蒋英教授的生平和成就,并深情回忆起蒋先生的教诲。他说,蒋英教授一生爱国,1941年春,荷兰国立植物标本馆发来聘书,高薪聘请蒋英为他们编写《马来西亚植物志》,蒋英说,我们中国的植物志还没有编好,婉言谢绝。蒋先生一直教导学生,在植物学研究上,要有中国人的志气,走中国人的科学研究道路。

蒋英治学严谨,李秉滔感慨道:没有先生的严格要求,就没有自己今日的成就。

林学与风景园林学院81级校友代表吴烨先生、家属蒋之涛先生讲话

蒋英教授铜像由林学与风景园林学院退休教授古炎坤、李秉滔等倡立,81级林学专业的全体校友捐赠。古炎坤说:“我们学校有院士广场,蒋英教授虽非院士,却是国家一级教授,在植物学分类做出了卓越的贡献。我们应该记住这样一位科学家,雕像虽然无声无言,却是对华农师生的传统精神教育,是华农历史文化的积淀。”

对于铜像形象的选择,最终选定的是蒋英教授手持植物和放大镜的立身像。古炎坤说,蒋英长期深入深山老林采集标本,站立的姿态最符合他生平的作风。铜像左手拿着的是蒋先生发现的植物花皮胶藤,右手拿着放大镜,目光坚定望着远方,显示出老一辈科学家不畏艰辛、为理想矢志不渝的崇高品格。

蒋英教授生平

蒋英,原名蒋积英,号菊川,1898年11月6日出生于江苏省昆山县(今昆山市)一个世代书香之家。他从小却酷爱花草树木。

1925年,他以优异成绩毕业于金陵大学农学院森林系,以《花的进化史》论文获得由美国纽约大学颁发的林学士文凭。

1926年,他受聘往安庆农业专门学校讲授造林学、土壤学、森林保护学和植物学等课程。1928年经秦仁昌教授介绍到广州中山大学农学院任教。在此期间,他两次沿东江、北江、西江流域采集植物标本,足迹遍及30余县,还和他的老师陈焕镛教授白手起家,创立了中山大学农学院植物实验室,即现在中国科学院华南植物园的前身,其中第一号标本就是蒋英采集的。

华南植物园

1946年春,蒋英受中山大学的委派去台湾考察。在台期间,他担任台湾林业实验所技正兼台北植物园园长职务。当时中山大学连他的薪金也不能按时寄发。但是,为了科学事业,他每餐只吃点稀饭,东拼西借,凑了千把元法币,买了一些廉价的电影胶卷,在8个月时间内,费尽心机拍下了台湾植物新种模式标本1600多张,收集了一千多本图书和资料。中华人民共和国成立后,他把这些标本资料全部献给中国科学院植物研究所,成为编写《中国植物志》的珍贵资料。

确定数百种植物名称,创造“陈列辅导”教学法

1952年院系调整后,他担任华南农学院林学系植物学教研室主任,主讲植物分类学、树木学和植物学等多门课程。华南地区农林大学都在较长时间内使用他编的教材或参考书,为华南地区哺育了几代农林科技人才。

蒋英在教书和编书过程中,深感植物名称的重要。他常对学生说:“不知道植物的名称就不会认识事物。”

紫玉盘、蚁花、澄广花、银钩花、嘉陵花、瓜馥木等等都是蒋英创立的名称,50多年来一直被全国普遍使用。其他经蒋英创立的各科植物名称更多,如中国夹竹科、萝藦科植物共421种,真正通用及古籍有名者仅21种,其余400种也是蒋英首次创立。

蒋英参阅了大量文献资料,编订了《两广乔灌木名录》,共有5000多种名称,有中名、土名或别名和拉丁学名,由广东林学院(1962年)刊行,至今仍有科学价值。

蒋英讲授树木学和植物分类学课程时,他创造了“陈列辅导”教学法。这种方法是在学期结束前夕,把课程和实验的全部内容,用各种直观教材、挂图、显微镜照片、生活标本、蜡叶标本等,连同说明、讲义分门别类陈列展出,辅以解说,就象举办展览会一样。他住在陈列室里,几乎整天充当“讲解员”。这种教学法能使学生系统、深刻地掌握植物学知识。

考察深山密林,采集大量标本

植物标本是研究植物分类学和树木学的基本资料。蒋英为了采集标本,踏遍青山觅宝藏。1930年2月,他带着科学调查队,溯长江而上到四川綦江,再转往贵州,开始了漫长的跋涉历程。

此行历时一年零两个月,生活非常艰苦,不管刮风下雨降雪,每天都要爬山越岭,辗转于深山老林或悬崖峭壁之中,发现了许多稀有的名贵植物。如在贵州、四川交界梵净山中的“长苞铁杉”、被誉为“千花树”、“漆榆树”的我国特产的马尾树等。

长苞铁杉

为了觅绿色宝藏,蒋英整整6个年头没有进过家门;他的足迹走遍了半个中国的山山岭岭。采集到植物标本17000多号,如按每号15份计,总共25万多份,还有上千号的木材标本。这批标本,已成为编写《中国植物志》和研究中国植物区系及地理分布等学科的珍贵资料和财富。

1951年,蒋英被委任为两广野生橡胶资源调查队队长。他带队到广西东南部的六万大山和十万大山,天天翻山越岭,寻找野生橡胶植物。后转往广东沿海一带,在斗门县三灶岛发现一种含胶量达35%的优质野生橡胶藤,名为花皮胶藤。经过两年的辛勤劳动,他们摸清了华南地区橡胶植物资源情况,除花皮胶藤外,还发现了酸叶胶藤、红杜仲藤、毛杜仲藤、鹿角藤等多种含胶量高的野生橡胶植物,受到国家农垦部嘉奖。

夹竹桃科、萝藦科和番荔枝科的世界权威

1933年,蒋英开始对夹竹桃科、萝藦科和番荔枝科植物进行系统研究,成为我国较早开始植物专科研究的植物分类学者。他先后发表了《亚洲夹竹桃目植物之研究》(1—5)、《广东番荔枝科植物》、《中国夹竹桃科植物一新属》、《印度尼西亚膜质藤属植物之研究》等多篇具有较高学术价值的论文。从此,他的名字为国内外植物学家所熟悉。

蒋英认为夹竹桃科、萝藦科和番荔技科植物对中国技术经济发展具有重要意义。因此,他献出了自己的几乎全部课余时间和假期,大力搜集这三个科的资料。

1958年,中国科学院成立了《中国植物志》编辑委员会,决定在1985年之前完成出版80卷中国植物志的任务。蒋英被聘为编委,毅然接受了两卷的编写任务。他勤奋工作,每天清晨,戴着草帽,挂着背包,步行来往于华南农学院和华南植物研究所之间。每天行程12华里,天天早出晚归,三伏酷暑,汗流浃背,一天也不知更换多少次布衫。

蒋英治学严谨,在编写植物志工作中,对每一个植物分类群名称、形态和植物各器官,都经过认真细致考证,一丝不苟。经过几十年的艰苦努力,《中国植物志》第63卷终于在1977年由科学出版社出版发行。这本书是一部概括我国夹竹桃科、萝藦科植物的种类、分布、经济价值、用途及植物进化的科学著作,记载2个科,6个亚科,91属,420个种,66个变种;其中1个亚科,6个属,167个种,30个变种,是蒋英发现和创立的。同时纠正外国专家关于这两个科分类上的错误共160多处这卷书出版后,得到国内外植物学界的重视和好评。

1978年,英国爱丁堡植物学杂志发表的一篇整理有关植物标本名称的论文,在夹竹桃科和萝藦科中,声称全部根据取之《中国植物志》第63卷。1978年,蒋英出席了全国科学大会并受奖。该书也荣获1979年林业部科技成果一等奖和1982年国家自然科学三等奖。

文图|谢韩 部分资料来自网络

微信编辑|谢韩

责任编辑|周志荣 谢韩