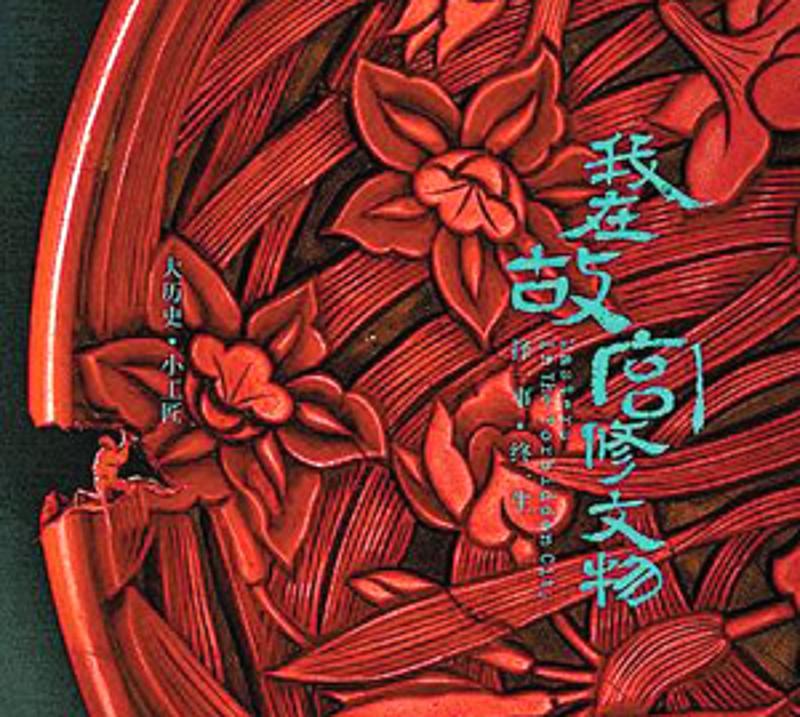

一票难求!《我在故宫修文物》广州首映,反响热烈

记者 张西陆

2016-11-29 08:14

记者 张西陆

2016-11-29 08:14

28日晚,纪录电影《我在故宫修文物》在广州中山纪念堂进行了全国首映,现场2000多个座位爆满。

今年初,为故宫博物院建院90周年而制作的纪录片《我在故宫修文物》,通过网络和电视荧屏引起全国性关注。28日晚,这部向工匠精神致敬的经典作品电影版《我在故宫修文物》全国首映。作为首批尝鲜的观众,广州市民对《我在故宫修文物》反响颇为热烈。开票不到半天,所有票都已售完。

“听说《我在故宫修文物》要在广州全国首映,非常期待,看到放票信息了就第一时间买了票。”一位观影市民表示,匠人精神值得我们点赞与传承,值得我们为这群手艺人送去最尊敬的目光。“在这个电影上映动不动就借各种噱头肆意炒作的时代,《我在故宫修文物》堪称匠心沉淀下的精心制作。”看完后,不少观众对这部片子给予赞叹。

首映当天,《我在故宫修文物》的主创团队,包括导演萧寒、图片摄影严明、音乐指导姚谦也来到了现场,在影片放映之后与观众分享幕后故事,畅聊时代与工匠精神、慢生活的态度以及年轻一代的价值观。

“从我拍纪录片的第一天开始,心里就怀着梦想,要让纪录片走进院线。用更真实、更平实的创作语言,感动观众。”萧寒说,《我在故宫修文物》没有特效、没有明星,也没有更高级的技术制作,视频语言是朴素的、节奏是抒情的,影片拥有100多个小时素材,82分钟的成片用了差不多7个月时间剪辑,主创团队更希望的是观众在情感上的认可。

《我在故宫修文物》为广州纪录片节金红棉影展打响了头炮。“纪录片一向是电影院的‘弱势群体’,没想到广州有这么多的纪录片电影迷,更没想到有这么多人愿意为纪录片进院线买单,这为我们办好接下来的150多场展映注入了信心。”广州纪录片节组委会有关负责人表示,纪录片市场需要培育,希望有更多的市民能够走进电影院,感受纪录片的魅力。

作为影展的开幕影片,国内规模最大的纪录片展映——中国(广州)国际纪录片金红棉影展也正式拉开帷幕。从12月10日至18日,60多部纪录片将陆续在广州的影院、艺文空间和多所高校放映,总规模将超过150场。展映的纪录片有国际著名的电影节展的获奖或参展作品,如荣获2016年威尼斯电影节最佳纪录片奖《毕业》,获得加拿大hotdocs最佳国际纪录片奖的《拉镜距离》,获第88届奥斯卡金像奖最佳纪录长片提名的《贩毒之地》等;还有国内爆款纪录片如《人间世》系列(《救命》和《爱》)。

同时,今年的展映还兼顾了本土性,以促进本土优秀的纪录片走进大荧幕,如马志丹、郑耀豪、朱磊导演的《恒大足球九(七)班》。原定在广州金逸珠江院线旗下的5家影院展映,又增加了珠江影业旗下的7家影院,使得参与展映的影院达到12家,覆盖了广州市的中心城区。

组委会相关负责人表示,为了让更多的人对纪录片感兴趣,能够参与进来,满足观众深层次的观影需求,本次影展还将举办多场嘉宾导赏、主创交流等多形式的观影,如60/70/80/90四代导演论坛,两届金马奖得主纪录片导演周浩、台湾著名纪录片导演沈可尚、《造梦者》导演罗翀以及本届大学生纪录片大赛获奖者进行对话,还有本年度网络人气口碑之作《人间世》导演秦博等主创见面会,以及《我们唱着的歌》《最后的探戈》《历尽苦楚》《地层深处》等多部国内外导演主创交流会。