“保护华侨权益第一人”|黄遵宪后裔回梅城寻根

梅州观察 2016-11-28 12:44

日前,中国近代著名客籍外交家、政治家、教育家、诗人黄遵宪的第四代加拿大后裔黄友伦女士一行4人回到梅州寻根,走进黄遵宪故居寻访先人足迹,并先后到黄遵宪纪念中学、中国客家博物馆等地参观,通过在梅宗亲了解先人往事。

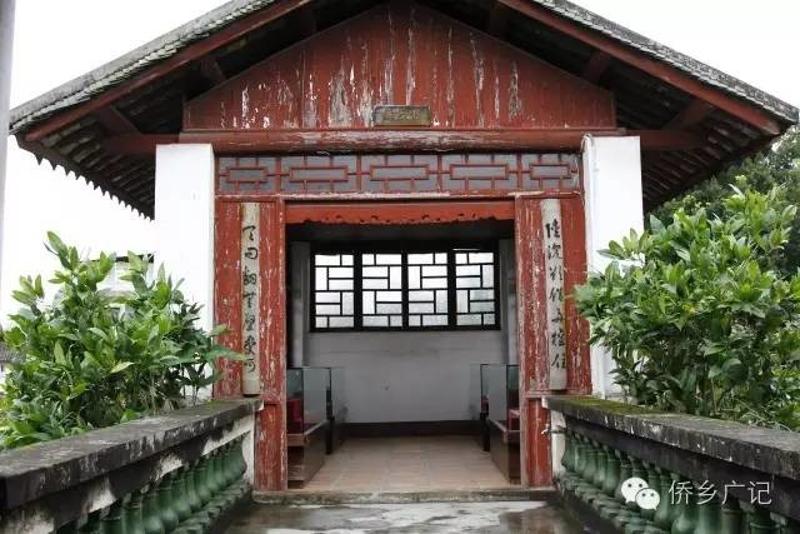

黄遵宪后裔黄友伦等人走访黄遵宪故居。

黄遵宪出任晚清外交官十余年,深受华侨爱戴。

据史料记载,作为近代中国走向世界的代表人物之一,黄遵宪于1877年被任命为清政府第一任驻日公使馆参赞,1882年调任美国三藩市(今旧金山市)第一任总领事,其后历任英国使馆参赞(1889年)、第一任驻新加坡总领事(1891年)等职,出任晚清外交官长达十余年之久。1893年9月13日,在黄遵宪多番谏言之后,清政府下谕“准华侨归国,并严禁唆扰勒索等弊”。此后,华侨返国合法化,清廷还授权各地领事按章发放护照给有意返国的华侨。

由于深受海外华侨华人的爱戴,黄遵宪被誉为“保护华侨权益的第一人”。

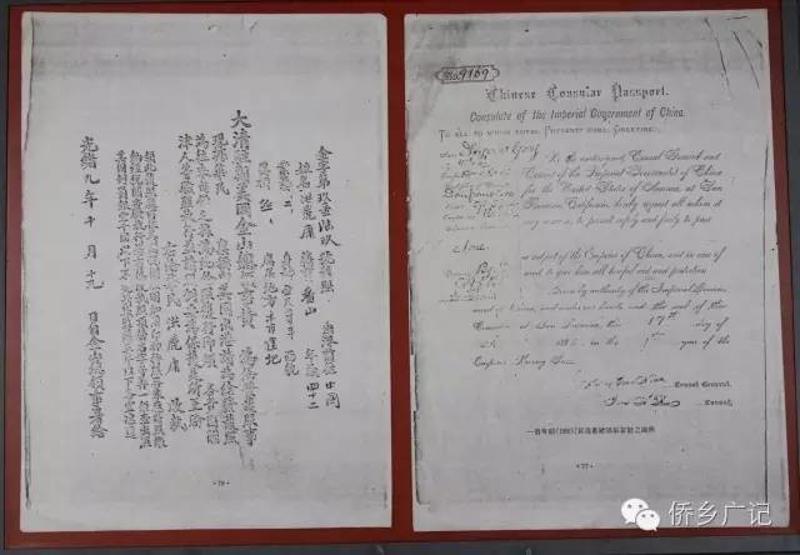

黄遵宪在任清廷驻新加坡总领事期间,为保护华侨的正当权益,首创签发“护照”制度。

图为黄遵宪签发的护照。

故居布置精巧简而不陋

此次回梅寻根的是黄遵宪嫡孙黄超声的四女儿黄友伦一家三口,以及黄超声的七女儿黄妙伦。黄友伦用客家话说,这是她首次回到梅州,了解到黄遵宪故居的修缮保护历史,看到家乡人民对自己先祖的尊崇,心里非常感动。

黄遵宪故居位于梅州攀桂坊内。

人境庐大门处的对联“结庐在人境,步履随春风”,令人联想起陶渊明的名作《饮酒》。

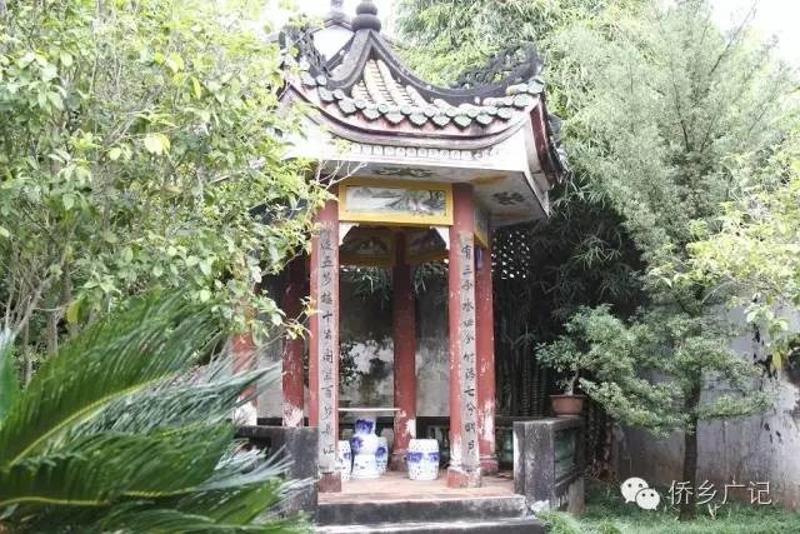

黄遵宪故居“人境庐”位于梅州市梅江区东山小溪唇,是一座砖木结构的园林式建筑。黄遵宪晚年隐居梅州老家时,将人境庐用作书斋,常在此吟诗会友。

走进人境庐,只见竹篱作围,茅亭为构,踏步石和步行小道亦布置得简朴实用。游客陈女士感慨:“虽然这里规模有限,也没有多少雕梁画栋,但里面的建筑十分精巧,简而不陋。”

人境庐内的亭台楼阁、树木花草均保存完好。.

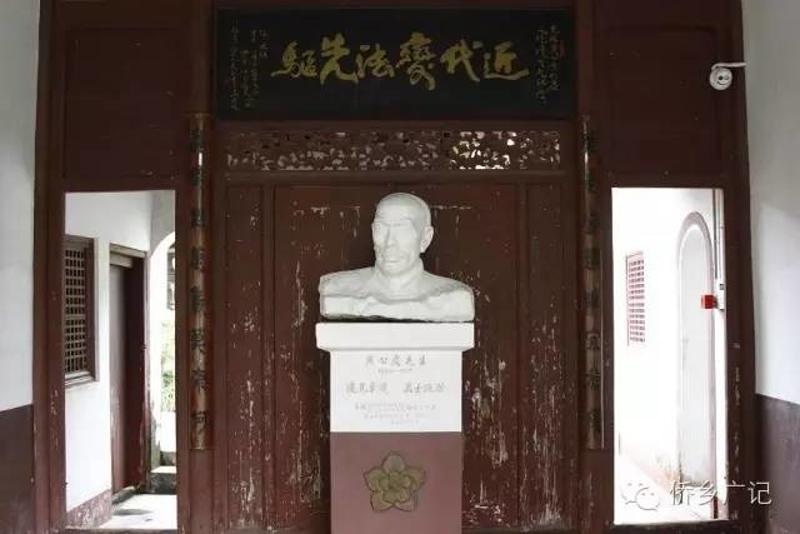

人境庐厅堂的屏风前,竖着一尊由华侨出资捐建的黄遵宪半身汉白玉雕像。

据悉,人境庐建于1884年,占地面积500余平方米,坐东北向西南,由会客厅、书房、卧室、藏书室、无壁楼、五步楼、十步阁、息亭、花坛、假山等构成,庭内园花木茂盛,种植了夜合花。2013年5月,中国国务院公布了第七批全国重点文物保护单位,人境庐榜上有名。

“人境庐既参考了江南园林的精髓,又吸取了东洋日本手法,景观讲求随机应变。”华南理工大学建筑学院教授陆琦指出,人境庐将中国传统的园林庭院与西方及日本园林有机糅合在了一起。据悉,从1877年被清廷任命为驻日公使馆参赞,到1898年被委任为出使日本大臣,黄遵宪与日本多有交集,这自然影响到了其故居的设计风格。

“回梅州完成祖父遗愿”

“凡是了解黄遵宪的人,几乎都对人境庐充满了向往,其在中国具有很高知名度,在华侨华人中也具有一定的影响。”嘉应学院文学院黄遵宪与客籍作家研究所所长郭真义如是说。

相对于客家围龙屋的严密防御体系来说,无壁楼不设防的建筑构形别有深意。

人境庐30多年的保育之路并非一帆风顺入。早在1980年,梅州市政府及香港嘉应商会便拨出一笔专款对人境庐进行全面修复,产权属于政府,1982年修复落成后由梅县博物馆派员专门管理。1989年,人境庐被公布为广东省文物保护单位。1990年,人境庐评为中国近现代优秀建筑物。2006年,梅州市政府将人境庐与旁边的“荣禄第”、“恩元第”联合保护,组建了“黄遵宪纪念馆”。2009年起,“黄遵宪纪念馆”对外免费开放。

这栋二层小楼的二楼名为“五步楼”,曾藏有黄遵宪各种著作和其读过的书共八千多册。

深圳大学客座教授杨宏海认为,梅州之所以成为闻名海内外的“世界客都”,就缘于其在历史上曾涌现出群星灿烂的俊杰,留下了丰富多彩的故居古迹,包括人境庐在内的名人故居,应当活化利用好。

1894年底,黄遵宪结束外交生涯回到中国。返国前,华侨赠送匾额。

光绪24年(1898年),黄遵宪被清王朝委任为出使日本大臣。

有意思的是,黄友伦的儿子游耀钧是一名“黄学迷”,大学期间专门研修有关黄遵宪的课程,家中还专门用一个书柜收集与黄遵宪有关的资料。他说,自己从小由祖父带大,常常听祖父提起黄遵宪的历史,此次回梅州既是完成祖父的遗愿,也圆了自己和家人的心愿。今后,自己一定会加深与祖籍地梅州的联系,传承黄遵宪的爱国精神。

来源 | 侨乡广记