【人文】那些肇庆府城的文脉传承,听听他们怎么说……

肇庆发布 2016-11-22 21:59

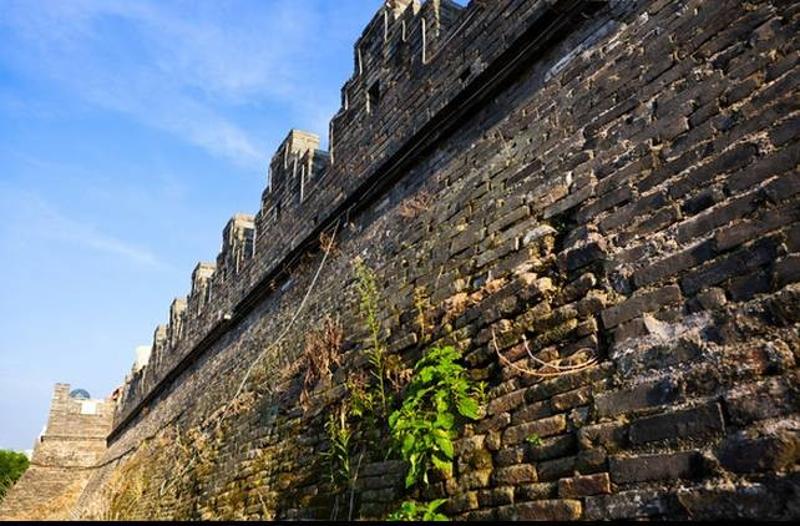

“登临宋城墙,鉴古知今,感慨万千。”肇庆古城墙内,是肇庆市文脉、史脉、地脉的核心和历史传统文化的重要载体。

时间赋予这些建筑厚重的韵味,它们或爬满绿痕,或古老沧桑,深居在陋巷之中,非细心耐性不可觅得。有一天你参与这场府城里的“觅宝之旅”,就会知道肇庆的宝藏,其实就在我们身边。

现在

让我们一探肇庆府城的历史文脉

↓↓

肇庆古城墙的军事防御与防洪功能

从城墙的功能看,同南方大多数城墙一样,肇庆古城墙兼有军事防御与防洪双重功能。

据万历《肇庆府志》记载,肇庆古城墙修建即缘起于南方部族军事叛乱,因此古城墙作为军事防御工事的首要功能是毋庸置疑的。

明代西江地区民族矛盾激化,明王朝为征抚僮、瑶各族设置两广总督,并长时间驻节肇庆,南明永历王朝据此反清复明,肇庆屡遭兵燹,以故明代肇庆古城墙多次大规模修缮。民国期间,粤桂军阀围绕肇庆古城墙鏖战厮杀,相持数月,百姓深受其苦,也是当时拆城理由之一。

另外肇庆处高山大川之间,历史上洪水频发。据不完全统计,宋代至解放前990年,广东珠江流域发生水灾年份共405年,平均2年1次,大范围的水灾年份30年,及平均33年1大灾。唐宋时期,西江旱峡淤塞,原旱峡河道和沥湖农田得到开发,李北海《端州石室记》记及周围“绮田砥平”,唐、五代(南汉)对当地的开发,一方面为肇庆城市永久建设打下基础,另一方面其地又不可避免要长期面对西江洪水与沥湖内涝的威胁,北宋至道年间,金西堤等堤围始筑,西江河道日趋稳定,但海水潮汐顶托、绥江泥沙的淤积,羚羊峡峡束等又增加了肇庆城区洪水泛滥的几率。

凡此既为防洪性的城墙修筑提出了需求,也积累了防洪工程经验与经济技术条件。肇庆古城墙在设计建造上充分考虑和利用自然地形,适应了防洪需要。

比如在收分比例上,较北方城墙收分幅度大,露龈明显,被认为遵循了南宋梁克家《三山志》卷四所载的边城形制特点,当地水利专家分析认为肇庆古城墙按墙高8 . 5米,顶宽4 . 8米,底宽8. 2米计,甚至符合“新的国家标准《堤防工程设计规范》规定的防洪墙的抗滑稳定安全系数”。从修筑材料上看,明洪武元年(13 6 8)《重修石城记》就有载肇庆城“筑石而为基,累砖以甃其隙”。条石城基可更好地抵御洪水来袭时巨大的冲击力,以保证城墙整体的稳固性。累砖甃隙,既加强了墙砖紧密性又能防止渗水。

此外,城门的修筑也很有特色,根据历代地方志,北门、西门城门与月城门都正相对,而南门月城门两门相对而同南门不相对,东门向南而东门月城门向东;另外古城墙东南角呈内收形态,同别的城段形制不同,实际上使东门形成一个内瓮城以应对西江来水。如今原用来缓冲水流的月城虽已不存,但北门上仍很好的保存了落木的闸槽。洪水泛滥时,人们会在城门的闸槽间卡上枕木,在枕木间隙填上黄泥,再将城门关闭,防止洪水从城门进入。

从肇庆古城墙的这些形制特点我们可以看出其墙身结构和形式是满足防御及防洪双重需求的。值得强调的是肇庆古城墙的所谓敌台与北方城墙均匀分布于城墙外侧不同,而是分布于城墙内外两侧,其作用在于加固墙体,增强城墙抵御洪水冲击的能力(作用更像篱笆之木桩)。另外,在面临西江的南段和东西段南部城墙内侧,加筑有二阶城也是出于防洪的考虑。

作为“ 中国明清城墙联合申遗”项目中最南端的城墙,肇庆古城墙整体符合中国传统筑城规律的同时又保留了南方城墙的鲜明特色。除上文已经论及的边城形制、特别注重防洪(二阶城、双侧马面/墩台、水闸、月城形制)之外,据志书记载,明成化元年,在城墙上增建了串楼,这是南方城墙上一种比较特殊的设施,为适应炎热多雨的天气而建造,以躲避烈日及暴雨。肇庆古城墙这种融中国古代城墙一般规律与南方个性为一体的特征,使其成为更多保留了中国古代筑城思想与技术的范例与活标本,体现了中原与边疆,南方与北方文化的交流与融合。

——作者:肇庆市博物馆 张致政

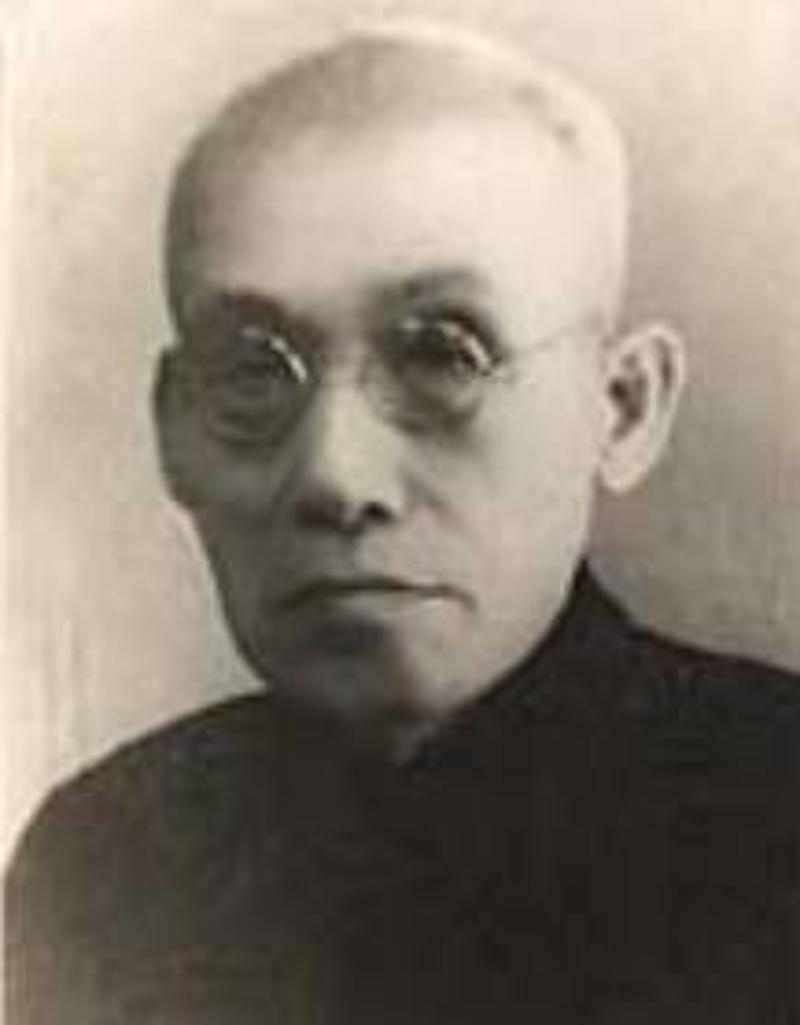

梁赞燊力保肇庆古城墙

梁赞燊(1874-1961),字粹珊,广东高要县永安乡大塱岗(今属肇庆市鼎湖区)人。清代丁酉科举人,曾任肇庆府中学堂教员、广东省立肇庆师范学校校长、高要县人民代表大会特邀代表、广东省第一和第二届政协委员。其学识渊博,德才兼备,且著述颇丰,主持修纂民国三十七年版《高要县志》,为保存肇庆地方文物古迹而不遗余力。

民国初,因时局的变化和城市的发展,肇庆“拆城”之议甚嚣尘上,千年古城墙危在旦夕!梁赞燊见识深远,他多次主动向时任高要县长和西江善后督办上书,力陈“拆城”之弊,最终以匹夫之力使得这一雄伟厚重的历史名胜古迹保存至今。

民国九年(1920),陈炯明逼迫孙中山离开广东并自为粤军总司令,一时粤政腐败,金融紊乱。于是滇军首领杨希闵与桂军首领沈鸿英、刘震寰等联合倒陈,故两广战乱始发。十一年(1922)12月,桂军长驱东下,肇庆首当其冲,民生凋敝,可谓浩劫空前!战乱之后,当地有两派人士即极力主张拆除古城墙。

一派认为,肇庆有城可以据守作战,这是发生战祸的根本原因。若无城可据,则可以避免战乱。另一派认为,古城墙占地宽广,一方面是城市发展的主要交通障碍,另一方面作战已失去防御功能——难以抵御大炮的袭击。而当时的驻军和高要县长严博球,他们不谙肇庆的基本情况,更不了解古城墙防洪的重要功能,所以均主张“拆城”。至此,千年古城墙可谓危在旦夕!

当肇庆因内战而引发“拆城”之议时,梁赞燊正担任肇庆城濠公所总理。他首先认为,肇庆古城墙自古以来就具有重要的防洪功能,经历过民国乙卯年(1915)大水灾的肇庆居民都能意识到这一点;其次,肇庆古城墙有着近千年的历史文化底蕴,这一大文物古迹有保存的价值和意义。古城墙的拆与留,县长有决定权。

于是,梁赞燊作为发起人,即刻成立五人代表面见严博球县长,指出“拆城”的危害性。这果然是一个刚愎自用的大胖子县长,他非但不纳谏,还恼羞成怒,甚至拍案:“拆城是我既定主张,不容改变!”其他四个代表见状,怕惹祸上身,便悄然离去。但梁赞燊没有被吓退,而是晓之以理,一再劝谏。严县长理亏在先,又不肯轻易改变立场,最后才作出妥协——古城墙“拆北留南”。县长的理由大概是,濒临西江的南城墙有防洪作用可以保留,而拆除北城墙可以开阔城市,且有利于交通。

然而,梁赞燊意识到,“拆北留南”只是权宜之计,一旦西江发生大洪水导致景福围(与南城墙相连属)崩溃时,没有完整的古城墙防护的话,古城内也将成为一片汪洋,而南城墙即如同虚设了。民国三十七年版《高要县志》卷六“政制”载,“民国十二年(19 2 3)六月,大本营(孙中山驻肇大本营)在肇庆设置西江善后督办署,以第一师师长李济深为督办。旋移主粤政,设各区(省区)善后委员(不久废)”。梁赞燊面谏严县长之后,仍忧心忡忡,此时听闻西江善后督办驻肇,对保存古城墙又抱有新的希望。很快,梁赞燊拟好《论拆城》一文,阐述“拆城”之弊,并上书西江善后督办李济深。

呈文云:“窃惟肇庆一城,原以御水为重。比年以来,地方惨遭兵燹,人民惩前毖后,或议拆城,而拆北留南,且将成为事实。兹事体大,已成定案,敢有异词?惟再四思维,危险实甚!知而不言,无以对地方,亦无以对钧座。且区区之愚、非谓城不可拆,但以为宜将城墙雉堞拆低,南北一致,使与围基相等,不宜将北方城垣全拆,致藩篱尽撤,将来景福围或有崩决,人民奔避无所,其受祸之惨,恐有更甚于兵灾者,不可不详为考虑也。……”(民国三十七年版《高要县志》,页151。)

梁赞燊虽言之有理,且陈词恳切,然而“兹事体大”,况且本地县长对古城墙已有“拆北留南”的决议,所以李督办并没有当场表态,而是想进一步询访再作出指示。

此时,关于“拆城”满城议论纷纷,有不少主张拆城者仍然质疑大水患时古城墙的防洪作用。梁赞燊非常着急,针对这个问题,他又专门给李督办上书一封。

呈文云:“前因拆城一事,有所陈议,联上一呈,想蒙垂察!惟呈内所称景福围崩决时,外城水高于城内八尺有余之说,人颇怀疑,且有谓城内外水度如一者。不得不赘为陈之:……心所谓危,不敢不言,不忍不言也。言之而蒙采纳,而城获保存,或可挽未来之浩劫;言之而不蒙采纳,而城不获保存,亦以求无憾于吾心。区区之愚,若是而已。”(民国三十七年版《高要县志》,页152。)

李督办再次为梁赞燊的诚恳所感动,且见其所论“拆城”之弊,言之凿凿,无可辩驳,遂纳谏并下令停止拆城。因此,这座千年古城墙才得以幸存至今。

——作者:肇庆市博物馆 刘晓生

开启近代中西方文化交流之先河

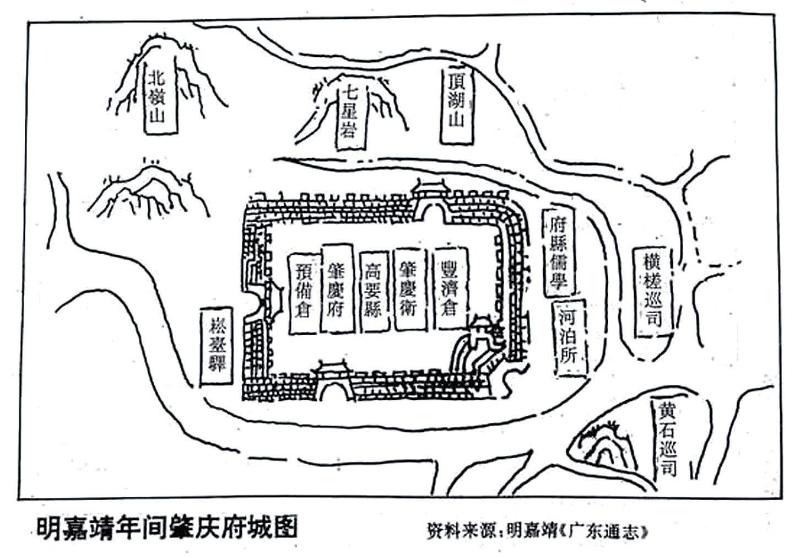

两广总督是明清时期管辖广东、广西两省的最高军政长官,始设于明景泰三年(1452),初为临时差遣,至明成化五年(14 6 9)总督韩雍开设总督府于广西梧州方成定制。

明嘉靖四十三年(1564),两广总督府自梧州迁驻广东肇庆;清乾隆十一年(1746)再从肇庆迁至广州,此后常驻广州。清宣统三年(1911),广东革命党人发动广州起义,末任两广总督张鸣岐出逃香港,两广总督伴随着清王朝一起退出历史舞台。两广总督制度历经明清两代,前后延续长达460年,对两广乃至全国都有着重要历史意义。

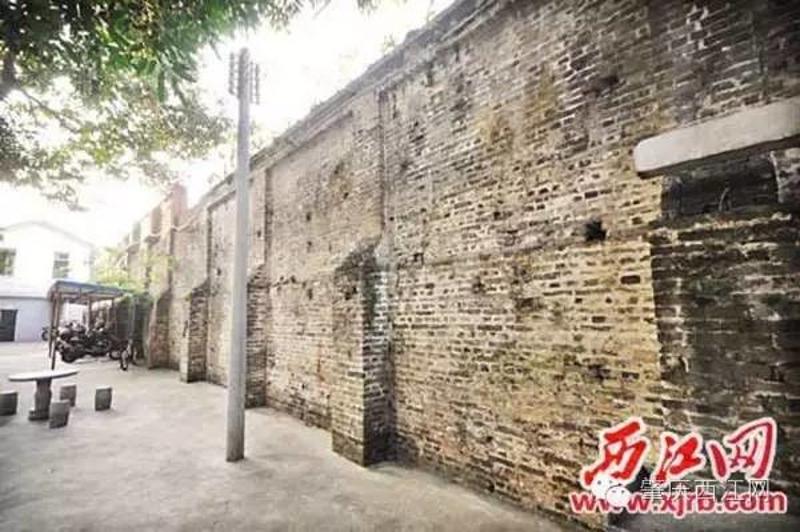

▲两广总督府北侧的一堵围墙留存至今,位于现在的市政府所在地后面

在长达约四个半世纪的时间里,两广总督府与肇庆关系密切。当两广总督府常驻梧州和广州之时,肇庆一直是总督行台驻地,历任两广总督需时常到肇庆巡历、视察。而在明嘉靖四十三年(1564)至清乾隆十一年(1746)长达182年中,两广总督府基本上常驻肇庆,期间的60位历任总督常驻肇庆总督府衙办公。两广总督府驻梧州约95年,驻广州约165年。在三个常驻地中,两广总督府驻肇庆的时间是最长的。因此,两广总督府对肇庆而言,有着非凡的历史和现实意义。如在文化方面,两广总督不仅发展繁荣了肇庆的传统文化,而且开启了近代中西方文化交流之先河,为肇庆留下了一笔丰厚的文化遗产。

在两广总督府驻肇庆期间,作为高级文官的两广总督亦非常重视肇庆的文化事业。他们或亲自主持文化建设,创建文化设施和场馆,或间接支持他人组织的文化活动,并以其特殊的政治地位和身份吸引国内外文化名人来到肇庆,使肇庆成为人文荟萃之地,从而推动肇庆的文化事业发展,为今天留下了一大批珍贵的文化遗产。

除了享誉两广的端溪书院、高要学宫等文教机构外,历任两广总督还直接或间接地创建了大量楼、台、亭、阁、塔、祠、观、庙等众多文化场馆。如崇祯年间总督张镜心在江滨创建阅江楼,熊文灿在七星岩修建水月宫和熊公祠,刘继文在屏风岩创建三仙观,李率泰在东门外修建云锦亭,赵宏灿在米仓巷修建太岁庙。

此外,“肇庆四塔”、仙花寺、文昌阁、鄰天阁、七星岩里的景星亭、星聚亭以及“星岩钟秀坊”、“解元坊”等府城内外的进士牌坊等,均与两广总督有关。这些文化设施和场馆建成后,又成为官员和文人墨客记述、吟咏的对象,产生了一大批以题、记、诗、赋为体裁的优秀文学作品,并通过历朝《肇庆府志》等古籍保存至今。

值得一提的是,现已成为全国重点文物保护单位的七星岩摩崖石刻群就是在两广总督府驻肇庆期间得到快速发展并形成规模的。

因受朝廷之托代管中国与西洋、南洋诸国的朝贡贸易及外交关系,两广总督成为最早与葡萄牙商人、士兵及近代西方传教士接触、进而最早触碰西方近代文明的大臣。部分开明的两广总督以开放的心态吸纳西方先进文明,同时输出中华文明,从而开启了近代中西文化交流的先河。

早在16世纪2 0年代的嘉靖初年,葡萄牙海军就与广东水师交过火,其先进的西洋火炮——佛郎机——被广东官兵缴获,被两广总督献给朝廷。此后,佛郎机被成功仿造并装备到明朝的边防部队中,成为当时最尖端的武器。

当时葡萄牙商人陆续来到广东要求与中国通商,广东商民亦乐意与其贸易以图厚利,但朝中大臣多以有违祖制、有碍海防为由,极力阻止与葡萄牙人通商。具有开放思维的两广总督林富上疏嘉靖皇帝,认为通商是“助国裕民”的好事,至少有四利:可供御用、可充军饷、有利于两广互济、有利于百姓民生。他力排众议,成功说服嘉靖皇帝下令,允许葡萄牙人到广东香山澳(今澳门)进行贸易。

此后,两广总督戴燿、张鸣冈等人都和林富一样支持中萄贸易。至明万历年间,香山澳已成为欧洲商人与中国商人进行贸易的一个中心。

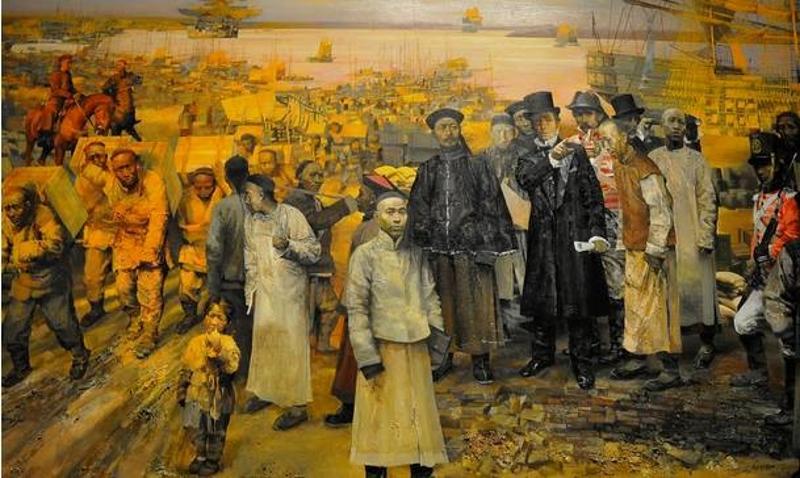

中西商贸的发展,带动了中西文化的交流。西方传教士在教会和西方商会的资助下也纷纷来到澳门传教,并想方设法进入中国大陆。明万历十一年(1583),传教士罗明坚、利玛窦等人乘船经西江前往两广总督府的驻地肇庆,图谋永久居住,以便其在中国大陆传教。同样具备开放思维的两广总督陈瑞、郭应聘等人,批准了他们的请求,允许其在肇庆定居。

从此,利玛窦等人为了传教之需,将西方近代科学和文明传入中国,同时学习中国语言文字,把《四书》等中华典籍译介到西方,开启了中西文化交流的新纪元。清代的两广总督之中,思维开放者亦不在少数。有“睁眼看世界第一人”之称的民族英雄林则徐就是其中的杰出代表。可见,当今广东得以成为我国改革开放的前沿阵地并非偶然,实有其深刻的历史原因。

两广总督府驻肇庆促成了肇庆在中西文化交流史上的特殊地位。正是因为肇庆是两广总督府驻地,利玛窦等西方传教士才选择肇庆作为他们进入中国大陆的第一站;正是由于两广总督陈瑞等人允许他们定居肇庆,才有了利玛窦在中西文化交流史上所做出的诸多贡献。此后,中西文化交流史上的众多“第一”出现在肇庆:第一座教堂、第一幅中文世界地图、第一部《葡汉辞典》、中国人第一次掌握自鸣钟制作技术、西方近代科学的第一次传入等等。肇庆因此被誉为“中西文化融合的第一城”,在中西文化交流史上享有独特地位。

去年12月,中国明史学会将其二级分会“利玛窦研究会”由北京迁至肇庆学院。今年12月初,肇庆学院将主办第四届“利玛窦与中西文化交流”国际学术研讨会。届时近百位中外专家学者将聚首肇庆,缅怀先贤,热烈研讨,奉献一场高品质的文化盛宴。这大概可视为是对先贤开创的中西文化交流事业在新时期的一种继承和发扬吧!

——作者:肇庆学院旅游与历史文化学院教授

刘利平

肇庆发布编辑部

编辑:江韵贤