中医为什么复兴于珠江流域?这所60岁的大学给出答案

上学了 2016-11-19 20:06

“

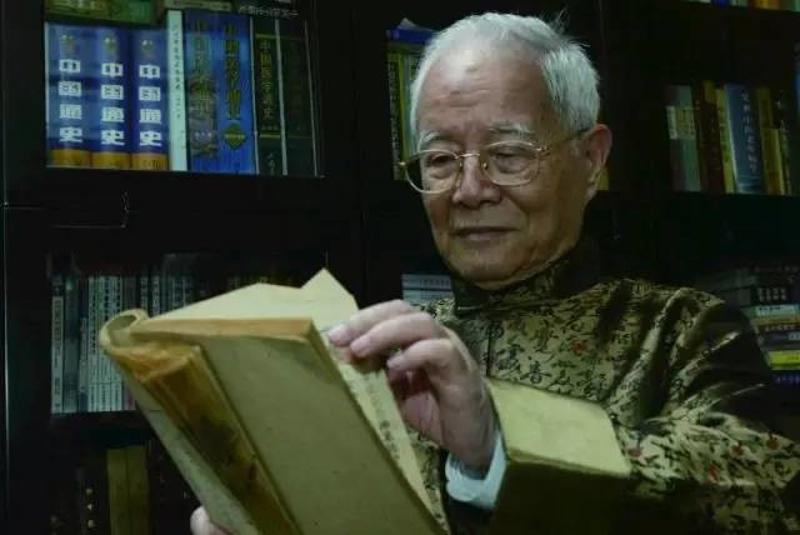

11月9日,广州中医药大学终身教授、国医大师邓铁涛家中,其乐融融。广州中医药大学领导前来为邓老庆贺101岁寿辰。问及邓老生日愿望时,他满怀希冀地说:“希望更多人参与中医事业的发展,让中医事业真正腾飞起来。”

11月18日,新中国最早创办的四所中医药高等学府之一——广州中医药大学将迎来60岁生日。风雨传薪一甲子,这所在周恩来总理亲切关怀下成立的大学,已经成为新中国中医药高等教育的领头羊、广东中医药强省建设的排头兵、国家“一带一路”倡议的先行者。

“中医药文化,发源于黄河流域,发展于长江流域,要复兴于珠江流域。”鹤发童颜的邓铁涛,见证了百年来我国中医药事业、60年来广州中医药大学的坎坷发展和奋斗荣耀。他欣然挥毫,为母校题字庆生——“中医传海外,造福全人类”。

1

中医药高等教育的领头羊

走出百岁国医大师、90后创业明星

1932年,一位16岁的少年背着行囊,踏进了广东中医药专科学校的校门。在这里,他学习成长,工作生活,为中医鼓呼,后来成为中医界泰斗级人物,被评为首届“国医大师”。

他就是邓铁涛。广东中医药专科学校正是广州中医药大学的“前身”。1956年,周恩来总理决定在东西南北建立四所中医药高等学府。广州中医学院自从成立,汇聚了刘赤选、何竹林、蔡荣、黄耀燊、罗元恺、李仲守、司徒铃、刘仕昌、邓铁涛等岭南名医。邓铁涛参与组建学校,传道授业。

经过几代人的努力,广州中医学院升格为广州中医药大学,如今整体办学水平、医疗服务能

力和国际影响力雄踞全国中医药院校前列,发挥着新中国中医药高等教育领头羊的作用。广东两位“国医大师”邓铁涛、禤国维,以及广东大部分知名中医都出自这里。

说到教学特色,不得不提“重经典、强临床”的高素质中医人才特色培养模式。广州中医药大学党委书记黄斌说,这是学校办学六十年最重要的经验总结,有力地促进医教协同发展。近五年来,学生参加全国执业医师资格考试成绩突出,通过率始终名列全国中医药院校前茅。

创新为学校发展提供了源源不竭的动力。广州中医药大学校长王省良说,最新数据显示,学校临床医学学科已进入ESI全球前1%行列,在关键研究领域达到国际先进水平,具有广泛的学术影响。广州中医药大学第一附属医院还是广东省内唯一一家四获国家科技进步奖的中医院。

都说中医“姜是老的辣”,但近年来,广州中医药大学学生创新创业却成为一张新名片。

该校2010级毕业生、“创业明星”王锐旭,作为首位被李克强总理接见的90后创业者,主导的创业项目“兼职猫”已经完成4轮融资,公司估值超5亿元,成为广州中医药大学走出来的创业典型。1986级毕业生龙翔宇创办的佛山健翔医院专攻颈肩腰腿疼痛疾病,成为佛山民营医院的一面旗帜;2014级在读博士生戴韵峰开发了“金华佗中医助手”APP,让人足不出户即可上网找到全国有名的注册中医师;2009级毕业生“猪倌”林佳祥探索“中药养猪”模式,正带领村民走上脱贫致富的道路……

2

中医药强省建设的排头兵

附属医院年门诊量超1100万人次

11月7日,“岭南膏方节”现场,慕名而来的“膏粉”把广东省中医院(广州中医药大学第二附属医院)副院长杨志敏团团围住,咨询开方,场面非常火爆。

除了传统的煲汤、喝凉茶、吃药膳,近几年,广东人又有了三伏天“贴天灸”、入冬“吃膏方”等新“养生民俗”。

它们之所以“火”,与广州中医药大学附属医院的积极推动息息相关。

这是广东建设中医药强省惠及群众的鲜活样本。长期以来,广州中医药大学主动服务地方经济社会发展,特别是2006年广东省委、省政府作出建设中医药强省决定以来,该校举全校之力投入建设,展现出排头兵的风采。

王省良举例说,如今广州中医药大学的四所直属附属医院,年门诊量超过1100万人次,相当于1/10广东省常住人口,年出院总量达17万人次,医疗综合服务水平在全国中医药行业首屈一指。

在重大传染病面前,广州中医药大学附属医院的专家更是勇于担当、立下功勋。得益于中医及早介入,2003年抗非战役中,广东的病死率全球最低、抢救成功率全球最高,得到世界卫生组织专家的认可。广州中医药大学第一附属医院治疗非典患者73例,创造了患者零死亡、零转院、零后遗症和医护人员零感染的佳绩。

3

“一带一路”倡议的先行者

为全球培养近2万名中医药高级人才

广东毗邻港澳,辐射东南亚。广州中医药大学充分发挥地缘和人文优势,坚守传播中医药文化的使命,以先行者的姿态积极践行国家“一带一路”重大倡议。

王省良介绍,该校目前在校境外学生达2300多人,规模居全国同类院校前列。多年来,学校为110多个国家和地区培养了近2万名中医药高级人才。

薛长利

很多海外中医药社团的负责人都是广州中医药大学校友。澳大利亚中医管理局局长薛长利、美国中医公会会长黄宪生就是其中的杰出代表。2012年,澳大利亚对全国的中医进行注册管理,这是中医在西方发达国家首次合法化,意义重大。

这与薛长利等海外广中医人的鼓呼不无关系。薛长利所创办的皇家墨尔本理工大学中医系,成立了南半球首家“中医孔子学院”。目前在澳中医师已有4000多人,悉尼市区形成了“中医一条街”。

非洲国家的许多人也忘不了广州中医药大学专家的贡献。2006年,广州中医药大学的李国桥、宋健平教授率队前往非洲科摩罗,实施复方青蒿素快速清除疟疾项目。如今已有效遏制了科摩罗疟疾流行,实现了该国历史上第一次疟疾零死亡,得到了世界卫生组织的充分肯定。青蒿素迄今已取得包括美国在内的38个国家的国际专利保护、29个国家的商标注册,在22个疟疾流行国家上市销售。

“中医药学既具有传统文化特性,又具有自然科学特性,能有效解决医疗、养生、保健等实际问题,越来越受到各国人民欢迎,是中国文化海外传播、’一带一路’合作的最好载体。”黄斌说。

“21世纪是中华文化复兴的世纪,也必然是中医药腾飞的世纪。”世纪老人邓铁涛对广州中医药大学当好“一带一路”先行者寄予厚望,欣然题字:“中医传海外,造福全人类”。

4

院士点赞“构建中医药新的话语体系”

在新时代古老的中医药如何创新发展?

18日,在广州中医药大学建校60周年纪念大会上,省委宣传部常务副部长郑雁雄作为校友代表发言。他抛出的新提法“构建中医药新的话语体系”引发了与会专家热议。

中国中医科学院院长、中国工程院院士张伯礼“点赞”说:“中医药话语权,涉及中医药正确传播和普及。中医药的发展要‘顶天’也要‘立地’,传统古老的中医药要发展必须和现代结合起来。”

郑雁雄说,在如今的信息时代、透明世界,很多传统文化、经典学问、古老学科之所以能够历久弥新,就在于其话语体系的大众化、现代化。“印度的瑜珈经过改革,发展成一套以现代语言和优美形体动作为支撑的健身养生方法,得以风靡全球;佛教传入中国后,逐步发展成今天的中国式佛教表达体系,才有佛教在中国的长足发展;我国的道教开始只是极少数人修炼的神仙之术,葛洪通过传道与民间行医相结合、修道与儒家纲常相结合、炼丹与化学制药相结合,实现了话语体系的大众化,才使道教走进大众生活。”

中医药虽已有比较成型的表达体系,但在郑雁雄看来,仍需创新话语体系,让更多的人理性接受、真心喜爱、自觉传播。“我们的中医药话语体系长期没有跟上时代步伐,与当今网络时代的表达习惯相去甚远,思维模型长期停留于业界自我表达,导致中医药的传播力、影响力、正能量大打折扣,远未能焕发其全部魅力。多年来不断有人反中医,除了他们无知无畏外,也与中医药的话语体系还停留在几近原始的语境有关。”

在郑雁雄看来,要推动中医药加快发展,除了强化学科自信,完善学科模型外,更要创新话语体系。“圣人无常师,我们要善于学习,向各个学科学习、向现代生活学习、向普罗大众学习,只要我们能够博采众长,我们就必定能在话语体系上出新出彩。”

他还强调了中医科普的重要性。“对中医药理论的大众化解读,以及对大众日常生活中的生命现象、四时养生、食疗药膳作出通俗的中医解读,是我们的天职。我们不去做科普工作,就会有江湖术士故弄玄虚、胡说八道,这不仅糊弄了大众,也会抹黑中医药。尤其是中医药的对外宣传,更需要一套国际化的话语体系,一种新媒体表达方法,才能讲好中医药故事。相信曾经诞生过佛教中国化先驱慧能、道教大众化先驱葛洪的广东,也一定能成为中医现代化的先驱。”

张伯礼非常赞同郑雁雄的观点。“中医药话语权,涉及中医药正确传播和普及,包括在海外的交流。东西方两种文化差异很大,需要借助现代语言进行表征及解释。中医药现代化首先是现代话,用大众听得懂的现代语言宣传解释。”

张伯礼对郑雁雄举的瑜珈、佛学、道教传播例子印象深刻。“这项工作有重要意义,甚至是战略意义,可以保障中医药话语权,引领世界范围内中医药健康发展;可以培养广大群众,理解中医、合理应用中医药知识防病治病;也可以营造中医药良好发展生态环境,抵御歪理邪说,不让打着科学榥子骗子得逞。”

文/曹斯 陈枫 实习生 杨慧

通讯员/凌子平 肖建喜