成为比利·林恩丨电影

南方人物周刊 记者 王宝民 2016-11-18 09:32

导语

在偌大的体育场内,你会变得格外敏感和脆弱;在危机四伏的伊拉克,你会张开全部感官。

看过李安前作的观众,大概记不得他的电影语言。因为在这方面,他不极端、不激进。

他很少使用长镜头。他习惯于将一场戏切碎,然后按照主流电影中常见的“连续性剪接”(continuity editing)组构成一个小单元。然后是下一单元。他也不跳轴。不厌其烦地遵循着经典轴线规律,一丝不苟地用“正反打”的方式拍摄对话戏,从不逾矩。

他很少采用主观视角。角色的心理或情感几乎都通过台词、动作、表情或某种特定的物事间接意会。最典型的是《色·戒》中开场的麻将戏(所谓“各怀心腹事”的微妙暗示),以及《断背山》结尾的那件衣服(一种中国式的睹物思人)。与此相关,你也很少看到他使用真正意义上的“闪回”。《卧虎藏龙》里的确有一大段回忆,但因为过于完整,更像独立的一幕,也丝毫没有主观意味。《色·戒》更是这样。当王佳芝坐在街角的咖啡馆等待时,接下来也是一大段的客观插叙。它们均没有心理学的意义,只是叙事到了这一地步,需要向观众交代前情。纵观他的所有电影,在剧作结构上,他大抵遵循简单的时间顺序,从未尝试复杂的多线索叙事或者所谓后现代叙事。

另一方面,在技术上,他也很少使用过于极端的广角和超广角镜头。他偏爱中、短焦段,这适合于呈现人的面目表情,以及人物之间的戏剧冲突。在电影上,他是伯格曼的信徒。激烈的心理冲突是他所热爱的。他必须确保观众能够清晰地看到人物的脸。

总之,李安的镜头语言是保守、中庸的,因而也是无形的。他可能并不想突出它。这成就了他含蓄、内敛的叙事风格。也因此,凭藉世界语般无个人风格的电影语言,他获得了全世界最大公约数的观众的认可。

他并非不激进,但他的激进通常只表现在戏剧上:东西方文化的冲突、民族大义与个人情欲的冲突、性别政治、父权与自由……总之,可被概括为理性与感性的冲突。而最后往往归于东方式的感伤(即便是西方题材)。

从《少年派的奇幻漂流》开始,他的镜头语言有所变化:大开大合的俯拍和仰拍、超广角、大特写、摇晃而粗暴的运动、快速而混乱的剪接等等,增加了影片的冲击力和节奏对比,然而仍属常规范围。

但这一次,在激进的技术实验加持下,他的电影语言甚至也变得有些激进了。

观众进入电影叙事

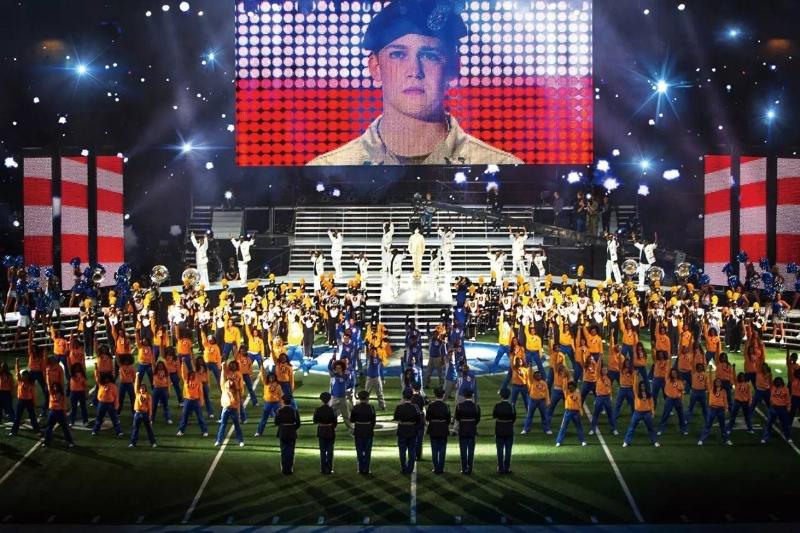

我们首先注意到这部电影里有大量的“看镜头”:比利·林恩在车里、在体育场内、在新闻发布会等喧闹、杂乱的情境中脱离现场,看向镜头。其他人物也时常如此。在超高帧率、4K画幅、3D视界的语境中,这种“看镜头”显得格外非同寻常。

传统的电影语法对于“看镜头”是排斥的,它破坏了时空连续性的幻觉,容易导致观众出戏。因此所谓“正反打”的机位设置成为了正统,摄影机一般都是回避演员视线的,处在他们视线(轴线)的一侧。而电影史上那些“看镜头”的少数实例,也大都是作为“出格”的实验偶一为之,目的恰恰是暂时中断观众的幻觉,邀请他们理性判断,造成一种“突破第四堵墙”的间离效果。但它从未成为主流的语法。

这一次,通过大量使用“看镜头”的方式,李安偏离了他习惯的电影语言,也挑战了影史上关于“看镜头”的陈词滥调。因为在这里,其目的并非是为了“突破第四堵墙”。事实上,当演员“看镜头”时,具有双重含义:表面上是看观众,但其实下一镜头表明,他看的是另外一个演员。反之亦然。这样,观众短暂地成为演员视线的中介,他们的目光再次反弹回去,落到了另一个演员身上——可称之为一种“变形正反打”。影片中从未出现过单独的“看观众”的镜头。

从这里开始,事情变得不太一样:观众将会发现自己被无辜地裹挟进李安的电影叙事之中。经典电影理论中有一个概念叫作“缝合”(suture,即将观众缝入电影文本当中),但它主要是从精神分析的意义上使用的。它是一种比喻。然而,李安的“看镜头”实际上是一种赤裸裸的“缝合”企图,观众无法拒绝。因为那些目光太咄咄逼人了。那是120fps、4K、3D的目光,让人无所遁形。

这目光的意义,是邀请观众暂时成为比利·林恩,用他的眼睛去看、用他的耳朵去听、用他的全部感官去感受……在偌大的体育场内,你会变得格外敏感和脆弱;在危机四伏的伊拉克,你会张开全部感官。你已经变成了另外一个人,你不再是观众,你是比利·林恩。

“在场又不在场”

然而这不同于一般电影的代入感。因为我们的主人公异于常人。如果说比利·林恩有什么异于常人的,那就是PTSD(post traumaticstress disorder,创伤后应激障碍)。根据一般的描述,其核心症状包括“创伤性再体验症状、回避和麻木类症状、警觉性增高症状”,具体表现为“患者的思维、记忆或梦中反复、不自主地涌现与创伤有关的情境或内容;过度警觉、惊跳反应增强,可伴有注意不集中、激惹性增高及焦虑情绪”……

好了,这不是一篇医学论文。但仅从以上描述就可以知道,他和我们大不相同。他的感官全部打开,对周围的一切异常敏感。并且,他不能区分现实与记忆。

某种意义上,李安把宝押在了这种疾病上。这不是没有道理。一些疾病由于其特殊的气质,成为一些故事的偏爱:失忆、白血病、癌症、肺结核……有些疾病甚至介入了叙事。

电影史上,介入叙事的疾病屈指可数。它们在电影中不仅仅是疾病,更是叙事的关节。最典型的例子就是《记忆碎片》。但对于PTSD,如果我没有记错的话,李安的这部电影,是首次将其大规模地引入了叙事,并且因此实验了坊间争议最大的所谓“theWhole Shebang”(3D、4K、每秒120帧,李安称之为“全套”),这造成了非常不一样的观影体验。

首先,这种疾病的“警觉性增高症状”可能恰恰是李安试图放大主人公的视听体验的一个最初动因。他试图将观众代入这个主人公的故事,那么第一步就是让观众成为这个主人公。这个代价有点大:全套。而且在这方面的投资也有点超乎常人想象,仅仅为了视觉(听觉方面的技术已经成熟,通过杜比全景声,你甚至可以感受到座椅上传来的枪林弹雨)。

其次,电影中所呈现的主人公脱离现场的“看镜头”,可以被解读为这种病症的一个典型症状:注意力不集中。他的目光经常脱离现场,产生了我们起初意外但最后释然的所谓“在场又不在场”。这引起了我们的困惑,然而又产生了意义。

第三,影片中大量的闪回(不仅是伊拉克战场的闪回,甚至包括前几日在家里和姐姐、家人的闪回等等),无不体现了一种“患者思维”:那种反复的、不由自主涌现的与创伤有关的情境或内容。李安在此也史无前例地使用了连续的叠化、片段式的呈现等等。

在这样的技术性、叙事性的工作下,观众的感官也将会被期待变得格外敏感。然而,这种敏感也是有代价的:一旦微小的问题出现,观众就会“出戏”。这大概就是这部影片在技术上获得如此之多负面评价的主要原因。同时这也证明了:模仿人类的视觉、听觉以及其他感觉体验,可能是一条不归路。至少人类乐于认为是如此。

另一方面,这种评价其实也依赖于观众群的习惯观影路径,尤其是这部电影的观看赤裸裸地将东方观众和西方观众对立了起来,具体地说,就是中国观众和美国观众。以前虽然也有过中西方观影的反差,但从未有过这样的经验,将反差诉诸观众的感官。中国和美国。

哪里是归宿?

直到最近我们才发现,美国原来首先是和我们一样的国家,而非全世界的灯塔。在这个议题上,我们不能信任好莱坞。

卡夫卡写过一部未完成的小说,描写的是16岁的德国少年卡尔·罗斯曼受家中女仆引诱,致其怀孕,被父母赶出家门、放逐到美国的经历。

可能不是巧合的是:我们电影的主人公也是因为一次偶然事件被放逐到了伊拉克。距离由此产生。这是卡夫卡的反面。由此,这个故事进入了李安熟悉的领域:一种文化的、宗教的冲突。

在伊拉克,那种拼死厮杀的文明,和美国那种相对和平、感恩的日常生活气氛,行成了强烈的对比。这个对比如此强烈,超过了以往李安电影题材中那种可以被用剧情、戏剧、台词等等阐释的界限。他必须寻找某种技术,来抒发这种对比。

这种对比首先是清晰度的对比。因此,你看到的第一个镜头是粗糙的、偶然被拍摄的,换句话说,是非好莱坞的。

哪里是归宿?这可能是影片所探讨的首要问题。

文丨王宝民