【科普】孩子“歪脖”怎么办?这7个方法爸爸妈妈要收好|四版

广东卫生信息 2016-11-14 08:29

“歪脖”不用怕

7个方法助纠正

中山大学附属第一医院康复科

郑 琨

小儿肌性斜颈,俗称歪脖。有些家长发现刚出生的婴儿总是喜欢固定转向一边,很少或从不主动转向另一边,到医院检查后才知道得了“歪脖”症。这种头颈的不对称畸形可在出生后即发现,也可在出生后2~3 周出现,如得不到有效矫正,可能随着年龄增长而加重,导致患儿脸部发育受到影响,甚至致使颈椎发生畸形,对患儿今后的成长及心理发展造成负面影响。但是家长不必过分担忧,只要早诊断、早治疗、综合干预,大多数患儿可通过物理治疗得到完全治愈。

什么是先天性肌性斜颈?

先天性肌性斜颈是由于一侧胸锁乳突肌纤维变性或挛缩,使头部偏向患侧,而下颌转向健侧的一种头颈部不对称畸形。目前对先天性肌性斜颈的病因目前尚不完全清楚,可能与下列因素有关:

1.先天性胸锁乳突肌发育不良,分娩时易被损伤。

2.一侧胸锁乳突肌因产伤致出血,形成血肿后机化,继而挛缩。

3.宫内胎位不正,使一侧胸锁乳突肌承受过度的压力,致局部缺血,继而过度退化,为纤维结缔组织所替代。

4.受累肌肉组织的病理变化类似感染性肌炎,故推测胸锁乳突肌因产伤引起无菌性炎症,致肌肉退行性变和瘢痕化,而形成斜颈。

5.有人认为此病与出生时胸锁乳突肌内静脉的急性梗阻有关。

目前多数学者支持产伤或子宫内位置不良引起局部缺血学说。

主要表现:婴儿头部偏向患侧,下颌转向健侧,患侧胸锁乳突肌紧张或出现挛缩、增粗、变硬等;患侧胸锁乳突肌上可触及椭圆形或条索状肿块,质地或软或硬,常位于胸锁乳突肌中下段;头部向患侧旋转及向健侧侧屈受限。

次要表现:患儿头面部的适应性改变,如出现两侧颜面及眼裂的大小不对称,枕部的健侧半面较患侧半面更为扁平。

物理治疗方法最成熟

超声显像是最好的检查方法,一旦确诊要及时治疗,目前国内医院较成熟的治疗斜颈的物理方法主要有:手法牵伸、音频电疗、直流电离子导入、超声波等。 经一年左右的保守治疗,76%~86%患儿可得到矫正。但是,经保守治疗无效或未经治疗的1岁以上患儿,由于肌肉已纤维化,面部出现畸形,只有通过手术才能矫正其畸形。手术最佳年龄为1~5岁。5岁以上者,因继发畸形较重,面部变形较难恢复。

家庭康复护理7个方法

患儿家长应正确认识斜颈,积极参与,确保患儿在家中也能得到积极的矫正治疗,这样才能确保疗效,缩短疗程。

1.颈部被动活动度锻练:包括旋转锻炼和侧屈锻炼。

●患儿仰卧位,双肩固定,缓慢将患儿头部旋转向患侧,使下颌尽量靠近或到达患侧肩部平面,在活动末端维持30秒,然后放松休息30秒,重复3次。

●侧屈锻炼是同样的体位,一手扶住患儿后枕部,一手固定患侧肩部,缓慢平移患儿头部使健侧耳朵尽量靠近或到达健侧肩部,活动末端维持30秒,再放松休息30秒,重复3次。

2.颈部主动活动度锻炼:建议在仰卧、俯卧、坐位等不同体位下,通过患儿感兴趣的物品来逗引患儿主动向患侧旋转,并尽量引导患儿旋转至可达到的最大角度。

3.加强颈部及周围肌群力量训练:

●俯卧位抬头训练,逗引患儿在俯卧位,肘和前臂支撑下抬头,并逐渐引导患儿抬头并转向患侧上方看。

●侧方扶起训练,患儿仰卧位,双手扶住其双肩,先将其身体侧向一边,再沿此姿势从侧卧位扶至坐位,再缓慢由坐位放回至仰卧位,整个姿势变换过程中诱发患儿主动出力维持头控,同样做另外一边。当患儿竖头较稳定以后,则应重点练习健侧的颈部肌群力量。

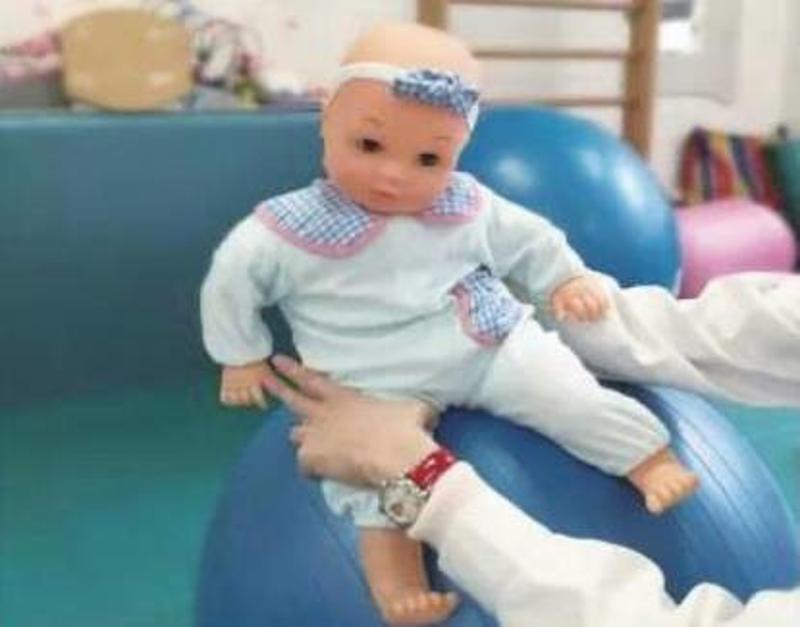

(上图是以右斜颈为例的俯卧抬头训练和侧方扶起训练)

4.促进患儿对称性运动发育:

对于3个月左右的孩子即可训练翻身,使其仰卧位,分别通过一侧下肢带动诱发患儿向左右两边翻身、抬头。

5.环境调适:在家中要在患儿的患侧放置一些喜欢的物品、玩具等,睡觉时妈妈最好也睡在患儿的患侧,这样患儿可能因为感受到妈妈的存在而主动转去患侧一边。

6.姿势调整:在家应调整患儿有助于康复的睡姿、抱姿及喂奶姿势。原则是,患儿睡觉时经常帮患儿的头转到患侧并维持,或使患儿脸朝上平睡。

当横抱患儿时,通过手或臂弯将患儿的头侧屈向健侧。竖抱时,则应用手扶住患儿的后头使其转向患侧,或帮其头扶正看前方避免歪向患侧。母亲在喂奶时则应尽量让患儿的脸转向患侧吃奶。

(上图是以右斜颈为例的横抱姿和竖抱姿)

7.球上运动:对于月龄大于5个月的孩子,还可利用翻正反应诱发患儿头向健侧侧屈 ,方法是用瑜伽球,让孩子坐在瑜伽球上,通过将球向孩子的患侧滚动来诱发孩子的头向健侧侧屈。(通讯员 彭福祥)

(上图是以右斜颈为例的球上运动)

服用膏方有讲究

广州医科大学附属第三医院

刘佳

冬季是养生的重要时节,民间有“冬令进补,来年打虎”、“三九补一冬,来年无病痛”之说。冬天为封藏的季节,滋补为主的膏方容易被机体吸收储藏。膏方又称“煎膏”、“膏滋”,是中医常用的剂型之一,是在中医复方汤剂的基础上,经浓煎后掺入某些辅料(如蜂蜜)而制成的一种稠厚状半流质或冻状剂型的处方,膏方根据不同的体质和临床表现而定,将强健身体与治疗疾病相结合,具有抗衰延年、补虚扶弱等功效。但是服用膏方,有几大误区需要警惕:

误区一:人人都可服用

膏方养生,但并非人人适宜。首先,湿热、痰湿体质不适合服用;其次,肝炎、结核等传染病在活动期时不宜吃;急性感染如腹泻、感冒、咳嗽、发热等也应当等病好后服用。另外,膏方中有些药材可能影响胎儿,因此孕妇不适合服用膏方。健康的未成年人也不太适宜。

膏方适合中老年人冬季养生、女性补虚疗疾养颜,还有一些经常感冒、倦怠的体质虚弱的人群;需要长期服药治疗的慢性病患者也适用;儿童如果需要服食膏方的话要根据生长需求来适当进补,如反复呼吸道感染、久咳不愈、厌食、贫血等体虚的孩子适宜调补;长期睡眠不足、应酬多、有烟酒嗜好的造成身体处于亚健康状态的也适合服食膏方。

误区二:与他人合用一张膏方

中医讲究“辨证论治,对症进补”,因为人的体质各异,男女老少有别,服补品应辨证论治“缺什么补什么”。膏方要根据个人体质特点“量体裁衣”,才能起到补身效用。

因此,膏方决不可“千人一方”。医生建议,在服用膏方前,应先到医院咨询,根据患者身体情况,辨证论治开出适合的膏方。

误区三:价格越贵越补,多吃才有效

很多人认为,加了野山参、冬虫夏草等名贵药材的膏方最补。其实,膏方并非价格越贵就越补。很多名贵药材可用普通中药替代。如熟地、麦门冬等都能起到虫草“补肺、补肾”的功效;肾阴虚者用六味地黄丸、肾阳虚者用金匮肾气丸,都可提高免疫力。

滋补类膏方一般多黏腻,而在服用膏方时更要避免吃得多疗效好的误区。因为脾胃的消化功能有限,过多服用会加重脾胃的负担,服用过多,非但补不进去,还会导致人体阴阳失衡,甚至气血亏滞。

误区四:服用剂量和时间不对

膏方滋补,对肠胃会造成一定负担。因此在服用时掌握循序渐进的方法,从小剂量开始,逐渐增加剂量。比如在第一次服用膏方时,可先每天服用半匙(一日一次或分两次均可),以减轻肠胃负担;在服用2~3天适应后,可每天一匙,每日两次。

此外,服用时间上,也有讲究,要考虑到病情和体质、季节、其后等。一般来说,空腹服用可使药物迅速入肠,保持较高浓度而迅速发挥药效,较利于吸收。因此,建议晨起或临睡前服用。

误区五:服用不忌口

膏方也是药物,在服用膏方时也应当忌口,饮食应忌生冷、辛辣等不易消化或有特殊刺激性的食物,避免油腻。

另外,一些含有特殊成分的膏方在饮食上有需要注意的地方,如含有人参的膏方忌食萝卜。含有首乌的膏方忌猪羊血及铁剂,且不能与牛奶同服;服滋补性膏方时,不宜饮茶。

值得提醒的是,服用膏方时出现以下情况要暂停服用:

1.出现便秘。可尝试暂停膏方,如果暂停后大便通畅说明与膏方有关,继续服用膏方则要减少剂量,并增加膳食纤维,多喝水,以解决便秘问题。

2.服用膏方后感觉食欲不振说明消化功能不佳,要减少服用剂量,或加服助消化的药茶,如陈皮茶、山楂茶等。

3.如果重感冒,出现头痛、咽痛、咳嗽、畏冷,甚至发热等全身症状时,必须停服,等到全身症状消除后才可以继续服用。

4.发生胃炎胃病、腹痛腹泻时,需要暂时停止服用。

5.如果出现皮肤瘙痒,应当暂停服用膏方。

(通讯员 白恬)

更年期女性自测表

信宜市妇幼保健院妇产科

聂超凤

40岁后的女性,由于卵巢功能的逐渐衰退以及雌激素下降,出现了月经异常,并伴有以植物神经功能紊乱的一系列精神、神经、心理症状改变的诸多表现,如:潮热、出汗、激动易怒、焦虑、尿频、尿急、反复尿路感染等症状,均称之为“围绝经期综合征”,俗称更年期综合征。围绝经期持续3~5年,通常出现在45~48岁,平均55岁左右基本结束。下面就介绍一种简单实用可检测女性是否进入围绝经期的方法。

更年期症状自评表

顺利度过更年期

心理指导:正确看待围绝经期、更年期症状,保持开朗、乐观的良好心态,建立自己的兴趣爱好,保持心情舒畅,减轻精神压力。

合理饮食:均衡饮食营养,多吃新鲜的蔬菜、水果,适量补充维生素、钙质和优质蛋白如蛋、鱼、瘦肉、乳品,少吃动物脂肪和肝脏,控制体重增长,保持正常的体重;多喝水,少喝含有咖啡因等刺激性饮料,以免加重失眠或诱发心血管疾病。

适量运动:如每天1小时左右的户外散步等。注意要找适合自身的运动类型,既达到增强体质,改善血液循环的目的,又要避免因运动不当造成身体损伤。

合理的生活作息:不熬夜,养成良好的生活作息习惯,避免生物钟紊乱。

中药治疗:中医药对于围绝经期综合征进行个体化的辨证施治调节神经内分泌及循环的作用,从而活化和维持卵巢机能,副作用轻,人们更易于接受。

激素补充治疗:随着各项研究、诊疗技术的发展,外源性激素补充治疗具有很高的安全性。患者在医生的指导下,进行正确有效的治疗,可快速缓解潮热、出汗、失眠、阴道干燥,异常子宫出血等症状,有效缓解相关症状,提高生活质量。(通讯员 雷彪)

三个测试判断是否中风

中山大学孙逸仙纪念医院

王艺东

脑中风又叫脑卒中,是常见病、多发病,是危害人类健康的头号杀手,而且致残率、复发率高,给社会和家庭带来沉重负担。我国是全球卒中的第一大国,每年新发脑卒中195万人,卒中死亡人数156万人。中山大学孙逸仙纪念医院脑血管专科副主任王艺东主任医师表示,中风一旦发生,尽早送往医院治疗是关键。

预警:中风的报警症状

1、突然发生口角歪斜、上肢或下肢无力、麻木,尤其是发生在一侧时;

2、突然发生神志模糊、讲话不清或理解困难;

3、突然发生单眼或双眼视物不清;

4、突然发生行走困难、头晕、平衡或协调障碍(醉酒步态);

5、突然发生不明原因的剧烈头痛。

如果出现以上的情况,表示已经中风或疑似中风了,应立刻联系120送往有急救条件的医院。

测试:语音、微笑、举手

由于中风发病突然并且紧急,常常会有相应的征兆。以下三个简答的动作,可以叫患者进行尝试,若有一项不能完成,就已经基本确定患者已经出现中风征兆,并且需要立刻送往医院进行溶栓取栓的救治。谨记中风口诀:“言语含糊嘴角歪,胳膊不抬奔医院。”

语言测试:请患者复述一句短语,说话不清楚或者无法说话。

微笑测试:请患者“露齿”或微笑,一侧面部表情不正常。

举手测试:请患者闭眼,双臂平举10秒钟,一个手臂无法维持。

救助:三个步骤帮助中风患者

第一步,遇到怀疑中风的病人,应及时联系120送往有急救条件的医院;

第二步,保持呼吸道的通畅,解开衣领,有假牙者应设法取出,及时清除口鼻中的呕吐物及痰液;

第三步,昏迷患者应侧卧位,运送途中要保护好病人,避免头部发生剧烈摇晃和震动。

中风发病后6小时内符合取栓条件或动脉溶栓条件的,应给予机械取栓或动脉溶栓治疗。越早接受治疗,残疾率越低,治疗效果和康复效果就越好。(通讯员 朱素颖)

婴儿“小红疙瘩”是胎痣还是血管瘤?

广东省妇幼保健院

姜金豆 胡葵葵

胎记,是婴幼儿与生俱来的“小记号”。不过,对于出现在婴幼儿四肢和头面部的鲜红或暗红的“胎痣”,还有身体突然长出的类似蚊虫叮咬的“小红疙瘩”,家长们可要小心了,这有可能是婴幼儿常见的皮肤疾病——血管瘤。

婴幼儿血管瘤是什么?

血管瘤是由大量增生的血管所构成,在新生儿中比较常见,发病率达1%以上,早产儿更高,可达23%左右,局部呈鲜红或樱桃红色丘疹或小结节,半球状,高出于皮面,质软,有时呈不规则状,数目不定,压之褪色。它们可以生长在身体的任何部位,其中约一半长在头、脸、颈部。由于开始时多表现为蚊虫叮咬状或针尖样红点,常被家长所忽视,直到血管瘤进入快速生长期后才到医院就诊而错过了最佳的治疗时机。

血管瘤会自行消失吗?

对孩子血管瘤的处理,需要根据孩子的年龄、血管瘤的位置及性质等因素决定。婴幼儿血管瘤的自然病程包括增生期、稳定期和消退期三个阶段,生长期一般不超过6~8个月,多在8~12个月时进入消退期,消退期可持续到患儿5~10岁时,所以,对于部分稳定的婴幼儿血管瘤(即大小、性质几乎无变化的血管瘤),可以采取随访观察为主。但血管瘤自然消退的概率约80%~90%,而血管瘤自然消退时间越久,血管瘤消退后就更容易出现局部皮肤组织异常,皮肤松弛膨出,甚至纤维化局部遗留硬结。如果到2~3岁血管瘤还未消退的话,部分血管瘤内部就会变得血管成分很少,纤维结缔组织成分很多,到那会就只能选择有创的手术来切除了。所以在临床上,医生也会建议血管瘤早期即便是处于稳定期,也可以通过几乎无副作用的外用药物来加速消退。

如果血管瘤生长得很快,有些孩子刚出生时只是个小红点,短短的几天就整一片皮肤都布满了,或者是小红点越长越大了,那么,则需要考虑在增生阶段就给予必要的干预治疗。还有一些是长在特殊部位的血管瘤,如葡萄酒色斑长在脸部或其他暴露部位已经影响到美观,或是血管瘤长在五官已经影响到了孩子的呼吸和视力等,也需要及早给予治疗。另外,还有个别体积特别大、生长较快的血管瘤往往还会伴有反复溃烂出血,这会让小孩因疼痛而哭闹,像这些婴幼儿血管瘤也该及时处理。

如何治疗血管瘤?

激光治疗:是目前国内外血管瘤治疗的主要手段之一,诸多激光治疗设备中,脉冲染料激光由于特异性地作用于血红蛋白,对其他正常组织损伤极小,因此在血管瘤治疗中应用广泛。这种治疗方法通常需要3~4周进行一次,一般经过3~5次的治疗后,大部分血管瘤可达到完全消退,局部恢复正常皮肤而无瘢痕遗留。

外用药物治疗:外用噻马洛尔治疗是目前为止风险最低、副作用最小的血管瘤治疗手段。对浅表小面积血管瘤治疗有着神奇的治疗效果,每日5~6次外敷噻马洛尔药水后再局部用保鲜膜覆盖5分钟以防止药液蒸发过快而影响血管瘤的吸收,对于特殊部位的浅表血管瘤如会阴部、口腔黏膜等部位,则可采用棉球浸润药物湿敷来控制药液的吸收。几周后血管瘤颜色可减淡,部分甚至可以完全消退。但外用药物治疗由于只能浸润到皮下浅层,对于厚度超过3mm的血管瘤效果欠佳。

口服药物治疗:对于大面积血管瘤及特殊部位血管瘤,可通过口服普萘洛尔治疗达到血管瘤的完全消退,不过口服药物的治疗方法对孩子的月龄和体重是有特殊要求的,而且每个月还需要检查肝肾功能及调整药物剂量,以保证孩子的正常生长发育不受影响。

其他治疗方法:如外科手术切除及冷冻治疗等,因存在局部遗留瘢痕的可能,大多为2~3岁孩子体表经无创疗法无法去除的血管瘤的最后治疗手段。(通讯员 林惠芳)

广东卫生信息:最新政策,健康资讯,权威解读。微信搜索添加广东卫生信息(微信号:gdwsnet),等你来撩!